- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

6.1. Общие положения

Под осложнением в скважине следует понимать затруднение ее углубления, вызванное нарушением состояния буровой скважины.

К наиболее распространенным видам осложнений относятся осложнения, вызывающие нарушения целостности стенок скважины, поглощения бурового раствора, нефте-, газо- или водопроявления. В связи с расширением географии работ по освоению нефтегазовых месторождений получили распространения осложнения, связанные с сероводородной агрессией и бурением скважин в условиях многолетнемерзлых пород.

6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

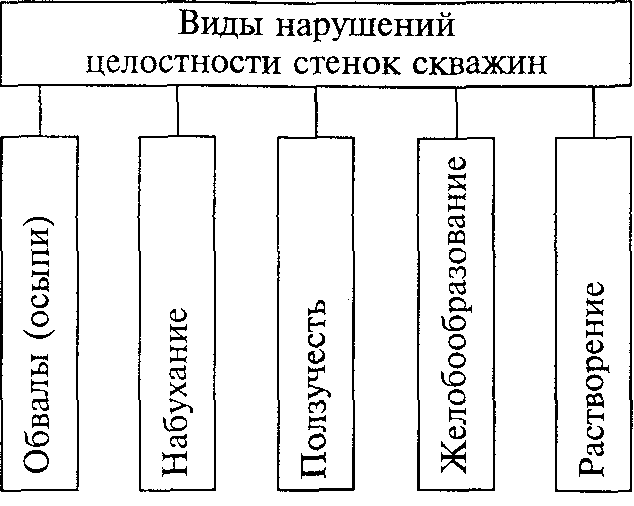

Произведенные исследования и накопленный опыт бурения позволяют выделить основные виды нарушений целостности стенок скважины (рис. 6.1).

Обвалы (осыпи) происходят во время прохождения уплотненных глин, аргиллитов или глинистых сланцев. В результате увлажнения буровым раствором или его фильтратом снижается предел прочности этих слоев, что ведет к их обрушению (осыпям). Обвалам (осыпям) может способствовать и набухание за счет проникновения в пласты свободной воды, содержащейся в растворах, что приводит к выпучиванию в ствол скважины и, в конечном счете, к обрушению (осыпанию). Небольшие осыпи могут происходить из-за механического воздействия бурильного инструмента на стенки скважины. Обвалы (осыпи) могут происходить в результате действия тектонических сил, обусловливающих сжатие пород. В этом случае горное давление значительно превышает давление со стороны столба бурового раствора. Характерными признаками обвалов (осыпей) являются: резкое повышение давления на вы-киде буровых насосов, обильный вынос кусков породы, интенсивное кавернообразование и недохождение бурильной колонны до забоя без промывки и проработки, затяжки и прихваты бурильной колонны, выделение газа. Интенсивное кавернообразование существенно затрудняет вынос выбуренной породы на дневную поверхность за счет уменьшения скорости восходящего потока и его подъемной силы, вследствие чего возрастает аварийность с бурильными трубами, особенно при роторном бурении. Из-за опасности поломки бурильных труб следует уменьшать нагрузку на долото, что ведет к снижению механической скорости бурения.

Рис. 6.1. Классификация нарушений целостности стенок скважины (по Ю. В. Вадецкому)

Основными мерами предупреждения и ликвидации обвалов (осыпей) являются:

бурение в зоне возможных обвалов (осыпей) с промывкой буровым раствором, имеющим минимальную водоотдачу и максимально высокую плотность;

организация работ, обеспечивающая высокие скорости проходки;

выполнение следующих рекомендаций:

• бурить скважины по возможности меньшего диаметра;

• бурить от башмака (нижней части) предыдущей колонны до башмака последующей колонны долотами одного размера;

• поддерживать скорость восходящего потока в затрубном пространстве не менее 1,5 м/с;

• подавать бурильную колонну на забой плавно, без рывков;

• избегать значительных колебаний плотности бурового раствора;

• перед подъемом бурильной колонны утяжелять раствор, доводя его плотность до необходимой, если в процессе бурения произошло ее снижение;

• не допускать длительного пребывания бурильной колонны без движения.

Набухание происходит в результате действия бурового раствора и его фильтрата при прохождении глин, уплотненных глин и аргиллитов, при значительном содержании минералов типа монтмориллонита, которые и набухают, сужая ствол скважины. Это приводит к затяжкам, посадкам, недохождениям до забоя и прихватам бурильного инструмента.

Для предупреждения и ликвидации набухания необходимо: бурить в зоне возможных сужений с промывкой утяжеленными буровыми растворами, в фильтре которых содержатся химические вещества, способствующие увеличению предельного напряжения сдвига, а также степени и давления набухания;

организовывать работу, обеспечивающую высокие механические скорости проходки;

после приготовления глинистого раствора заполнять им скважину и выждать определенное время, необходимое для протекания физико-химических процессов;

выполнять меры предупреждения и ликвидации обвалов.

Ползучесть происходит в случае прохождения высокопластичных пород (глин, глинистых сланцев, песчанистых глин, аргиллитов, ангидрита или соляных пород), склонных под действием возникающих напряжений деформироваться со временем. В результате недостаточного противодавления на пласт эти породы ползут, заполняя ствол скважины. При этом кровля и подошва пласта (горизонта) глины, глинистых сланцев или соляных пород сложены устойчивыми породами, не склонными к ползучести. Осложнение может происходить и вследствие того, что кровля и подошва пласта сложены породами, например соляными, склонными к ползучести. При этом выдавливание глины или аргиллита в скважину обусловлено деформацией кровли и подошвы пласта (горизонта). Явление ползучести особенно проявляется с ростом глубины бурения и увеличения температуры пород. К характерным признакам ползучести относятся затяжки, посадки бурильной колонны до забоя, прихват и смятие бурильной или обсадной колонны.

Основными мерами предупреждения и ликвидации ползучести являются:

разбуривание отложений, представленных породами, склонными к ползучести с промывкой утяжеленными буровыми растворами;

организация работ, обеспечивающая высокие механические скорости проходки;

использование при бурении вертикальных скважин такой компоновки бурильной колонны, при которой искривление скважин сводится к нулю;

выполнение следующих рекомендаций:

• подъем при цементировании обсадных колонн цементного раствора в затрубном пространстве производить на 50... 100 м выше отложений, которые представлены породами, склонными к ползучести (вытеканию);

• при креплении скважины обсадной колонной в интервале пород, склонных к ползучести, устанавливать трубы с повышенной толщиной стенок для предотвращения смятия обсадной колонны.

Желобообразование может происходить при прохождении любых пород, кроме очень крепких. Основные причины жело-бообразования — увеличение углов перегиба ствола скважины, массы единицы длины бурильной колонны и площади контакта бурильных труб с горной породой. Особенно часто желоба вырабатываются при проводке искривленных и наклонно-направленных скважин. Характерными признаками образования в скважине желоба являются проработки, посадки, затяжки, прихваты, а также заклинивание бурильных и обсадных труб. Опыт бурения показал, что желобообразование происходит не сразу, а постепенно с ростом числа рейсов бурильного инструмента. В условиях желобообразования опасность заклинивания возрастает, если диаметр бурильных труб превышает ширину желоба в 1,14... 1,2 раза.

Основными мерами предупреждения и ликвидации желобообразования являются:

использование при бурении вертикальных скважин такой компоновки бурильной колонны, при которой искривление скважин сводится к минимуму; недопущение различных азимутальных изменений;

стремление к максимальной проходке на долото;

использование предохранительных резиновых колец;

выполнение следующих рекомендаций:

• при прохождении уплотненных глин, аргиллитов, глинистых сланцев соблюдать меры предупреждения обвалов (осыпей);

• при бурении наклонно-направленных скважин для предупреждения заклинивания труб в желобах соблюдать отношения наружного диаметра спускаемых труб к диаметру желоба не менее 1,35... 1,40;

• колонну бурильных труб поднимать на пониженной скорости, чтобы не допустить сильного заклинивания;

• при заклинивании колонну труб сбивать вниз; желоба ликвидировать проработками ствола скважины в интервалах их расположения. Одной из распространенных мер ликвидации образовавшихся желобов является взрыв шнуровых торпед (ТДШ).

Растворение происходит во время прохождения соляных пород. Соляные породы, слагающие стенки скважины, растворяются под действием потока жидкости. Характерным признаком растворения соляных пород является интенсивное кавернооб-разование, а в особо тяжелых случаях — потеря ствола скважины.

Устойчивость (по отношению к растворению) стенок скважины, сложенных однородными соляными породами, независимо от скорости восходящего потока может быть достигнута лишь при условии полного насыщения промывочной жидкости солью (соль, содержащаяся в растворе, должна быть такой же, как соль, из которой сложены стенки скважины). При небольшой мощности неоднородных солей основной мерой предупреждения их растворения является максимальное форсирование режима бурения с последующим спуском колонны и ее цементирование. При большой мощности неоднородных солей наиболее надежным средством предотвращения их интенсивного растворения является бурение с применением безводных буровых растворов. Хорошие результаты дает использование солестойких буровых растворов и растворов, Приготовленных из палыгорскита.

Во второй половине 1950-х гг. Ю.В.Вадецким было предложено использовать многократную кавернометрию для оценки устойчивости горных пород при бурении скважин. С тех пор этот способ нашел широкое применение в практике бурения скважин на нефть и газ. Многократная кавернометрия позволяет судить о состоянии ствола скважины в процессе бурения, определять эффективность применяемых методов для предотвращения осложнений, разрабатывать мероприятия по предотвращению осложнений, связанных с нарушениями целостности стенок скважин.