- •Бурение нефтяных и газовых скважин

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 9

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса 15

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент 61

- •Глава 4 бурильная колонна 80

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы 97

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин 129

- •Глава 7 режим бурения 148

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин 180

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин 197

- •Глава 10. Крепление скважин 201

- •Глава 11 освоение и испытание скважин 226

- •Глава 12 аварии в бурении 230

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море 241

- •Введение

- •Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

- •1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

- •1.2. Складкообразование и типы складок

- •1.3. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве скважин

- •1.4. Образование нефти и нефтяной залежи

- •1.5. Поиски, разведка и разработка месторождений

- •Глава 2 общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого процесса

- •2.1. Понятие а буровой скважине, классификация и назначение скважин

- •2.2. Технологическая схема бурения скважин вращательным способом

- •2.3. Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения

- •2.4. Буровые установки глубокого бурения

- •2.5. Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны

- •2.6. Оборудование и инструмент для бурения скважин

- •2.7. Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин

- •2.8. Схемы расположения наземных сооружений и оборудования

- •2.9. Подготовительные работы к бурению скважины

- •Глава 3 породоразрушающий инструмент

- •3.1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •3.2. Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •3.4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •3.5. Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним

- •3.6. Долота для специальных целей

- •3.7. Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот

- •Глава 4 бурильная колонна

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Конструкция элементов бурильной колонны

- •4.3. Условия работы колонн бурильных труб

- •4.4. Комплектование и эксплуатация бурильной колонны

- •Глава 5 технология промывки скважин и буровые растворы

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Буровые растворы на водной основе

- •5.3. Использование воды в качестве промывочной жидкости

- •5.4. Буровые растворы на нефтяной основе (рно)

- •5.5. Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены

- •5.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов

- •5.7. Выбор типа бурового раствора

- •5.8. Формы организации глинохозяйства

- •Глава 6 осложнения в процессе бурения скважин

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •6.3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

- •6.4. Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с ними

- •6.5. Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии

- •6.6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах

- •Глава 7 режим бурения

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения

- •7.3. Выбор способа бурения

- •7.4. Особенности режима бурения роторным способом

- •7.5. Особенности режима бурения турбинным способом

- •7.6. Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями

- •7.7. Особенности режима бурения электробурами

- •7.8. Особенности режима бурения алмазными долотами

- •7.9. Контроль за параметрами режима бурения

- •7.10. Подача инструмента

- •Глава 8 искривление скважин и бурение наклонных скважин

- •8.1. Борьба с искривлением вертикальных скважин

- •8.2. Бурение наклонно-направленных скважин

- •8.3. Кустовое бурение скважин

- •8.4. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин

- •Глава 9 вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения скважин

- •9.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов)

- •9.2. Опробование и испытание продуктивных горизонтов (пластов) в процессе бурения

- •Глава 10. Крепление скважин

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструкция скважин

- •10.3. Обсадные трубы

- •10.4. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •10.5. Спуск обсадной колонны в скважину

- •10.6. Цементирование скважин

- •10.7. Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин

- •10.8. Подготовительные работы и процесс цементирования

- •10.9. Заключительные работы и проверка результатов цементирования

- •Глава 11 освоение и испытание скважин

- •11.1. Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •11.2. Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны

- •Глава 12 аварии в бурении

- •12.1. Виды аварий, их причины и меры предупреждения

- •12.2. Ликвидация прихватов

- •12.4. Организация работ при аварии

- •Глава 13 особенности бурения скважин на море

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Подводное устьевое оборудование

- •13.3. Некоторые особенности бурения морских нефтяных и газовых скважин

- •13.4. Обслуживание работ в море

- •Список литературы

Глава 1 краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

1.1. Основные понятия о строении и составе земной коры

Земля состоит из концентрических оболочек (геосферы): наружной, или земной коры, промежуточной, или мантии, и ядра. Границей раздела земной коры и мантии является поверхность Мохоровичича, залегающая на глубине 30...70 км на континенте и 5... 10 км под дном океана. Граница между мантией и ядром расположена на глубине 2900 км. Ядро, радиусом 3400 км, находится в центре Земли. Предполагается, что ядро состоит главным образом из железа и никеля. Плотность вещества в нем составляет 6... 11 г/см3, а давление в самом центре Земли — 4263000 кг/см2.

Земная кора изучена далеко не полностью. Нижним ее ярусом, как полагают, является базальтовый слой. Толстый базальтовый ковер — это подстилка, на которой покоится гранитный слой, покрытый чехлом осадочных пород. Однако земная кора не везде имеет трехъярусное строение. Например, океанское ложе состоит из базальтовой подстилки и очень тонкого слоя осадочных пород. А граниты в некоторых местах выходят прямо на поверхность.

Земная кора сложена разнообразными горными породами, состоящими из минералов. По происхождению горные породы делятся на три основные группы: магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические породы образуются из магмы при застывании ее на некоторой глубине (породы глубинные, или интрузивные) или же при излиянии ее на поверхность в виде лавы (породы излившиеся, или эффузивные). Большинство этих пород имеет кристаллическое строение; залегают они в земной коре, как правило, не слоями, а в виде тел неправильной формы.

Осадочные породы образуются из продуктов разрушения ранее существовавших горных пород, отложившихся в водных бассейнах или на поверхности суши в виде механических и химических осадков; в эту же группу входят осадочные породы, образовавшиеся из продуктов жизнедеятельности организмов (органические осадки). Осадочные породы, как правило, залегают в земной коре в виде слоев.

Метаморфические породы образуются из магматических или осадочных пород, подвергшихся в недрах земной коры действию высоких давлений и температур. Эти породы в большинстве случаев отличаются слоистостью и кристаллическим строением.

В земной коре магматические породы занимают 95 %. На все осадочные и метаморфические породы приходится только 5 %. Однако нас интересуют осадочные горные породы, так как к последним приурочены залежи нефти и газа.

1.2. Складкообразование и типы складок

Первоначально осадочные породы отлагались в виде горизонтальных слоев, называемых пластами. В дальнейшем, в результате горообразования, т.е. под давлением боковых и вертикальных сил, сминающих горизонтальные пласты, образовались складки. Иногда происходили разрывы пластов, причем более древние надвигались на более молодые и даже выходили на поверхность. Образование складок, разрывов и прочих неровностей рельефа, вулканические явления, землетрясения и другие проявления внутренней жизни Земли называются тектоническими движениями.

Существует очень много физических явлений, которые могли бы вызвать тектоническое движение. Следует считать установленным фактом известную подвижность веществ в недрах Земли примерно до глубины 800... 1000 км. Причинами этого служат разнообразные физические и химические процессы, протекающие в Земле. Эти процессы следует рассматривать во взаимосвязи, учитывая их историческое развитие.

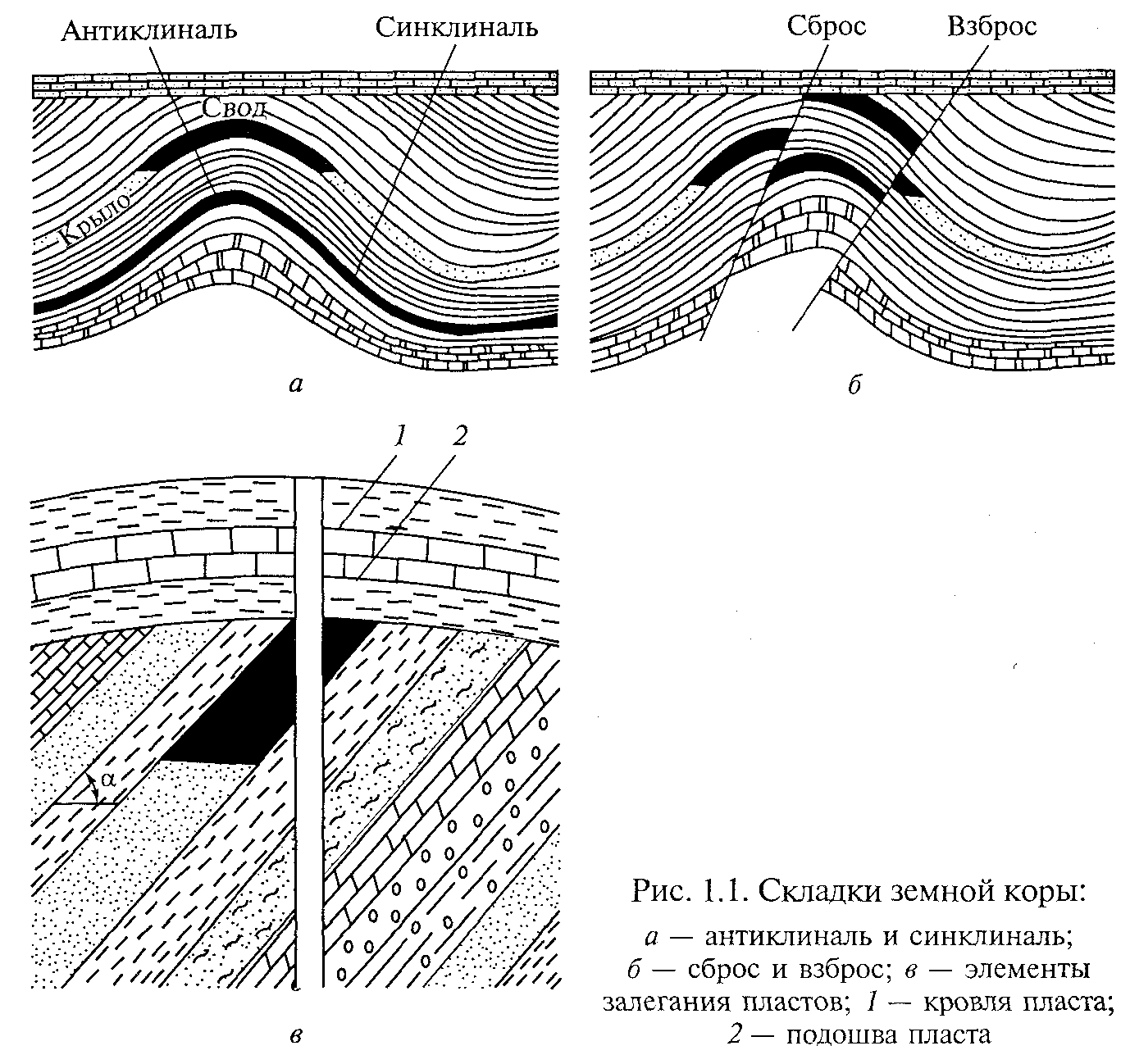

Рассмотрим несколько форм складок земной коры. Складки, обращенные выпуклостью вверх, называются антиклиналями, а обращенные выпуклостью вниз — синклиналями. Самая возвышенная часть антиклинали называется сводом, боковые части — крыльями (рис. 1.1, а).

Если происходит разлом с образованием трещины, по которой пласты в вертикальном и наклонном направлениях перемещаются относительно друг друга (рис. 1.1, б), и при этом одна часть складки опускается, а другая остается на прежнем месте, то образуется сброс. Если же одна часть складки поднимется и несколько перекроет другую, то образуется взброс.

Основными элементами, характеризующими залегание пластов, являются: падение пластов, угол наклона, угол падения и простирание.

Падение пластов — это наклон слоев земной коры к горизонту. Наибольший угол (а), образуемый поверхностью пласта с горизонтальной плоскостью, называется углом падения пласта (рис. 1.1, в). Линия, лежащая в плоскости пласта и перпендикулярная к направлению его падения, называется простиранием пласта.

Верхняя поверхность пласта (граница с вышележащим пластом) называется кровлей, нижняя — подошвой. Расстояние между кровлей и подошвой называют мощностью пласта.