- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •§ 8* Поверхность не положительной, а отрицательной кривизны типа

- •358 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 1. Основные факты.................... 15

- •Глава 2. Средства и методы колориметрии............. 120

- •Глава 3. Физика и психофизика красочных слоев......... 443

Глава 2

СРЕДСТВА II МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 267

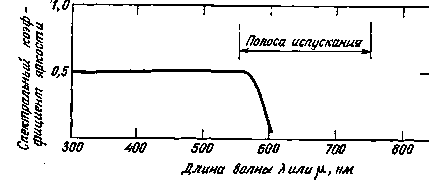

ствует. Однако до тех пор, пока существует люминесценция, поток люминесценции может быть определен для всех длин волн полосы испускания, причем форма распределения потока по спектру не зависит от и. Такой случай иллюстрируется третьим (сверху)

Рис. 2.50. Квантовый выход люминесцирующего красного красителя [136].

До тех пор, пока падающий лучистый поток с энергией д0 квантов имеет длину волны ц короче, чем длина волны ?. полосы испускания, количество д квантов потока люминесценции пропорционально да, т. е. qlqa – const. Однако, когда р. попадает в полосу испускания, квантовый выход qlqa быстро спадает до нуля.

графиком на рис. 2.49, где точка и. = 580 нм еще не достигает максимума к = 610 нм, но уже находится внутри полосы испускания.

Полную спектрофотометрическую запись коэффициентов яркости р (к, и.) люминесцирующего объекта удобно проводить в матричной форме {Р (к, \а)}

|

Длина волны р. падающего лучистого потока |

|||||

отраженного или испускаемого лучистого потока |

300 |

310 |

|

790 |

800 |

|

300 310 790 800 |

Р (300, 300) Р (310. 300) Р (790, 300) Р (800, 300) |

Р (310. 310) Р (790, 310) Р (800. 310) |

|

|

0 0 Р (790, 790) р (800, 790) |

0 0 6 Р (800, 800) |

Графически иллюстрированные на рис. 2.49 примеры 1–4 при такой форме записи представляют собой столбцы матрицы при р, = 340, 460, 580 и 760 нм.

Приведенная матрица является треугольной с нулевыми элементами над диагональным рядом, что находится в соответствии

с правилом Стокса. Однако, как уже обсуждалось выше и демонстрировалось на рис. 2.49 при и, = 580 нм, непосредственно над диагональю могут оказаться некоторые ненулевые элементы малой величины, соответствующие переходу ц левой границы полосы испускания, когда люминесценция еще имеет место.

Не все элементы ниже диагонали обязательно отличны от нуля. В каждом столбце ниже ненулевого обычно диагонального элемента [р (к, и,) при к = и.] имеется в общем случае один или более нулевых элементов, исключая интервал длин волн к полосы испускания. Естественно, что для нелюминесцирующего объекта отличными от нуля могут быть только диагональные элементы, и треугольная матрица вырождается в строго диагональную.

Матрица {р (к, и.)} полностью характеризует объект относительно его отражающих и люминесцентных свойств при постоянной спектральной облученности и фиксированной геометрии измерений. При заданных элементах матрицы р (л, и.) легко рассчитать спектральные коэффициенты яркости р (к, S) объекта, облучаемого любым источником с известным спектральным распределением энергии S (к)

Р (к, S) = SiiPtt" И)3(И)<*|*

На практике при вычислении интеграла в уравнении (2.43) элементы матрицы р (к, и.) ряда к просто суммируются после того, как каждый из них умножен на соответствующее значение S (и). Зависимость определяемого таким образом коэффициента яркости от источника, облучающего объект, обозначается буквой S в выражении р (к, S). На рис. 2.45 показаны два примера р (к, S), где S представляет стандартные излучения МКО De5 и А.

Расчет координат цвета X, Y. Z цветового стимула, создаваемого люминесцирующим объектом при облучении его данным источником S, легко выполняется с помощью уравнений (2.39) при подстановке в них р (к, S) вместо р (к).

Описанный выше матричный метод можно считать основным и наиболее совершенным методом спектрофотометрического анализа люминесцирующих объектов. Проведя однажды такой анализ, можно легко дать колориметрическую интерпретацию результатов в виде координат цвета объекта при любом заданном источнике облучения. Тем не менее очевидно, что определение матрицы является весьма запутанной и трудоемкой задачей, в связи с чем этот метод не привлекает колориметристов-практиков.

Объем спектрофотометрических измерений существенно уменьшается, если вновь обратиться к методу, иллюстрированному на рис. 2.41. Однако применение этого метода приводит к необходимости использовать при измерении источник с относительным спектральным распределением энергии S (к), идентичным распре-

268 ГЛАВА 2

делению излучения, относительно которого рассчитываются координаты цвета. На практике это не всегда легко достижимо, особенно если речь идет, «априме^ об излучении D65 [729]. Поэтому такой метод сопряжен с возможностью получения неточных результатов.

Предпринимались попытки найти методы, которые были бы так же (или почти так же) универсальны, как матричный метод, но требовали бы меньшего объема измерений [16, 146, 198]. Обычно эти методы используют упрощенные схемы отделения спектрального лучистого потока люминесценции от лучистого потока, отраженного объектом. Однако любой из них по необходимости должен базироваться на ряде предположений относительно механизма люминесценции в твердых материалах. Поскольку в этой области накоплено еще недостаточно знаний, некоторые из этих предположений могут оказаться неприемлемыми для упрощенных методов, что может привести к недостаточной точности измерений.

Люминесцирующие материалы сейчас широко применяются, поэтому не удивительно, что многие отрасли промышленности занимаются колориметрией таких материалов. В этой связи испытывается большая потребность в экономичных методах производственного контроля и исследования новых изделий. Существует обширная литература, посвященная конкретным практическим и теоретическим аспектам колориметрии различных видов люми-несцирующих материалов [1, 10, 43, 169, 199, 240, 456, 621, 622, 686, 731].

ЦВЕТНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ

Цветные изображения доставляют нам много удовольствия и значительно обогащают нашу повседневную жизнь. Цветные репродукции знаменитых шедевров живописи напоминают нам о сокровищах художественных галерей, в которых нам уже довелось побывать, и возбуждают желание побывать в новых. Цветные фотографии семейных событий или эпизодов путешествий во время отпуска служат живым напоминанием о приятных мгновениях нашей жизни. Цветные иллюстрации придают дополнительную привлекательность журналам, а растущее вопреки высокой стоимости цветных изображений применение цвета в рекламе дает превосходное доказательство влияния последнего на эту важную область торговли. Цветное кино уже в течение многих лет обогащает круг наших развлечений, а цветное телевидение делает нас участниками отдаленных событий, происходящих как в студиях, так и вне их.

Измерения цвета широко распространены в печати, фотографии, кино и телевидении; само существование этих отраслей техники является доказательством того, что многие разнообразные

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 269

цветовые проблемы успешно решены. Однако не все. Кто непосредственно не связан с этими отраслями, осознают, что автоматизированный процесс цветовой репродукции является, по существу, измерением цвета в большом объеме. Чтобы достаточно хорошо воспроизвести картину или сцену в цвете, требуются два процесса. Во-первых, должны быть зафиксированы цвета каждого элемента воспроизводимого изображения. Для этого нужно около 100 000 цветовых измерений, а поскольку каждый цвет определяется, как известно, тремя числами, нужно зафиксировать 100 000 триад, где каждая триада представляет собой координаты цвета отдельного элемента. Зафиксировать координаты можно, например, с помощью трех отдельных негативов, полученных при фотографировании воспроизводимого объекта через красный, зеленый и синий светофильтры; в этом случае каждый негатив приближенно зафиксирует одну координату цвета для каждого среди примерно 100 000 элементов изображения. Во-вторых, эти 100 000 записей координат цвета нужно использовать для контроля цвета полученной репродукции. Автоматический процесс воспроизведения цветного изображения состоит поэтому из автоматизированных колориметрических измерений, повторенных около 100 000 раз для каждой репродуцируемой картины. Расположенные соответствующим образом 100 000 цветных элементов представляют собой 100 000 колориметрических полей сравнения, с помощью которых контролируется цвет полученной репродукции.

В цветной фотографии эти 100 000 триад координат цвета могут быть определены путем измерения коэффициента пропускания каждого элемента на цветоделенных негативах или их эквивалентах с помощью микроденситометра. В цветном телевидении это сделать еще легче, так как координаты цвета определяются сигналами передающей камеры, которые при строчно-кадровой развертке изображения управляют яркостью светящихся элементов на экране кинескопа, составляющих цветоделенные изображения в телевизионном приемнике. Яркость каждого элемента в цветоделенном изображении соответствует одной из координат цвета этого элемента в системе рабочих основных (красного, зеленого, синего) цветов кинескопа.

Было бы, естественно, совершенно бесполезно записывать все эти 100 000 триад координат цвета фото- или телеизображения в цифровой форме. Эти координаты используются непосредственно для получения соответствующего цвета каждого элемента репродукции. В цветном телевизоре каждый элемент изображения формируется группой из трех элементов – красного зеленого и синего цвета: их яркость регулируется независимо друг от друга. В большинстве других типов цветной репродукции правильный цвет каждого элемента изображения получается при подборе субтрак-тивной комбинации красителей, так же как это делается в суб-

270 ГЛАВА 2

трактивном колориметре Джонса. Обычно циановый краситель определяет количество красного света, отражаемого или пропускаемого изображением, фуксиновый краситель – количество зеленого света и желтый краситель – количество синего света.

Важным вопросом в цветной репродукции является надежность цветовоспроизведения, т. е. точность воспроизведения исходных цветов. Это не вся проблема получения изображения, .которое должно понравиться зрителю. Мы слишком мало знаем о том, что заставляет наш глаз видеть в мозаике цветных точек изображения предметов и людей, чтобы с уверенностью установить, будто идеально точное воспроизведение цветов (кстати сказать, еще не достигнутое) всегда приятно воспринимается. Действительно, многие стоят на позиции, что идеальное цветовоспроизведение обычно обедняет восприятие, и поэтому его следует намеренно избегатк») Они утверждают, что умышленное упорядоченное искажение первоначальных цветов делает репродукцию даже более приятной, чем сам оригинал. Здесь уже наука граничит с искусством. Тем не менее даже при попытке улучшить оригинал весьма полезно' иметь в качестве исходной точную репродукцию. Нельзя добиться успеха в улучшении оригинала, если надежность цветовоспроизведения настолько мала, что красные цвета, например, в изображении не передаются, или зеленые цвета оригинала на изображении передаются красными. Поэтому в любой системе цветной репродукции должна быть достигнута достаточно точная передача цветов оригинала, даже если конечной целью является художественное воспроизведение оригинального изображения.

Поскольку была высказана мысль о тождественности процесса цветной репродукции трехцветной колориметрии, повторенной 100 000 раз на каждом изображении, становится очевидным, что базовая теория колориметрически точного цветовоспроизведения является обычной теорией трехцветной колориметрии, основы которой были изложены в предшествующих разделах. Эта базовая теория является одним из средств, которые служат решению проблемы цветной репродукции, независимо от того, используются ли при этом полиграфические краски, или красочные слои на прозрачной позитивной кино- или фотопленке, или изображение создается бегущим лучом на экране телевизора.

В задачи данного обсуждения не входит детальное рассмотрение способов применения базовой теории ко многим, уже разработанным системам цветной репродукции, в частности тем, где окончательный результат достигается субтрактивной комбинацией пигментов или красителей и где должно учитываться изменение красного, зеленого и синего основных цветов при изменении количества определяющих их красителей. По этому вопросу опубликованы квалифицированные руководства, в которых читателю предлагается всестороннее рассмотрение как базовой теории, так

СРЕДСТВА II МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 271

и технических подробностей ее применения в указанных системах цветной репродукции [262, 738]. Тем не менее представляется уместным остановиться несколько подробнее на применении колориметрии в цветном телевидении, поскольку между ними наблюдается полная аналогия. По крайней мере можно очень<. легко показать, почему в цветном телевидении требуется для каждого элемента изображения три отдельных независимых сигнала и почему в качестве основных стимулов, модулированных этими сигналами, всегда выбираются красный, зеленый и синий. Наконец, можно выявить главные трудности в достижении точной цветопередачи при смешении красного, зеленого и синего стимулш.

Ответить на вопрос, почему в цветном телевидении используются три отдельных независимых сигнала, несложно: это обусловлено свойствами самого глаза. В глазу каждого человека (рис. 4Д) изображение рассматриваемого предмета фокусируется на мозаике из светочувствительных элементов, известной под названием сетчатки (рис. 1.3). У некоторых людей все эти элементы имеют.одинаковую спектральную чувствительность (рис. 1.2). Это случай так называемой полной цветовой слепоты. Цветно-слепые могут отличать лишь свет от темноты и не более (табл. 1.3). У большинства из них,в сетчатке имеются только палочки (рис. 1.2, палочки), такие люди хорошо себя чувствуют лишь при слабом свете. У остальной части цветно-слепых в сетчатке имеются колбочки, но с идентичными характеристиками спектральной чувствительности (рис. 1.2, колбочки). Такие люди не нуждаются в цветном телевидении, поскольку они не могут отличить его от черно-белого.

Имеются люди, в сетчатке которых есть только два вида колбочек. На рис. 1.24 показаны кривые спектральной чувствительности колбочек в этих случаях. Три возможные попарные комбинации этих кривых соответствуют действительно наблюдаемым на практике случаям так называемой частичной цветовой слепоты. Людей с такими дефектами цветового зрения вполне удовлетворило бы двухцветное телевидение. Однако свыше 95 процентов всех людей имеют в сетчатке все три вида колбочек, показанных на рис. 1.24, или по крайней мере они реагируют так, как если бы у них были эти три вида. Для того чтобы человеку с нормальным цветовым зрением цветное изображение казалось естественным, необходимо трехцветное телевидение.

Теперь относительно того, почему в цветном телевидении всегда в качестве основных выбираются красный, зеленый и синий цвета. Это легко проиллюстрировать с помощью цветового графика х, у МКО 1931 г., показанного, например, на рис. 2.13. Очевидно, что из-за кривизны линии спектральных цветностей не существует таких трех стимулов, смешением которых можно было бы получить любую цветность. Также ясно, что максимальный цветовой охват

272 ГЛАВА 2

■достигается при выборе в качестве основных цветов монохроматических стимулов в красной, зеленой и фиолетовой частях спектра <рис. 2.32).

Основные стимулы в цветном телевидении могут быть получены различными методами. Можно перед черно-белым кинескопом установить вращающийся диск с красным, зеленым и синим фильтрами. Цветное изображение обеспечивается при синхронизации в приемнике красного, зеленого и синего сигналов с прохождением соответствующих цветных фильтров перед экраном. При другом методе, который более распространен в современных цветных телевизионных приемниках, на экран кинескопа наносится мозаика из точек или полос люминофора, размеры которых настолько малы, что наблюдатель их не различает. Подбираются три люминофора с узкими кривыми спектральной плотности излучения: один с максимумом излучения в синей части спектра, второй – в зеленой и третий – в красной части. Хотя некоторые люминофоры дают возможность получить достаточно узкополосные монохроматические красное, зеленое и синее излучения, яркость свечения таких люминофоров неизбежно будет довольно низкой. Чтобы получить красный или синий монохроматические цвета с высокой яркостью, люминофоры должны излучать потоки слишком большой мощности. Это требование по экономическим соображениям невыполнимо, поэтому на практике выбор люминофоров (и тем самым основных цветов) представляет собой компромисс между стремлением обеспечить максимально возможный цветовой охват и желанием получить достаточно яркое изображение. С этой точки зрения вместо почти монохроматического красного основного цвета используют оранжево-красный; вместо почти монохроматического фиолетового или синего – менее насыщенный синий; вместо почти монохроматического зеленого – до некоторой степени «разбавленный» желтовато-зеленый цвет.

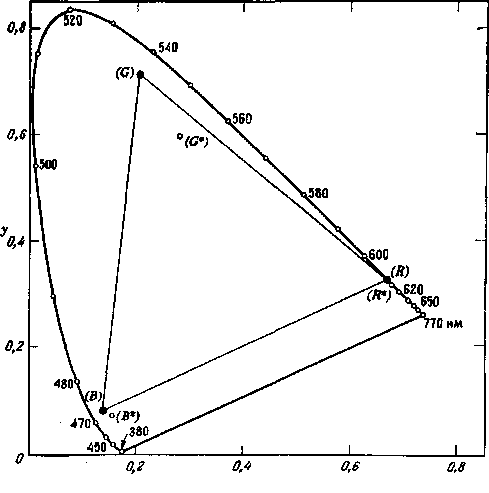

На рис. 2.51 показан разумный компромиссный выбор, рекомендованный Национальным комитетом США по системам телевидения (NTSC) и принятый Федеральной комиссией по связи (FCC) в 1953 г. Координаты цветности основных цветов составляют:

(В): zR = 0,67, yR = 0,33, (G): a:G = 0,21, yG = 0,71, (В): :rB = 0,14, г/в = 0,08.

Эти цветности являются вершинами треугольника, определяющего цветовой охват системы. Легко видеть, что при таком компромиссном охвате нет надежды на точную передачу насыщенных голубых и насыщенных пурпурных цветов любого оригинала. Можно сказать, что в цветном телевидении красный, зеленый и синий цвета принимаются в качестве основных потому, что они пред-

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 273

ставляют наилучший компромисс между антагонистическими стремлениями к максимально красочному и максимально яркому изображениям.

В настоящее время в цветном телевидении повсеместно используются следующие люминофоры: ортованадат иттрия, активиро-

Рис. 2.51. Цветовой график х, у МКО 1931 г. с цветностями основных цветов,

рекомендованных NTSG в 1953 г. [(R), (G), (В)] и реально воспроизводимых

современными люминофорами [(R*), (G*), (В*)].

ванный европием,– для красного; смесь сульфидов кадмия и цинка – для зеленого и сульфид цинка – для синего цветов (рис. 2.52). Цветности свечения этих люминофоров несколько отличаются от основных цветов:

(R)*: *д = 0,68, г/н = 0,32,

(<?)•: *G = 0,28, */G = 0,60,

(В)*: *в = 0,15, ув =0,07.

274

Ограниченный цветовой охват, иллюстрируемый рис. 2.51, является одной из главных причин ухудшения цветопередачи при смешении трех стимулов, что, впрочем, не является особенностью лишь цветного телевидения. Аналогичные явления наблюдаются и в цветной фотографии, и в трехцветной печати. Они обусловлены типом приемников лучистой энергии глаза человека.

Теперь о качестве воспроизведения тех цветов, которые находятся внутри цветового охвата. По цветностям основных цве-

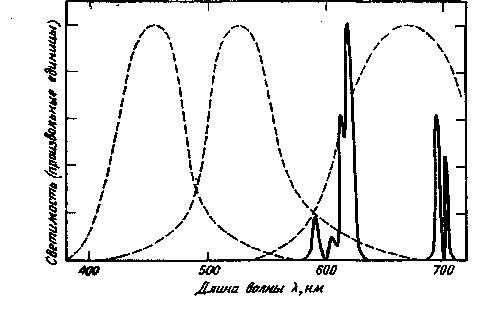

Рис. 2.52. Относительная спектральная плотность излучения повсеместно применяемых в цветном телевидении люминофоров.

Кривая с зубцами и несколькими максимумами соответствует красному люминофору, содержащему редкоземельные элементы.

тов можно рассчитать требуемые кривые спектральной чувствительности приемников передающей камеры, сигналы которой управляют свечением каждого люминофора. Для этого нужно просто рассчитать координаты цвета спектральных излучений в системе основных рабочих цветов. Рассчитаем требуемые кривые спектральной чувствительности камеры при заданной совокупности рабочих основных цветов, например цветов, рекомендованных NTSC, или цветов, реально воспроизводимых применяемыми люминофорами (рис. 2.51).

Обозначим координаты цветности рабочих основных красного (R), зеленого (G) и синего (В) цветов соответственно через {xTt ут, zr), (xg, !/g, zg) и (хь, уъ, zb). Соответствующие координаты цвета должны быть пропорциональны координатам цветности, поскольку те и другие связаны между собой, как мы помним, сле-

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ

275

дующими соотношениями:

X- |

^У У |

+ Z |

Х + У |

т-Z |

|

|

Z |

|

(2.44)

Отсюда имеем

X + Y+Z'

Л.т = СГХГ1 Jig = CgXgy «Ab == Cb%bi

YT = cryT, Yg = cgys, Уь = съуъ, Zr = crzr, Zg = CgZg, Zb = Cb^bi

(2.45)

где коэффициенты пропорциональности ст, cg, съ представляют собой суммы соответствующих координат цвета. Например, сг = = Xr -\- Yr + Zr. Величина этих коэффициентов остается неопределенной до тех пор, пока на систему R, G, В не будет наложено дополнительное условие, касающееся единичных количеств основных цветов. На практике зто условие заключается в том, чтобы сг, cg, съ были выбраны таким образом, что смесь единичных количеств основных цветов должна давать определенный стандартный нейтральный цвет. Прежде чем ввести это условие, сперва запишем в общем виде уравнения преобразования, связывающие систему X, Y, Z с системой R, G, В, и наоборот. Для этого нужно вспомнить уравнения (1.11), которые связывают координаты цвета R, G, В с координатами X, Y, Z. Принимая во внимание уравнения (2.45), можно записать

X = cTxrR -j- CgXgG -f- cbxbB,

Y=cryrR + csygG + cbybB, (2.46)

Z = cTzTR + CgZgG + сь%ъВ.

Чтобы определить координаты цвета спектральных излучений относительно рабочих основных цветов (R, G, В), требуются уравнения обратного преобразования, которые могут быть получены по уравнениям (2.46) в соответствии с уравнениями (1.12). Искомые уравнения запишутся в следующем виде:

yg4 – ybZg xbZg – XgZb xgyb – xbyg R =-----–– л-\-------–г– У -\----------.----Z .

сг&'

УЪ*г – Ут2 с0А'

сг&'

^rzh %Ь%г

"*" egA'

5 =

yrZg-ygzr

сьА

^Х + -

сьЛ

–Y + -

хЬУт хт

(2.47)

сьД'

276