- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •§ 8* Поверхность не положительной, а отрицательной кривизны типа

- •358 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 1. Основные факты.................... 15

- •Глава 2. Средства и методы колориметрии............. 120

- •Глава 3. Физика и психофизика красочных слоев......... 443

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

57

4% на любой длине волны, практически поглощает всю лз чистую энергию, достигающую его поверхности. Далее он проявляет любопытство по поводу сложной формы кривой спектрального коэффициента отражения светло-коричневого образца; ему интересно узнать, что эта кривая содержит информацию о том, что светло-коричневый цвет образца обусловлен наличием в нем по меньшей мере трех пигментов – красного, ответственного эа максимум поглощения при длине волны 550 нм; оранжевого, поглощающего

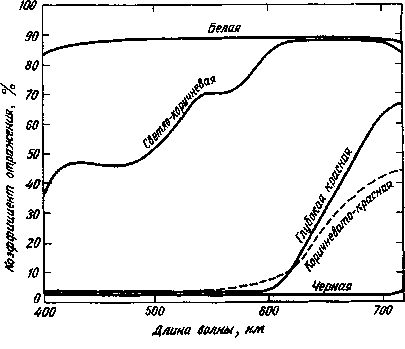

Рис. 1.11. Спектральные кривые коэффициента отражения для пяти предполагаемых типов пластмасс белого, светло-коричневого, коричневато-красного, глубокого красного и черного цветов.

Приводимые кривые не соответствуют точно кривым отражения пластмасс, окрашенных реальными красителями, а вычерчены произвольно с целью проиллюстрировать рассказ об изготовителе радиоприемников, пытающемся закупить пластмассовые корпуса.

наиболее сильно вблизи длины волны 470 нм, и белого, максимум поглощения которого находится в ультрафиолетовой области (т. е. при длине волны, меньшей 400 нм). Но наибольшее внимание изготовителя привлекает к себе разница между кривыми, описывающими глубокий красный цвет образца, который он хочет воспроизвести, и коричневато-красный цвет (прерывистая линия) неприемлемого для него образца.

Изучая рис. 1.11, изготовитель радиоприемников уже пришел к некоторым правильным обобщениям. Он отметил, что белый образец (самый светлый из пяти) отличается также самым высоким коэффициентом отражения и что черный образец (самый темный) отражает меньше всех остальных. Более того, светло-корич-

невый образец, цвет которого значительно светлее, чем у обоих красных образцов, отражает свет в любом участке спектра сильнее красных образцов. Очевидно, что коэффициент отражения некоторым общим образом взаимосвязан со светлотой воспринимаемого глазом цвета. Чем выше процент света, отражаемого образцом,. тем светлее цвет, которым в нашем восприятии мы наделяем образец. /

Информация, содержащаяся в кривых рис. 1.11, позволяет сделать и другие обобщения. Существенная отличительная черта как белого, так и черного образцов заключается в том, что они отражают свет неизбирательно (неселективно), т. е. для них не существует какого бы то ни было выделенного участка спектра,. в котором они, отражая, посылали бы в глаз наблюдателя намного больше энергии излучения, чем в других участках. В результате эти образцы имеют в нашем восприятии нейтральный или сероватый цвет. Образцы светло-коричневого, коричневато-красного и глубокого красного цвета образуют цветовую последовательность возрастающей насыщенности, т. е. они все более отличаются от любого серого цвета. Можно отметить, что соответствующие кривые спектрального коэффициента отражения обладают все большей крутизной и, следовательно, для образцов в том порядке, в котором они перечислены, характерна возрастающая селективность отражения света. Глубокий красный цвет образца очень сходен с цветом излучения участка спектра, примыкающего к длинноволновой границе видимого диапазона. В то же время цвет светло-коричневого образца хотя и несколько напоминает цвет' излучения участка спектра вблизи 585 нм, но по цветовому тону представляет собой очень бледное отбеленное подобие цвета этого излучения. Эти сравнения помогают прийти к общему правилу, что цветовой тон воспринимаемого цвета объекта соответствует цветовому тону излучения того участка спектра, в котором объект наиболее сильно отражает свет, а насыщенность воспринимаемого цвета соответствует степени селективности отражения, т. е. крутизне кривой спектрального коэффициента отражения.

Изготовитель теперь может понять, почему выбранный им вначале глубокий красный цвет воспринимался более насыщенным: кривая, описывающая спектральное изменение коэффициента отражения соответствующего образца, имеет большую крутизну. Однако, когда он пытается применить сделанный им обобщающий вывод о светлоте цвета к выяснению того, почему цвет коричневато-красного образца воспринимается как более светлый по сравнению с глубоким красным цветом, он осознает, что его обобщение имеет лишь качественный характер. Ибо в некоторых участках спектра образец глубокого красного цвета отражает свет во много раз больше коричневато-красного образца. Необходимо, чтобы спектральная область между 550 и 660 нм, в которой отражение второго

58 ГЛАВА 1

образца сильнее, чем у первого, обеспечивала бы больший вклад в светлоту, чем область, примыкающая к длинноволновому концу видимого спектра, в которой указанное соотношение между коэффициентами отражения изменяется на противоположное. Теперь впервые изготовитель ощущает необходимость в надежной информации психофизического характера. Он нуждается в основе для коммерческой спецификации, которая гарантировала бы, что покупатель его изделий воспримет цвет пластмассового корпуса ни слишком светлым, ни слишком темным, ни слишком желтоватым, ни слишком синеватым и сероватым. Он понимает, что нужен метод, который помог бы предсказать, соответствует ли цвет одного образца цвету другого. Он извлек уже достаточный опыт, чтобы предполагать, что подобный метод должен быть основан на каком-то способе усреднения кривых спектрального коэффициента отражения каждого образца, но вклад различных участков спектра в получаемое среднее значение должен соответствовать характеру восприятия покупателем цвета изделия.

Изготовитель испытывает чувство удовлетворения, когда узнает, что такой метод действительно существует. В самом деле, имеется метод, широко распространенный в промышленной практике цветового контроля и известный под названием метода измерения цвета МКО. Эта международная организация рекомендует основные стандарты и процедуры, касающиеся всех аспектов света, освещения и осветительной техники, включая колориметрию (измерение цвета).

Используя метод МКО, изготовитель находит, что он должен знать спектральное распределение потока излучения, испускаемого источником, освещающим образцы. Выяснив зто, он должен при усреднении кривой спектрального отражения каждого образца использовать три взвешивающие функции (нередко называемые весовыми). Их именуют функциями сложения цветов, и они характеризуют цветовосприятие среднего наблюдателя с нормальным цветовым зрением.

При решении той частной проблемы, которой занят изготовитель радиоприемников, применение метода МКО предсказывает, что два образца и в самом деле будут восприниматься неодинаковыми по цвету. Разумеется, изготовителя сразу же интересует возможность предсказания величины цветового различия (рассогласования цветов) и получения конкретных данных о том, будет ли цвет одного образца восприниматься более серым или более насыщенным, более красным, зеленым, синим или желтым, более светлым или более темным и тому подобное по сравнению с цветом другого образца. Сделать такие количественные предсказания довольно трудно, но и для этих целей были разработаны методы, с помощью которых изготовитель может узнать количественно выраженные с разумной степенью точности величину и направле-

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 59

ние воспринимаемого различия в цвете двух образцов. Эти методы основаны на результатах многочисленных лабораторных экспериментов по выяснению визуального цветоразличения.

Предположим теперь, что изготовитель радиоприемников, и в самом деле, определил величину и направление воспринимаемого различия в цвете двух образцов. Он испытывает озабоченность по поводу того, окажется ли такое различие приемлемым или хотя бы терпимым для его потребителей. Он спрашивает: «Может ли наука о цвете помочь мне в этом отношении и дать мне метод предсказания максимального отличия от исходно выбранного цвета, при котором мои изделия все еще будут раскупаться?». К сожалению, наука о цвете не может оказать ему сколько-нибудь значительной помощи при решении этой проблемы. Проблема предсказания приемлемости цветового различия в противоположность проблеме восприятия того же самого различия связана с оценкой параметров, которые часто выходят за пределы возможностей научного исследования. Она зависит от таких ненаучных вопросов, как сорт окрашиваемого материала и характер его предполагаемого или предвидимого конечного использования, технические трудности и издержки его производства, желания и мечты покупателя, заказывающего этот материал, и многих других факторов.

Прежде чем мы приступим к подробному изложению системы определения цвета МКО, оценке цветовых различий и условий, предъявляемых к цветовым допускам, рассмотрим еще некоторые из основных фактов, связанных с цветовым зрением и, следовательно, лежащих в основе цветовых измерений.

УРАВНИВАНИЕ ПО ЦВЕТУ

Если наблюдатель с нормальным цветовым зрением попытается изменить цвет какой-либо детали, попадающей в центр поля зрения, так, чтобы он был одинаков с цветом соседней детали, он в конечном счете обнаружит, что должен располагать тремя независимыми средствами регулирования. Допустим, что он использует красную, желтую и синюю краски, обычно имеющиеся под рукой. Тогда, смешивая во всевозможных пропорциях две из них, он может добиться равенства цветов лишь в редких случаях. Даже получение коричневого цвета требует добавления синей краски к смеси красной и желтой. В цветовом многообразии, получаемом смешениями трех красок, легко найти цвет, одинаковый с любым заданным цветом, но исходных красок должно быть ни в коем случае не менее трех. Те же самые соображения применимы к красному анилиновому, желтому и голубому красителям, используемым в цветной фотографии, литографии и цветной печати. Аналогично, если наблюдатель пытается уравнять по цвету пятно света

60 ГЛАВА 1

на белом экране, освещая соседний с ним участок несколькими световыми пучками различного цвета, он в общем случае придет к выводу, что либо ему потребуются три таких цветовых стимула определенного спектрального состава, либо (если одновременно-смешиваются лишь два цветовых стимула) не только интенсивности обоих стимулов, но и спектральный состав, по крайней мере одного из них, должны быть регулируемыми. То же правило применимо к смешиванию цветов с помощью вращающегося и разделенного на отдельные разноокрашенные сектора диска; необходимо и достаточно разделить диск на четыре сектора, что дает три независимых способа регулировки. Нормальное цветовое зрение трехмерно!

Мы несколько раз указывали на трехмерную природу нормального цветового зрения. Мы подчеркивали, что для осуществления такого зрения в сетчатке должны присутствовать светочувствительные пигменты или сочетания светофильтр-пигмент по меньшей мере трех различных типов. Далее, для интерпретации кривой спектрального хода коэффициента отражения образца, измеренного на спектрофотометре, и осуществления таким образом цветового измерения необходимо иметь три взвешивающие функции, или функции сложения цветов. И наконец, описание цветового восприятия требует трех переменных, таких как светлота, цветовой тон и насыщенность. Рассмотрение различных способов, с помощью которых один из центральных участков нашего поля зрения может быть уравнен по цвету с соседним участком, вновь указывает на трехмерность нормального цветового зрения, однако мы должны проанализировать, что же в каждом отдельном случае происходит с цветовым стимулом на его пути от источника света к сетчатке глаза.

СЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ СТИМУЛОВ

Один из наиболее прямых методов изучения того, каким образом наши глаза дают нам возможность воспринимать цвет, состоит в сложении световых потоков или, более точно, в сложении цветовых стимулов. Сначала направим световой пучок (например, от лампы накаливания) так, чтобы он создавал освещенный участок на белом экране. Энергия излучения отражается от этого участка и преломляется частицами пигмента, окрашивающего экран. Отраженная энергия имеет такое пространственное распределение, что наблюдатель может видеть освещенный участок одинаково хорошо из многих различных положений относительно экрана. В любом из этих положений лишь малая доля отраженного потока излучения попадает в глаз и становится цветовым стимулом. Поскольку частицы белого пигмента действуют на энергию излучения какой-либо одной длины волны видимого спектра примерно

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 61

-так же, как и на излучения другой длины волны (рис. 1.11), спектральный состав цветового стимула весьма близок к спектральному составу потока излучения, падающего на экран. Наблюдатель сразу же улавливает значение этой физически сложной ситуации. Он видит белый экран и на нем пятно желтого цвета. Более точно,

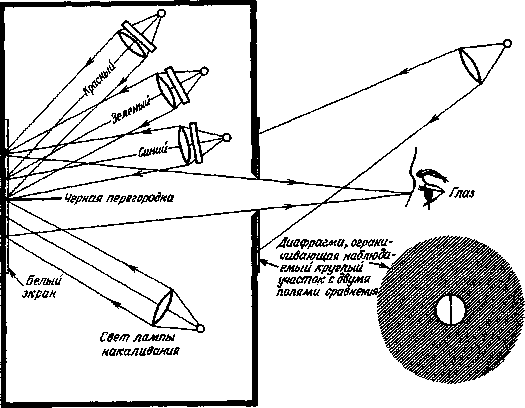

Рис. 1.12. Схематическое изображение устройства для демонстрации аддитивного смешения цветов.

Это простое устройство помогает понять принцип трехмерной колориметрии. Справа внизу показано изображение поля зрения, как оно воспринимается наблюдателем. Левая половина внутреннего круга (одно из полей сравнения) порождает в глазу цветовой стимул, обусловленный излучением лампы накаливания; правая его половина (второе поле сравнения) порождает смесь красного, зеленого и синего стимулов, возникающих в результате отражения белым экраном трех излучений отдельных источников. Окружающее поле закрыто редуцирующим экраном, который можно оставить темным или освещать излучением наружного источника, который располагается сбоку от наблюдателя.

это пятно имеет слабонасыщенный желтый цвет легкого красноватого оттенка. Наблюдатель прекрасно осознает, что воспринимаемый им цвет – цвет не экрана, а освещающего его излучения.

Затем направим на соседний участок экрана три световых потока, резко различающихся по цвету. Пусть их цвета будут, например, красным, зеленым и синим, как показано на рис. 1.12. Белые частицы пигмента экрана, как и прежде, диффузно отражают энергию излучения каждого из трех потоков практически

62 ГЛАВА 1

неселективно. Цветовой стимул, попадающий в глаз наблюдателя, представляет собой сумму отдельных стимулов, которые воздействовали бы на глаз от каждого из трех перечисленных световых потоков, если бы источники двух других были отключены. При этом спектральный состав сочетания трех цветовых стимулов есть результат простого сложения трех отдельных стимулов, что можно проверить измерениями на спектрорадиометре. Наблюдатель видит второе пятно окрашенным в красный, зеленый, синий или какой-нибудь промежуточный цвет в зависимости от относительных интенсивностей потоков, испускаемых источниками красного, зеленого и синего света. И в этом случае он воспринимает цвет как принадлежность освещающего излучения, а не экрана, который, если его наблюдать, сам по себе воспринимается как белый. Дело упрощается, если неосвещенные участки экрана закрыты с помощью черной диафрагмы; тогда наблюдатель видит пятна просто как самосветящиеся участки поверхности. Этот прием называется редуцированием (сведением) цвета к изолированно воспринимаемому (апертурному) цвету, а диафрагму называют редуцирующим экраном.

С помощью установки подобного типа мы можем выполнять некоторые весьма фундаментальные как качественные, так и количественные эксперименты, относящиеся к цветовому зрению. Во-первых, мы можем установить, нельзя ли воспроизвести желтый цвет, или желтый стимул, смешивая стимулы, порождаемые красным, зеленым и синим излучениями. Исследуя эту возможность, получим утвердительный ответ и найдем, что воспроизведение возможно при определенном соотношении интенсивностей трех излучений (количественно преобладающим должно быть красное, несколько менее интенсивным – зеленое и еще менее интенсивным – синее). Далее обнаружим, что воспринимаемые цвета любого цветового тона могут быть воспроизведены подобным смешением красного, зеленого и синего цветовых стимулов. Отключая синий стимул и меняя соотношения красного и зеленого в смеси, мы сможем воспроизвести последовательность цветов, включающую желтый, воспринимаемый нами как чистый, без какой-либо примеси красноватого или зеленоватого оттенков. Отключая зеленый стимул и меняя соотношение красного и синего, мы получим последовательность пурпурных цветов, включающую в одинаковой степени красноватый и синеватый оттенки. И наконец, отключая красный стимул, мы сможем воспроизвести последовательность зеленовато-синих цветов, включающую оттенок голубого цвета, в равной степени синеватый и зеленоватый. При одновременном воздействии на сетчатку всех трех стимулов возникают ощущения цветов, воспринимаемых менее насыщенными, чем перечисленные граничные цвета. Существует даже небольшая область таких соотношений красного, зеленого и синего стимулов, смеси

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ____________ 63

которых дают цвета столь низкой насыщенности, что их можно считать не имеющими никакого определенного цветового тона. Такие цвета называют ахроматическими, или нейтральными.

Дальнейшее исследование показывает, что не все цвета, которые могут восприниматься от самосветящейся поверхности, можно уравнять каким-либо сочетанием красного, зеленого и синего стимулов. Некоторые воспринимаются чересчур яркими для уравнивания. Но мы устанавливаем, что это – сравнительно простое ограничение, связанное с количественными характеристиками используемых потоков излучения. Мы в состоянии преодолеть его, применяя в соответствующих проекционных устройствах более мощные лампы, или повышая напряжение, питающее лампы, или концентрируя больший поток на данной площадке с помощью более мощных линз. Однако, что более важно, некоторые стимулы воспринимаются слишком насыщенными, чтобы их можно было уравнять по цвету, сохраняя неизменной нашу методику. Например, если участок, освещенный лампой накаливания и используемый как образец для сравнения, покрыть желтым желатиновым фильтром или желтым стеклянным светофильтром, наподобие выпускаемых для сигнализации уличного движения, либо желтым жидким светофильтром типа раствора хромистого калия, получаемый желтый цвет может оказаться насыщенным настолько, что его нельзя уравнять, даже отключив вовсе поток излучения синего цвета. О цветах, воспроизводимых смешением выбранных красного, зеленого и синего стимулов, говорят как о цветовом охвате системы. Цвета, которые мы не в состоянии уравнять при выбранных для смешения стимулах, находятся за пределами этого охвата.

Можно увеличить цветовой охват трехкомпонентных смесей, выбирая в качестве трех исходных стимулов цвета излучений определенных участков самого видимого спектра. Но эксперименты такого типа, проводившиеся на протяжении последних 250 лет, показали, что не существует набора трех стимулов, смешение которых способно уравнять все другие стимулы. Значительные совокупности чистых спектральных цветов и цветов, близких к спектральным, всегда остаются вне цветового охвата любых трех стимулов.

Очевидно, что результаты этого простого эксперимента вновь заставляют нас обратиться к изучению некоторых фундаментальных свойств глаза. Обычно эти результаты интерпретируют как свидетельство того, что кривые спектральных чувствительностеи фотопигментов глаза перекрываются. Иными словами, излучение почти всех участков видимого спектра возбуждает более чем один пигмент, и поэтому всегда более чем одна из трех независимых рецепторных систем участвует в механизме цветовосприятия. Если бы при подобном подходе удалось обнаружить участки спектра, излучения которых возбуждают только одну рецепторную систе-

454 ГЛАВА 1

ivry и не затрагивают двух других, тогда и только тогда мы могли бы ожидать, что сумеем воспроизводить все цвета смешением трех таких чистых спектральных стимулов.

Постоянство зрительного уравнивания цвета. Самосветящиеся участки поверхности, наблюдаемые нами в поле зрения, охарактеризованном на рис. 1.12, имеют цвета, которые мы можем опи--сать в терминах яркости, цветового тона и насыщенности. Мы используем здесь термин «яркость» вместо «светлота», чтобы подчеркнуть, что мы воспринимаем излучение от освещенных площадок, а не от пространственных объектов. Такое терминологическое различение нельзя считать существенным, но оно зачастую удобно, если нужно указать тип цветовосприятия при заданных условиях наблюдения: воспринимается ли цвет самосветящегося предмета (цвет излучения, цвет источника освещения) или цвет несамосветящегося объекта.

Когда наше восприятие цвета относится к первому типу, субъективное ощущение яркости заключено в пределах от очень тусклого (темного) до очень яркого (слепящего). Восприятие цвета несамосветящегося объекта дает ощущение светлоты (от черного до белого), при этом объекты воспринимаются как непрозрачные но отношению к другим объектам.

В эксперименте, проиллюстрированном на рис. 1.12, мы можем изменить тип восприятия цвета поля зрения, освещая переднюю поверхность редуцирующего экрана (теперь уже белого) от источника, расположенного сбоку от наблюдателя. Такое расположение обеспечивает падение излучения этого источника на ту часть белого экрана, которая не видна наблюдателю сквозь отверстие в редуцирующем экране, и наоборот – гарантирует, что оно не будет освещать поле зрения. Когда яркость редуцирующего экрана сравняется с яркостью излучения, наблюдаемого через отверстие, тип цветовосприятия меняется. Мы воспринимаем цвета, видимые через отверстия, уже не как цвета излучения (именуемые также цветами, не локализованными по глубине, или цветами в отверстии), а как цвета несамосветящихся объектов. При этом изменении типа цветовосприятия нам кажется, что отверстие исчезло, и на его месте мы видим два плоских окрашенных полукруга, воспринимаемых, как цветная бумага, наклеенная на редуцирующий экран. При этом мы можем заметить резкие изменения в яркости и цветности (цветовом тоне и насыщенности) цветов. Например, если при темном редуцирующем экране мы воспринимали через отверстие достаточно насыщенный оранжевый цвет, то при ярко освещенном редуцирующем экране, когда тип нашего цветовосприятия меняется, мы видим тот же участок поля зрения окрашенным в цвет, который можно было бы описать как темно-коричневый. Любопытно, что коричневый цвет можно уви-

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 65

деть лишь при цветовосприятии второго типа (цвета объектов), но никогда – при восприятии цвета излучения (источника освещения). К другим цветам, воспринимаемым исключительно как цвета окрашенных объектов, относятся оливковый и черный.

Подобные эксперименты демонстрируют нам некоторые из поразительных особенностей восприятия цвета, в частности то, как резко наше восприятие может меняться при относительно незначительных изменениях условий наблюдения. Но эти эксперименты подтверждают также фундаментальный закон, известный как закон постоянства зрительного уравнивания цветов [374].

Предположим, что мы уравняли цвет стимула, порождаемого излучением лампы накаливания на левой половине круглого поля зрения (рис. 1.12), подобрав нужную для этого смесь красного, зеленого и синего стимулов на правой половине. Редуцирующий экран, окружающий эти два участка поля зрения, сначала затемнен, затем мы освещаем его светом определенной яркости и цветности и наблюдаем, как изменились цвета половинок поля. Нас уже не удивляет тот факт, что воспринимаемый цвет круглого поля изменился; но кроме этого мы замечаем, что цветовое равенство между двумя половинками этого поля сохраняется. Продолжая эксперимент, мы установим, что почти при любом выборе яркости и цветности излучения, освещающего окружающую поле поверхность, равенство по цвету двух половинок поля остается неизменным.

Мы можем также направить взгляд на другие ярко окрашенные участки поверхности, с тем чтобы изменить состояние цветовой адаптации глаза. Но после этого – стоит посмотреть на первоначальное поле, и мы установим, что цветовое равенство двух его половинок сохраняется.

Закон постоянства зрительного уравнивания справедлив не для всех возможных изменений условий наблюдения, но верен для всех тех изменений, которые важно учитывать на практике. Цветовое равенство сохраняется при предварительной адаптации к излучениям умеренной и даже довольно высокой яркости, но оно нарушается, если глаз до наблюдения сравниваемых половинок поля подвергается воздействию излучения чрезвычайно высокой яркости [63, 703, 704].

Еще одно ограничение на справедливость этого закона возникает в том случае, когда изображения сравниваемых по цвету половинок поля выходят за пределы области сетчатки, в которой отсутствуют палочки (области желтого пятна), т. е. когда их угловые размеры превышают 2°. В этом случае уменьшение яркости двух половинок поля в одно и то же число раз может нарушить цветовое равенство: в цветовосприятие эффективно вмешивается палочковый механизм зрения и изменяет нашу оценку равенства цветов [381, 634, 661].

66 ГЛАВА 1

Законы Грассмана. В широком диапазоне условий наблюдения, в котором соблюдается закон постоянства зрительного уравнивания цветов, информация, которую можно выразить количественно, получая ее из экспериментов 'по смешению трех цветовых стимулов, была сведена Грассманом [196] в первые два закона.

1. Глаз может регистрировать лишь три вида различий (вариаций) цвета (выражаемых, например, различием цветового тона, яркости и насыщенности).

2. Если в смеси трех цветовых стимулов один из них непрерывно изменяется (в то время как два других остаются неизменными), цвет смеси также изменяется непрерывно.

Грассман пошел дальше этих утверждений, сформулировав самый общий закон, подтверждающийся, как и первые два, экспериментально.

3. Смешение стимулов одного и того же цвета (т. е. одинакового цветового тона, одинаковой яркости и одинаковой насыщенности) дает идентичные по цвету результаты независимо от спектрального состава излучений, порождающих эти стимулы. Вся современная колориметрия основана на этом принципе. Он означает, что мы можем оперировать со стимулами, учитывая исключительно их цвет и не рассматривая их спектрального состава. Третий закон Грассмана влечет за собой следующие важные выводы.

а) Два стимула одного и того же цвета, порознь смешанные с двумя другими стимулами, цвета которых также совпадают, дают смеси одинакового цвета. Другими словами, если стимул а равен по цвету стимулу Ь, а стимул с – стимулу d, то цвет смеси (а + с) равен по цвету смеси (b + d). Это правило представляет собой эквивалент арифметической аксиомы: если равные величины складываются с равными, то и результаты сложений равны.

б) Если стимулы одного и того же цвета вычитаются из смесей одинакового цвета, то остающиеся после вычитания цвета одинаковы. Иначе говоря, если стимул а равен по цвету стимулу Ъ, а смесь стимула с уравнена по цвету со смесью d, то после вычитания а из смеси с цвет остатка будет тот же, что и после вычитания стимула Ъ из смеси d. Это правило также имеет эквивалент арифметической аксиомы: когда равные величины вычитаются из равных, результаты вычитаний равны между собой.

в) Если одна единица какого-либо стимула имеет тот же цвет, что и одна единица другого стимула, то цвет любого числа единиц (или любой доли единицы) первого стимула одинаков с цветом такого же числа единиц (или такой же доли единицы) второго. В другой формулировке это можно выразить следующим образом: увеличение или уменьшение в одно и то же произвольное число раз потоков излучения, характеризующих величину двух стимулов одинакового цвета, но не нарушающего спектральных распределений этих потоков, не нарушает и цветового равенства, какими

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 67

бы ни были спектральные распределения исходных стимулов. И для этого правила есть арифметический эквивалент: если одинаковые величины умножаются (или делятся) на одно и то же число, результаты всегда одинаковы.

Следствия а), б) и в) иногда называют законами линейности при уравнивании цветов. В частности, следствия а) и б) утверждают, что при таком уравнивании имеет место аддитивность, а следствие в) выражает свойство пропорциональности.

Устройство, схематически изображенное на рис. 1.12, указывает на существование непосредственного, практического метода измерения цвета. Для любого цвета, входящего в цветовой охват системы трех стимулов, количества трех стимулов, необходимых для его воспроизведения, могут служить мерой этого цвета. Такие количества называют координатами данного цвета, а само устройство, показанное на рис. 1.12, является по существу простейшим трехмерным колориметром.

Три стимула (красный, зеленый и синий), создаваемые тремя потоками излучения, носят названия инструментальных стимулов, опорных стимулов или основных цветов. Все перечисленные стимулы представляют собой, разумеется, радиометрические величины и как таковые могут быть выражены в радиометрических единицах (Вт). Иногда более удобным оказывается рассматривать стимулы как фотометрические величины и выражать их через фотометрические единицы (например, кд-м-2). Иногда удобным является выражение стимулов в произвольных психофизических терминах, таких, как отсчеты по шкалам красного, зеленого и синего цветов, отградуированных так, чтобы их смешение в одинаковых количествах давало стимул, воспринимаемый как ахроматический (нейтральный), например как дневной свет. В табл. А1 Приложения приведены основные радиометрические и фотометрические понятия и единицы.

Если бы мы захотели использовать визуальный колориметр, показанный на рис. 1.12, для испытания предложенных изготовителю радиоприемников образцов пластмассы глубокого красного цвета и коричневато-красного, обусловленного красителем XG-12S, мы смогли бы легко сделать это, поместив сначала первый, а затем второй образец в одно из двух полей сравнивания, освещенное лампой накаливания, и найдя количества красного, зеленого и синего основных цветов, необходимые для уравнивания этих полей в первом и во втором случаях. Мы обнаружим, что наборы координат цветов двух образцов несколько отличаются друг от друга. Различные наборы цветовых координат характеризуют образцы, когда они освещены лампой накаливания.

Описывая аддитивное смешение цветов и законы, связанные со зрительным уравниванием по цвету, мы достаточно вольно обращались с названиями цветов, таких, как красный, зеленый, синий,

68 ГЛАВА 1

нейтральный и т. п., основываясь на своем субъективном опыте восприятия при выполнении операций уравнивания по цвету. Такая практика совершенно обычна и очень полезна для начинающих, когда им приходится знакомиться с понятием цветовых стимулов и проделывать самостоятельно действия по уравниванию цветов. Однако необходимо снова подчеркнуть, что наш опыт восприятия цвета может быть подвергнут радикальным изменениям, когда в экспериментах по смешению цветов изменяются условия наблюдения. Тем не менее зрительно воспринимаемое равенство двух цветов, т. е. цветовое уравнивание двух стимулов различного спектрального состава, остается в сущности неизменным при подобных изменениях. Именно зрительно воспринимаемое равенство цветов, а также законы, которыми оно определяется, интересуют нас в первую очередь; характеристика стимулов в терминах нашего субъективного восприятия (цветовой тон, насыщенность и светлота), или в иных терминах – на данной стадии изучения основ науки о цвете не является существенной.

Переход от цветовых координат, которые определяют цвет смеси основных цветов в рассматриваемом выше эксперименте, к параметрам, определяющим цветовой тон, насыщенность и яркость, которые характеризуют наше субъективное цветовое восприятие цветового стимула, является сложным, и он тесно связан с условиями наблюдения, преобладающими во время эксперимента. На первой стадии изложения, когда мы используем такие наименования цветов, как красный, зеленый, синий и другие, нам необходимо ясно осознавать приблизительность этих наименований, которые могут иметь определенный смысл только в случае, если мы считаем, что на протяжении всего изложения условия наблюдения неизменны. Например, мы полагаем, что поверхность, окружающая рассматриваемые цветовые детали, создает при ярком дневном освещении стимул, близкий к тем стимулам, которые мы наблюдаем на полях сравнения при цветовых измерениях.

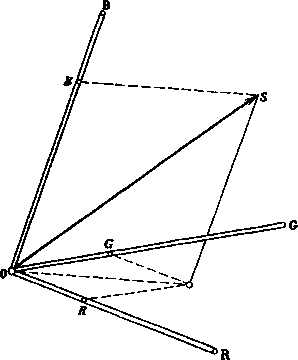

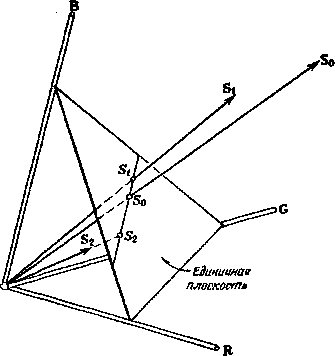

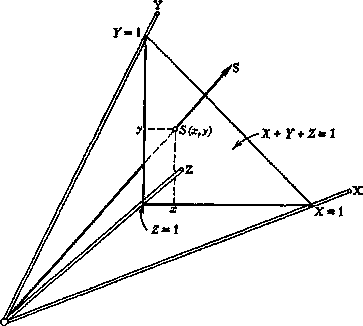

Трехкоординатное цветовое пространство. Законы цветового уравнивания, получаемые при аддитивном смешении световых потоков (цветовых стимулов) в том виде, как они сформулированы в законах Грассмана и следствиях из них, можно выразить простыми алгебраическими уравнениями и геометрически проиллюстрировать в трехмерном пространстве, называемом также трех-координатным цветовым пространством. В этом пространстве каждый цвет, заданный тремя цветовыми координатами, представляется вектором. На рис. 1.13 в наклонной проекции изображена простая геометрическая интерпретация трехкоординатного цветового пространства. Три основных цвета, красный (R), зеленый (G), синий (II), изображенные в виде прямых линий, расположенных под Некоторыми углами, являются осями системы координат. Если

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 69

R, G, В есть цветовые координаты цвета S по отношению к выбранным основным цветам К, О, В, то цвет S есть вектор с проекциями R, G, В на соответствующие координатные оси. Взаимные расположения трех осей основных цветов задаются более или менее произвольно. Эти оси в любом случае, как и оси любой косоугольной декартовой системы координат, единственным возможным образом описывают трехмерное пространство при условии, что

Рис. 1.13. Геометрическая интерпретация трехкоординатного цветового пространства.

К, GiB представляют собой красный, зеленый и синий основные цвета соответственно. Цвет S представлен вектором в векторном пространстве R, G, В. Цветовые координаты R, G, В являются проекциями вектора S на координатные оси R, G, В.

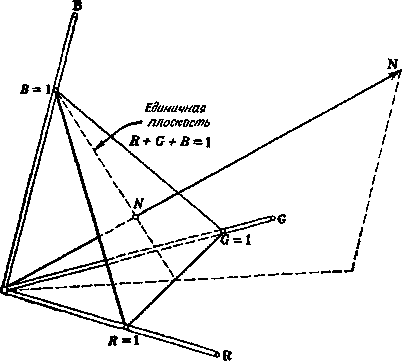

они исходят из одного центра (О) и не лежат в одной плоскости; это соответствует тому, что ни один из основных цветов не может быть получен какой-либо смесью (линейной комбинацией) двух других основных цветов. Масштабы на трех осях, т. е. единичные количества трех основных цветов, тоже можно выбрать произвольным образом, и только практические соображения побуждают нас сделать тот или иной целесообразный выбор. Один из целесообразных выборов масштабов основан на том, что равные количества К, G, В создают ахроматический цвет, соответствующий вектору (Ж), который пересекает единичную плоскость R + + G -f В = 1 в центральной точке N. Такой выбор масштаба проиллюстрирован рис. 1.14. В устройстве для уравнивания цветов,

70

в котором поля сравнения окружены поверхностью, на которой создается стимул типа дневного света, цвет этой поверхности принимается за ахроматический цвет вектора N. В этом конкретном случае, когда оба поля сравнения и окружающее их поле уравнены

Рис. 1.14. Единичная плоскость и нейтральный цвет N в трехкоординатном цветовом пространстве, определенном выбором масштабов на осях R, G, В.

по цвету, цвета будут восприниматься как нейтральные ахроматические, или как белые (того или иного оттенка).

Алгебраическое выражение равенства между цветом S и соответствующим образом подобранной смесью трех основных цветов R, G, В наиболее удобно записать в векторной форме:

8(Д, G, B) = RR + GG + BB. (1.2)

Если цвет Sx с координатами Д1? Gv Вг смешивается со вторым цветом S2 с координатами R2, G2, В2, то образуется новый цвет S0, координаты которого мы обозначим через R0, G0, B0. В соответствии с уравнением (1.2) получаем

S0(R0, G0,B0) = Si(Rl,Gl,Bl) + S2(R2,G2,B2), (1.3)

или в более наглядной форме

S0 (Д0, G0, B0) = (RiR + G1G + BiB) +

+ (R2R + G2G + B2B) =

= (Ri + R^R + (Gl + G1)G + (B1 + Bt)B. (1.4)

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

71

Из этого следует, что координаты цвета смеси двух цветов представляют собой просто суммы соответствующих координат двух смешиваемых (или, как часто говорят, складываемых) цветов:

В0= Ri + B2,

G^Gt + Gt, (1.5)

Bo^Bt + B,.

Можно легко увидеть, что это правило верно и для смеси более чем двух цветов, и мы можем записать уравнения общего вида в форме

![]()

![]()

(1.6)

![]()

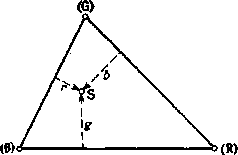

В нашей модели векторного пространства смешивание цветов соответствует сложению векторов. Сложение двух векторов S0 = = Sx + S2 показано на рис. 1.15. На нем представлена единичная плоскость и на ней точки трех ее пересечений Sl7 S% и S0 с тремя цветовыми векторами S1? Sa и S0. Поскольку S1? S2 и S0 лежат в одной плоскости, три точки Sv S2 и S0 попадают на одну прямую – линию пересечения плоскости векторов (S1; S2, S0) с единичной плоскостью.

Единичная плоскость представляет для нас особый интерес. Важно отметить, что любой цветовой вектор S, или по крайней мере его продолжение, пересекает единичную плоскость в точке S. Эта точка пересечения S однозначно соответствует вектору S; поэтому ее можно использовать для определения вектора S во всех отношениях, кроме его длины, т. е. абсолютной величины. Мы называем S точкой цветности цвета S, или просто цветностью S. Участок единичной плоскости, заключенный внутри цветового охвата данной системы цветовых координат, обычно называют графиком цветности (или диаграммой цветности, или цветовым треугольником).

Термин «цветность» предполагает корреляцию с чувственно-воспринимаемой величиной, раньше называвшейся нами ощущение цветности (она объединяет цветовой тон и насыщенность), которая всегда связана с данным стимулом, воспринятым при определенных условиях наблюдения. Как указывалось выше, такая корреляция может иметь смысл только в том случае, когда условия наблюдения заданы и неизменны. Только тогда мы имеем

72 ГЛАВА 1

право предполагать, что точка цветности S, расположенная вблизи центральной точки N графика цветности, характеризует стимул, который будет восприниматься как почти ахроматический. И только в этом случае точки цветности, расположенные вблизи углов графика цветности, можно считать соответствующими стимулам, порождающим в восприятии насыщенные красный, зеленый и синий цвета. Однако указанную связь между цветностью и ощущением

Рис. 1.15. Аддитивное смешение цветов Sx и S2 дает цвет S0. Геометрически S0 представляет собой сумму векторов Sj и S2. Все три вектора лежат в плоскости, которая пересекает единичную плоскость трехкоординатного цветового пространства по прямой линии Si, S0, S2. Точки S0, Si, S2 называются точками цветности цветов So, Si, S2 соответственно. Единичная плоскость носит название графика (или диаграммы) цветности.

цветности ни в коей мере нельзя рассматривать как простую. Решение задачи по определению ощущения цветности даже для одного стимула по его известной цветности связано со значительными трудностями.

Чтобы установить положение точки S на графике цветности (и тем самым определить цветность вектора S), мы вводим координаты цветности г, g, Ъ (рис. 1.16). Приизучении рис. 1.14 и 1.15 становится очевидным, что углы треугольника, изображенного на рис. 1.16, представляют собой пересечения осей основных цветов с единичной плоскостью. Они образуют систему отсчета на графике цветности, а их координаты цветности г, g, b задаются координатами (1, 0, 0), (0, 1, 0) и (0, 0, 1) для красного (В), зеленого (G) и синего (В) цветов соответственно. Координаты г,

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 73

g, Ъ произвольной точки S определяются как кратчайшие расстояния от S до трех сторон треугольника (G) (В), (В) (R) и (R) (G). Форма треугольника зависит от первоначально выбранной ориентации осей трех основных цветов в трехмерном пространстве. Мы сказали, что этот выбор может быть произвольным и, следовательно, треугольник любой формы может служить графиком цвет-

Рис. 1.16. График цветности (единичная плоскость) трехкоординатного цветового пространства.

Углы треугольника представляют собой точки цветностей (Я), (G), (В) основных цветов R, G, В, a S является точкой цветности цвета S с координатами цветности г, g, Ъ.

ности. У равностороннего треугольника есть преимущество симметричности по отношению ко всем трем основным цветам. Прямоугольный треугольник, используемый в настоящее время в качестве диаграммы цветности, имеет то преимущество, что его легко. изобразить на обычной бумаге-миллиметровке.

Можно показать, что координаты цветности г, g, Ъ цвета S связаны с координатами этого цвета R, G, В следующими простыми соотношениями:

______R

B+G^B' откуда следует, что

r + g + b=i. (1.8)

Линейная зависимость между тремя координатами цветности, выраженная в уравнении (1.8), показывает, что для однозначного определения положения точки S на графике цветности необходимо и достаточно только двух координат (например, г и g); третья координата (&) всегда может быть найдена простым сложением первых двух и вычитанием полученной суммы из единицы.

74

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

75

Отрицательные координаты цвета – промежуточное звено в изложении. Определение цвета с помощью метода цветовых координат привело к возникновению нескольких полезных понятий, которые инженеры, физики, физиологи и психологи часто считали загадочными и головоломными. Одна из таких загадок заключается в появлении отрицательных чисел при определении цвета упомянутым методом. Если стимул, который при данных условиях наблюдения может восприниматься как бледный сине-зеленоватый, определяется цветовыми координатами R = 3, G = = 4, В = 4, мы легко можем понять, что это означает: для воспроизведения этого конкретного цвета нужно взять 3 единицы красного основного цвета, сложить (смешать) с ними 4 единицы зеленого основного цвета и добавить к полученной смеси 4 единицы синего основного цвета. Однако, если цветовые координаты насыщенного голубого цвета оказываются равными R = –3, G = 4, В = 4, это, по всей видимости, означает, что для воспроизведения такого цвета требуется сложить 4 единицы синего основного цвета и 4 единицы зеленого основного цвета, после чего из полученной смеси отнять три единицы красного основного цвета. Обычно при таком подходе возникает вопрос: «Как можно вычесть три единицы красного основного цвета из смеси, в которой его вообще нет?».

С отрицательными значениями цветовых координат неизбежно приходится сталкиваться в цветной фотографии и полиграфии, а также в цветном телевидении. Любой цвет, входящий в цветовой охват конкретных основных цветов системы (например, красного, зеленого и синего), может быть определен как сумма (смесь) положительных количеств основных цветов. Цветовой охват ограничен в пространственной интерпретации тремя плоскостями (R = О, G = 0 и В = 0), которые пересекаются с единичной плоскостью ло прямым, образующим три стороны треугольника, показанного на рис. 1.15. Любой цвет S (R, G, В) входит в этот охват, если точка его цветности S (г, g, Ъ) расположена внутри цветового треугольника на единичной плоскости. Одна или две координаты цвета (и, следовательно, одна или две координаты цветности) становятся отрицательными, как только цвет S выходит за пределы цветового охвата системы. На рис. 1.17 изображены цвет S1; заключенный внутри цветового охвата системы, и цвет S2, находящийся вне его. Для определения цветов, выходящих за пределы цветового охвата системы, необходимо использовать отрицательные значения цветовых координат. Например, в случае показанного на рис. 1.17 цвета S2 значение координаты G отрицательно.

Такие цвета могут быть определены экспериментально, путем визуального уравнивания. Если цвет S имеет цветовые координаты R = –3, G = 4, 5 = 4, нам следует просто сложить (смешать) три единицы красного основного цвета R с этим исследуемым цве-

том S, а не добавлять R к смеси двух других основных цветов G и В. Мы найдем, что сумма S-J-3R уравнивает сочетание 4G + 4B, т. е.

S-f-3R = 4G + 4B. (1.9)

Согласно следствию б) из законов Грассмана, которое эквивалентно арифметической аксиоме: если равные величины вычитаются из

Рис. 1.17. Цветовой охват, получаемый смешением красного (R), зеленого (G) и синего (В) основных цветов.

S, является примером вдета, входящего в этот охват, a S, – примером цвета, выходящего за пределы цветового охвата системы.

равных, то и результаты вычитаний равны, мы можем записать S=-3R + 4G + 4B (1.10)

и идентифицировать величины (–3, 4, 4) с соответствующими цветовыми координатами R, G, В цвета S.

Преобразование основных цветов. Не существует двух в точности одинаковых трехцветных колориметров. Некоторые из них изготовляются разными преднамеренно; другие, предназначенные для работы в одной и той же цветовой координатной системе (с одинаковыми наборами трех основных цветов), все же могут давать при их эксплуатации систематически различающиеся результаты, Совершенно естественным поэтому является желание срав-

7G

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

77

нить результаты, получаемые при цветовых измерениях с помощью одного трехцветного колориметра, с результатами, получаемыми при работе с другими. На основании третьего закона Грассмана, утверждающего, что цвета стимулов в их смесях можно рассматривать совершенно независимо от их спектрального состава, можно выписать формулы, показывающие, как' рассчитать цветовые координаты любого цвета, которые мы получим при его измерении на одном трехцветном колориметре, по координатам того же самого цвета, определенным с помощью любого другого трехцветного колориметра с известными основными цветами.

Если установлено, что координаты какого-либо цвета в системе первой триады основных цветов равны R, G, В, то координаты того же цвета X, У, Z в системе второй триады основных цветов будут определяться соотношениями

X = XrR + XgG + XbB,

Y = YTR + YgG + YbB, (1.11)

Z = ZrR + ZgG + ZbB,

где Xr, YT, Zr – количества основных цветов второй триады, сумма которых уравнивает цвет (R = 1, G = О, В – 0), Xg, Yg, Zg – количества тех же цветов, сумма которых уравнивает цвет (R = 0, G = 1, В = 0), и, наконец, Хъ, Yb, Zb – их количества, уравнивающие в сумме цвет (R = 0, G = 0, 5 = 1). Можно увидеть, что выписанные уравнения преобразования справедливы для любого из этих трех цветов. Действительно, взяв первый основной цвет (R = 1, G = 0, В – 0) и приравнивая нулю В и G в уравнениях (1.11), a R положив равным 1, мы получим X = Хг, Y = Yr, Z = Zr, как и предусматривалось условием. Значения цветовых координат Хг, Хе, . . ., Zb, присутствующие в уравнениях (1.11), называются коэффициентами преобразования системы цветовых координат. Расположенные в виде таблицы чисел, насчитывающей три строки и три столбца, они образуют матрицу преобразования системы цветовых координат. Как только задается матрица преобразования, так однозначным образом определяется и соотношение между двумя наборами основных цветов (X, Y, Z) и (R, G, В). Система уравнений (1.11) является естественным следствием того положения, что можно взять любую сумму стимулов и рассматривать ее как отдельный стимул. Она справедлива для аддитивного смешения (сложения) любой составляющей с двумя любыми другими составляющими при условии, что можно взять сумму составляющих смеси и затем обращаться с этой суммой так, как если бы она была отдельной составляющей в другой системе. Иными словами, она представляет собой закон сложения любых трех составляющих, выраженный в терминах двух различных наборов основных цветов.

Уравнения обратного преобразования для трехкомпонентных смесей находятся решением системы уравнений (1.11) относительно R, G, В. Мы получаем

YgZb – YbZg XbZg – XgZb it =-------д-------Х+-------д------- i +

XgYb – XhYg

+------д------z'

С -– ^Ъ^г – YrZb у | XrZb– XbZr у

+ ------д------Л

(1.12)

В=-

YTZg – YgZr XgZr – XrZg

-----д------х+------д–-

XTYg–XgYr

Л-----------А-------- Л.

Y +

где А называется определителем исходной матрицы преобразования и записывается как

А = Xr (YgZb - YbZg) + Xg (YbZr - YrZb) -\-Xb(YrZg – YgZr).

(1.13)

Матрица преобразования, определяемая системой уравнений (1.12), называется обратной по отношению к исходной матрице системы (1.11). Вид уравнений (1.12) более сложен, так как в них должно учитываться то обстоятельство, что вторая система цветовых координат может иметь три новых основных цвета, каждый из которых является трехкомпонентной смесью первого набора основных цветов. Уравнения (1.12) полезны как отправной пункт для проектирования цветовоспроизводящих элементов устройств, в которых должны вырабатываться три отдельных изображения каких-либо объектов с тем, чтобы последующее сложение трех изображений давало цветную репродукцию этих объектов. Именно на этом принципе основаны некоторые системы цветной фотографии и цветного телевидения. Но о них мы будем говорить позднее.

Остается выписать уравнения преобразования для координат цветности. Очевидно, что переход от цветовых координат R, G, В к цветовым координатам X, Y, Z с использованием (1.11) будет сопровождаться переходом от координат цветности г, g, Ъ к координатам цветности х, у, z. Новые координаты цветности х, у, z связаны с X, Y, Z уравнениями, аналогичными (1.7): х = XI(X + + Y + Z), у = Y/(X + Y + Z), z = Z/(X + Y + Z). Эти уравнения вместе с (1.11) и (1.7) приводят к следующим уравнениям пре-

78 ГЛАВА 1

образования координат цветности:

______________Xrr+Xgg+Xbb_____________

Х - (Xr+Yr+Zr) r+(Xg+Yg+Zg) g+(Xb+Yb+Zb) Ъ '

_______________Yrr+Ygg+Ybb____________

У (Xr+Yr+Zr)r+(Xg+Yg+Zg)g+(Xb-+Yb+Zb)b> (1Л4>

____________ZTr+Zgg+Zbb_____________

Z ~ (Xr+YT+ZT) r+(Xg+Yg+Zg) g+(Xb+Yb+Zb) b •

Соотношения r-\-g-\-b = l (1.8) и x-\-y-\-z = l дают возможность исключить Ъ из (1.14) и игнорировать уравнение для z. Сделав зто, мы можем записать

_____________(Xr-Xb)r+(Xg-Xb)g+Xb___________

Х - [(Xr~Xb)+(Yr-Yb)+(Zr~Zb)\ r+[(Xg-Xb)+(Yg-Yb)+ +(Zg-Zb)]g+[Xb+Yb+Zb),

(1.15)

_________(Yr-Yb)r+(Yg-Yb)g+Yb

У - [(Xr-Xb)+(Yr-Yb)+(Zr-Zb)} r+[(Xg-Xb)+ +{Yb-Yb)+(Zg-Zb)] g+[Xb+Yb+Zb).

Уравнения (1.15) можно выразить в обобщенном виде:

__ anr+ai2g+ai3

a3ir+a32g+aS3 '

(1.16)

а21Г+а22£+а23

а31Г+а32£+азз ' где коэффициенты aik (i, к = 1, 2, 3) представляют собой символические обозначения соответствующих коэффициентов в (1.15), например а12 = Xg – Хь. Отметим, что знаменатель в уравнениях для х та у одинаков. Это является характерной чертой всех подобных преобразований, которые известны под общим наименованием проективных преобразований плоскости (в нашем случае – плоскости графика цветности).

Итак, мы убедились, что линейному (или аффинному) преобразованию трехмерного цветового пространства соответствует проективное преобразование графика цветности. Справедливо также и обратное утверждение: проективному преобразованию графика цветности соответствует аффинное преобразование трехмерного цветового пространства. Эти два типа преобразований весьма существенно отличаются один от другого типом искажений пространства или плоскости, соответственно с которыми может быть связано их существование. При проективном преобразовании (1.16) существует возможность обращения точек с конечными координатами (г, Ъ) в точки (х, у), расположенные на бесконечности, и наоборот. За счет этого мы можем, производя простые операции,

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 79

внести очень большие искажения в какой-либо данный график цветности. Из (1.16) легко видно, что за зто свойство проективных преобразований ответствен знаменатель я31г + аз2# + азз = D, который при D = 0 является уравнением прямой линии в плоскости (г, g). Соответствующая ей линия в плоскости (х, у) должна находиться в бесконечности (это явно следует из условия D = 0). Рассмотренное свойство проективных преобразований не присуще аффинным преобразованиям (1.11), поскольку в их выражении отсутствуют величины, записываемые в виде отношения. Точки, расположенные на бесконечности, на ней же и остаются независимо от того, какие мы выберем коэффициенты преобразования; соответственно точки, лежащие в конечных (финитных) областях пространства, после преобразования всегда будут расположены в таких же областях. Однако имеется свойство, общее для аффинных и проективных преобразований: при любом из них прямые линии переходят в прямые линии.

При изучении проективных преобразований были установлены многочисленные геометрические свойства графиков цветности [716]. Многие из этих геометрических свойств имеют непосредственное отношение к психофизическому понятию цвета и зачастую помогают уяснению его смысла. Примером может служить, часто кажущаяся озадачивающей интерпретация понятия точки цветности, выходящей за пределы цветового охвата, ограниченного сторонами цветового треугольника (рис. 1.15). С помощью проективных преобразований можно легко показать, что подобное расположение точки цветности не имеет никакого психофизического значения, пока речь идет о реальных цветах. Можно подобрать такие преобразования, которые превращают «внутренние» цветности во «внешние», и наоборот. Можно определить условия, позволяющие заранее выяснять, сохранит ли данное проективное преобразование все «внутренние» точки в пределах цветового треугольника [712].

В следующей главе этой книги (см. раздел о равноконтрастных графиках цветности) мы познакомимся с проективными преобразованиями, специально подбираемыми так, чтобы построить графики цветности, на которых кратчайшее расстояние между двумя точками было бы прямо пропорционально воспринимаемому различию в ощущении цветности с постоянным коэффициентом пропорциональности, независимо от расположения точек на графике.

Функции сложения цветов. В изложении проблемы зрительного цветового уравнивания мы подошли к этапу, на котором можем провести специальный эксперимент по такому уравниванию. Как мы увидим позднее, результаты этого эксперимента представляют собой психофизические данные, которые могут служить основой для построения теорий цветового зрения и создания практиче-

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

81

ского метода измерения цвета. Цель нашего специального экспее римента заключается в определении функций сложения цветов для наблюдателя с нормальным цветовым зрением.

Мы опять прибегнем к помощи визуального колориметра, показанного на рис. 1.12. Однако на этот раз для нас удобнее будет использовать в этом колориметре монохроматические (спектральные) цветовые стимулы. Монохроматический стимул представляет еобой поток излучения в очень узком интервале ЛЯ видимого диапазона; центр интервала (центральную длину волны) обозначим просто Я. Типичная ширина подобного интервала ЛЯ равна 5 нм; при этом, разумеется, нас интересуют все такие интервалы, которые, будучи взятыми вместе, образуют непрерывный спектр в видимом диапазоне длин волн излучения – примерно от 380 до 770 нм. Обычно монохроматический стимул именуют просто стимулом длины волны X, подразумевая, конечно, что эта длина волны является центральной в узком интервале длин волн ЛЯ,, взятом в пределах указанного непрерывного спектра.

С помощью монохроматора мы получаем стимул длины волны X. Монохроматор представляет собой оптическое устройство, разлагающее поток излучения (например, испускаемый лампой накаливания) в его спектр и дающее нам возможность выделить из этого спектра любой нужный нам узкий участок, излучение которого пропускается выходной щелью монохроматора, образуя необходимый нам цветовой стимул длины волны X. Величина стимула измеряется, например, его энергетической яркостью, т. е. величиной потока излучения, испускаемого единицей площади (в нашем случае – площади выходной щели) в единицу телесного угла и в расчете на единичный интервал длин волн (Вт-см-2-•ср_1-нм_1). Эта величина регулируется оптическим аттенюатором (ослабителем), помещенным у выходной щели монохроматора. Простым и эффективным оптическим аттенюатором является клинообразный нейтральный светофильтр с высоким коэффициентом пропускания на его тонком конце, непрерывно уменьшающимся при перемещении к толстому концу, где его значение мало. Передвигая клин вдоль выходной щели, мы меняем значение энергетической яркости стимула, уменьшая или увеличивая его. Надлежащая калибровка этого так называемого фотометрического клина позволяет нам количественно точно оценивать ослабление исходного потока излучения из щели.

Для нашего визуального колориметра нам нужно четыре монохроматора: три – для получения трех основных стимулов системы цветовых координат и один – для создания испытательного стимула (тест-стимула). Монохроматоры устанавливаются вместо источников света, показанных на рис. 1.12; однако предусматривается возможность перемещения их поодиночке с одной стороны цветового поля сравнения на другую. Нам сразу же станет

ясна необходимость этого конструктивного новшества, поскольку цвет монохроматического тест-стимула часто должен быть лишен насыщенности перед цветовым уравниванием двух половинок поля. Такое состояние тест-стимула достигается добавлением к нему соответствующего стимула одного из основных цветов, с тем чтобы мы могли уравнять цвет получившейся смеси цветом подходящей смеси двух оставшихся основных стимулов. Как было показано раньше, подобный перевод одной из цветовых координат с одного поля сравнения на другое делает эту координату отрицательной.

После этих конструктивных изменений мы готовы к проведению запланированного эксперимента по уравниванию цветов. Основные стимулы устанавливаются монохроматическими излучениями с длинами волн Яд = 700,0 нм для красного цвета (R), XG = = 546,1 нм для зеленого (G) и Хв = 435,8 нм для синего (В). Единицы основных цветов выбираются так, что их энергетические яркости относятся между собой примерно как LR : LG : LB = =72,1 : 1,4 : 1,0. Этот выбор производится на основе вспомогательного эксперимента, при котором цвет смеси единичных количеств основных цветов уравнивается с цветом равноэнергетического стимула. Равноэнергетический стимул можно представить себе как аддитивную смесь всех монохроматических стимулов, составляющих непрерывный спектр от 380 до 770 нм, в котором каждый стимул имеет одну и ту же энергетическую яркость L0xAX.

Набор стимулов с длиной волны Я, составляющих при сложении равноэнергетический спектр, служит также тест-стимулом, и мы просмотрим эти стимулы один за другим, от X = 380 нм до X = 770 нм с интервалами ЛЯ = 5 нм. Общее число тест-стимулов равной энергетической яркости, каждый из которых испускается одним из четырех монохроматоров, составляет 79.

Производя реальное уравнивание цветов, мы вскоре обнаружим, что нет никакой необходимости поддерживать каждый тест-стимул на постоянной энергетической яркости. Например, окажется желательным повысить энергетическую яркость вблизи концов видимого спектра, чтобы обеспечить более разумную величину стимула при функционировании только дневного зрения, т. е. зрения, обусловленного механизмом работы колбочек в сетчатке. Если мы знаем энергетическую яркость тест-стимула при цветовом уравнивании, то мы легко можем рассчитать количества первичных цветов, которые будут уравнивать тест-стимул той же длины волны, но другой энергетической яркости. Чтобы сделать это, достаточно вспомнить следствие в) из законов Грасс мана. Пусть Ь^АХ – энергетическая яркость тест-стимула при уже совершенном цветовом уравнивании, a LQ\AX – энергетическая яркость, при которой такого уравнивания еще необходимо достичь. Тогда количества основных цветов R (Я), G (Я), В (Я),

82

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

83

т. е. цветовые координаты в первом случае, должны быть умножены на частное Ьй^Ык1Ь%,Ык. В результате мы получим новые

Таблица 1.2

Функции сложения цветов r(>,), g (X,), 6 (Я), средние

для наблюдателей с нормальным цветовым зрением,

рассматривавших круглое поле с угловым размером в 2°.

Энергетические яркости монохроматических основных цветов

R (700,0 нм), G (546,1 нм), В (435,8 нм) относятся

приблизительно как LR : LG : LB = 72,1 : 1,4 : 1,0 [101].

Тест- стилгул постоянной знврввтичес/еой яркости на длине

Функции сложения цветов (.ординаты кривых сложения, или удельные координаты)

Волны \(нм) |

г(\) |

*(М |

ЦК) |

380 |

0.00003 |

-0.00001 |

0.00117 |

400 |

0.00030 |

-0.00014 |

0.01214 |

420 |

0.00211 |

-0.00110 |

0.11541 |

440 |

-0.00261 |

0.00149 |

0.31228 |

460 |

-0.02608 |

0.01485 |

0.29821 |

480 |

-0.04939 |

0.03914 |

0.14494 |

500 |

-0.07173 |

0.08536 |

0.04776 |

•520 |

-0.09264 |

0.17468 |

0.01221 |

540 |

-0.03152 |

0.21466 |

0.00146 |

560 |

0.09060 |

0.19702 |

-0.00130 |

580 |

0.24526 |

0.13610 |

-0.00108 |

600 |

0.34429 |

0.06246 |

-0.00049 |

620 |

0.29708 |

0.01828 |

-0.00015 |

640 |

0.15968 |

0.00334 |

-0.00003 |

660 |

0.05932 |

0.00037 |

0.00000 |

680 |

0.01687 |

о.ооооз |

0.00000 |

700 |

0.00410 |

0.00000 |

0.00000 |

720 |

0.00105 |

0.00000 |

0.00000 |

740 |

0.00025 |

0.00000 |

0.00000 |

760 |

0.00006 |

0.00000 |

0.00000 |

цветовые координаты г (К), g (Я), Ъ (Я), которые и будут координатами стимулов длины волны Я постоянной энергетической яркости L0xAX.

Наконец, подчеркнем еще раз, что наблюдатель следит за двумя полями сравнения той формы, которая изображена на рис. 1.12. В глазу наблюдателя угловые размеры двух полей срав-

нения составляют 2°. Эта величина является максимальной при использовании для оценки цвета только области желтого пятна. Как указывалось раньше, цвет области, окружающей поля сравнения, не сказывается на результатах уравнивания этих полей, и мы можем эту область оставить темной.

Типичные, хотя и весьма сжатые, данные по цветовому уравниванию при условиях, оговоренных выше и связанных с использованием трех фиксированных основных цветовых стимулов R (700,0 нм), G (546,1 нм) и В (435,8 нм), приведены в табл. 1.2.

В каждой строке табл. 1.2 для тест-стимула длины волны Я приведены измеренные координаты цвета г (Я), g (Я), Ъ (Я). Отметим, что во'многих случаях одна из координат цвета отрицательна, а это указывает на то, что цветовое уравнивание фактически достигается использованием одного из основных цветов для уменьшения насыщенности цвета тест-стимула. В других случаях одна или две координаты цвета могут равняться нулю, что указывает на возможность цветового уравнивания с использованием двух или одного основного цвета соответственно.

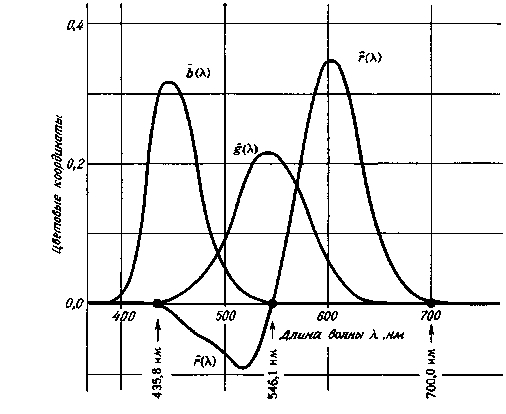

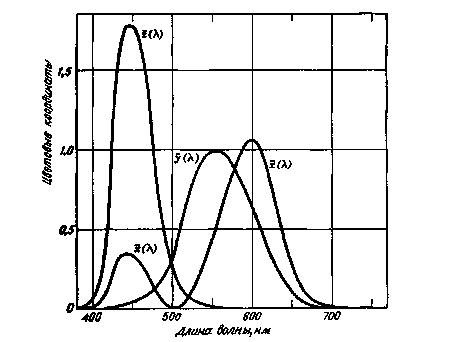

Удельные координаты г (Я), g (Я), Ъ (Я) монохроматических (спектральных) стимулов различных длин волн, но одной и той же энергетической яркости, взятые в совокупности, образуют, как их принято называть, функции сложения (или смешения) цветов по отношению к данным основным цветам R, С*, В. На рис. 1.18 приведены эти функции, вычерченные в виде кривых по значениям, сведенным в табл. 1.2. Длины волн Я тест-стимулов и основных цветов отложены по оси абсцисс, а цветовые координаты (при одной и той же энергетической яркости) тест-стимулов – по оси ординат. Как и следовало ожидать, эти функции являются непрерывными и, более того, достаточно гладконепрерывными. У них есть положительные и отрицательные участки, переходы между которыми совершаются при значениях длин волн, соответствующих основным цветам.

Конкретные экспериментальные данные, приведенные выше, включают результаты, полученные Гилдом [205] и Райтом [702]. С помощью линейного преобразования они вывели функции сложения цветов х (К), у (Я), z (Я) для стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г.

В то время как функции сложения цветов г (Я), g (Я), b (Я) относятся к реальным основным цветам (R при 700,0 нм, G – 546,1, В – 435,8 нм), функции сложения цветов х (Я), у (Я), z (Я) относятся к нереальным основным цветам X, Y, Z, т. е. физически не существующим. Нереальные основные цвета были выбраны так, чтобы облегчить колориметрические расчеты, связанные с функциями сложения цветов. Мы отмечали на рис. 1.18 и в табл. 1.2, что г (Я), g (Я), b (Я) обладают как положительными, так

6*

и отрицательными значениями, которые доставляют некоторые неудобства при численных колориметрических расчетах и преобразованиях, с использованием функций сложения цветов.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

85

Рис. 1.18. Цветовые координаты г (Я), g (Я), Ъ (Я) спектрально чистых стимулов различной длины волны, но одинаковой энергетической яркости (при использовании в качестве основных цветов спектральных стимулов: R с длиной волны 700,0 нм, G – 546,1 и В – 435,8 нм). Единичные значения основных цветов выбраны так, что их энергетические яркости относятся как LR: Lq. Lb = 72,1 : 1,4 : 1,0. Этот набор из трех координат спектральных цветов (удельных координат) г (%), g (Я), Ь (А,) называют также функциями сложения цветов по отношению к данному ряду основных цветов R, G, В. Следует оговорить, что изображенные функции справедливы для среднего наблюдателя с нормальным цветовым зрением.

Конечно, эту нежелательную особенность функций сложения цветов г (Я), g (Я), Ъ (Я) нельзя обойти в визуальных экспериментах, где необходимо использовать реальные цвета. Однако новые функции сложения, которые оказываются положительными в пределах всего видимого спектра, могут быть получены линейным преобразованием функций г (Я), g (Я) и b (Я). Имеется много таких линейных преобразований, из которых мы могли бы выбрать какое-то одно. Однако для всех из них характерно то обстоятельство, что основные цвета, к которым привязаны новые функции

сложения цветов, должны быть нереальными, и поэтому они являются лишь математическим вспомогательным средством.

МКО в 1931 г. выбрала одно конкретное линейное преобразование для перехода от функций сложения цветов г (Я), g (Я), Ъ (Я) к стандартным функциям сложения х (Я), у (Я), z (Я) не только с целью сделать эти функции х (у), у (Я) и z (Я) положительными

Рис. 1.19. Удельные координаты цвета г (Я), у (Я), z (Я), полученные линейным преобразованием из удельных координат цвета г (Я), g (Я), Ъ (Я), показанных на рис. 1.18.

Координаты ~х (X), ~у (J.),-z (Я) выражают различные цвета через нереальные основные цвета X, Y, Z и определяют те свойства стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г., от которых зависит правильность уравнивания цвета.

повсюду в видимом спектре, но и использовать их некоторые другие свойства для колориметрических вычислений [314].

Подробно о выбранном линейном преобразовании можно прочитать в издании МКО 1971 г., а также в книге Вышецки и Стайлса [736], которая подытоживает экспериментальные работы Гилда [205] и Райта [702] и выражает их результаты через х (Я),

У (Я), 7 (Я).

Мы будем время от времени ссылаться на стандартные функции сложения цветов МКО 1931 г. во многих последующих разделах настоящей книги. В частности, мы встретим эти функции в разделе о фундаментальных стандартах колориметрии.

На нынешней стадии нашего изложения нам придется довольствоваться графическим изображением функций х (Я), у (Я), z (Я)

86 ГЛАВА 1

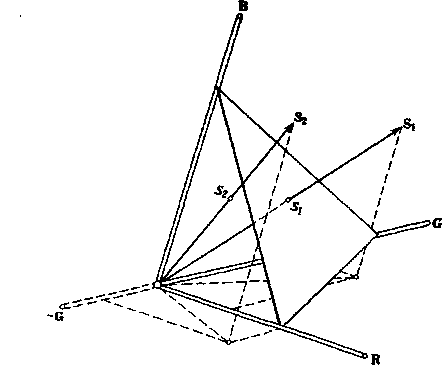

(рис. 1.19) и трехмерным цветовым пространством, построенным на основных цветах X, Y, Z (рис. 1.20 и 1.21).

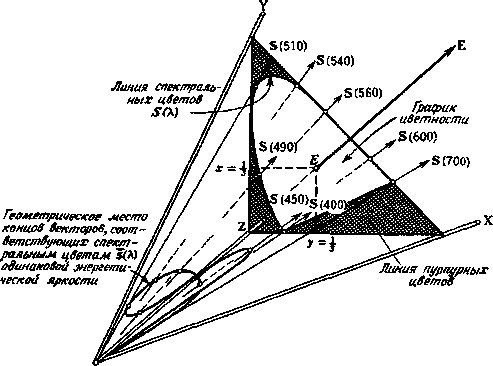

На рис. 1.20 представлена геометрическая модель трехкоор-динатного цветового пространства, определяемого основными цветами X, Y, Z. Его единичную плоскость X + Y + Z = 1 называют графиком цветности системы МКО 1931 г. Отметим, что

Рис. 1.20. Трехкоординатное цветовое пространство, построенное на основных цветах МКО 1931 г. X, Y, Z.

Ориентация.оеей основных цветов выбрана так, чтобы единичная плоскость (X + У + Z = = 1) в положительном квадранте давала прямоугольный треугольник, называемый графиком цветности. Цвет S пересекает единичную плоскость в точке S, именуемой точкой цветности; ее положение определяется координатами цветности х, у.

цветовой треугольник в этой системе является прямоугольным. Как и в трехкоординатном цветовом пространстве, построенном на основных цветах R, G, В (рис. 1.13–1.16), координаты цветности х, у, z в системе X, Y, Z связаны с цветовыми координатами X, Y, Z простыми соотношениями:

Х X+Y+Z'

– Y

У~X+Y+Z»

_ Z

2 – X+Y+Z с очевидным условием

x + y+z^l

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 87

На рис. 1.20 показаны прямоугольные координаты цветности х, у, выбранные таким образом, чтобы определить точку цветности S цвета S.

На рис. 1.21 представлено то же самое трехкоординатное цветовое пространство, определяемое основными цветами X, Y, Z. Однако на нем дополнительно показаны примеры цветов S (Я) монохроматических стимулов длин волн Я, причем Я, изменяясь,

Рис. 1.21. Трехкоординатное цветовое пространство, построенное на основных цветах МКО 1931 г. X, Y, Z.

Показаны график цветности (зс, у) и на нем линия пурпурных цветов. Кроме того, изображена линия, являющаяся геометрическим местом точек конца всех векторов S (А,), спектральных цветов) стимулов длины волны X и постоянной энергетической яркости. Цвет Е, пересекающий график цветности в точке Е (х = у = 7„) представляет собой цвет равноэнергетического стимула.

принимает значения от 400 нм, что соответствует коротковолновому концу видимого спектра, до 700 нм (участок вблизи длинноволнового конца этого спектра). Точки пересечения векторов йЗ (Я) с единичной плоскостью, взятые в совокупности, образуют линию, состоящую из прямой и кривой. Эту линию обычно называют линией чистых спектральных цветов на графике цветности. Линия спектральных цветов начинается при значении длины волны 400 нм и заканчивается при 700 нм. Точки цветности стимулов, которые мы можем получить, смешивая в различных пропорциях стимулы длин волн Я = 400 нм и Я = 700 нм, расположены на прямой линии, соединяющей точки цветности S (400) и S (700). Ее

88