- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •§ 8* Поверхность не положительной, а отрицательной кривизны типа

- •358 Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 3

- •Глава 1. Основные факты.................... 15

- •Глава 2. Средства и методы колориметрии............. 120

- •Глава 3. Физика и психофизика красочных слоев......... 443

Глава 2

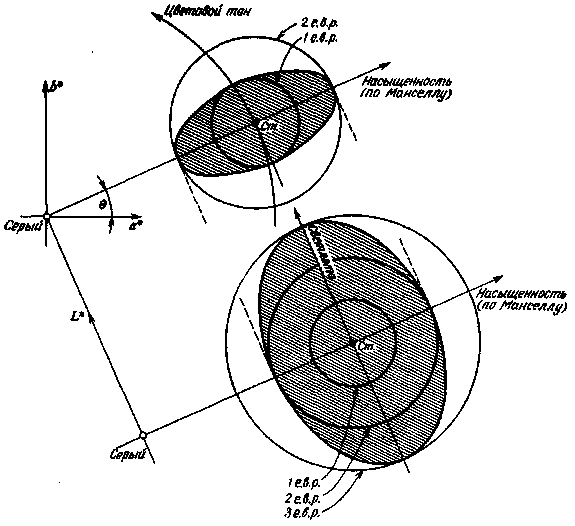

2 е. в. р., а различие в светлоте не больше 3 е. в. р. Эта эмпирическая информация может быть преобразована в цветовой охват эллипсоидальной формы, содержащий все цвета, которые можно оценивать как приемлемые дубликаты стандартного цвета. Поперечные сечения этого охвата в плоскостях постоянной светлоты и постоянного цветового тона являются эллипсами (пис. 2.89).

Рис. 2.89. Поперечные сечения цветового пространства (L*a*b*). Вверху слева представлена плоскость постоянной светлоты L*; внизу справа – плоскость постоянного цветового тона (в). Концентрические окружности вокруг стандартного цвета (Ст) представляют собой кривые одинаковой воспринимаемости [1 е. в, р. (едва воспринимаемое различие), 2 е. в. р., 3 е. в. р.]. Концентрические (заштрихованные) эллипсы являются поперечными сечениями эллипсоида приемлемости.

Установив однажды этот охват, мы можем преобразовать формулу цветовых различий АЕ (L*a*b*) в новую форму, которая будет определять на этой основе приемлемость цветовых различий.

В соответствии с рис. 2.89 определим цветовой тон в пространстве (L*a*b*) углом 0, насыщенность – расстоянием по радиусу

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 393

от начала координат (серый цвет) в плоскости (а*, Ь*), светлоту – координатой L*, перпендикулярной плоскости (а*, Ь*).

Эллипсоид приемлемости с центром в точке стандартного цвета (L*T, аст, &ст) выражается следующим уравнением:

[ - {а* – agT) sin 6 + (b* - bgT) cos 6]*

[ (а* - agT) cos Э + (Ь* - Ь£т) sin 9]«

_| _ |_

ан

+ '

Ст1-1

=

0.

(2.84)

ас

Другой вид этого уравнения, исключающий явное использование тригонометрических функций цветового тона 0, записывается как

[-ь5тК-аст) + 4т(ь*-ь5т)12

r,2f2 Т"

аТ°Ст

1^т(«*-°5т) + ^т(Ь*-ЬСт)Р ,

+ «нСст "г

+

а2С-1

=

0,

(2.85)

ас

где Сет = (а*т)2 + (&ст)2 представляет квадрат насыщенности стандарта. Постоянные ат>«н,ас являются длинами главных осей эллипсоида приемлемости и соответствуют множителям для отклонения цветового тона, насыщенности и соответственно светлоты, которые мы устанавливали в качестве пределов приемлемости в этих направлениях. Эти множители даются в значениях едва воспринимаемых различий в цветовом тоне, насыщенности, светлоте. В примере, изображенном на рис. 2.89, они равны

ат = 1, «н = 2, ас = 3.

Чтобы уравнение (2.85) можно было применить для определения приемлемости любого цвета L*, а*, Ь*, находящегося по соседству1 с стандартом L*T, аст, &ог» следует несколько преобразовать зто уравнение. Мы должны записать его в виде

[-ь5т(а*-аСт)+аСт(ь*-ьСт)12 ,

ГУ2 Г2 '

, [4т(°*-аСт) + ЬСт(й*-ЬСТ)12 , + «Н^ст +

+[^Р_1=А (2<86)

394 ГЛАВА 2

Для каждого цвета L*, а*, Ь*, сравниваемого со стандартным цветом Lct, ^ст, &ст! необходимо определить величину А. Если оказывается, что А имеет отрицательное значение, т. е. А < О, испытуемый цвет является приемлемым, потому что он попадает внутрь эллипсоида приемлемости. Если оказывается, что А имеет положительное значение, т. е. А > 0, испытуемый цвет неприемлем, так как он попадает за пределы эллипсоида приемлемости. Когда А становится равным 0, уравнение (2.86) переходит в уравнение (2.85) и цвета, для которых имеет место это условие, лежат на поверхности эллипсоида, т. е. на границе охвата приемлемости. Это редко случается на практике. Однако если зто происходит, мы имеем классический случай принятия наугад решения относительно приемлемости этого цвета. С другой стороны, у нас имеются все основания требовать от администрации решения этой дилеммы. Вероятнее всего, цвет будет принят в качестве приемлемого.

Следует предостеречь тех, кто хочет для прогнозирования приемлемости цветовых различий применить схему, подобную заданной уравнением (2.86).

Ахроматические (серые) цвета создают особую проблему. Это видно из уравнения (2.86) при аСт = &ст = 0. Для этих и близких к ним цветов необходимо вывести специальное уравнение, в которое не входит значение цветового тона. В этой области цветового пространства цветовой тон не определяется.

В уравнении (2.86) мы молчаливо допускали, что единица АЕ (L*a*b*) соответствует едва воспринимаемому цветовому различию. Это может быть не совсем правильным для рассматриваемого применения. В решении этого вопроса существенную роль играют условия наблюдения. Для согласования единиц может быть введен соответствующий масштабный множитель.

Во многих приложениях множители ат, ан, ас в уравнении (2.86) не могут быть постоянными во всем цветовом пространстве. Для определения подходящих коэффициентов для различных областей цветового пространства необходимо провести специальные эксперименты по приемлемости цветовых различий.

Проведено несколько обширных экспериментальных работ по исследованию приемлемости цветовых различий [105, 124, 297, 420, 429-431, 459, 460, 530, 557, 607, 657]. Результаты, полученные различными исследователями, не всегда приводят к одинаковым заключениям относительно ценности отдельных уравнений цветовых различий как средства прогнозирования оценок приемлемости. Имеется строгое указание, что удовлетворительного прогнозирования приемлемых цветовых различий нельзя сделать с помощью какой-либо формулы цветовых различий, основанной исключительно на воспринимаемости цветовых различий. По-видимому, для выработки удовлетворительного метода оценки прием-

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 395

лемости данного цветового различия следует использовать совместно с формулой цветовых различий другие параметры, помимо тех, которые связаны с цветовым восприятием. Один такой метод иллюстрируется уравнением (2.86). В нашем примере дополнительные параметры ат, <Хн, «с непосредственно связаны с видом исследуемого окрашенного материала, заданным или предполагаемым типом его использования, техническими проблемами, издержками, связанными с производством материала, пожеланиями заказчика и прочими факторами.

Сложность перехода от формул цветовых различий к формулам приемлемости усугубляется тем фактом, что еще не найдено идеальной формулы цветовых различий, точно предсказывающей воспринимаемые цветовые различия. Как мы уже отмечали ранее, все существующие формулы являются более или менее удовлетворительной аппроксимацией идеальной формулы [106, 730].

1ТЕМНОВАЯ И СВЕТОВАЯ^ АДАПТАЦИЯ-ЦВЕТОВАЯ АДАПТАЦИЯ

Одним из наиболее,важных свойств нашего зрительного механизма является его способность сохранять приблизительно то же самое изображение предмета, даже если интенсивность лучистого потока, попадающего в глаз при формировании этого изображения, изменяется в широких пределах. Процесс приспособления зрительного механизма к условиям воздействия лучистой энергии на глаза называется адаптацией. Известны различные виды адаптации, наиболее важными из которых являются темновая, или ночная, адаптация, световая, или дневная, адаптация и цветовая адаптация. Темновая и световая адаптации относятся к настройке зрительного механизма к изменениям интенсивности лучистой энергии, попадающей в глаз. Цветовая адаптация относится главным образом к настройке зрительного механизма к изменению спектрального состава лучистой энергии. Явления, связанные с адаптацией, легко наблюдать, однако трудно объяснить количественно.

Говорят, что глаза адаптированы к темноте, если они находились в полной темноте в течение более 30 мин. В таком состоянии можно обнаружить даже очень слабые световые потоки.

Если источник излучения лучистой энергии достаточно велик, го невооруженным глазом можно обнаружить яркость до 10-в кандел на квадратный метр (кд-м-2). При таком низком уровне яркости возбуждаются только палочки сетчатки (рис. 1.2 и 1.3), поэтому мы не воспринимаем хроматические цвета. Предметы, которые при дневном свете могут выглядеть цветными, в этом случае будут казаться белыми, серыми или черными. Это так называемое ночное зрение сохраняется до уровня яркости приблизительно 10"3 кд-м"2. В ночное время палочки автоматически регулируют

396 ГЛАВА 2

свою чувствительность к данному уровню яркости. Если этот уровень поддерживается в течение достаточно долгого периода времени, адаптация достигает равновесия, а рецепторы становятся более чувствительными к установлению различий между малыми изменениями яркости вблизи этого уровня. Внезапное резкое уменьшение яркости вызывает временную слепоту, т. е. до тех пор, пока рецепторы не приспособятся к новым условиям, ничего нельзя увидеть. Подобным образом, резкое увеличение яркости делает нас фактически слепыми, так как светлота всех участков поля зрения становится одинаковой и они не передают никакой информации.

Однако имеется верхний предел яркости, при которой палочки полностью прекращают функционирование. Хотя этот предел трудно точно определить, можно считать, что он достигается при уровне яркости около 125 кд-м-2 [637]. Независимо от того, в течение какого времени адаптируются палочки, они не будут реагировать при уровне яркости 125 кд-м-2 и выше. Однако, до того как будет достигнут этот предел, фактически при яркости порядка 10~3 кд-м~2 начинают действовать колбочки, приводящие к восприятию цвета. Область, в которой при воздействии света активны как палочки, так и колбочки, называется мезопической; в этом случае мы обычно говорим о мезопическом, или сумеречном зрении. Приблизительный интервал яркостей, который обуславливает сумеречное зрение, находится в пределах от Ю-3 кд -м-2 до приблизительно 125 кд-м"2. В пределах области сумеречного зрения как палочки, так и колбочки настраивают свою чувствительность на данный уровень яркости. Если в течение достаточно долгого времени поддерживается один и тот же уровень, адаптация палочек и колбочек достигает равновесия. При таком равновесии рецепторы наиболее чувствительны к различию в яркости. Если произойдет внезапное резкое изменение яркости, их чувствительность временно может упасть до нуля. Требуется от нескольких секунд до нескольких минут, прежде чем рецепторы адаптируются к новому уровню яркости.

При повышении уровня яркости выше 125 кд-м-2 палочки теряют чувствительность и только колбочки несут информацию о поле зрения. Мы подошли к фотопическому или, как обычно его называют, дневному зрению. Изменения в яркости быстро нейтрализуются благодаря адаптации, так чтобы поддерживать зрительный механизм в состоянии наибольшей чувствительности к различиям в относительной яркости при всех условиях. Однако при уровне яркости свыше 106 кд-м-2 степени адаптации обычно уже не достаточно, мы слепнем и ощущаем большое неудобство. Мы сами автоматически предохраняем наши глаза за счет быстрого моргания или частичного закрывания век, пытаясь уменьшить интенсивность лучистой энергии, попадающей на единицу площа-

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 397

ди сетчатки, т. е., пользуясь техническим языком, добиваемся, чтобы освещенность сетчатки – величина, которая реально существует – уменьшилась до терпимого уровня.

Весь диапазон яркостей, которые наш зрительный механизм способен воспринять, действительно огромен: от 10-в кд -м-2 для глаза, полностью адаптированного к темноте, до 10е кд-м-2 для глаза, адаптированного к свету, или на 12 порядков яркости. Однако этот диапазон может быть использован главным образом потому, что палочки возбуждаются при освещенности сетчатки слишком низкой для функционирования колбочек. Частично это объясняется автоматической настройкой зрачка, уменьшающего или увеличивающего освещенность на сетчатке. Колориметрические методы применимы только к среднему диапазону изменения колбочкового зрения на три порядка. Разумеется, имеется много проблем, связанных с адаптацией (местоположением изображения на сетчатке, величиной поля зрения, временем экспозиции, эффектом предварительной адаптации), их невозможно здесь рассмотреть. Однако интересующемуся этими вопросами читателю можно рекомендовать обзор Барлоу [26].

Как было указано выше, существует и другая разновидность явления адаптации, которая в основном имеет дело с изменениями качества (цветности) стимула, воздействующего на наши глаза. Это явление называется цветовой адаптацией, оно имеет исключительно важное значение для колориметристов, желающих прогнозировать (по крайней мере до некоторой степени) восприятие цвета предметов.

Ниже приводится пример того, что понимается под цветовой адаптацией.

При переходе от естественного дневного света в комнату, освещаемую лампой накаливания, мы сразу же отмечаем изменение цвета излучения, отраженного от предметов, находящихся в комнате. Те предметы, которые при дневном свете отражают зеленый, теперь, по-видимому, отражают желто-зеленый; пурпурные в свою очередь выглядят более красными. Однако это непосредственное изменение воспринимаемого цвета, по-видимому, не относится к самому предмету. Т. е. мы осознаем, что свет излучения лампочки накаливания красновато-желтого цвета, и по отношению к нему воспринимаем цвет предмета почти таким же зеленым, каким он был при дневном свете. Обычно это явление известно, как явление постоянства (константности) цвета предмета. Постепенно наш зрительный механизм привыкает к новому свойству освещения, т. е. он адаптируется и, спустя примерно 5 мин, цвет отраженного от предмета излучения воспринимается приблизительно таким же, как и при дневном освещении. Отраженный от предмета красновато-желтый свет лампы накаливания, который в первый момент показался нам желтовато-зеленым, вновь становится зеле-

398

ным. Аналогично пурпурный, который вначале стал краснее, вновь изменился на первоначальный. К сожалению, адаптационное изменение обычно не является полным. Вообще между цветом предмета, рассматриваемого при дневном свете, и цветом того же предмета при лампе накаливания имеется различие, часто весьма значительное.

Например, пурпурный не утратит полностью ту долю красного. которую он приобрел при переходе от дневного света к свету лампы накаливания. Результирующий сдвиг цвета, воспринкмаемый после адаптации к хроматическому освещению светом лампы накаливания, определяется колориметрическим и адаптационным сдвигами. Колориметрический сдвиг происходит в результате измененного спектрального распределения лучистого потока, отраженного от предмета при освещении светом лампы накаливания вместо естественного дневного света. Это изменение приводит к изменению цветности и коэффициента яркости цветовых стимулов предметов и соответствует тому, что мы видим в первое мгновение при смене источника освещения. Адаптационный сдвиг вызывается исключительно цветовой адаптацией и в основном направлен в сторону первоначального цвета, воспринимаемого при естественном дневном свете.

Благодаря использованию простых условий освещения и наблюдения можно измерить результирующий цветовой сдвиг и выразить его, например, в системе МКО (в координатах цветности х, у и коэффициентом яркости Y) или в системе обозначений Ман-селла. Таких исследований было выполнено очень много особенно за последние годы [85–87, 144, 230, 236, 237, 258–261, 302, 304, 406, 408, 579, 580, 650, 652, 665, 674, 687-690, 711, 714, 736]. Имеется несколько различных методов проведения экспериментов по цветовой адаптации, три из которых наиболее широко известны. К ним относятся метод памяти на цвета, метод бинокулярного уравнивания с перегородкой и метод локальной адаптации.

В методе памяти на цвета [237] наблюдатель вначале учится описывать цвета, показанные ему при дневном свете, в значениях цветового тона, светлоты и насыщенности. При этом удобно использовать образцы цвета атласа Манселла с их обозначениями: цветовым тоном по Манселлу, светлотой по Манселлу, насыщенностью по Манселлу. После достаточной адаптации, которая может продолжаться около 8 ч., наблюдатель запоминает шкалы цветового тона, насыщенности и светлоты, с тем чтобы впоследствии довольно точно и правильно описать цвет любого предмета, который он может воспринять. После этого тренированного наблюдателя просят посмотреть на предметы при хроматическом свете, например свете лампы накаливания, и после того, как его глаза адаптируются к новому освещению, описать цветовые восприятия в характеристиках тех цветовых шкал, которые он запомнил.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ

399

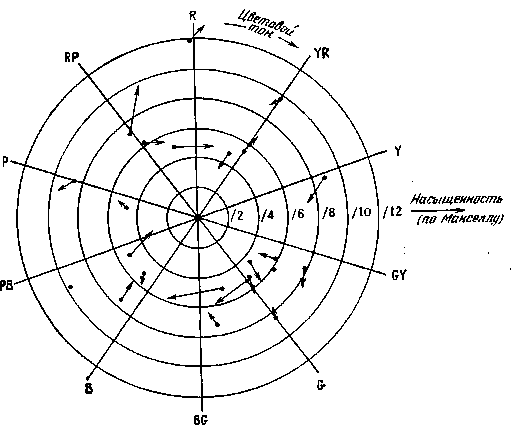

Рис. 2.90 иллюстрирует некоторые типичные результаты, полученные Хелсоном и сотр. [237] для шести наблюдателей, оценивавших образцы Манселла на белом фоне при стандартных источниках С (средний дневной свет) и А (свет лампы накаливания). На рис. стрелками показаны лишь результирующие сдвиги в ощу-

Рис. 2.90. Изменения цветового тона и насыщенности по Манселлу при переходе от источника С МКО (дневной свет) к источнику А МКО (свет лампы накаливания) в соответствии с данными, опубликованными Хелсоном и сотр. [237],

при использовании метода по памяти. Представленные здесь наблюдения относятся к образцам атласа Манселла, расположенным на белом фоне и имеющим средние значения светлоты по Манселлу при дневном

свете.

щении цветности. Каждая стрелка начинается в точке, соответствующей ощущению цветности (цветовому тону и насыщенности) образца Манселла при дневном свете (источник С), а кончается в точке, относящейся к ощущению цветности того же образца при свете лампы накаливания. Оценка при дневном свете проводилась после полной адаптации к нему, подобно тому как оценка при свете лампы накаливания проводилась после полной адаптации к этому освещению. В соответствии с данными Хелсона и др. [237] коэффициент яркости фона оказывает значительное влияние на

400 ГЛАВА 2

результаты. Еще ранее Хелсоном было показано [234], что воспринимаемый цветовой тон и насыщенность цветового стимула предмета зависят от отношения его яркости к яркости адаптации. Яркость адаптации зависит от взвешенного среднего значения коэффициентов яркости всех цветовых стимулов^предметов, находящихся в поле зрения, и в значительной степени определяется фоном (см. также следующий раздел по цветовому восприятию предмета в сложной обстановке).

Бинокулярный метод сравнения с перегородкой включает разделение зрительного поля непрозрачной перегородкой, помещаемой между глазами, и представления двух цветовых стимулов по одному на каждый глаз [86]. Соответствующее бинокулярное смешение приводит к тому, что два отдельных стимула воспринимаются в виде одного поля сравнения, состоящего из двух частей и помещенного в средней части обширного фона. Цвет половин поля сравнения может изменяться независимо друг от друга, также как это осуществляется в независимых трехцветных колориметрах.

Чтобы определить цвет стимулов, которые воспринимаются одними и теми же при адаптации как к дневному свету, так и к свету лампы накаливания, левый глаз наблюдателя адаптируют к свету лампы накаливания, а правый – к дневному свету, а наблюдателя просят менять цвет левой половины поля сравнения, пока он не уравняет его с цветом правой половины поля сравнения. Цветовые стимулы двух половин, которые в данных условиях воспринимаются одинаковыми, обычно будут восприниматься совершенно различными, если оба глаза адаптированы к дневному свету. Это различие обеспечивает непосредственное измерение эффекта цветовой адаптации при замене дневного света на свет лампы накаливания.

Не следует считать бинокулярный метод уравнивания с перегородкой совершенно свободным от возможных отклонений, обусловленных некоторым взаимодействия между глазами. Однако оценки величины этих отклонений меняются от «незначительных» до «значительных». Недавняя работа Истмана и Брехера [144] показывает, как изменить эксперимент, чтобы уменьшить взаимодействие между глазами до незначительной величины.

В методе локальной адаптации [406, 408] используется трехцветный колориметр типа представленного на рис. 1.12. Две половины поля цветового сравнения заполняются различными адаптирующими стимулами. Например, левая половина заполняется светом лампы накаливания, правая половина – дневным светом. Через 10 с только на одну секунду в правой половине два адаптирующих стимула заменяются на испытуемый стимул, в левой половине – на аддитивную смесь трех основных стимулов (красный, зеленый, синий). Наблюдатель непрерывно смотрит

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 401

обоими глазами на центр линии раздела поля сравнения и в течение периода адаптации регулирует величины первичных стимулов в левой половине с тем, чтобы в течение той секунды, когда оба, и испытуемый стимул, и стимул смеси, рассматриваются рядом, получить цветовое равенство с испытуемым стимулом. Удовлетвори-

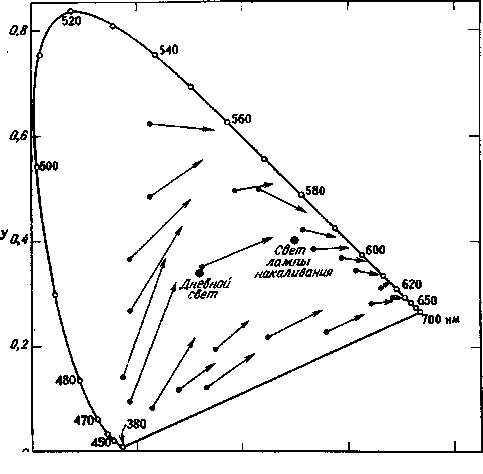

" 0,2 0,4 O.S 0,8

х

Рис. 2.91. Некоторые типичные сдвиги цветности, полученные Мак Адамом

[408] для наблюдателя с использованием метода локальной адаптации. Каждый вектор показывает изменение цветности, необходимое для поддержания визуального равенства между двумя половинками поля зрения трехцветного колориметра, когда один участок центральной области сетчатки адаптирован к дневному свету, а соседний участок – к свету лампы накаливания.

тельное равенство обычно можно получить после нескольких циклов показа адаптирующих стимулов, испытуемого стимула и стимулов смеси. Результаты эксперимента могут быть выражены, например, координатами системы МКО 1931 г. На рис. 2.91 представлены некоторые типичные результаты, опубликованные Мак Адамом [408].

Результаты, полученные различными исследователями, например результаты, которые представлены на рис. 2.90 и 2.91, в

26-0517

402 ГЛАВА 2

основном имеют аналогичную тенденцию сдвигов цвета при изменении состояния адаптации глаза от дневного света к свету лампы накаливания и наоборот. Однако более детальное сравнение указывает на наличие значительных расхождений между данными, полученными разными исследователями. Полагают, что эти расхождения обусловлены главным образом различиями в условиях наблюдения, например, размера поля, яркости испытуемого стимула и окружения, а также различиями между наблюдателями. Более того, как было отмечено выше, за эти расхождения могут быть частично ответственны различия в методах наблюдения, т. е. в методах памяти на цвета по сравнению с бинокулярным методом или методом локальной адаптации.

Было проведено много работ (особенно в последние годы), цель которых заключалась в том, чтобы вывести или проверить формулы, количественно предсказывающие влияние цветовой адаптации на восприятие цвета. Классическая гипотеза цветовой адаптации основана на трехкомпонентпой теории цветового зрения Юнга – Гельмгольца. В этой теории (см. раздел по теориям цветового зрения) вводятся три типа колбочек, первый из которых чувствителен в основном к коротковолновой (фиолетовой, синей) области спектра, второй – к средневолновой (зеленой) области спектра, а третий – к длинноволновой (красной) области спектра. Когда глаз достаточно долго подвергается воздействию красно-желтого стимула, например света лампы накаливания, рецепторы, чувствительные к красному цвету, и в меньшей степени рецепторы, чувствительные к зеленому цвету, становятся менее чувствительными, в то время как рецепторы, чувствительные к фиолетовому цвету, подвергаются относительно слабому раздражению коротковолновой частью спектра адаптирующего стимула. Другими словами, адаптация к красновато-желтому стимулу приводит к относительному увеличению чувствительности к фиолетовому и синему стимулам.

Принимая в целом теорию Юнга – Гельмгольца, фон Крис [374] выдвинул предположение, что, хотя цветовая адаптация и по-разному влияет на реакцию трех колбочковых механизмов, относительная спектральная чувствительность каждого из трех колбочковых механизмов остается неизменной. Другими словами, фон Крис постулировал, что цветовую адаптацию можно точно объяснить уменьшением чувствительности с постоянным коэффициентом. Этот коэффициент различен для трех колбочковых механизмов, а его величина зависит от цвета стимула, к которому адаптируется наблюдатель. Теперь напомним о трех основных цветах фундаментальной системы, соответствующих трем колбочковым механизмам, на основе которых можно выразить цветовое равенство (см. раздел по теориям цветового зрения). Следовательно, мы можем сформулировать гипотезу фон Криса в таком виде:

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 403

координаты цвета всех цветовых стимулов, выраженные через основные цвета теории Юнга– Гельмгольца, для одного состояния адаптации глаза образуют постоянные отношения с соответствующими координатами цвета визуально эквивалентных стимулов, наблюдаемых при другом состоянии адаптации газа. На это соотношение обычно ссылаются как на закон коэффициентов фон Криса. Его можно выразить с помощью следующих уравнений:

R' = aR,

G' = pG, (2.87)

V = yV.

В этих уравнениях координаты цвета Я, G, V определяют цвет стимула, воспринимаемого наблюдателем, адаптированным к первоначальному адаптирующему стимулу. Координаты цвета R', G', V определяют цвет того же стимула, но теперь воспринимаемого наблюдателем, адаптированным к другому адаптирующему стимулу. Коэффициенты а, р", у являются коэффициентами фон Криса, соответствующими уменьшению чувствительности трех колбочковых механизмов вследствие цветовой адаптации. Величины а, р\ у можно легко получить из уравнения (2.87), если только отдельная пара соответствующих цветов задана координатами цвета R, G, V и R', G', V соответственно.

Основные цвета фундаментальной системы, соответствующие чувствительным к фиолетовому и красному цветам колбочковым механизмам, постулированным в теории Юнга – Гельмгольца, считаются достаточно хорошо известными, в то время как оставшийся основной цвет, соответствующий колбочковому механизму, чувствительному к зеленому цвету, в некоторой степени не определен, поскольку речь идет о его обозначении в координатах цветности (х, у) МКО. Если принять в качестве основных цветов те, которые были предложены Джаддом, можно выразить координаты цвета Д, Q, V через значения координат цвета X, Y, Z МКО [330]:

X = 2,954R-2,174G + 0,2207, У=1,000Д, (2.88)

Z= 1,0007,

или, наоборот, как

R= 1.00Y,

G= -0,46X + l,36r + 0,10Z, (2.89)

V= 1,00Z.

^ Заменяя в уравнениях (2.88) R,G, V на R',G', V, a X, Y, Z на X', Y', Z',mh получаем аналогичное уравнение, связывающее R', G', V' с X', Y', Z'. Вводя уравнения (2.87) в новое уравнение

404 ГЛАВА 2

и затем выражая R, G, V в соответствии с (2.89), мы получаем следующее преобразование:

X'= pZ + 2,954 (а–р) Г+0,220 (7-р) Z,

У'= аУ, (2.90)

Z' = yZ.

Для заданных значений коэффициентов фон Криса а, Р, у координаты цвета X, У, Z МКО относятся к стимулу, воспринимаемому наблюдателем, адаптированным к одному адаптирующему стимулу, в то время как координаты цвета X', У, Z' относятся к тому же стимулу, но воспринимаемому наблюдателем, адаптированным к другому адаптирующему стимулу.

Приведем пример [237]. Предположим, что наблюдатель вначале адаптирован к дневному свету (источник С МКО) и предмет, который он наблюдает при свете лампы накаливания (источник А МКО), имеет координаты цвета X,Y, Zm вызывает соответствующее цветовое ощущение. Затем наблюдатель адаптируется к свету лампы накаливания (источник А МКО), и мы задаемся целью предсказать координаты цвета X',Y',Z', вызывающие то же самое цветовое ощущение. В соответствии с (2.90) зта проблема разрешима, если мы знаем коэффициенты фон Криса а, Р, у. Чтобы найти эти коэффициенты, нам необходима по крайней мере пара соответствующих цветов (Х0, Y0, Z0 и Х'д, Y'g, Z'0). В данном примере такую пару представляют цвета адаптирующих стимулов С и А. Экспериментальные данные показывают, что предметы с неселективным отражением воспринимаются близкими к серым при адаптации наблюдателя к цветному стимулу, даже если адаптирующий стимул значительно отличается от дневного света [238, 346]. Таким образом, мы можем предположить (без риска допустить серьезную ошибку), что цветовое постоянство для предметов с неселективным спектром отражения строго сохраняется. Координаты цвета источников С и А МКО равны

Хс = 98,0, Ус= 100,0, Zc= 118,1,

Ха= 109,8, Уа = 100,0, Za = 35,5. Из (2.89) вычисляем

Дс= 100,0, Gc= 102,7, Vc= 118,1,

Да = 100,0, Ga = 89,0, 7а =35,5 и при помощи (2.87) получаем коэффициенты фон Криса « = ■!£- = 1,000, р = ^£-= 1,154, 7 = -!г- = 3,327.

tia "a "a

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 405

Наконец, для этого случая'уравнения (2.90) принимают вид X' = 1,154X-0,458Y + 0,473Z, У' = |1,000У,

Z'= 3,3272.

Эти уравнения могут быть записаны через координаты цветности [уравнение (1.14)]:

,_ 0,681а: –0,931у+ 0,473 Х ~~ – 2,646z–3,258г/ + 3,800»

у –2,6461 –3,258г/ + 3,800*

Координаты х, у относятся к предмету, освещенному источником А, и соответствуют реакции наблюдателя, адаптированного к источнику С. Координаты х', у', предсказываемые теорией, будут соотноситься с реакцией наблюдателя, адаптированного к источнику А. Вышецкий разработал графический метод определения х', у' для любой цветности х, у по цветовому графику (х, у) МКО [714].

Простая линейная гипотеза для цветовой адаптации, обсуждавшаяся выше, подчиняется важному колориметрическому принципу фон Криса [374]–постоянству цветового равенства, который мы ввели ранее в связи с обсуждением уравнивания по цвету. Этот принцип гласит, что для условий, при которых выполняются законы аддитивного смешения цветов Грассмана, состояние адаптации глаз наблюдателя не влияет на метамерное цветовое равенство.

Соответствие между наблюдаемыми сдвигами цвета и теми сдвигами, которые прогнозируются на основе закона коэффициентов фон Криса, отнюдь не совершенно, хотя в общем зто соответствие наблюдается. Часть расхождений можно объяснить отсутствием выбора правильных основных цветов фундаментальной системы. Другая часть может вызываться недостаточным контролем состояния адаптации глаза, приводящим к неустойчивым оценкам наблюдателя. Как указывают некоторые наблюдатели, возможно также, что закон коэффициентов фон Криса выполняется не строго, и поэтому следует использовать другие, более совершенные модели цветового зрения [304,^736].

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

С разработкой новых искусственных источников света типа флуоресцентных ламп, ксеноновых ламп низкого и высокого давлений проблема оценки цветопередающих свойств этих источников приобрела большое практическое значение. Многие из этих искусственных источников^ предназначены для создания освеще-

406

ния, близкого к дневному свету, в магазинах, на фабриках, в театрах, жилых домах и т. д. Цвет света, излучаемого такими источниками, очень похож на цвет некоторой фазы естественного дневного света. Однако, к сожалению, относительное спектральное

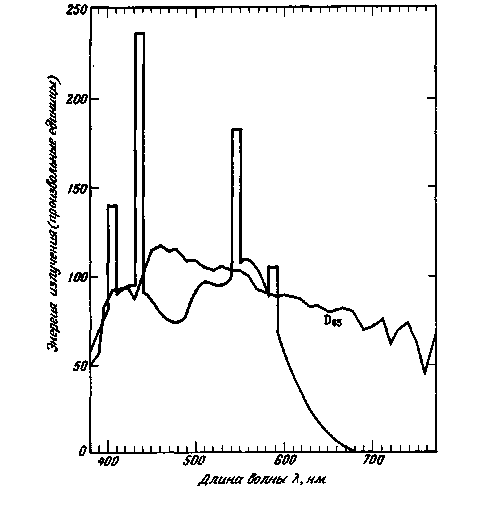

Рис. 2.92. Относительное спектральное распределение энергии стандартного

излучения D65 MKO (представляющего средний естественный дневной свет)

и типичной флуоресцентной лампы дневного света с приблизительно такой

же цветностью.

распределение энергии многих искусственных источиков дневного света не всегда хорошо соответствует распределению энергии естественного дневного света такого же или аналогичного цвета. На рис. 2.92 в качестве примера представлено относительное спектральное распределение энергии излучения типичной флуоресцентной лампы дневного света и стандартного излучения D65 MKO, которое, как известно, очень хорошо представляет естественный дневной свет. Оба излучения имеют приблизительно одну и ту же цветность и коррелированную цветовую температуру ~6500 К.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ

407

Расхождения между двумя кривыми совершенно очевидны и особенно значительны в длинноволновой части спектра и на длинах волн линий испускания ртути (405, 436, 546, 578 нм).

Различия в спектральном составе являются основным источником затруднений, так как цвет одних и тех же предметов, освещенных искусственным источником и естественным дневным светом, будет различаться. Иногда искажения цвета, или, говоря техническим языком, колориметрические сдвиги, могут иметь существенное значение. Возьмем, к примеру, витрину мясного магазина, освещаемую флуоресцентной лампой с таким спектральным составом излучения, как показано на рис. 2.92. Весьма вероятно, что в этом свете цвет только что разрезанного мяса будет восприниматься менее насыщенным и более темным, чем при естественном дневном освещении. Это вызовет у покупателя сомнение в отношении свежести мяса и, возможно, отобьет у него охоту купить его. Разумеется, изготовители ламп сознают эти трудности и пытаются улучшить цветопередающие свойства выпускаемых ламп, вводя в них различные добавки фосфоров, чтобы увеличить выход потока излучения в длинноволновой части спектра. Обычно такие лампы известны как флуоресцентные лампы типа Де Люкс. Однако улучшение цветопередающих свойств обычно означает потерю эффективности, т. е. потерю выхода света по отношению к входной электрической мощности. Более того, точное воспроизведение спектрального состава естественного дневного света невозможно из-за линий излучения ртути, которые нельзя подавить и которые должны присутствовать для возбуждения флуоресценции фосфоров. Лучшее, что можно сделать с лампами такого типа, достаточно хорошо было представлено на рис. 2.9. Отметим значительно расширенную длинноволновую часть спектрального распределения энергии этой флуоресцентной лампы.

Изготовители ламп предлагают множество флуоресцентных ламп различных типов, одни из которых должны быть высоко эффективными, а другие иметь хорошие цветопередающие свой-сва. Совсем непросто выбрать тип лампы, наиболее подходящей для данной цели, и может потребоваться консультация инженера-светотехника, архитектора, специалиста по оформлению интерьеров и т. д. Эти эксперты в свою очередь должны хорошо знать отличительные свойства различных типов ламп, имеющихся в их распоряжении. Одним из этих свойств является цветопередача. Это свойство источника света стали лучше понимать только в последние годы. В развитие представлений о цветопередаче внесли свой вклад многие специалисты, разрабатывающие методы определения цветопередающих свойств источников света [24, 111 112, 208-211, 246, 464-467, 476-479, 495-497, 517-520, 634, 635, 720]. Комитет по цветопередаче МКО подготовил официальные рекомендации по методу измерения и определения цветопередаю-

408 ГЛАВА 2

щих свойств источников света [99]. Метод МКО был развит в соответствии с результатами многих исследований, перечисленных выше, и получил общее признание в качестве полезного метода в светотехнике. Однако метод МКО не является исчерпывающим решением проблемы определения цветопередающих свойств источника света, и, как видно из некоторых публикаций после 1965 г., работа в этом направлении продолжается.

Трудности, встречающиеся при разработке универсального метода, многочисленны. Прежде чем обсудить некоторые аспекты этой проблемы, следует сначала дать широко принятое в настоящее время определение цветопередачи источника света [100]: цветопередача источника света характеризует влияние источника на восприятие цвета предметов по сравнению со стандартным источником света. На основе этого определения можно установить индекс цветопередачи источника света как меры соответствия зрительных восприятий цветных объектов, освещенных исследуемым и стандартным источниками света в определенных условиях. Обычными условиями являются следующие: наблюдатель должен обладать нормальным цветовым зрением и быть адаптированным к окружению при освещении каждым источником по очереди. Для вывода индекса цветопередачи в соответствии с вышеприведенным определением мы должны знать способ точного определения восприятия цвета предметов и различий между ними, а также договориться относительно стандартного источника, с которым хотят сравнить данный исследуемый источник. Еще не решена задача точного определения восприятия цвета предметов, т. е. цвета несамосветящихся тел, в самом общем случае, когда наблюдатель рассматривает сложную картину, составленную из большого числа предметов и различных видов источников, освещающих их. Различные зрительные явления, такие, как одновременный контраст, последовательный контраст, постоянство цвета и память на цвета, вступают в действие и вносят существенный вклад в результирующее восприятие цвета сложной картины. Однако эти знания не позволили нам продвинуться вперед настолько, чтобы решить эту задачу количественно (см. следующий раздел). Однако можно рассмотреть упрощенный вариант задачи, ограничиваясь такими условиями, при которых состояние адаптации наших глаз почти полностью определяется только качеством контролируемого излучения, в то время, как находящиеся в поле зрения другие предметы оказывают на нее незначительное влияние. В этих условиях можно, по крайней мере приблизительно, качественно оценить восприятие цвета предметов, используя стандартного наблюдателя, систему координат МКО и, например, закон коэффициентов фон Криса для расчета состояния адаптации глаза (см. предыдущий раздел).

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 409

Выбор стандартного источника, с которым сравнивается опытный, также представляет проблему. При таком выборе следует руководствоваться всем тем, что понимается под первоначальным восприятием цвета предмета. Другими словами, это воспринимаемый цвет предмета при том освещении, при котором обычно видят этот предмет. В большинстве случаев им будет свет лампы накаливания или некоторая фаза дневного света. Спектральный состав света лампы накаливания, которая может иметь цветовую температуру вплоть до 3400 К, адекватно определяется формулой Планка [уравнение (2.1)]. Спектральный состав различных фаз естественного дневного света хорошо определяется в диапазоне 4000 К и выше (см. стандартные излучения D МКО). Из ряда излучений ламп накаливания и дневного света мы можем выбрать стандартное излучение, по отношению к которому будут проверяться цвето-передающие свойства исследуемого источника. Для удобства на практике среди имеющихся стандартных излучений выбирается излучение, коррелированная цветовая температура которого максимально соответствует цветовой температуре исследуемого источника. Такой выбор полностью или по крайней мере почти полностью исключает необходимость учета изменения состояния адаптации глаза. Таких изменений не будет, если как стандартный, так и исследуемый источники имеют один и тот же цвет, т. е. образуют метамерное цветовое равенство.

Степень соответствия воспринимаемых цветов предметов, освещаемых исследуемым и стандартным источниками, удобно оценивать в равноконтрастном цветовом пространстве. Различия в цветности обычно считаются наиболее важными, и поэтому использования равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г. (рис. 2.76) достаточно дляприблизительного определения такихразличий.

Метод МКО [99] очень хорошо согласуется с отмеченными выше требованиями. Он является в основном методом сдвига цвета, так как с его помощью рассчитываются средние колориметрические сдвиги на равноконтрастном цветовом графике МКО 1960 г. для ряда исследуемых предметов по отношению к исследуемому и стандартному источникам излучения той же цветности. Считается, что набор из восьми образцов атласа Манселла различного цветового тона, средней насыщенности и светлоты обеспечивает удовлетворительное представление охвата практически важных цветов предметов. Спектральные коэффициенты отражения образцов приведены в таблице, данной в публикации МКО [99]. Дополнением к основному набору из восьми образцов являются еще шесть образцов из атласа Манселла с более высокой насыщенностью. Их используют в особых случаях.

Общий индекс цветопередачи Ra, рекомендованный МКО [99], определяется как

Д„=100-4,6А£а, (2.91)

410 ГЛАВА 2

где АЕа представляет среднее арифметическое восьми значений AE0ti для восьми исследуемых цветов, рассчитанных следующим образом:

А£,а,г = 800{[(и0,1 – щ) – (uh,i – uh)]z + + [(v0,i-v0)-(vh,i-vh)]zy/\

где и, v – координаты равноконтрастного цветового графика МКО 1960 г. В частности, мы обозначили

uh,it vk,i = координаты цветности i-ro образца относительно исследуемого излучения к; ио,ь vo,t – координаты цветности i-ro образца относительно стандартного излучения о; uh, vu – координаты цветности испытуемого излучения к; и0, у0= координаты цветности стандартного образца о.

В методе МКО ставится условие, чтобы цветность стандартного излучения была одинакова или почти одинакова цветности исследуемого излучения. Допускается очень небольшое различие (и0 – – uh) и (v0 – vk). Комитет по цветопередаче МКО собирается выпустить второе издание метода МКО [99], который будет давать возможность оценивать цветопередающие свойства тех исследуемых излучений, которые заметно отличаются по цветности от стандартного излучения. Здесь начинает вступать в действие цветовая адаптация, и, для того чтобы количественно учесть ее, комитет рекомендует использовать закон коэффициентов фон Криса.

Метод оценки цветопередающего свойства источников света, рекомендованный МКО, предназначен для оценки способности источника придавать предметам их истинный цвет. Для источников с высокой цветовой температурой истинным считается цвет предмета при дневном освещении. В случае источников с низкой цветовой температурой истинным считается цвет предмета при освещении лампой накаливания. Для критической оценки окрашенных предметов потребитель должен выбрать тот источник, который дает достаточно хорошее приближение к истине. Обычно это означает, что источник должен иметь довольно высокий общий индекс цветопередачи МКО (95 и более). В некоторых особых случаях для контроля может потребоваться источник с более высоким индексом цветопередачи и более жесткие допуска на фактическое относительное спектральное распределение энергии излучения. Такие особые случаи возникают при необходимости проведения критического сравнения метамерных цветовых стимулов предметов [44, 476, 478, 729]. См. обсуждение стандартных источников для колориметрии, рис. 2.7–2.10.

Другой, совершенно противоположный случай состоит в придании цветным предметам привлекательности. Общее освещение домов, учреждений, заводов, ресторанов, гостиных и танцевальных залов не предназначается для критической оценки окрашенных

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛОРИМЕТРИИ 411

предметов. Если осветительная арматура для этих целей приукрашивает людей так, что каждый прекрасно выглядит, пышет здоровьем, то она более предпочтительна, чем та, которая безжалостно раскрывает истинное состояние здоровья. Подобным же образом освещение в столовых и ресторанах должно быть таким, чтобы еда выглядела как можно аппетитней. Когда еда подана на стол, имеется достаточно времени для критической оценки ее цвета с тем, чтобы обнаружить низкое качество гастрономических продуктов или малейшие недостатки в ее приготовлении. Все склонны поддерживать оптимистическую точку зрения, даже если она включает элемент притворства. Для подобных целей используют косметику, но никого в данном случае не беспокоит элемент ухищрения и утаивания. Аналогично осветительная арматура, способствующая поддержанию оптимистической точки зрения за счет прикрашивания цветных предметов, оказывает ценную услугу.

Джаддом в 1967 г. [343] был предложен индекс прикрашивания для искусственных источников. В своей основе индекс прикрашивания подобен индексу цветопередачи, за тем исключением, что заданные цвета не будут истинными цветами, рассчитанными для стандартного источника, а будут представлять собой предпочтительные цвета исследуемых образцов, рассматриваемых при стандартном источнике. Отметим, что основанный на этом принципе индекс прикрашивания может иметь более высокое значение для источника, существенно отличающегося от стандартного, чем для самого стандартного источника. Таким образом, изготовитель ламп может разработать искусственный источник, превосходящий по прикрашиванию дневной свет или любую стандартную лампу накаливания и потому способный вызвать большее одобрение публики для придания привлекательности при рассмотрении выбранных цветных предметов.

Наиболее важным из предпочтительных цветов является цвет, характеризующий комплекцию человека. Комплекция сама представляет человека почти при каждом типе освещения; она часто, вольно или невольно, становится критерием оценки данного освещения [77]. Предпочтительный цвет, характеризующий комплекцию человека, существенно отличается от истинного среднего цвета: он краснее и насыщеннее [28, 566].

Следующим по значимости идет цвет пищи. При освещении домов, ресторанов, магазинов и т. д. восприятие товаров, пищевых продуктов и мебели может быть таким же важным, как и восприятие внешнего вида человека [28]. Сандерс [566] определил предпочтительный цвет чая, масла и ломтиков картофеля, однако он обнаружил, что из этих трех видов продуктов только для масла наблюдается значительное расхождение между истинным и предпочтительным цветами.

412