- •§ 1. Общее выражение момента тангажа.

- •§ 3. Продольная статическая устойчивость

- •§ 4. Расчет координаты фокуса летательного

- •4.1. Фокус корпуса

- •4.2. Фокус передних несущих поверхностей

- •4.3. Фокус задних несущих поверхностей

- •§ 5. Расчет координат фокусов летательного

- •§ 6. Расчет координат центров давления частей летательного аппарата при больших углах α и δ

- •6.2. Центр давления несущих поверхностей

- •§ 7. Момент тангажа, вызванный вращением летательного аппарата вокруг оси Oz1

- •§ 8. Продольная балансировка в установившихся режимах полета

- •§ 9. Дополнительные моменты тангажа

- •Шарнирные моменты

- •§ 1. Понятие о шарнирном моменте. Аэродинамическая компенсация рулей

- •§ 2. Расчет коэффициентов шарнирных моментов

- •2.1. Поворотное оперение

- •2.2. Концевые рули

- •2.3. Рули, расположенные вдоль задней кромки стабилизаторов

- •2.4. Элероны

МОМЕНТЫ ТАНГАЖА И РЫСКАНИЯ

§ 1. Общее выражение момента тангажа.

СРЕДНЯЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХОРДА

При изучении моментов сил, действующих на летательный аппарат, в частности, моментов тангажа, будем пользоваться связанной системой координат Ox1y1z1. В этой системе начало координат совпадает с центром масс летательного аппарата; ось Οx1 направлена вперед, параллельно оси корпуса, ось Оу1 — вверх, перпендикулярно оси Ох1, а ось Oz1 вправо, перпендикулярно осям Ох1 и Оy1.

Момент

тангажа, или продольный момент, вызывается

аэродинамическими и реактивными силами.

Рассматривая момент аэродинамических

сил, удобно ввести понятие безразмерного

коэффициента

![]() .

Здесь S и

L

— характерные площадь и линейный размер

летательного аппарата. В качестве S

обычно принимают площадь главной несущей

поверхности — крыльев (с подкорпусной

частью) или же площадь миделя корпуса.

В качестве L

целесообразно

брать длину корпуса, однако в ряде

случаев за характерный

линейный размер принимают среднюю

аэродинамическую

хорду (САХ)

крыльев.

.

Здесь S и

L

— характерные площадь и линейный размер

летательного аппарата. В качестве S

обычно принимают площадь главной несущей

поверхности — крыльев (с подкорпусной

частью) или же площадь миделя корпуса.

В качестве L

целесообразно

брать длину корпуса, однако в ряде

случаев за характерный

линейный размер принимают среднюю

аэродинамическую

хорду (САХ)

крыльев.

Величина

аэродинамического момента Mz1

при данной

скорости

и высоте полета зависит от ряда факторов

и прежде всего от

угла атаки и углов отклонения органов

управления. Кроме того,

на величину момента влияет угловая

скорость вращения летательного

аппарата ωz1,

а также скорости изменения угла атаки

и отклонения рулей, характеризуемые

производными

![]() и

и

![]() .

.

Таким

образом Mz1

= f

(,

I,

II,

z1,

![]() ,

,

![]() ) (5.1)

) (5.1)

В общем случае эта зависимость имеет сложный, нелинейный характер. Но при малых значениях аргументов нелинейность выражена слабо и поэтому выражение (5.1) можно представить в виде линейной функции:

Mz1

=

Mz10

+ Mz1

+ MIz1I

+ MIIz1II

+ Mz1z1z1

+![]() +

+

![]() (5.2)

(5.2)

где Mz1, MIz1 и т. д. — частные производные момента тангажа по соответствующим параметрам.

Строго говоря, величина момента Μz1 зависит и от некоторых других параметров: угла скольжения, угла отклонения элеронов, угловой скорости вращения летательного аппарата вокруг оси Οχι и т. д. Обычно влияние этих факторов незначительно, поэтому при расчете аэродинамических характеристик им пренебрегают.

Безразмерный

коэффициент момента Mz1

является

функцией только

безразмерных параметров. Так как величины

ωz1,

α

и δ

имеют

размерность 1/с, то вместо них вводят

безразмерную угловую

скорость

![]() (5.3)

(5.3)

и

безразмерные производные

![]() ,

,

![]() (5.4)

(5.4)

Общее выражение коэффициента продольного момента при малых значениях параметров α, δI, δII и т.д. имеет вид

mz1

= mz10

+![]()

+

+![]() I

+

I

+![]() II

+

II

+![]()

![]() +

+![]()

![]() +

+

![]()

![]()

Входящие

сюда частные производные

,

![]() ,

,

a

также mz10

(коэффициент

аэродинамического момента при (α

= δ

= ωz1

= α

= δ

= 0) зависят главным образом от числа

Маха и

геометрических форм летательного

аппарата. Производные коэффициента

момента по какому-либо углу принято

называть статическими

производными, а

производные по скорости изменения

того или иного угла – вращательными

производными. Таким

образом, в выражении (5.5)

,

,

a

также mz10

(коэффициент

аэродинамического момента при (α

= δ

= ωz1

= α

= δ

= 0) зависят главным образом от числа

Маха и

геометрических форм летательного

аппарата. Производные коэффициента

момента по какому-либо углу принято

называть статическими

производными, а

производные по скорости изменения

того или иного угла – вращательными

производными. Таким

образом, в выражении (5.5)

![]() ,

,

– статические

производные,

а

–

вращательные производные.

,

,

– статические

производные,

а

–

вращательные производные.

Для упрощения

записи величин, входящих в выражения

(5.2) и (5.5), индекс «1» будем в дальнейшем

опускать. Кроме того, будем

опускать черточки в обозначениях частных

производных

,

,

.

Таким образом,

![]() будет

частной производной коэффициента

момента mz1

по безразмерной

угловой скорости ωz1,

а Mzz—частной

производной момента Μz1

по размерной

угловой

скорости ωz1

и т. д.

будет

частной производной коэффициента

момента mz1

по безразмерной

угловой скорости ωz1,

а Mzz—частной

производной момента Μz1

по размерной

угловой

скорости ωz1

и т. д.

С редняя

аэродинамическая хорда.

Как

известно, под

средней

аэродинамической

хордой

(САХ) крыльев

произвольной формы в

плане принимают хорду равновеликих

прямоугольных крыльев,

моментные характеристики которых

приблизительно совпадают с моментными

характеристиками данных крыльев.

Величина

САХ

и ее

координаты относительно начала корневой

хорды

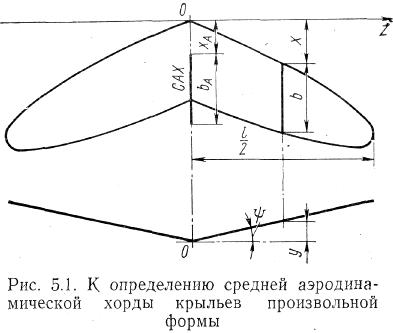

(рис. 5.1)

определяются

следующими выражениями:

редняя

аэродинамическая хорда.

Как

известно, под

средней

аэродинамической

хордой

(САХ) крыльев

произвольной формы в

плане принимают хорду равновеликих

прямоугольных крыльев,

моментные характеристики которых

приблизительно совпадают с моментными

характеристиками данных крыльев.

Величина

САХ

и ее

координаты относительно начала корневой

хорды

(рис. 5.1)

определяются

следующими выражениями:

(5.6)

(5.6)

(5.7)

(5.7)  (5.8)

(5.8)

Эти выражения получены в предположении, что характеристики сечений крыла (Cy1 сеч, Сх1cеч, Cm0) не изменяются вдоль его размаха.

Середина средней аэродинамической хорды всегда совпадает с центром тяжести площади крыльев.

Для трапециевидных

крыльев

интегралы можно найти аналитическим

путем,

так как для них

справедливы

такие соотношения:![]() (5.9)

(5.9) ![]() (5.10)

(5.10)

x=z∙tgχ0;(5.11)

y=z∙tgψ,(5.12)

где ψ

– угол поперечной V-образности

крыльев;

![]() .

.

Подставив выражения (5.9) — (5.12) в (5.6) — (5.8), после интегрирования получим:

![]() (5.13)

(5.13) ![]() (5.14)

(5.14) ![]() (5.15)

(5.15)

Существует

простой графический способ определения

САХ трапециевидного

крыла. Для этого необходимо проделать

следующие построения (рис. 5.2):

провести линию АВ, делящую хорды крыла пополам;

на продолжении концевой хорды отложить отрезок CD = b0, а на продолжении корневой хорды – отрезок EF=b1. Концы этих отрезков соединить между собой; точка G пересечения линий АВ и DF будет центром тяжести площади трапеции (крыла);

через точку G провести хорду MN, которая и будет средней аэродинамической хордой.

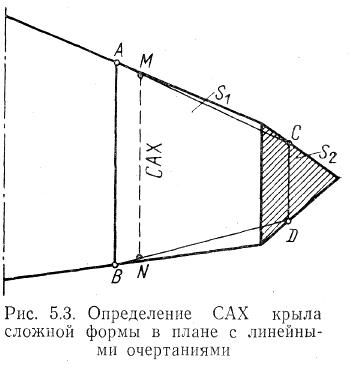

Если крыло имеет более сложную форму в плане (рис. 5.3), то поступают следующим образом:

разбивают крыло на две части с площадями S1 и S2, каждая из которых представляет собой трапецию или треугольник;

находят САХ каждой части описанным выше способом и концы САХ соединяют прямыми АС и BD;

отрезок АС делят обратно пропорционально площадям S1 и S2, т.е. согласно условию

;

;через найденную таким образом точку Μ проводят прямую ΜΝ, заканчивающуюся на линии BD.

Отрезок ΜΝ и есть средняя аэродинамическая хорда крыла. Как видно из рис. 5.3, начало и конец САХ не совпадают с передней и задней кромками крыла.

Если крылья имеют криволинейные очертания, то для определения САХ приходится вычислять выражения (5.6) — (5.8) методом графического интегрирования.

§ 2. МОМЕНТ ТАНГАЖА ПРИ ωz=α=δ = 0

Рассмотрим величину аэродинамического продольного момента, действующего на летательный аппарат, при условии, что угловая скорость ωz равна нулю, а угол атаки и углы отклонения органов управления остаются неизменными по времени.

В ведем

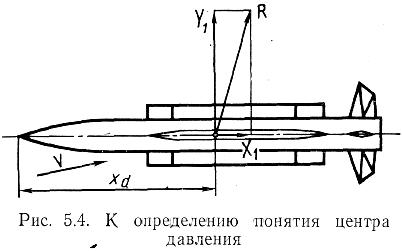

понятие центра

давления летательного

аппарата. Центр давления – это точка

на продольной оси Οx1,

через которую

проходит равнодействующая

аэродинамических сил (рис. 5.4).

Беспилотные летательные аппараты,

как правило, симметричны или почти

симметричны относительно плоскости

x1Oz1,

поэтому

тангенциальная сила Х1

проходит по

оси Ох1.

При этом условии

центр давления

можно определить как точку приложения

равнодействующей нормальных сил Υ1.

ведем

понятие центра

давления летательного

аппарата. Центр давления – это точка

на продольной оси Οx1,

через которую

проходит равнодействующая

аэродинамических сил (рис. 5.4).

Беспилотные летательные аппараты,

как правило, симметричны или почти

симметричны относительно плоскости

x1Oz1,

поэтому

тангенциальная сила Х1

проходит по

оси Ох1.

При этом условии

центр давления

можно определить как точку приложения

равнодействующей нормальных сил Υ1.

Обозначим координату

центра давления, отсчитанную от некоторой

точки на оси Ох1

(например, от

носика корпуса), через xd,

а координату

центра тяжести аппарата (центровку)

через xT.

Тогда момент

аэродинамических сил относительно

центра тяжести можно выразить в виде

Mz

=Υ1(xT

–xd)(5.16),

а коэффициент момента![]() (5.17)

(5.17)

По аналогии с

понятием центра давления всего

летательного аппарата введем также

понятия центров

давления его частей, как точек

приложения нормальных сил, создаваемых

этими частями.

Так как момент равнодействующей, равен

сумме моментов ее

составляющих, то Cy1xd

=

![]() +

+![]() +

+![]() . (5.18)

. (5.18)

Отсюда находим связь между координатами центров давления частей аппарата xdф,xdI,xdII и координатой общего центра давления:

xd=![]() [

+

[

+![]() +

]. (5.19)

+

]. (5.19)

Исключив из равенств (5.17) и (5.19) величину хd, можно выразить коэффициент момента тангажа непосредственно через xdф, xdI, xdII:

mz

=

![]() +

+![]() +

+![]() (5.20)

(5.20)

При малых углах атаки и углах отклонения рулей удобно пользоваться понятием аэродинамических фокусов летательного аппарата. Как было показано в гл. III, в этом случае нормальная сила может быть представлена в виде линейной функции:

Υ1

=

![]() +

+![]() +

+![]() +

+![]() (5.21)

(5.21)

Каждая из составляющих нормальной силы приложена в определенной точке. Фокусом летательного аппарата по углу атаки называется точка приложения той части нормальной силы, которая пропорциональна углу атаки . (Строго говоря, здесь надо было бы рассматривать не составляющие нормальной силы, а составляющие полной аэродинамической силы.)

Аналогичный смысл имеют понятия фокусов по углам отклонения передних или задних несущих поверхностей: это точки приложения тех составляющих нормальной силы, которые пропорциональны углам δI или δII ( и ).

Как видно из приведенных определений, ни один из фокусов, в общем случае не совпадает с центром давления летательного аппарата, т.е. с точкой приложения всей нормальной силы. В частном случае, когда аппарат симметричен относительно плоскости x1Oz1 и δI = δII = 0, центр давления совпадает с фокусом по α, так как в этом случае Υ1 = . Если аппарат симметричен и α = δII = 0, то центр давления совпадает с фокусом по δI и т.д.

Можно дать и другое определение понятия фокуса. Представим, что поперечная ось Οz1 проходит через фокус по α, и вычислим момент аэродинамических сил относительно этой оси при закрепленных в определенном положении органах управления (δI = δII = const). Легко убедиться в том, что этот момент будет постоянным, не зависящим от угла атаки. Действительно, первая составляющая нормальной силы в выражении (5.21) приложена в фокусе по α и поэтому не создает момента, а вторая, третья и четвертая составляющие при δI = δII = const дают момент постоянной величины.

Следовательно, фокусом по углу атаки можно назвать точку, обладающую тем свойством, что при закрепленных органах управления момент аэродинамических сил относительно оси Oz1, проходящей через эту точку, не зависит от угла атаки.

Путем таких же рассуждений легко показать, что момент относительно фокуса по δI не зависит от δI, а момент относительно фокуса по δII не зависит от δII.

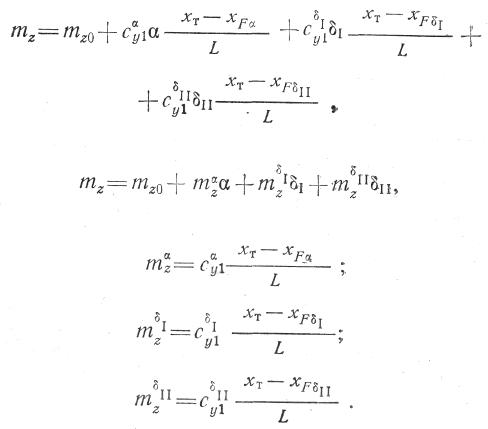

Пользуясь понятиями аэродинамических фокусов, можно написать следующее выражение коэффициента момента тангажа летательного аппарата при малых углах α, δI и δII:

(5.22)

или

(5.23)

(5.24)

(5.25)

(5.26)

В этих выражениях xFα, xFδI и xFδII – координаты фокусов по α, δI и δII.