- •Введение

- •1.1. Технический манифест

- •1.2. Беспроволочное воображение

- •1.3. Ономатопея и синоптические карты

- •1.4. Грани футуризма

- •Глава 2

- •2.1. Фонетический стих хуго балля

- •2.2. Стилевое разнообразие поэзии рихарда хюльзенбека

- •2.3. Нигилизм тристана тцары

- •2.4. Фонетический леттризм рауля хаусманна

- •2.5. Мерц-искусство курта швиттерса

- •Заключение

- •Литература

- •Глава 1. «Слова на свободе»: поэтические концепции итальянского

- •Глава 2. Поэзия Дада в Цюрихе, Берлине и Ганновере

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет иностранных языков

Кафедра сравнительного изучения литератур и культур

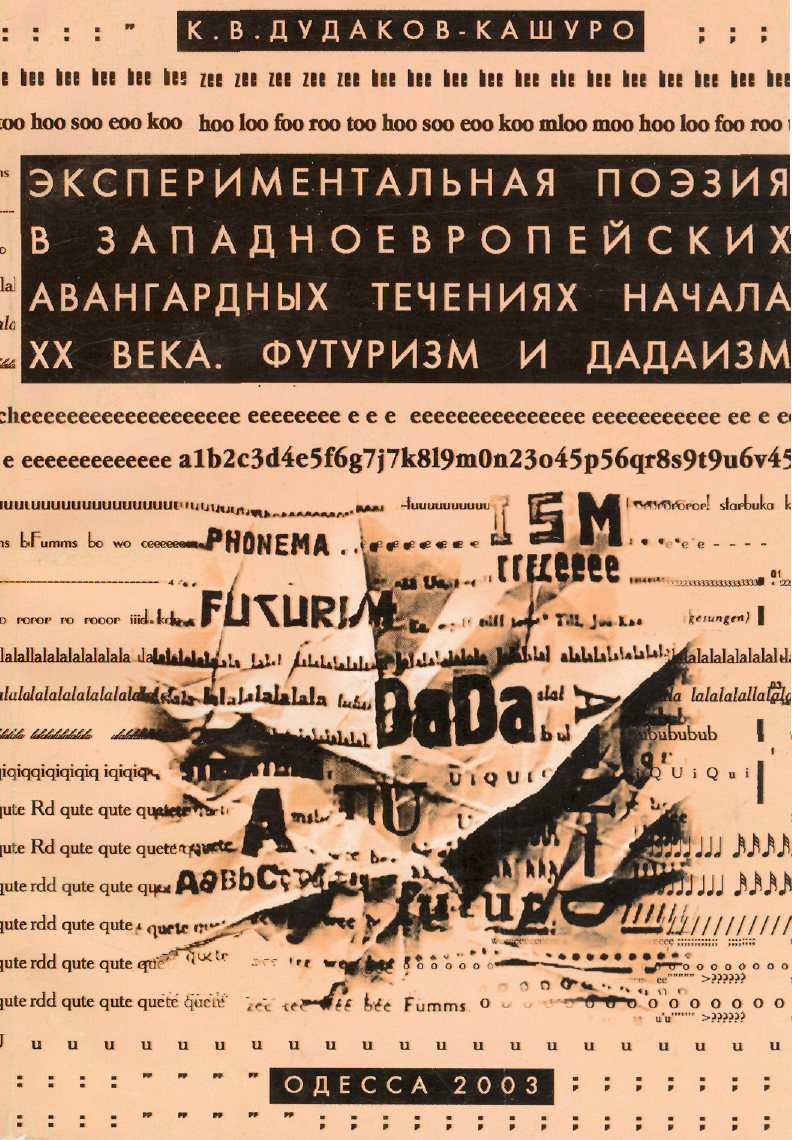

К. В. ДУДАКОВ-КАШУРО

экспериментальная поэзия

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ АВАНГАРДНЫХ ТЕЧЕНИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА

(футуризм и дадаизм)

Одесса • «Астропринт» • 2003

ББК 83.01:83.3(4)

Д81 УДК 82-1:824)6(4-15)

Художник обложки П. Инфантэ-Арана

Рецензенты:

A. В. Ващенко, д-р филол. наук, профессор кафедры сравнит, изучения нац. литератур и культур ф-та иностр. яз. МГУ им. М. В. Ломоносова;

Е. И. Волкова, д-р культурологии, профессор кафедры сравнит, изучения нац. литератур и культур ф-та иностр. яз. МГУ им. М. В. Ломоносова;

B. И. Силантьева, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой за-рубеж. лит. ф-та РГФ ОНУ им. И. И. Мечникова

Рекомендовано в печать редакционно-издательской комиссией факультета иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоносова. Протокол № 4 от 14.05.2003 г.

„ 4603030200-202 „

Д 318-2003 Безо6ъявл'

ISBN 966-318-049-8

© К. В. Дудаков-Кашуро, 2003 © П. Инфантэ-Арана, художник обложки, 2003

Введение

Автор данной работы предпринял попытку познакомить читателя с основными чертами литературной теории и практики двух крупнейших авангардных течений начала XX века: итальянского футуризма и немецко-швейцарского дадаизма. При этом основой исследования стали наиболее радикальные взгляды выдающихся представителей обоих течений на литературный процесс и на художественное произведение, их нацеленность на языковой эксперимент и на изменение не только представления, но и восприятия текста. В сущности, как футуристы, так и дадаисты отходят от текста в его традиционном филологическом понимании, то есть как связного и автономного дискурса, и рассматривают его, скорее, в герменевтическом ключе и даже так, как это делали постструктуралисты, но уже во второй половине XX века. Таким образом, текстом становится не последовательность вербальных знаков, но пространственное графическое решение или рассчитанный на слуховое восприятие фонетический шум, не подлежащий определённой семантической интерпретации. Впрочем, явление подобного новаторства в литературе вряд ли можно считать достижением целиком западной культуры — пионеры русского футуризма проводили свои идеи в жизнь часто независимо и, по крайней мере, совершенно оригинально и революционно. В российском литературоведении этот вопрос исследован достаточно полно'. С этой точки зрения, цель данной работы состоит в стремлении расширить наши представления о проблеме за счёт западноевропейского авангарда, всё-таки мало знакомого нашему читателю и до сих пор недостаточно изученного в России, и, возможно, потому, вызывающего часто несправедливо отрицательную реакцию. Свидетельством этого может служить крайне негативное отношение к экспериментальным поэтическим формам известного литературоведа, академика

Одной из наиболее удачных попыток обобщить развитие нетрадиционных поэтических форм в России является книга С. Е. Бирюкова «Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма» (М.: Наука, 1994).

5

М. Л. Гаспарова, считающего их лишь «тупиковым развитием тенденций свободного стиха»2.

На Западе, правда, интерес к этой теме носит также спорадический характер. Так, первые систематические попытки предпринимались в основном в послевоенное время и на рубеже 60-70-х годов, когда были сформированы нео-авангардистские направления, такие как «Флюксус» в Германии, «Венская группа» в Австрии, «Группа 63» в Италии и ряд других3. Тогда первыми историками и критиками авангарда выступили сами поэты, пытавшиеся найти свои истоки в бурных 10-20-х годах. Однако, несмотря на очевидный интерес многих художников, поэтов, литературоведов к истории поэтического авангарда первой четверти XX столетия, не было подготовлено ни одного издания, где был бы представлен комплексный анализ художественных экспериментов в новом искусстве. Это можно сказать и об исследованиях в отдельных движениях, будь то итальянском футуризме или немецком дадаизме. В лучшем случае, отрывочная информация содержится в сборниках нескольких поэтов или в отдельных монографиях наиболее крупных мастеров. Большинство материалов, посвящённых исключительно поэтическим изысканиям внутри определённой авангардной группировки, представляют собой статьи в специализированных журналах, альманахах, вестниках или книгах по общей истории того или иного движения.

Однако отсутствие капитального труда на эту тему — далеко не единственное доказательство недостаточной изученности предмета. Среди всех видов авангардного искусства именно литература оказалась в позиции terra incognita. Это связано с тем, что круг теоретиков авангардной поэзии едва ли не уже круга её

2 В своём «Очерке истории европейского стиха» М. Л. Гаспаров, разделяя современную экспериментальную поэию, которую он называет по западной традиции «конкретной поэзией», на стихи для слуха и стихи для глаза, даёт ей следующую оценку: «[...] каждый найденный приём исчерпывается в первом же стихотворении и дальнейшие тексты, написанные по тому же образцу, кажутся ненужными повторениями. Она может быть экспериментальной лабораторией, но не может стать массовым производством: это тупик». См.: Гаспаров М. Очерк истории европейского стиха. — М.: Фортуна Лимитед, 2003. — С. 234.

' В основном, это небольшие публикации в ряде филологических журналов и альманахов.

авторов. Осмелимся утверждать, что изучение поэзии итальянских футуристов и немецких дадаистов находится на периферии литературоведения. В сущности, этим занимаются энтузиасты-одиночки, в основной своей массе поэты, которые и сейчас публикуют свои материалы в малотиражных изданиях самиздатовс-кого типа. Тем самым наиболее доступная информация о литераторах в раннеавангардных движениях по большей части содержится либо в общих исследованиях по истории того или иного направления, либо в отдельных сборниках материалов. Что касается переизданий наследия мастеров западноевропейского литературного авангарда, то наибольшей популярностью пользуются сочинения идеолога футуризма Филиппе Томмазо Маринетти и немецкого классика Курта Швиттерса. Основной же корпус литературы других авторов, соратников Маринетти и Швиттерса, был издан на рубеже 60-70-х годов и с тех пор оказался попросту неинтересным современному издателю. В России ситуация с нетрадиционной западноевропейской поэзией ещё более удручающая. Информация о литературном дадаизме крайне отрывочна. Помимо редких переводов и журнальных статей, вышедших в начале 20-х годов, здесь издана книга крупного историка французского дадаизма Филиппа Сануйе4, а также интересное в контексте темы данной работы репринтное издание «Альманаха Дада»5'б. Таким образом, движение дада, не говоря уже о его литературной части, остаётся российскому читателю неведомо7.

4 Сануйе М. Дада в Париже. — М.: Ладомир, 1999.

5 Альманах Дада. — М.: Гилея, 2000.

6 Когда основная часть данной работы была закончена, из печати вышла наиболее полная антология текстов дадаистов: Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: Тексты, иллюстрации, документы: Пер. с нем. С. К. Дмитриева / Отв. ред. К. Шуман. — М.: Республика, 2002.

7 В этом отношении крайне иллюстративна статья «Дадаизм» в «Литературной Энциклопедии Терминов и Понятий» (Под ред. А. Н. Николюкина. ИНИ-ОН РАН. — М.: НПК «Интелвак», 2001). Вместо раскрытия особенностей литературного дадаизма и описания различных жанров, созданных в рам-

, ках этого движения, читателю остаётся довольствоваться кратким описанием истории данного течения, перечислением имён и дат. В отношении итальянского футуризма информация ещё более фрагментарна и оторвана от литературного контекста.

Что касается итальянского футуризма, то основные тексты манифестов этой группы были переведены в середине 10-х годов и с тех пор не переиздавались. Единственным изданием по футуризму, выпущенным в России за последние 70 лет, является фундаментальная монография искусствоведа Екатерины Бобринской «Футуризм» (М., 2000)8.

В своём небольшом исследовании мы стремились объективно представить и дать насколько возможно полное и структурированное описание поэтических экспериментов в двух важнейших и наименее изученных в России художественных течениях западноевропейского искусства: итальянском футуризме и швейцарско-немецком дадаизме. Достижение этой цели предполагает: а) систематизацию материала по теоретическим разработкам (в итальянском футуризме) и по отдельным персоналиям (в швейцарско-немецком дадаизме); б) уточнение основных понятий и специфических терминов, созданных в рамках движений (напр., симультанная, фонетическая, брютистская поэзия у дадаистов и «беспроволочное воображение», «синоптические карты» у итальянских футуристов); в) определение различных типов связи между словесным и изобразительным творчеством, их роли в построении «совокупного произведения искусства» — Gesamtkunstwerk.

Методологическую основу исследования составляет комплексный анализ основных концепций экспериментальной поэзии на материале манифестов, других заявлений теоретического характера, а также на примере непосредственно поэтических текстов, часть которых была специально переведена для этой работы. Сам материал диктовал систему анализа и адсорбировал её основные принципы: многие тексты как описываются (поскольку они малоизвестны), так и анализируются (но в соответствии с эстетическим рядом данного направления в искусстве), что позволило, по возможности, объективно представить всё многообразие поэтических принципов футуристов и дадаистов.

Итак, автор данной работы предпринял попытку кратко представить и прокомментировать поэтические материалы важнейших авангардных течений начала прошлого века, выделить наи-

* Бобрииская Е. Футуризм. — М.: Галарт, 2000.

более характерные черты их поэтики и стилистики. Новые, зачастую впервые получившие освещение в рамках отечественного литературоведения, тексты вводятся в контекстуальное пространство экспериментальной отечественной и западноевропейской поэзии — тем самым представляется возможной универсализация материала и выход в методики системных обобщений, концептов и смыслов, свойственных данному типу творчества. В перспективе — эта работа могла бы стать частью более обширного компаративистского исследования, включающего описание типологически сходных процессов в России, Испании, Великобритании, США и других странах. В этом смысле, у данной темы есть как строго литературоведческая, так и культурологическая перспектива, осуществление которой возможно, правда, лишь после того, как материал будет собран, структурирован и тщательно проанализирован.

Все переводы и подстрочники выполнены автором, кроме тех случаев, когда переводчик указан.

Автор выражает глубокую благодарность всем, кто принимал участие в подготовке данной монографии: Волковой Е. И., Ляль-чуку К. М., Розановой Е. И., Силантьевой В. И., Ващенко А. В., Дудакову В. А., Кашуро М. К.

Г л а в а 1

«СЛОВА НА СВОБОДЕ»:

ПОЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИТАЛЬЯНСКОГО ФУТУРИЗМА

(Филиппе Томмазо Маринетти и другие)

Рассматривая особенности поэтических экспериментов итальянских футуристов, прежде всего, следует принять во внимание их необыкновенную последовательность в провозглашении и исполнении новых принципов поэтического творчества. Нам известно крайне мало о каких-либо отступлениях в практике различных поэтов-футуристов от общей теоретической программы футуристической литературы, реализовавшейся в нескольких манифестах.

Основным инициатором всех литературных нововведений и автором большинства манифестов выступал идейный вдохновитель и вождь итальянских футуристов — Филиппе Томмазо Маринетти (Filippo Tommaso Marinetti) (наст, имя — Emilio Angelo Carlo Marinetti) (1876-1944). Бесспорно, Маринетти являлся центральной фигурой в движении и его роль организатора первостепенна. Однако не стоит забывать, что «ненавистник лунного света, мизогин, разрушитель музеев, непримиримый противник филистёрства»9 был ещё и поэтом, причём литературная практика оказалась его основной профессиональной деятельностью.

Начальное образование Маринетти получил во Французском иезуитском колледже в Александрии, там же проявились его первые литературные таланты, нашедшие отражение на страницах журнала «Папирус»: «[...] должен сказать, что я жаждал жизни как завоевания, науки как подтверждения теорий, и воображения как литературы. Поскольку позитивизм и детерминизм наскучили мне,

Так писал о нём первый историограф русского футуризма, поэт и переводчик Бенедикт Лившиц. См.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. — Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1933. — С. 212.

10

я принялся за поэзию как способ познания мира подобно морскому флоту, бесстрашно плывущему в заоблачной поэзии» («[...] I came to covet Life as conquest Science as proof of theories and Imagination as the literature I must write while Positivism and Determinism bored me I'd already taken to Poetry as a way of exploring the world a marine navigating intrepid aerial poetry»)'".

В 1894 году Маринетти переезжает во Францию, где в Сорбонне учится литературе и, по некоторым сведениям, получает диплом бакалавра". Несмотря на дальнейший переезд в Италию, он будет впоследствии много писать на французском языке, а его первые серьёзные работы будут выходить в парижских журналах. Успех к нему пришёл рано, в 1898 году было опубликовано его небольшое стихотворение «Старые моряки» (Les vieux marins), которое получило лестную оценку известного поэта-«парнасца» Катю-ля Мендеса, крупного мастера верлибра Густава Кана (Gustave Kahn) и знаменитой актрисы Сары Бернар. В ближайшие 7 лет у Маринетти вышло более шести книг, включая эпическую поэму («Покорение звёзд» (La conquete des etoiles) (1902), сатирическую трагедию в прозе «Король Бомбанс» (Le Roi Bombance) (1905) и сборник лирики «Poemes lyriques» (1904). Практически весь ранний период творчества Маринетти связан с французским символизмом, в частности с именами Эмиля Верхарна, Габриэля ди Аннунцио, Альфреда Жарри и др. На почве увлечения символизмом Ф. Т. Маринетти совместно с Семом Бенелли (Sem Benelli) и Витальяно Понти (Vitaliano Ponti) организовывает важнейший печатный орган итальянского символизма — международный журнал «Poesia» (1905), в котором публикуются произведения не только французских символистов, но и будущих поэтов-футуристов Па-оло Буцци (Paolo Buzzi) (1874-1956), Коррадо Говони (Corrado Govoni) (1884-1965) и Альдо Палаццески (Aldo Palazzeschi) (1885-1974). «Номера этого издания показывают, как за несколько лет Маринетти сменил традиционные поэтические ценности на неистовость разрушения, характерную для раннего футуризма. Движе-

10 Marinetti F. Т. An Italian Sensibility Born in Egypt // Marinetti F.T. Let's murder the Moonshine. Selected Writings. — Los Angeles: Sun & Moon Press, 1991. — P. 226.

" В различных исследованиях биографические данные часто не совпадают.

11

ние началось с мощного волевого акта: стремления создать новую литературную формулу, которая отражала бы новый век»12.

Неудивительно, что одним из исходных составляющих этой формулы стал vers libre (verso libero — итал.) — свободный стих, занимавший особое место в символистской лирике благодаря независимому отношению к метру и рифме, позволявшему передавать поэтические ощущения динамично и непосредственно, как этого требовало новое время13. Вдохновлённый теоретическим трудом «Истинная поэтика и программа свободного стиха» (1908) своего друга, поэта Джана Пьетро Лучини (Gian Pietro Lucini) (1867-1914), Маринетти перенимает его концепцию стихосложения и впоследствии усовершенствует её до соответствующего футуристической идеологии вида. «Теория верлибра оказалась важным предавангардным этапом в сложении футуристической эстетики, — пишет автор единственной книги в России по итальянскому футуризму Е. Бобринская. Соединение формального эксперимента в искусстве с задачами воплощения нового мироощущения, наделение поэта властью через революцию в области художественной формы создавать новую социальную реальность — всё это, бесспорно, являлось предвестием футуристической программы»14.

Как известно, первым документом футуристической эстетики явился «Первый манифест футуризма» (Manifeste du Futurisme — франц., Manifesto del futurismo — итал.), написанный ещё в конце 1908 года, но опубликованный спустя несколько месяцев 20 февраля 1909 года на первой полосе газеты «Фигаро». Главные аспекты этого манифеста (всего их 11), ставшие базовыми для всего движения, читателю, безусловно, знакомы — это воспевание «риска, дерзости, неукротимой энергии»15, интуиции и анархизма, машины и скорости, отваги и войны, шума и города, отрицание традиций культурного прошлого и презрение к женщи-

12 Maria D. L. Filippo Tommaso Marinetti // Futurismo & Futurismi / Ed. By P. Hulten — N. Y., Milan: Abbeville Press, 1986. — P. 512.

13 Собственно, журнал "Poesia" был ничем иным, как «международным обозрением свободного стиха».

н Бобринская Е. Указ. соч. — С. 8.

15 Маринетти Ф. Т. Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы 20 века. — М.: Прогресс, 1986. — С. 160.

12

не. Конечно, футуристическая мифология не могла не отразиться на содержании новой поэзии, поэтому рассмотрим те эстетические принципы, которые легли в основу, прежде всего, поэтической программы.

В своём манифесте Маринетти прямо указывает, что «до сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экстаз и сон; мы же хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака», в соответствие с этим «главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт»16. И, следовательно, «надо, чтобы поэт расходовался с жаром, блеском и расточительностью»17.

Другой задачей поэзии Маринетти считал обязанность «быть жестокой атакой против неизвестных сил, чтобы требовать от них преклонения перед человеком»18. Каких именно сил, «дуче футуризма» не уточняет, поэтому данное требование остаётся самым загадочным. Единственный вывод, который напрашивается, — поэт-футурист должен решительно бороться со всякого рода метафизикой и подчинять её своей воле. Правда, этот вывод вступает в противоречие со словами Маринетти «пусть поэт [...] будит первозданные стихии»19. Впрочем, эстетика футуризма парадоксальным образом сочетала анархический бунт с идеализированной «разумной машиной», делая акцент на «божественной интуиции», объектом которой были сугубо технические, функциональные предметы. Всё это свидетельствовало о необыкновенном неоромантическом порыве, свойственном в особенности раннему периоду футуристического движения. Вероятно, отсюда и пристрастие к форме верлибра, возрождённого немецкими предромантиками в середине XVIII века и ставшего отправной точкой для первых футуристов.

16 Маринетти Ф. Т. Манифест футуризма // Манифесты итальянского футуризма. Собрание манифестов. Перевод В. Шершеневича. — М.: Типография Русского Товарищества, 1914. — С. 7.

17 Там же. — С. 7.

18 Там же.— С. 7.

19 Марипетти Ф. Т. Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы 20 века. — М.: Прогресс, 1986. — С. 160.

13