Практическое занятие №2: Правила оформления плана фундамента. Конструирование фундаментов. Определение глубины заложения. Построение планов ленточного, столбчатого фундаментов.

1. Правила оформления плана фундамента.

План расположения элементов фундамента изображается как сечение горизонтальной плоскостью, проведенной ниже уровня земли, но выше подошвы фундамента. Исходя из этого, на плане изображают конструкцию основания фундамента (раскладку сборных железобетонных или бетонных блоков, бутовую или бутобетонную подушку и т. д.), а при наличии подвала - контур его стен, опирающихся на эту конструкцию. При этом стены подвала с нанесением имеющихся в них отверстий вычерчивают тонкой линией, а подушку фундамента — более толстой.

На чертеже плана наносят координационные оси, размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры; марки элементов сборных конструкций, отметки наиболее характерных уровней заложения подошвы фундамента.

Пример выполнения плана бутобетонного фундамента.

При свайных фундаментах следует на чертеже показывать размещение в плане свай, ростверка и горизонтальное сечение стен, опирающихся на ростверк.

2. Конструирование фундаментов.

Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая эти нагрузки на основание (грунт). Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома составляет 10...30%.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента, или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента, ее уширение — подушкой.

Конструкции фундаментов проектируют с учетом характера несущего остова зданий и сооружений и степени чувствительности их к возможным осадкам, характера геологических и гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных строительных материалов и средств механизации, мощности материально-технической базы.

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании (пучинистыми). Остальные грунты (пески, гравелистые и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании (непучинистых).

2.1 Конструктивные решения фундаментов.

По виду конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные и свайные фундаменты. В зависимости от технологии возведения фундаменты бывают сборные и монолитные.

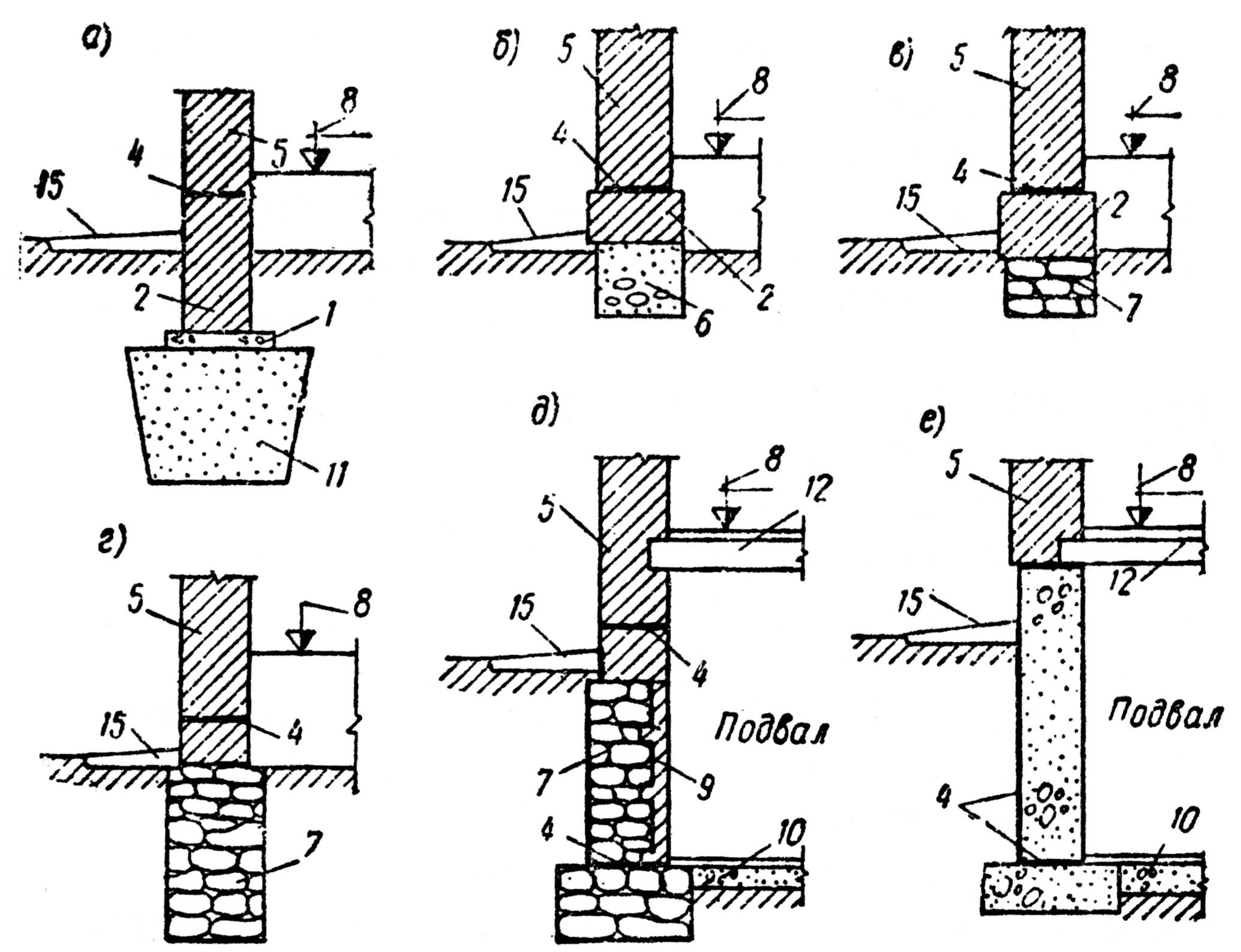

Основные конструктивные схемы фундаментов для малоэтажных жилых зданий:

а — ленточный фундамент;

б — столбчатый;

в — фундамент в виде сплошной железобетонной плиты;

г — фундамент на коротких сваях;

д — ленточный фундамент на песчаной подушке;

1 — стена; 2 — лента фундамента; 3 — столб; 4 — фундаментная балка; 5 — монолитная железобетонная плита; 6 — ростверк; 7 — свая; 8 — песчаная подушка.

Изготовляют такие фундаменты из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки.

Если в проекте дома предусматривается наличие подвала, большого приямка или цокольного этажа, то фундамент должен быть ленточной конструкции, чтобы успешно выполнять функции стены подвала. Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома. Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом или части дома с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений. Практика эксплуатации малоэтажных жилых зданий с фундаментами глубокого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, проектируют дома без подвалов на фундаментах мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки — 0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Когда под домом располагается грунт очень разнородный по степени вспучивания при замерзании, то приходится проектировать фундамент в виде сплошной плиты из монолитного железобетона и на песчаной подушке. В некоторых случаях оказываются эффективными свайные фундаменты, глубину заложения которых принимают значительно ниже глубины промерзания грунта, где силы бокового трения незамерзающего слоя превышают силу трения от вспучиваемого слоя. Реже на таких грунтах ставят столбчатые фундаменты из монолитного железобетона с уширением подошвы, так как изготовление их требует больших трудозатрат.

2.1.1 Ленточные фундаменты в виде сплошных стенок устанавливают по всему контуру стен. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала. Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева.

а — на песчаной подушке; б — бутобетонный

фундамент; в, г — бутовый фундамент; д

— то же, с кирпичной облицовкой; е —

бетонный фундамент дома с подвалом; ж

— из сборных сплошных бетонных блоков;

— на песчаной подушке; б — бутобетонный

фундамент; в, г — бутовый фундамент; д

— то же, с кирпичной облицовкой; е —

бетонный фундамент дома с подвалом; ж

— из сборных сплошных бетонных блоков;

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная

стена (цоколь); 3 — фундаментный

стеновой блок; 4 — гидроизоляция; 5 —

стена надземной части здания; 6 —

бутобетон; 7 — бутовая кладка; 8 — уровень

пола первого этажа (±0,00); 9 — кирпичная

облицовка: 10 — пол подвала; 11 — песчаная

подушка; 12 — надподвальное перекрытие;

15 — отмостка.

— бетонная подготовка; 2 — фундаментная

стена (цоколь); 3 — фундаментный

стеновой блок; 4 — гидроизоляция; 5 —

стена надземной части здания; 6 —

бутобетон; 7 — бутовая кладка; 8 — уровень

пола первого этажа (±0,00); 9 — кирпичная

облицовка: 10 — пол подвала; 11 — песчаная

подушка; 12 — надподвальное перекрытие;

15 — отмостка.

Чаще всего такие фундаменты устраивают под зданиями с каменными стенами (крупноблочными, кирпичными и др.). Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке есть неоднородные по сжимаемости грунты, просадочные или слабые грунты с прослойками.

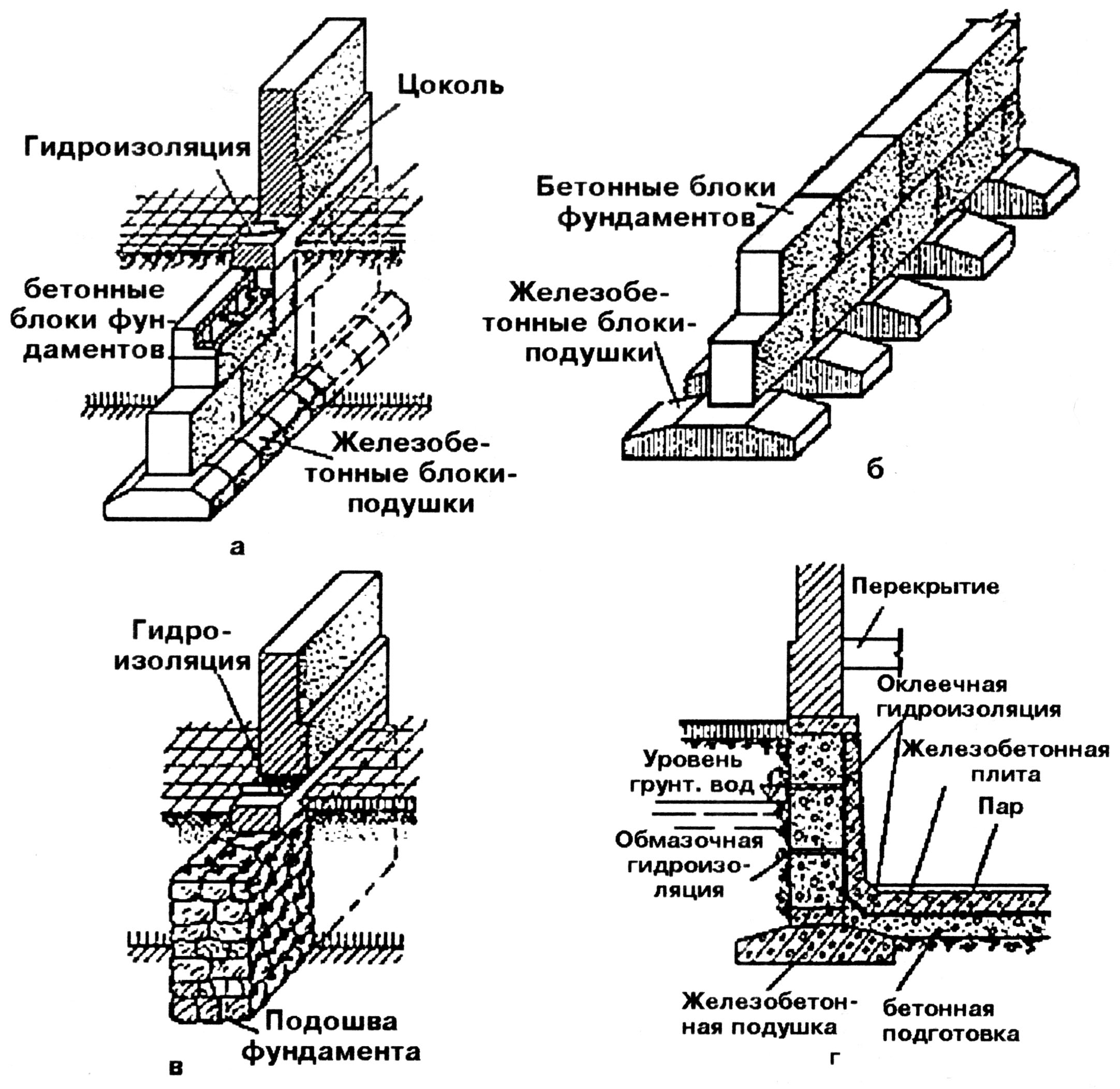

Ленточные и прерывистые фундаменты:

а - ленточный сборный при отсутствии подвала;

б - прерывистый сборный;

в - ленточный из бутового камня;

г - ленточный при наличии подвала и высоком уровне фунтовых вод

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бута, бутобетона, бетона, железобетона, крупнопористого бетона и грунтобетона.

На скальных грунтах чаще используют бутобетонные фундаменты. Их выполняют из тяжелого бетона марки 75 и выше с введением в бетон по мере возведения фундаментов бутового камня («изюма») до 30—40% объема. Этот материал лучше заполняет неровности поверхности скального основания. Стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Бутобетонные фундаменты устраивают по щебеночной подготовке толщиной 50—100 мм, втрамбованной в грунт.

Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большую трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м, при применении постелистого бута - плитняка толщина стенки может быть уменьшена до 0,3 м. Для бутовых фундаментов применяют тяжелые природные камни, обычно из известняка или песчаника марки не ниже 200.

Верхний обрез бутобетонных и бутовых фундаментов ввиду неточности плоскости обреза следует увеличить на 80—100 мм.

Для передачи нагрузки на большую площадь основания применяют уширение к подошве, которое в бутовых и бутобетонных монолитных фундаментах производится уступами. Высота уступа принимается не менее 300 мм для бутобетонных массивов, а для бутовых — два ряда кладки, или 350—600 мм. Отношение высоты уступа к его ширине принимают из условия исключения растягивающих напряжений в нижней части фундамента в пределах 1,25—1,75, в зависимости от давления на грунт и марки бетона или раствора. При небольших нагрузках на основание и при хороших грунтах ширину фундаментов книзу можно не увеличивать.

.Монолитные ленточные железобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется значительное развитие ширины подошвы ленты при минимальной ее высоте. Такое решение фундаментов встречается редко. Оно может быть применено при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов экономически нецелесообразно.

Сборные ленточные фундаменты под стены сооружают из фундаментных блоков-подушек и из фундаментных стеновых блоков. Для малоэтажных зданий фундаменты выполняются из фундаментных стеновых блоков, образующих соответственно подошву и стену фундамента. Блоки изготовляют сплошными из легкого бетона или пустотелыми из тяжелого бетона (высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 м). Фундаментные стеновые блоки часто выполняют из более прочных материалов, чем надземные стены здания, поэтому фундаментные стены могут быть тоньше стен здания. Свес стен здания должен быть при этом не более 130 мм. Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной около 100 мм при прочих грунтах. Под пустотелые подушки следует делать бетонную подготовку.