- •Биологические методы очистки воды

- •Искусственные методы биологической очистки

- •Анаэробный метод биологической очистки воды.

- •33. Биологическое удаление тяжелых металлов и радионуклидов

- •22 Восстановление очерных экосистем Биологическая очистка природных водоемов. Биопруды и гидроботанические площадки

- •18 Сновные принципы микробной биоремедиации почв

- •19 Источники загрязнения окружающей среды ув

- •20 Спользование микроводорослей для очистки сточных вод

- •23 Микробиогическачя переработка органических отходов

- •25 Анаэробное сбраживание

- •27Вермипроизводство - переработки органического мусора с помощью красного калифорнийского червя

- •28Биодеградация неытяных загрязнгений

- •29 Иотехнологии в решении экологических проблем

- •31 Мониторинг окружающей среды

- •32 Формы биоиндикации

- •34 Иотехнологии в энергетике

- •35 Биокоррозия

- •36 Методы контроля ветеринарных билогических препаратов.

- •38 Перспективы развития биотехнологии

- •40 Механизм реализации государственной природоохранной политики

Когда мы только начинали разрабатывать новое для Республики Коми направление исследований, ещё не ставился остро вопрос о нефтяных загрязнениях, но на слуху были экологические проблемы других отраслей народного хозяйства — лесопереработки, сельского хозяйства, восстановление земель после добычи каменного угля. Первые наши работы были посвящены исследованию возможности биологической трансформации и обезвреживания токсичных веществ в составе отходов лесопереработки и деревообработки. Изучая возможность трансформации фенольных соединений в составе отходов лесопереработки, мы разработали серию технологий получения из гидролизного лигнина, древесных опилок и коры экологически-безопасных и биологически-активных материалов. В перспективе разные модификации полученного материала могли стать сырьём для последующего использования для улучшения плодородия почв, стимулирования роста сельскохозяйственных культур, а также в качестве альтернативных торфу органических удобрений для рекультивации техногенно-нарушенных, труднодоступных и нефтезагрязнённых территорий Крайнего Севера.

Первым стал органно-минеральный компост, полученный путём биотехнологически переработанного с опилками и птичьим помётом гидролизного лигнина, который был разработан для утилизации крупнотоннажных отходов лесоперерабатывающего производства с целью получения органического удобрения, альтернативного торфу, для восстановления почвенно-растительного покрова на бедных органикой нарушенных землях в зоне добычи угля и транспортировки нефти в условиях Крайнего Севера. Первые успешные испытания полученного удобрения были проведены в зоне Воркутинской тундры в районе шахты Хальмер-Ю на участках, лишённых растительного покрова в 1991 году.

Лигносорбент, изготавливаемый на основе высушенного до воздушно-сухого состояния и измельчённого компоста с предварительной инокуляцией его нефтеокисляющими микроорганизмами, был разработан для биоремедиации бедных органикой нарушенных и загрязнённых углеводородами почвенных и водных субстратов на территориях, где использование иных органических материалов природного происхождения, таких как торфа, затруднено из-за их дефицита или отсутствия.

Биологически активный гранулированный удобрительно-посевной материал (БАГ), полученный на основе органо-минерального компоста, в который были добавлены минеральные удобрения и семена многолетних трав, предназначен для рекультивации посттехногенных и отдалённых территорий Крайнего Севера, лишённых почвенной органики, труднодоступных для техники, и где восстановление растительного покрова иными методами было неэффективно.

Одним из направлений использования альтернативных органическим удобрениям материалов, полученных путём биотехнологической переработки отходов лесного и сельского хозяйства, стали методы получения средств защиты растений по нестандартным технологиям. По секрету могу сказать, что в своё время был применён метод получения грибного препарата, эффективно устраняющего фитофтороз и ряд других заболеваний картофеля в заражённых почвах. Обработанные в 1991 году опытные участки по сей день отличаются от соседних тем, что на них даже спустя 17 лет (то есть и сейчас, в период повсеместного массового распространения различных инфекций на овощных культурах) отсутствуют фитофтора, парша, мучнистая роса, чёрная ножка. Однако тогда, в начале 90-х годов, наработанные методы и даже построенные пилотные производства пришлось закрыть и забыть.

Уже в 1991 году параллельно с работами по переработке отходов и получения новых средств защиты растений мы приступили к изучению набирающих темпы экологических проблем в нефтяной отрасли и поиску способов их решения. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы были первыми, кто исследовал возможность восстановления загрязнённых нефтью земель не только в экстремальных условиях Севера, но и при высоких исходных концентрациях нефти. Например, считалось, что биологическое очищение почв, загрязнённых нефтью, возможно при концентрации её не более 5%. Нами были получены результаты, определяющие возможность активизации биологической нефтедеструкции при уровне загрязнения более 35%. Принято было считать, что разложение нефти в почвах происходит при температуре окружающей среды более +15 градусов. В наших исследованиях положительный результат был достигнут при температуре окружающей среды около +3 градусов. Мы впервые применили дифференцированный подход в очистке земель от нефти и показали, что нет универсальных методов их восстановления. Положительный результат достигается только технологиями, учитывающими конкретные условия восстанавливаемой территории, концентрацию загрязнения, возраст разлива, состав нефти, степень функциональной активности почвенной микробиоты и, конечно, природно-климатические условия.

Исследование специфики восстановления загрязнённых нефтью почв в условиях Севера сталоприоритетным в работе лаборатории после крупной нефтяной катастрофы, произошедшей в 1994 году под Усинском. Авария вошла в книгу рекордов Гиннеса как самое значительное загрязнение на суше. Ликвидация её последствий заняла 10 лет, в течение которых при участии специалистов со всей России был накоплен не только уникальный опыт противодействия масштабным экологическим катастрофам в нефтяной отрасли, но и была разработана целая система межотраслевых взаимодействий. Эта система упорядочила сам процесс планирования, ведения и приёмки работ в чёткой связке контролирующих структур, недропользователей и подрядчиков, а жёсткий анализ результатов применяемых технологий позволил определить приоритетные направления в рекультивации земель на Севере. Наше участие в этих работах привело к разработке серии технологий, в том числе и биотехнологий с применением микробных препаратов, поверхностно-активных веществ, микроэлементов.

В результате исследований микробной трансформации нефти в почвах Севера была создана специализированная коллекция микроорганизмов, суб стратспецифичных к деструкции углеводородов разных классов. На основе ряда бактерий и дрожжей, выделенных из загрязнённых почв Республики Коми, Пермской области и Нефтеюганского района Тюменской области, был разработан биопрепарат нефтеокисляющего действия «Универсал». Биопрепарат успешно применяется для восстановления загрязнённых нефтью земель и переработки нефтеотходов в Республике Коми, Тюменской и Пермской областях в зоне деятельности нефтедобывающих предприятий. Промышленное внедрение подтверждено соответствующими документами. С применением биопрепарата «Универсал» в РК восстановлено более 150 га земель, в ХМАО — более 800 га.

Комплекс биотехнологических разработок, предназначенных для оптимизации очистки почв, вод и нефтеотходов, прошедших положительные испытания в течение последних 15 лет, довольно обширен и пополняется постоянно новыми.

Например, технологии очистки водных объектов и донных отложений от поверхностной нефти, растворённых углеводородов, основаны на применении принципа «природных ферментеров», где эффективное разложение углеводородов разных классов осуществляется за счёт комплекса технологических решений: использование препаратов углеводородокисляющего действия для деструкции загрязняющего вещества, выделение применяемыми микроорганизмами в субстрат биосурфактантов для усиления десорбции нефти из толщи донных отложений и усиление скорости процесса за счёт увеличения уровня растворённого кислорода, достигаемое за счёт применения специальных аэрирующих устройств. Международными экспертами в 1997 году метод признан одним из лучших для очистки водных объектов.

В период с 2000 по 2004 год разработаны и внедрены в практику в промышленных масштабах технологии переработки нефтеотходов, которые в настоящее время широко применяются для обезвреживания нефтешламов в Пермской области и в Республике Коми. Среди технологий переработки нефтеотходов выделяется способ круглогодичной переработки твёрдых нефтешламов, особенно актуальный для условий Севера.

Разработанная ещё 10 лет назад и модифицированная в настоящее время комплексная технология переработки отходов разных производств может стать основой для начала эффективной реализации программы «Отходы» в Республике Коми в ближайшие годы. Она основана на использовании биотехнологий переработки и обезвреживания отходов лесного производства, сельскохозяйственного и коммунального хозяйств, получении биологически-активных и экологически-безопасных субстратов для последующего обезвреживания и переработки отходов нефтяной и газовой промышленности до получения биологически безопасного, богатого доступной для растений и микроорганизмов органикой удобрения, которое может применяться для озеленения городских и производственных территорий, а также для рекультивации ранее нарушенных и загрязнённых земель. Получаемому на выходе органическому субстрату после обогащения его минеральными и микробиологическими добавками можно придать полезные свойства, такие, как стимулирование роста сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур, свойства энтомопатогенного характера, а также свойство эффективно разлагать различные загрязняющие вещества. Данная технология подводит итог представленным разработкам и включает в себя основной результат разработанного комплекса биотехнологий для восстановления техногенно-нарушенных и загрязнённых углеводородами биогеоценозов в экстремальных условиях Севера.

Республика Коми,

Экологическая биотехнология, как было показано, может найти разумное и законное применение в скором или отдаленном будущем. Вследствие этого, хотя процессы в общем работают хорошо, они не способны подстраиваться к быстрым изменениям состава входного стока или требуемого качества выходного стока. [1]

Таким образом, экологическая биотехнология, по существу, не отличается от любой другой отрасли биотехнологии. Она охватывает множество дисциплин, набор которых меняется в зависимости от характера проблемы. Существенно и то, что как ни одна дисциплина не может в своем развитии игнорировать проблемы охраны окружающей среды, так и при решении этих проблем нельзя игнорировать ни одну из дисциплин. Каждый биотехнолог ( вне зависимости от того, специализируется ли он на проблемах охраны окружающей среды или нет) должен стараться работать так, чтобы всегда выполнять это правило. [2]

Освещены перспективные вопросы экологической биотехнологии в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. [3]

Успехи микробиологии, молекулярной биологии и биотехнологии способствовали появлению междисциплинарной отрасли знания - экологической биотехнологии, которую можно определить как синтез науки и практики, призванный использовать микроорганизмы или препараты, полученные на их основе, в целях защиты окружающей среды. [4]

Аэробная очистка с использованием активного ила, - вероятно, наиболее изученный процесс в экологической биотехнологии. Многие из этих проблем относятся и к другим процессам. Быть может, эти сложности непреодолимы, но, пока будут предприниматься попытки решения таких задач, моделирование останется основным методом в этой области исследований. [5]

Ориентация биотехнологии на производство малотоннажных, дорогостоящих продуктов является более перспективной задачей. В связи с этим в программу дисциплины введены обзорные лекции по медицинской, сельскохозяйственной, экологической биотехнологии. [6]

Датчики, пригодные к использованию в очистных сооружениях, описаны в обзоре Бриггса [727], из которого следует, что, хотя в системе водоочистки в Великобритании и применяются элементы автоматизированного управления, но в гораздо меньшей степени, чем в других отраслях промышленности. В обзоре также подчеркнуто, что увеличение количества автоматики зависит от производства дешевых датчиков, не только достаточно прочных и надежных, но и легко обслуживаемых с помощью замены отдельных модулей. Это значит, что приборостроение также должно рассматриваться как интегральная часть экологической биотехнологии, так как проблемы анализа, существующие в водоочистке, отражают состояние этого вопроса во всех разделах экологической биотехнологии - от измерения загрязненности вод при прохождении их через свалку до оценки количества органических кислот, образующихся при компостировании. [7]

Датчики, пригодные к использованию в очистных сооружениях, описаны в обзоре Бриггса [727], из которого следует, что, хотя в системе водоочистки в Великобритании и применяются элементы автоматизированного управления, но в гораздо меньшей степени, чем в других отраслях промышленности. В обзоре также подчеркнуто, что увеличение количества автоматики зависит от производства дешевых датчиков, не только достаточно прочных и надежных, но и легко обслуживаемых с помощью замены отдельных модулей. Это значит, что приборостроение также должно рассматриваться как интегральная часть экологической биотехнологии, так как проблемы анализа, существующие в водоочистке, отражают состояние этого вопроса во всех разделах экологической биотехнологии - от измерения загрязненности вод при прохождении их через свалку до оценки количества органических кислот, образующихся при компостировании. [8]

Европейская биотехнологическая федерация определяет биотехнологию как совместное использование биохимии, микробиологии и химической технологии для технологического ( промышленного) применения полезных качеств микроорганизмов и культур тканей. Исходя из этого определения, неверно было бы утверждать, что эта книга исчерпывающе освещает данную тему, она не предназначена ни для этого, ни для того, чтобы служить пособием по соответствующему спецкурсу. Это, по существу, только перечень основных направлений деятельности, которые могут быть отнесены к сфере экологической биотехнологии, а также оценка тех принципов, которые являются основой для организации таких процессов. Борьба с загрязнениями - важная часть природоохранной деятельности и в силу этого обсуждается более подробно. Например, существует важная современная проблема различных загрязнений сельскохозяйственных угодий в результате человеческой деятельности. Поэтому предлагаются решения и попытки решения проблемы загрязнения почвы, вместе со сведениями о переработке стоков различными способами. Уничтожение отходов с помощью захоронения также является потенциальным источником загрязнения окружающей среды, поэтому в книге обсуждаются проблемы и непредвиденные трудности такого способа уничтожения твердых отходов. Однако экологическая биотехнология, по своей сути, должна рассматривать все аспекты процесса, в том числе возможность получения биогаза при захоронении отходов. [9]

Однако одной из задач, стоящей перед биотехнологом, является достаточно глубокое понимание процесса, чтобы сделать его полностью управляемым. Такое положение еще не достигнуто для аэробных процессов очистки бытовых и промышленных сточных вод. Может ли оно вообще быть достигнуто - это, конечно, спорный вопрос. Необходимый уровень понимания почти всегда обеспечивается созданием теоретических математических моделей. Портер [39], например, сделал вывод о том, что есть существенные трудности в создании теории, которая позволяла бы проектировать быстрофильтрующие биофильтры, только исходя из характера сточных вод. Нет сомнения в том, что споры о применимости моделирования, о том, какой подход предпочтительнее: теоретический или эмпирический, будут продолжаться. Вне зависимости от исхода этих споров важно, что специалист в области экологической биотехнологии играет ведущую роль в решении проблемы управления очистными установками. Если это будет достигнуто, можно думать о гораздо более гибких ( зависящих от основных параметров сточных вод) нормах очистки. Это, в свою очередь, может привести к снижению затрат как на строительство очистных сооружений, так и на их эксплуатацию. [10]

Европейская биотехнологическая федерация определяет биотехнологию как совместное использование биохимии, микробиологии и химической технологии для технологического ( промышленного) применения полезных качеств микроорганизмов и культур тканей. Исходя из этого определения, неверно было бы утверждать, что эта книга исчерпывающе освещает данную тему, она не предназначена ни для этого, ни для того, чтобы служить пособием по соответствующему спецкурсу. Это, по существу, только перечень основных направлений деятельности, которые могут быть отнесены к сфере экологической биотехнологии, а также оценка тех принципов, которые являются основой для организации таких процессов. Борьба с загрязнениями - важная часть природоохранной деятельности и в силу этого обсуждается более подробно. Например, существует важная современная проблема различных загрязнений сельскохозяйственных угодий в результате человеческой деятельности. Поэтому предлагаются решения и попытки решения проблемы загрязнения почвы, вместе со сведениями о переработке стоков различными способами. Уничтожение отходов с помощью захоронения также является потенциальным источником загрязнения окружающей среды, поэтому в книге обсуждаются проблемы и непредвиденные трудности такого способа уничтожения твердых отходов. Однакоэкологическая биотехнология, по своей сути, должна рассматривать все аспекты процесса, в том числе возможность получения биогаза при захоронении отходов.

Биологическая очистка сточных вод

Ещё в городах древнего Египта, Греции и Рима существовали канализационные системы, по которым отходы жизнедеятельности людей и животных транспортировались в водоёмы – реки, озера и моря. В Древнем Риме перед сбросом в Тибр канализационные стоки накапливались и выдерживались в накопительном пруде-отстойнике-клоаке (cloaca maxima). В Средние века этот опыт был в значительной степени забыт, потом, экскременты людей и животных, выливались на городские улицы и удалялись эпизодически. Это являлось причиной загрязнения и заражения источников питьевой воды и приводило к возникновению эпидемий холеры, тифа, амебной дизентерии и др. В начале 19 века в Англии был изобретен туалет с водяным смывом (water closet, WC). Возникла очевидная необходимость в обработке сточных вод и предотвращения их попадания в источники питьевой воды. Сточные воды собирали и выдерживали в больших емкостях, осадок использовали в качестве удобрений. В начале двадцатого века были разработаны интенсивные системы очистки бытовых сточных вод, включая поля орошения, где вода очищалась, фильтруясь через почву, струйные фильтры со щебневой и песчаной загрузкой, а также резервуары с принудительной аэрацией – аэротенки. Последние являются основным узлом современных станций аэробной очистки городских сточных вод. Первоначально основной целью очистки стоков являлось их обеззараживание. Понимание важности качественной очистки сточных вод для охраны природных водоемов пришло позже. Проблемой чистой воды является одной из актуальнейших проблем наступившего века. Для сохранения мест забора питьевой воды чистыми необходима качественная очистка сточных вод, производство которых Украине достигает 500 литров в сутки на душу городского населения. В настоящее время разработаны и развиваются современные технологии очистки сточных вод. Наибольший интерес и перспективу имеют естественные и самые дешевые биологические методы очистки, представляющие собой интенсификацию природных процессов разложения органических соединений микроорганизмами в аэробных или анаэробных условиях.

Очистка сточных вод подразумевает практически полное биологическое разложение органических соединений в воде. По существующим нормам, содержание органических веществ в очищенной воде не должно превышать 10 мг/л.

Биохимическая очистка основана на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек. Этот процесс протекает благодаря способности некоторых микроорганизмов разрушать органические и некоторые неорганические соединения (например, сульфиды и соли аммония), превращая их в безвредные соединения. – продукты окисления – воду, двуокись углерода, нитрат и сульфаты.

Деградация органических веществ микроорганизмами в аэробных и анаэробных условиях осуществляется с разными энергетическими балансами суммарных реакций. При аэробном биоокислении глюкозы 59% энергии, содержащейся в ней, расходуется на прирост биомассы и 41% составляет тепловые потери. Этим обусловлен активный рост аэробных микроорганизмов. Чем выше концентрация органических веществ в обрабатываемых стоках, тем сильнее разогрев, выше скорость роста микробной биомассы и накопления избыточного активного ила. При анаэробной деградации глюкозы с образованием метана лишь 8% энергии расходуется на прирост биомассы, 3% составляют тепловые потери и 89% переходит в метан. Анаэробные микроорганизмы растут медленно и нуждаются в высокой концентрации субстрата.

Аэробный процесс: С6Н12О6+6О2–>6СО2 +6Н2О+ микробная биомасса + тепло.

Анаэробный процесс: С6Н12О6–>3СН4 +3СО2+ микробная биомасса + тепло.

Аэробный осуществляется бактериями при наличии в воде кислорода и является основным способом биоочистки. Существует несколько видов устройств, использующих аэробный принцип.

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной плёнкой. Благодаря этой плёнке, служащей действующим началом, быстро протекают процессы биологического окисления.

В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоём.

В аэротенках (огромных резервуарах из железобетона) очищающим началом служит активный ил из различных микроорганизмов. Их развитию способствуют органические вещества, поступающие со сточными водами, а так же искусственно создаваемый избыток кислорода. Ферменты, выделяемые микроорганизмами, минерализуют органические загрязнения.

Для увеличения окислительной мощности аэротенка можно использовать кислород вместо воздуха. Такой технологический прием реализуется в окситенках — герметизированных сооружениях, оборудованных системами механических перемешивающих устройств (аэраторами) и циркуляции кислорода. ОМ окситенков в 5.6 раз выше ОМ аэротенков.

Окситенки — сооружения биологической очистки, в которых вместо воздуха используется технический кислород или же воздух, обогащенный кислородом. Кислород

— газ, относительно мало растворяющийся в воде. При температуре 20 °С в воде растворяется около 9 мг/л кислорода. Если применять чистый кислород вместо воздуха, то растворимость его возрастает пропорционально повышению парциального давления кислорода в газовой фазе (по закону Генри).

Существенным отличием окситенка от аэротенка, работающего на атмосферном воздухе, является возможность повысить в нем концентрацию ила в связи с увеличенным массообменом кислорода между газовой и жидкой фазами. Рекомендуемая концентрация ила в окситенке составляет 6.8 г/л, хотя принципиально сооружение может работать и при более высоких концентрациях. При прочих равных условиях окислительная мощность окситенков в 5.10 раз выше, чем у аэротенков, эффективность использования кислорода составляет 90.95 %.

Конструктивно окситенк выполнен в виде резервуара круглой в плане формы с цилиндрической перегородкой, отделяющей зону аэрации от зоны илоотделения. В средней части цилиндрической перегородки устроены окна для перепуска иловой смеси из зоны аэрации в илоотделитель; в нижней части — для поступления возвратного ила в зону аэрации (рис. 5.6).

Биологический метод даёт хорошие результаты при очистке коммунальных стоков. Он применяется и при очистке стоков предприятий целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей промышленности.

Аэробное микробное сообщество представлено разными микроорганизмами, в основном бактериями, окисляющими различные органические вещества в большинстве случае независимо друг от друга, хотя окисление некоторых веществ осуществляется путем соокисления (кометаболизм). Аэробное микробное сообщество активного ила систем аэробной очистки воды представлено исключительным биоразнообразием. В последние годы с помощью новых молекулярно-биологических методов, в частности специфических рРНК проб, в активном иле показано присутствие бактерий родов Paracoccus, Caulobacter, Hyphomicrobium, Nitrobacter, Acinetobacter, и т.д.

Считается что к настоящему времени идентифицировано не более 5% видов микроорганизмов, участвующих в аэробной очистке воды. Следует отметить, что многие аэробные бактерии являются факультативными анаэробными. Они могут расти в отсутствии кислорода за счет других акцепторов электрона (анаэробное дыхание) или брожения (субстратное фосфорилирование). Продуктами их жизнедеятельности являются углекислота, водород, органические кислоты и спирт.

Анаэробный осуществляется бактериями, не требующими кислорода и заключаются в сбраживании загрязняющих веществ в закрытых аппаратах без доступа воздуха – метатенках и может применяться для предварительной подготовки стоков, с большим содержанием органических осадков.

Биологической очистке сточных вод обычно предшествует механическая очистка. А следуют за ней химические и физико-химические методы (хлорирование, электролиз, озонирование).

Анаэробная деградация органических веществ, при метаногенезе осуществляется как многоступенчатый процесс, в котором необходимо участие по мере четырех групп микроорганизмов: гидролитиков, бродильщиков, ацетаногенов и метаногенов. В анаэробном сообществе между микроорганизмами существуют тесные и сложные взаимосвязи, имеющие аналоги в многоклеточных организмах, поскольку ввиду субстатной специфичности метагенов, их развитие невозможно без трофической связи с бактериями предыдущих стадий. В свою очередь метановые археи, используя вещества, продуцируемые первичными анаэробными, определяют скорость реакций, осуществляемых этими бактериями. Ключевая роль в анаэробной деградации органических веществ до метана играют метановые археи родов Methanosarcina, Methanosaeta (Methanothrix), Methanomicrobium и другие. При их отсутствии или недостатке анаэробное разложение заканчивается на стадии кислотогенного и ацетогенного брожений, что приводит к накоплению летучих жирных кислот, в основном масляной, пропионовой и уксусной, снижению рН и остановке процесса.

Биоплато. Прогрессивным развитием методов естественной биологической очистки являются биоинженерные сооружения типа биоплато. Для очистки и доочистки сточных вод населенных пунктов могут быть использованы конструкции типа инфильтрационных и поверхностных биоплато.

Инфильтрационное биоплато – инженерное сооружение, размещенное, как правило, в котловане глубиной до 2 м, на дне которого устраивается противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки. Поверх крана укладывается горизонтальный дренаж и слой щебня, песка, керамзита или другого фильтрующего материала. Поверхность сооружения засаживается камышом, тростником, рогозом и другими местными видами высшей водной растительности из расчета не менее 10–12 стеблей на 1 – 2 м.

По технологии биоплато в очистке воды принимает участие сообщества водных (на поверхности блока) и почвенных (в фильтрующем слое) микроорганизмов, высшая водная растительность и сам фильтрующий слой.

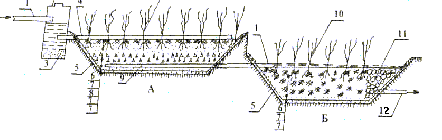

Очистные сооружения типа биоплато: А – инфильтрационное биоплато; Б – поверхностное биоплато: 1 – подача воды на очистку; 2 – отстойник; 3 – осадок; 4 – распределительный трубопровод; 5 – противофильтрационный экран; 6 – растительный грунт; 7 – песок; 8 – щебень; 9 – дренаж; 10 – высшая водная растительность; 11 – каменная наброска; 12 – очищенная вода

Поверхностное биоплато также размещается в котловане и имеет противофильтрационный экран. Роль дренажа выполняет каменная наброска, вместо фильтрующего слоя укладывается грунт котлована, поверхность которого засаживается высшей водной растительностью. Высшая водная растительность, кроме очистительной функции, обеспечивает повышенную транспирацию (испарение) очищаемой жидкости в летний период примерно на 10-15%. Транспирационные свойства высшей водной растительности могут быть использованы также для ускорения подсушивания иловых площадок, повышения пропускной способности и эффективности очистки полей фильтрации.

Очистные сооружения по технологии биоплато состоят, как правило, из нескольких блоков, располагаемых каскадом, причем блок поверхностного биоплато является концевым. В состав сооружения биоплато в качестве концевого может быть включен болотистый участок (естественное поверхностное биоплато) с наличием достаточных зарослей высшей водной растительности. Начальным блоком сооружения является отстойник, где происходит удаление крупных включений и взвешенных веществ.

По технологии биоплато обеспечивается очистка хозяйственно-бытовых сточных вод по БПК до 5–10 мг/л, по взвешенным веществам – до 8–12 мг/л, причем наличие взвешенных веществ в основном связано с выносом их из фильтрующего слоя. Значительно (на 40–70%) снижается содержание соединений азота и фосфора. Сооружения биоплато, удачно расположенные по рельефу местности, не требуют применения электроэнергии, химикатов и обеспечивают надежную работу как в летний, так и в зимний период. Для очистки производственных сточных вод по технологии биоплато требуется производить их предочистку в соответствии с особенностями их состава и свойств.

Необходимо отметить, что существующими методами очистить сточные воды полностью, на 100% не только технически невозможно, но и экономически нецелесообразно. После определённой границы затраты на каждый дополнительный процент очищения возрастают по экспоненте. Поэтому обычно поступают так – очищают воду до определённой экономически обоснованной границы, затем разбавляют её чистой водой таким образом, чтобы содержание примесей не превышало определённые предельно допустимые значения. Биопрепараты как средство для инициации и интенсификации очистки сточных вод.

В настоящее время существует множество биопрепаратов, используемых для очистки сточных вод. Это консорциумы микроорганизмов, выделенные методом накопительных культур обычно из активного ила аэротенков городских сооружений очистки сточных вод. Они используются для очистки сточных вод местного значения, например в селах, дачных и коттеджных поселках, небольших поселках городского типа, мини – заводах и т.п. Биопрепараты, содержащие органическое число видов микроорганизмов, по спектру разлагаемых веществ уступают свежему активному илу. Однако, они содержат быстро растущие штаммы, которые инициируют процессы разложения органических загрязнений. В не стерильном процессе развиваются также микроорганизмы, содержащие в отходах, и в микробное сообщество включаются недостающие звенья.

Действие микроорганизмов биопрепаратов в том, что в процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают ферменты, которые способны, расщеплять жиры, белки и другие сложные вещества органического происхождения на более простые органические вещества, которые легко разлагаются ими до углекислоты и простых соединений азота. После добавления препарата возрастает концентрация микроорганизмов, а следовательно и степень очистки. Клетки микроорганизмов иногда иммобилизуют на твердом дисперсном носителе, который может служить дополнительным источником азота и фосфора. Препараты содержат ассоциации 6–12 штаммов аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, обеспечивающих комплексную очистку сточной воды от органических загрязнений: жиров, белков, сложных углеводов, и даже (специализированные) от нефтепродуктов. В качестве питательных элементов биопрепараты содержат соли азота и фосфора, которые стимулируют рост микроорганизмов и выработку микроорганизмами липолитических, амилазолитических, карбогидразных, и других ферментов, максимально облегчающих разложение органики. Аналогичные биоактиваторы, но с несколько другим составом, применяются так же при производстве компоста, в биотуалетах и т.п.

Вывод. Преимуществом аэробной очистки является высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях. Существенными недостатками, особенно при обработке концентрированных сточных вод, является высокие энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и свиноводческих сточных вод с ХПК не выше 2000. Исключить указанные недостатки аэробных технологий может предварительная анаэробная обработка концентрированных сточных вод методом метанового сбраживания, которая не требует затрат энергии на аэрацию и более того сопряжена с образованием ценного энергоносителя – метана. Преимуществом анаэробного процесса является также относительно незначительное образование микробной биомассы. К недостаткам следует относить невозможность удаления органических загрязнений в низких концентрациях. Для глубокой очистки концентрированных сточных вод анаэробную обработку следует использовать в комбинации с последующей аэробной стадией. Выбор технологии и особенности обработки сточных вод определяется содержанием органических загрязнений в них.

Сточные воды больших городов и небольших поселков значительно отличается по концентрации органических загрязнителей. Содержание органических загрязнителей в сточных водах больших городов не превышает 500 мг/л, составляя обычно 200–300 мг/л. Бытовые сточные воды небольших населенных пунктов содержат больше органики, от 500-1000 г./л и более. В современных дачных и коттеджных поселках часто туалетные и кухонные сточные воды, содержащие большое количество органических загрязнений, отделяются от стоков ванных комнат. Для очистки сточных вод интенсивно развивающихся коттеджных поселков строятся локальные очистные сооружения, для пуска которых и вывода на рабочий необходимо использовать активный ил городских станций аэрации или специальные микробные препараты.

Биологические методы очистки воды

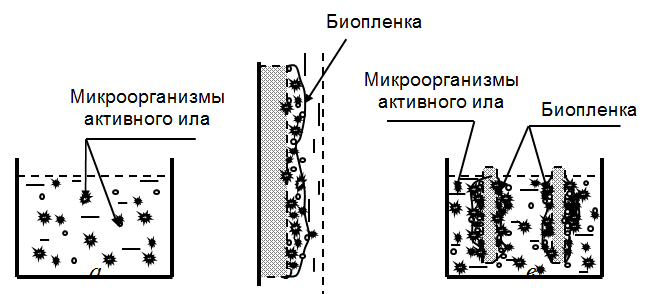

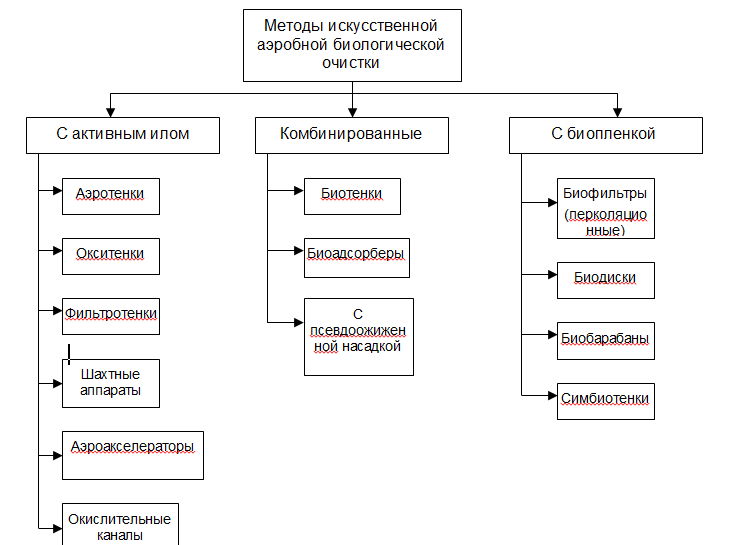

В зависимости от протекающих процессов различают методы аэробной и анаэробной биологической очистки воды. Сооружения искусственной биологической очистки включают и аэробные, и анаэробные системы. По характеру используемых биоценозов эти сооружения можно классифицировать на системы с активным илом, с биопленкой и комбинированные (рис. 1). Классификация искусственных методов аэробной очистки представлена на рис. 2.

Рис. 1. Принципы функционирования аэробных методов очистки: а – с активным илом (аэротенки); б – с биопленкой (биофильтры), в – с активным илом и биопленкой (биотенки).

Искусственные методы биологической очистки

Рис. 2. Классификация сооружений и методов биологической аэробной очистки.

Основными сооружениями биологического метода очистки воды являются аэротенки. Аэротенк обычно работает в паре со вторичным отстойником, где происходит разделение очищенной сточной воды на выходе из аэротенка и суспензии активного ила. При этом часть ила удаляется из системы, а часть (возвратный, рециркулируемый ил) возвращается в аэротенк для повышении его производительности и сокращения количества избыточного ила. Следующий метод биологической очистки воды - окситенк (с аэрацией воздухом, обогащенным кислородом или чистым кислородом), фильтротенк (с откачиванием сточной воды из аэротенка через фильтр, задерживающий активный ил в аэротенке), окислительные каналы (с циркуляцией сточной воды и системами поверхностной аэрации), шахтные аппараты (в виде шахт или колонн для повышения давления воды), аэроакселераторы (аэротенк, совмещенный со вторичным отстойником. В реакторах с биопленкой очистка производится на поверхности загрузочных материалов или носителей, покрытых биопленкой микроорганизмов и внеклеточных продуктов их жизнедеятельности. Из систем аэробной очистки с биопленкой чаще всего применяют биофильтры (70% всех очистных сооружений в Европе) – сооружения с загрузкой, на поверхности которой развивается биопленка микроорганизмов. Промежуточное положение между сооружениями с активным илом и с биопленкой занимают биотенки, биосорберы, реакторы со взвешенным (псевдоожиженным) слоем, сочетающие преимущества и аэротенков, и биофильтров. В биотенках с аэрацией жидкости, с активным илом и загрузкой из различных материалов жидкость с илом циркулирует и аэрируется в зазорах между загрузкой.

Анаэробный метод биологической очистки воды.

Системы анаэробной очистки применяют для сбраживания высококонцентрированных стоков, осадков, ила, в том числе активного ила очистных сооружений. Процессы с использованием реакторов традиционных конструкций чаще всего осуществляются в анаэробных лагунах, септитенках (септиках), метантенках, контактных биореакторах.

По сравнению с другими методами биологическая очистка характеризуется меньшими эксплуатационными затратами, простотой в эксплуатации, универсальностью, относительно небольшим образованием малотоксичных и нетоксичных вторичных отходов (III, IV класса опасности) и позволяет перерабатывать большие количества сточных вод различного состава. Недостатки биологического метода очистки воды обусловлены высокими капитальными затратами на сооружение очистных систем, чувствительностью и небольшим диапазоном допустимых изменений параметров окружающей среды (To, pH, концентрация примесей), необходимостью строгого соблюдения технологического режима очистки, токсичностью некоторых органических веществ для биоценоза активного ила и их биостойкостью, необходимостью предварительного разбавления высококонцентрированных токсичных стоков, что приводит к увеличению потока сточной воды, относительно низкими скоростями разложения загрязнений в биологических реакциях по сравнению с процессами, протекающими при использовании физических, физико-химических и химических методов, и как следствие, потребностью в больших площадях под очистные сооружения.

Биоремедиация загрязнённых почв – это набор методов, основанных на применении биологических агентов для очистки их от ксенобиотиков (поллютантов). Чаще всего для биоремедиации почв используют микроорганизмы (бактерии и грибы), реже – растения. Выбор определенной технологии биоремедиации основывается на таких критериях как природные условия места очистки, свойства почвы, концентрация и уровень токсичности загрязняющего агента и т.д. Применяемые в биоремедиации почв технологии проводятся в условиях in situ и ex situ.

Биоремедиация in situ. Биоремедиация in situ основана на очистке среды от загрязняющего агента без удаления загрязнённой почвы из района загрязнения. Поскольку технологии этого типа не требуют проведения землеройных работ, они являются более дешёвыми, создают меньше запыления воздуха и высвобождают меньше летучих поллютантов, чем технологии ex situ.

Один из подходов биоремедиации in situ заключается во введении в загрязнённую почву кислорода с помощью специального оборудования, для того, чтобы стимулировать рост микроорганизмов и аэробную биодеградацию ксенобиотиков. Данная технология чаще всего применяется для очистки от различных нефтепродуктов.

Активация биодеградации может осуществляться путём введения в почву питательных веществ для стимуляции роста и метаболизма микроорганизмов, осуществляющих деградацию ксенобиотиков. Чаще всего для этих целей используют азот- и фосфорсодержащие удобрения.

Другим распространённым подходом является введение в почву микроорганизмов (в том числе генетически модифицированных) или ферментов для ускорения деградации органических ксенобиотиков в почве.

Биоремедиация ex situ. Биоремедиация ex situ основана на снятии слоя загрязнённой почвы и очистки её от ксенобиотиков за пределами места загрязнения. Такой подход более дорогостоящий, чем биоремедиация in situ, но имеет ряд преимуществ – требуют меньше времени и обеспечивает полный контроль процесса очистки.

Существует нескодько методов биоремедиации ex situ:

Биоремедиация ex situ с использованием биореакторов. Перед помещением в биореактор из почвы удаляются крупные камни, грунт подвергается перемешиванию, что делает его более однородным; после добавления воды образуется глинистая суспензия. В данную суспензию вносят препараты микроорганизмов проводящих очистку почвы от ксенобиотиков, для них в реакторе создаются оптимальные условия. После завершения процесса очистки почва высушивается и возвращается в окружающую среду.

Другой подход биоремедиации in situ заключается в том, что удалённая с места загрязнения почва размещается на определённой территории, её обеспечивают аэрацией, питательными веществами и водой для стимуляции роста и метаболизма микроорганизмов, осуществляющих биоремедиацию. По сравнению с очисткой с помощью биореакторов, данная технология требует много места и занимает дольше времени.

Можно выделить несколько различных вариантов такого подхода:

- загрязнённую почву удаляют с места загрязнения и распределяют тонким слоем на площади, специально огороженной по периметру для предотвращения распространения загрязнения за её пределы, вспахивают для обеспечения доступа кислорода к почвенным микроорганизмам и добавляют стимулирующие их рост вещества. Также над почвой разбрызгивают воду, что позволяет поддерживать оптимальную влажность и понижает запыленность воздуха;

- загрязнённую почву можно также складывать толстым слоем высотой 1-3 м. При этом аэрация путём вспахивания заменяется аэрацией с помощью системы труб, доставляющих в почву воздух для стимуляции биодеградации. В этом случае почву обычно смешивают с каким-нибудь рыхлым веществом (например, соломой), чтобы облегчить аэрацию. В процессе ремедиации из-за продувки воздуха происходит испарение из грунта различных веществ, в том числе самого загрязняющего агента, поэтому система обязательно снабжается датчиком состава почвенных испарений. Также в грунт добавляют удобрения и поддерживают на определённом уровне влажность. При смешивании грунта с большим количеством разрыхлителей (сена, кукурузных кочерыжек, соломы) аэрацию можно осуществлять с помощью вакуумных насосов или вентиляторов. Такую смесь также можно аэрировать путём перемешивания в специальных резервуарах, или размещать загрязнённую почву с разрыхлителем в длинные кучи, регулярно перемешиваемые тракторами. Во всех случаях соотношение разрыхлитель/почва составляет примерно 1/3. После каждого перемешивания почва укрывается, что позволяет поддерживать нужную температуру и влажность. Очистка таким способом занимает недели вместо обычных для биоремедиации почв месяцев.

Существует целый ряд методов биоремедиации, позволяющих проводить более полную очистку почв, как в условиях in situ так и ex situ:

- применение пены. Смесь пенообразующего вещества вместе с деградирующими бактериями накачивается сжатым воздухом на определённой глубине почвы. Пена мобилизирует загрязняющие вещества (в частности жидкие углеводороды) и повышает их биодоступность. С помощью вакуумного насоса смесь пены, бактерий и деградируемого вещества выкачивается из почвы, ксенобиотик удаляется и идет на дальнейшую деградацию, а очищенное пенообразующее вещество снова используют вместе с микроорганизмами для очистки.

- технология биоремедиации почвы основанная на механизме электролиза. В почву помещают два противоположно заряженных электрода (катод и анод). Происходит электролиз почвенной воды, образуется водород и кислород, который стимулирует метаболизм биодеструкторов. Кроме стимуляции кислородом, рост и метаболизм микроорганизмов стимулируется повышением температуры, сопровождающим электролиз. Водород и кислород, а также другие выделяющиеся из почвы газообразные вещества, затем собирают в танкер. После смешивания в танкере они обратно накачиваются в почву. Также в почву подается вода и лактат для обеспечения оптимальной влажности и рН.

своих тканях различные элементы. Растительную массу не составляет особого труда собрать и сжечь, а образовавшийся пепел или захоронить, или использовать как вторичное сырье.

21

Фиторемедиация

Метод очистки окружающей среды с помощью растений был назван фиторемедиацией – от греческого "фитон" (растение) и латинского "ремедиум" (восстанавливать).

Фиторемедиация — комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений.

История

Первые простейшие методы очистки сточных вод — поля орошения и поля фильтрации — были основаны на использовании растений.

Первые научные исследования были проведены в 50-х годах в Израиле, однако активное развитие методики произошло только в 80-х годах XX века.

Растение воздействует на окружающую среду разными способами, основные из них:

ризофильтрация — корни всасывают воду и химические элементы необходимые для жизнедеятельности растений;

фитоэкстракция — накопление в организме растения опасных загрязнений (например, тяжёлых металлов);

фитоволатилизация — испарение воды и летучих химических элементов (As, Se) листьями растений;

фитотрансформация:

фитостабилизация — перевод химических соединений в менее подвижную и активную форму (снижает риск распространения загрязнений);

фитодеградация — деградация растениями и симбиотическими микроорганизмами органической части загрязнений;

фитостимуляция — стимуляция развития симбиотических микроорганизмов, принимающих участие в процессе очистки. Главную роль в деградации загрязнений играют микроорганизмы. Растение является своего рода биофильтром, создавая для них среду обитания (обеспечение доступа кислорода, разрыхление грунта. В связи с этим, процесс очистки происходит также вне периода вегетации (в нелетний период) с несколько сниженной активностью.

Используемые виды растений

В фиторемедиации может быть использован широкий спектр водных растений (гидроботаническая очистка), например:

Тростник (Phragmiittes communiis)

Ива (Salix cinerea, Salix peuntandra)

Ряска (Lemna sp.)

В настоящее время производятся активные исследования гипераккумуляторов (водяной гиацинт — Eichhornia crassipes — уже применяется в фиторемедиации), а также возможности генной модификации растений (трансформация растений бактериальными генами, ответственными за деградацию органических веществ, например метилртути и взрывчатых веществ).

Большинство дикорастущих (не водных) гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных – близких родственников капусты и горчицы; один из видов горчицы, называемой индийской, или сарептской, оказался весьма эффективным накопителем свинца, меди и никеля. Свинец способны накапливать также кукуруза и амброзия.

Растения слабо усваивают многие тяжелые металлы – например, тот же свинец – даже при их высоком содержании в почве из-за того, что они находятся в виде малорастворимых соединений. Поэтому концентрация свинца в растениях обычно не превышает 50 мг/кг, и даже индийская горчица, генетически предрасположенная к поглощению тяжелых металлов, накапливает свинец в концентрации всего 200 мг/кг, даже если растет на почве, сильно загрязненной этим элементом.

Проблему удалось решить, когда обнаружили, что поступление тяжелых металлов в растения стимулируют вещества (например, этилендиаминтетрауксусная кислота), образующие с металлами в почвенном растворе устойчивые, но растворимые комплексные соединения. Так, стоило внести подобное вещество в почву, содержащую свинец в концентрации 1200 мг/кг, как концентрация тяжелого металла в побегах индийской горчицы возрастала до 1600 мг/кг!

Преимущества фиторемедиации:

возможность проведения ремедиации in situ;

относительно низкая себестоимость проводимых работ по сравнению с традиционными очистными сооружениями;

метод безопасен для окружающей среды;

теоретическая возможность экстракции ценных веществ из зеленой массы растений (Ni, Au, Cu);

возможность мониторинга процесса очистки;

уровень очистки не уступает традиционным методам, особенно при небольшом объёме сточных вод (например, в деревнях).

12

Биологические основы очистки и дезодорации газов. Методы биодезодорации.

Основными загрязнителями атмосферы городов являются предприятия нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные комплексы, отстойники сточных вод, установки по обезвреживанию отходов, автотранспорт. Среди загрязняющих веществ – органические (ароматические и непредельные углеводороды, азот-, кислород-, серо- и галогенсодержащие соединения) и неорганические вещества (сернистый газ, сероуглерод,иокислы углерода, аммиак, хлорводород, галогены и др.).

Для очистки воздуха применяют различные методы – физические, химические и биологические.

Среди применяемых физических методов – абсорбция примесей на активированном угле и других поглотителях, абсорбция жидкостями.

Наиболее распространенными химическими методами очистки воздуха являются озонирование, прокаливание, каталитическое дожигание, хлорирование.

Биологические методы очистки газовоздушных выбросов базируются на способности микроорганизмов разрушать в аэробных условиях широкий спектр веществ и соединений до конечных продуктов, СО2 и Н2О. Только представители рода Pseudomonas способны использовать в качестве единственного источника углерода, серы или азота свыше 100 соединений – загрязнителей биосферы.

Подавляющее число токсических загрязнителей атмосферы может быть разрушено монокультурами микроорганизмов, но более эффективно применение смешанных культур, имеющих больший каталитический потенциал и, следовательно, деструктурирующую способность.

Для биологической очистки воздуха применяют три типа установок: биофильтры, биоскрубберы и биореакторы с омываемым слоем.

Принципиальная схема для биологической очистки воздуха была предложена в 1940 г. Прюссом. Первый биофильтр в Европе был построен в ФРГ в 1980 г. Спустя три года, в 1984 г. Только в ФРГ функционировало и находилось в стадии запуска около 240 установок.

Основным элементом биофильтра для очистки воздуха, как и водоочистного биофильтра, является фильтрующий слой, который сорбирует токсические вещества из воздуха. Далее эти вещества в растворенном виде диффундируют к микробным клеткам, включаются в них и подвергаются деструкции. В качестве носителя для фильтрующего слоя используют природные материалы – компост, торф и др. Эти материалы содержат в своем составе различные минеральные соли и вещества, необходимые для развития микроорганизмов. Поэтому в биофильтры не вносят каких-либо минеральных добавок. Воздух, подлежащий очистке, подается вентилятором в систему, проходит через фильтрующий слой в любом направлении, снизу – вверх, или – наоборот. При этом воздух должен проходить через всю массу фильтрующего слоя равномерно. Поэтому требуется однородность слоя и определенная степень влажности. Оптимальная для очистки воздуха влажность фильтрующего слоя составляет 40–60 %. Увлажнение материала обеспечивается распылением воды на поверхности фильтрующего слоя. При избыточной влажности в толще слоя происходит образование анаэробных зон с высоким аэродинамическим сопротивлением. В результате снижается время контакта потока воздуха с поглотителем и падает эффективность очистки. Температурный режим и Рн в биофильтре поддерживается постоянным.

Для обеспечения стабильной работы биофильтров следует соблюдать комплекс мер, важнейшими из которых являются следующие:

Воздух, подаваемый на очистку в биофильтр, предварительно увлажняют в биоскруббере до относительной влажности в 95–100 %. При заполнении фильтрующего слоя для снижения аэродинамического сопротивления в материал добавляют гранулы (диаметром 3–10 мм) из синтетических полимерных материалов (полиэтилена, полистирола), а также частицы автопокрышек, активированный уголь. Масса добавок составляет от 30 до 70 % от массы фильтрующего материала.

Для предотвращения резкого закисления материала фильтрующего слоя в ходе трансформации органики в него добавляют известняк или карбонат кальция.

С целью избежания ситуаций, когда микроорганизмы, входящие в состав рабочего тела биофильтра, могут подавляться токсическими веществами в результате, например, залповых выбросов, в материал вносят активированный уголь.

Эффективность работы биофильтра определяется газодинамическими параметрами фильтрующего слоя, спектром и концентрацией присутстсвующих в воздухе веществ и ферментативной активностью микрорганизмов-деструкторов.

Стационарное состояние и наиболее высокая скорость биоочистки наступают спустя некоторое время после запуска биофильтра. Требуется некоторый период для созревания и адаптации микробиологического це-

ноза. Длительность периода адаптации зависит от концентрации веществ в воздухе и микробного пейзажа в диффузионном слое и может составлять от нескольких часов до нескольких недель. Концентрация микроорганизмов в ходе очистки возрастает и может стать избыточной. Поэтому периодически материал фильтрующего слоя приходится обновлять. Длительность циклов достаточно велика и составляет несколько лет.

Принцип функционирования биоскрубберов отличается тем, что процесс очистки воздуха реализуется в две стадии в двух различных установках. На первом этапе в абсорбере токсические вещества, находящиеся в воздухе, а также кислород, растворяется в воде. В результате воздух выходит очищенным, а загрязненная вода далее следует на очистку.

Применяют различные типы абсорберов (барботажные, насадочные, распылительные, форсуночные и т.д.). Цель конструкционных усовершенствований заключается в увеличении площади поверхности раздела фаз, газовой и жидкости. Это определяет эффективность абсорбции.

На второй стадии загрязненная вода поступает в аэротенк, где она регенерируется. Очищение воды в аэротенке происходит по обычной схеме с участием кислорода. В ходе очистки сложные органические вещества окисляются микроорганизмами, формирующими активный ил, до конечных продуктов с образованием биомассы.

Биореактор с омываемым слоем: рабочим телом этой биосистемы являются иммобилизованные микроорганизмы. Биослой реактора представляет собой гранулы с иммобилизованными микробными клетками. Этот слой омывается водой, содержащей необходимые для развития клеток минеральные вещества. Загрязненный воздух проходит через него, при этом вещества, подлежащие деструкции, диффундируют в водную пленку, покрывающую частицы биокатализатора, и далее окисляются микроорганизмами.

Скорость деструкции может лимитироваться скоростью диффузии веществ из газовой фазы в жидкую, а также скоростью протекания реакций в микробных клетках. Скорость диффузии, в свою очередь, зависит от природы токсических веществ и их концентраций.

Стационарный режим биореактора с омываемым слоем после его запуска наступает через 5–10 дней. При использовании заранее адаптированных к очищаемым веществам микроорганизмов этот срок может быть сокращен до нескольких часов. Периодически, обычно раз в несколько месяцев, биослой очищают от избытка биомассы и наполняют свежими гранулами.

Наиболее распространенным типом установок являются биофильтры. Они достаточно дешевы, малоэнергоемки, требуют незначительных расходов воды. Однако производительность биофильтров сравнительно невысока, – от 5 до 400 м3 очищаемого воздуха на 1 м2 поперечного сечения фильтрующего слоя/ч. Высота биофильтров из-за требований однородности структуры и газодинамических ограничений невелика (около 1 м), поэтому они занимают большие площади (от 10 до 1600 м2). Степень очистки воздуха в биофильтрах – достаточно высока. Например, используемые в сельском хозяйстве ФРГ биофильтры обеспечивают 90 % очистку воздуха от дурнопахнущей органики.

Биоскрубберы по сравнению с биофильтрами занимают меньшую площадь, так как представляют собой башни высотой несколько метров. Эксплуатационные затраты при использовании биоскрубберов выше, так как процесс биоочистки воды требует существенных затрат. Применение биоскрубберов эффективно при наличии в воздухе хорошо растворимых токсических веществ. Производительность биоскрубберов существенно выше по сравнению с биофильтрами, при этом эффективность очистки также высока.

Наиболее перспективными для очистки воздуха являются биореакторы с омываемым слоем. Эти установки, практически не уступая в степени очистки, характеризуются более высокой удельной производительностью (несколько тысяч кубометров очищаемого воздуха в час). Такие малогабаритные установки очень эффективны для очистки воздуха предприятий интенсивного животноводства. Степень очистки воздуха в реакторе с иммобилизованными на активированном угле микроорганизмами от ацетона, бутанола, пропионового альдегида, этилацетата достигает 90 % при удельной производительности установки 10 000 ч–1.

Существуют другие подходы для очистки воздуха, например, на основе растущей суспензии микроорганизмов. Пропускание воздуха, насыщенного сероводородом, сернистым ангидридом и парами серной кислоты, через интенсивную культуру микроводоросли Chlorella, имеющую большую поверхность контакта суспензии с воздухом, обеспечивает 100 % очистку воздуха при производительности установки до 1 млн. м3/ч.