- •Логические узлы (агрегаты) эвм,

- •Простейшие типы архитектур

- •Тема 4: Принцип адресации и структура команд Тема лекции: Принципы адресации План лекции:

- •Общие сведения, определения и классификация

- •Логическая организация памяти и методы адресации информации

- •1. Параметры, определяемые чипсетом

- •1. Типы оперативной памяти

- •1. Мониторы на базе электронно-лучевой трубки.

- •2. Жидкокристаллические дисплеи

- •3. Плазменные мониторы

- •1. Устройство накопителей на жестких дисках

- •3. Характеристики накопителей на жестких дисках

- •1. Организация данных и основные характеристики cd-rom

- •3. Стандарты записи данных на cd

- •4. Накопители dvd

Тема 3: Архитектуры микропроцессоров Тема лекции: Процессорный модуль План лекции: 3.1 Внутренняя структура микропроцессора 3.2 Командные и машинные циклы микропроцессора 3.3 Реализация процессорных модулей в составе линий системного интерфейса Пожалуй, наиболее популярными в мире (и в нашей стране) являлись и являются однокристальные микропроцессоры семейства х86 фирмы Intel. Семейство берет свое начало от первого 8-разрядного микропроцессора i8080 (отечественный аналог - К580ВМ80) и включает 16- и 32-разрядные микропроцессоры t8086, i80286, i80386, i80486, Pentium,..., Pentium 4. "Родоначальником" семейства принято считать первый 16-разрядный микропроцессор— i8086 (отечественный аналог— К1810ВМ86), на котором были реализованы персональные ЭВМ IBM PC XT. Анализ архитектуры микропроцессорных систем (МПС) целесообразно начинать с рассмотрения простейшей (базовой) модели, отражающей основные принципы организации процессора, его системы команд, функционирование основных подсистем. Большинство принципиальных решений, реализованных в МПС на базе младших моделей семейства, сохранились и в старших моделях. Рассмотрим кратко организацию МПС на базе микропроцессора i8086. При этом выделим для рассмотрения следующие подсистемы:

процессорный модуль;

память;

ввод/вывод;

прерывания;

прямой доступ в память со стороны ВУ.

Процессорный модуль Процессорный модуль — основная часть любой МПС. Помимо собственно микропроцессора, он включает ряд вспомогательных схем, без которых МПС не может функционировать (тактовый генератор, интерфейсные схемы и др.). Внутренняя структура микропроцессора Структурная схема микропроцессора i8086 представлена на рис. 3.1. Микропроцессор включает в себя три основных устройства:

УОД — устройство обработки данных;

УСМ — устройство связи с магистралью;

УУС — устройство управления и синхронизации.

УОД предназначено для выполнения команд и включает в себя 16-разрядное АЛУ, системные регистры и другие вспомогательные схемы; блок регистров (РОН, базовые и индексные) и блок микропрограммного управления. УСМ обеспечивает формирование 20-разрядного физического адреса памяти и 16-разрядного адреса ВУ, выбор команд из памяти, обмен данными с ЗУ, ВУ, другими процессорами по магистрали. УСМ включает в себя сумматор адреса, блок регистров очереди команд и блок сегментных регистров. УУС обеспечивает синхронизацию работы устройств МП, выработку управляющих сигналов и сигналов состояния для обмена с другими устройствами, анализ и соответствующую реакцию на сигналы других устройств МПС. Микропроцессор i8086 может работать в одном из двух режимов — минимальном и максимальном. Минимальный режим предназначен для реализации однопроцессорной конфигурации МПС с организацией, подобной МПС на базе i8080, но с увеличенным адресным пространством, более высоким быстродействием и значительно расширенной системой команд. Максимальный режим предполагает наличие в системе нескольких микропроцессор, работающих на общую системную шину. МПС на базе i8086 с использованием максимального режима не получили широкого распространения. Более того, в последующих моделях своих микропроцессоров (80286, 80386, 80486) фирА Intel отказалась от поддержки мультипроцессорной архитектуры. Поэтому мы здесь не будем рассматривать особенности организации максимального режима. На внешних выводах МП i8086 широко используется принцип мультиплексирования сигналов — передача разных сигналов по общим линиям с разделением во времени. Кроме того, одни и те же выводы могут использоваться для передачи разных сигналов в зависимости от режима (min — max).

Лекция 8 Тема 3: Архитектуры микропроцессоров План лекции:

Логические узлы ЭВМ

Простейшие виды архитектур

Логические узлы (агрегаты) эвм,

Центральное устройство. ЦУ представляет основную компоненту ЭВМ и, в свою очередь, включает ЦП — центральный процессор (central processing unit — CPU) и ОП — оперативную (главную) память (main storage, core storage, random access memory — RAM).

Процессор непосредственно реализует операции обработки информации и управления вычислительным процессом, осуществляя выборку машинных команд и данных из оперативной памяти и запись в ОП, включение и отключение ВУ. Основными блоками процессора являются:

устройство управления (УУ) с интерфейсом процессора (системой сопряжения и связи процессора с другими узлами машины);

арифметико-логическое устройство (АЛУ);

процессорная память (внутренний кэш).

Оперативная память предназначена для временного хранения данных и программ в процессе выполнения вычислительных и логических операций. ЦУ описывается следующими характеристиками:

длина машинного слова (разрядность, адресность);

система команд;

объем ОП;

быстродействие (тактовая частота процессора, цикл записи/считывания ОП).

Внешние устройства (ВУ). ВУ обеспечивают эффективное взаимодействие компьютера с окружающей средой — пользователями, объектами управления, другими машинами. ВУ разделяются на следующие группы:

интерактивные устройства (ввода/вывода),

устройства хранения (массовые накопители);

устройства массового ввода информации;

устройства массового вывода информации.

В специализированных управляющих ЭВМ (технологические процессы, связь, ракеты и пр.) внешними устройствами ввода являются датчики (температуры, давления, расстояния и пр.), вывода — манипуляторы (гидро-, пневмо-, сервоприводы рулей, вентилей и др.). В универсальных ЭВМ (человеко-машинная обработка информации) в качестве ВУ выступают терминалы, принтеры и др. устройства.

Каналы связи (внутримашинный интерфейс) служат для сопряжения центральных узлов машины с ее внешними устройствами.

Простейшие типы архитектур

Однотипные ЦУ и устройства хранения данных могут использоваться в различных типах машин. Известны примеры того, как фирмы, начавшие свою деятельность с производства управляющих машин, совершенствуя свою продукцию, перешли к выпуску систем, которые в зависимости от конфигурации ВУ могут исполнять как роль универсальных, так и управляющих машин (Hewlett-Packard и Digital Equipment Corporation). Если абстрагироваться от подробностей, то основные классические типы архитектур можно определить как следующие: «звезда», иерархическая, магистральная ( рис. 2.2, 2.3, 2.4). Архитектура «звезда». Здесь ЦУ (рис. 2.1, а) соединено непосредственно с ВУ и управляет их работой (ранние модели машин). Классическая архитектура (фон Неймана) — одно арифметико-логическое устройство (АЛУ), через которое проходит поток данных, и одно устройство управления (УУ), через которое проходит поток команд — программа (рис. 2.2). Это однопроцессорный компьютер. Вычислительная машина включает пять базовых компонент и состоит из следующих типов устройств:

центральный процессор (ЦП), включающий АЛУ и УУ;

запоминающие устройства — память, в том числе оперативная (ОП) и внешние ЗУ;

устройства ввода и устройства вывода информации — внешние (периферийные) устройства (ВУ).

Физически магистраль представляет собой многопроводную линию с гнездами для подключения электронных схем. Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шину данных и шину управления. Периферийные устройства (принтер и др.) подключаются к аппаратуре компьютера через специальные контроллеры — устройства управления периферийными устройствами. Контроллер — устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования. Все перечисленные архитектурные элементы ЭВМ базируются на следующих схемных элементах и базовых узлах:

память обычно использует возможности и свойства триггера или его аналогов;

счетчик (регистр) адреса команд, очевидно, есть схемный узел «счетчик»;

сумматор —( полный сумматор или полусумматор);

дешифратор (например, команд).

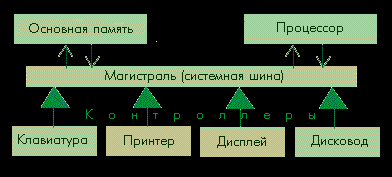

Архитектура персонального компьютера Архитектурой компьютера называется ее логическая организация, структура и ресурсы, которые может использовать программист. Общая схема микроЭВМ

Персональный компьютер состоит из следующих основных блоков:

основная память

процессор

периферийные устройства

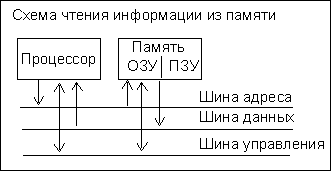

Все блоки связаны между собой системной магистралью (шиной). Конец формы Процесс взаимодействия процессора и памяти сводится в основном к двум операциям: запись информации в память и чтение информации из памяти. При записи процессор по специальным проводникам (они называются шиной адреса) передает биты, кодирующие адрес; по другим проводникам (они называются шиной управления) передает управляющий сигнал – «запись» и по еще одной группе проводников (она называется шиной данных) передает записываемую информацию. При чтении также по шине адреса передается соответствующий адрес оперативной памяти и с шины данных считывается требуемая информация. Число одновременно передаваемых по шине адреса и шине данных разрядов (битов) называется разрядностью соответствующей шины и является важной характеристикой ЭВМ. Разрядность шины адреса определяет максимальное общее количество доступной памяти (адресное пространство процессора). Разрядность шины данных – максимальную порцию информации, которую можно получить из памяти за один раз. Для процессора i8088, на котором работал первый персональный компьютер корпорации IBM, разрядность адресной шины равнялась 20 и, соответственно, максимальное количество доступной памяти равнялось 1Мбайту. Современные процессоры Pentium могут адресовать до 1Гбайта памяти. Следует заметить, что в компьютере, как правило, объем оперативной памяти меньше, чем максимально возможный для процессора. Процессор и основная память находятся на большой плате, которая называется материнской. Для подключения к ней периферийных устройств (дисководов, манипуляторов типа мыши, принтеров и т.д.) служат специальные платы – контроллеры. Они вставляются в разъемы (слоты) на материнской плате, а к их концу (порту), выходящему наружу компьютера, подключается дополнительное устройство. Таким образом, периферийные устройства подключаются к системной магистрали не непосредственно, а через специальные устройства – контроллеры. Магистраль можно сравнить с телефонным кабелем, к которому параллельно подключены абоненты – блоки компьютера. «Обращение» процессора к внешнему устройству похоже на вызов абонента. Все устройства пронумерованы. Когда нужно обратиться к какому-нибудь из них, в магистраль посылается его адрес. Как и телефон, устройство может быть свободно или занято. Приняв сигнал «свободно», процессор посылает ему информацию. Контроллер внешнего устройства можно сравнить с телефонным аппаратом, который принимает сигнал от процессора и дешифрует его. Например, контроллер экрана, приняв от процессора сигнал 01000001 (код буквы «А»), преобразует его в указание электронно-лучевой трубке изобразить на экране букву «А». Процессор Основа вычислительной машины – процессор. В нем расположены арифметико-логическое устройство – АЛУ, устройство управления – УУ и регистры для временного хранения информации. АЛУ осуществляет непосредственную обработку данных: сложение двух чисел, умножение одного числа на другое, перенос информации из одного места в другое и т.д. Данные процессор считывает из ОЗУ (оперативной памяти) компьютера, туда же он пересылает результат действия над этими данными. Устройство управления координирует взаимодействие различных частей ЭВМ. Важнейшими характеристиками процессора являются:

Разрядность

Тактовая частота

Адресное пространство

Разрядность процессора. Обычно команда выполняется не по одному биту, а одновременно группами по 8, 16, 32, 64 бита. Число одновременно обрабатываемых битов и называется разрядностью процессора. Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он может обработать в единицу времени, тем выше его эффективность. Тактовая частота процессора характеризует быстродействие компьютера. Режим работы процессора задается микросхемой, которая называется генератором тактовой частоты. Это своеобразный метроном внутри компьютера. На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Ясно, что если метроном «стучит быстрее», то и процессор работает быстрее. Микропоцессор фирмы Intel, разработанный для первого персонального компьютера корпорации IBM (1981 год) – i8088 – имел тактовую частоту всего 4,77 МГц и выполнял 0,33 миллионов инструкций в секунду. Современные процессоры Pentium имеют тактовую частоту 3,3 и более ГГц. Каждый конкретный процессор может работать не более чем с определенным количеством оперативной памяти. Максимальное количество памяти, которое процессор может обслужить, называется адресным пространством процессора и является важной характеристикой компьютера. Определяется адресное пространство разрядностью адресной шины. Основная память Это устройство для хранения информации. Она состоит из оперативного и постоянного запоминающего устройств. Оперативное запоминающее устройство называется ОЗУ, постоянное запоминающее устройство – ПЗУ. ОЗУ предназначена для записи, считывания и хранения программ (системных и прикладных), исходных данных, промежуточных и окончательных результатов. Доступ к элементам памяти прямой. Все ячейки памяти объединены в группы по 8 бит (1 байт) и каждая такая группа имеет адрес, по которому к ней можно обратиться. ОЗУ используется для временного хранения данных и программ. При выключении компьютера, информация в ОЗУ стирается. В современных компьютерах объем памяти обычно составляет 512Мбайта. Объем памяти – важная характеристика компьютера, она влияет на скорость работы компьютера и на работоспособность программ. Современные прикладные программы часто требуют для своего выполнения 40 Мбайта памяти, в противном случае программа просто не сможет работать. Часть ОЗУ, называемая «видеопамять», содержит данные, соответствующие текущему изображению на экране. ПЗУ используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержимое памяти специальным образом «зашивается» в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. В ПЗУ находятся:

Программа управления работой самого процессора

Программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью

Программы запуска и остановки ЭВМ

Программы тестирования устройств, проверяющие при каждом включении компьютера правильность работы его блоков

Информация о том, где на диске находится операционная система.

Из ПЗУ можно только читать. Системная шина Основной обязанностью системной шины является передача информации между процессором и остальными компонентами компьютера. По этой шине осуществляется не только передача информации, но и адресация устройств, а также обмен специальными служебными сигналами. Таким образом, упрощенно системную шину (магистраль) можно представить как совокупность сигнальных линий, объединенных по их назначению (данные, адреса, управление). Основной характеристикой этих линий является их разрядность – разрядность адресной шины, шины данных. Шина адреса предназначена для передачи по ней адреса того устройства (или той ячейки памяти), к которому обращается процессор. Адрес на нее выдает всегда только процессор. По шине данных передается вся информация. При операции записи информацию на нее выставляет процессор, а считывает то устройство (например, память или принтер), адрес которого выставлен на шине адреса. При операции чтения информацию выставляет устройство, адрес которого выставлен на шине адреса, а считывает процессор. На шине управления устанавливаются управляющие сигналы, такие, например, как сигналы чтения, записи, готовности. Кроме того, каждое внешнее устройство, которому нужно обратиться к процессору, имеет на этой шине собственную линию. Когда переферийное устройство «хочет обратиться» к процессору, оно устанавливает на этой линии специальный сигнал (сигнал прерывания), заметив который, процессор прерывает выполняемые в этот момент действия и обращается (командой чтения или записи) к устройству. Разберем схему работы в общем случае на примере команды чтения из памяти.

процессор устанавливает на шине адреса адрес ячейки памяти, которую хочет прочитать

на шине управления процессор выставляет сигнал чтения и сигнал готовности

заметив сигнал готовности, все устройства проверяют, не стоит ли на шине адреса их адрес

память «замечает», что выставлен ее адрес

память читает адрес

память выставляет на шине данных требуемую информацию

память выставляет на шине управления сигнал готовности

процессор читает данные с шины данных

Процесс завершен