- •2. Теоретические сведения.

- •3. Порядок выполнения работы.

- •5. Контрольные вопросы.

- •2. Теоретические сведения.

- •3. Порядок выполнения работы.

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Отчет должен содержать:

- •5. Контрольные вопросы.

- •Теоретические сведение

- •2.2.2. Инструментальные стали.

- •Домашнее задание Разработка технологического процесса термической обработки детали

- •Порядок выполнения работы.

Министерство образования и науки Республики Казахстан РГП Костанайский государственный Университет имени Ахмета Байтурсыноеа

Инженерно - физический институт

Кафедра «Технический сервис»

Нурушев С.З. Хасенов Н.С.

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов »

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине

Костанай

2005

ББК 30.3Я73 УДК 620.22

Авторы: Нурушев С.З. - кандидат технических наук, доцент, зав.кафедрой «Технический сервис»,

Хасенов НС. - преподаватель кафедры «Технический сервис».

Рецензенты: Терпиловский Е.Ю. - кандидат технических наук,

ст.преподаватель кафедры «Машин и оборудования». Дерепаскин А.И. кандидат технических наук, старший научный сотрудник-, руководитель «Испытательной лаборатории» ДТП «ЦелинНИИМЭСХ»

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология конструкционных материалов и материаловедения». - Костанай: КГУ им. А. Байтурсыиова, 2005 - 56с.

Методические указания составлены на основе типовой программы «Технология конструкционных материалов и материаловедения». Содержат рекомендации по выполнению лабораторных работ и предусматривают самостоятельную работу с пособиями, стандартами и справочной литературой.

Методические указания предназначены для студентов инженерно - физического института по специальностям 050806 - агроинженерия, 050713 транспорт, транспортная техника и технологии, 050724 – Технологические машины и оборудование

Рекомендованы к изданию методической комиссией инженерно - физического института Костанайского государственного университета им. Ахмета Байтурсынова (протокол № 6 от 14.04.2005 г.)

Рекомендованы к изданию методическим советом Костанайского государственного университета им. Ахмета Байтурсынова (протокол № 4 от 23.052005 г.)

Содержание

Введение

Лабораторная работа № 1 «Макроструктурный анализ металлов и сплавов»....

Лабораторная работа № 2 «Микроструктурный анализ металлов и сплавов»...

Лабораторная работа № 3 «Изучение методов и оборудования для

определения твердости металлов»

Лабораторная работа № 4 «Анализ диаграммы состояния сплавов железо-углерод»

Лабораторная работа № 5 «Изучение микроструктуры углеродистых

сталей в равновесном состоянии»

Лабораторная работа № б «Термическая обработка углеродистых сталей»

Лабораторная работа № 7 «Анализ и построение диаграммы изотерми- ческого превращения аустенита» t

Лабораторная работа № 8 «Отпуск закаленной стали и его влияние

на микроструктуру и механические свойства стали»

Лабораторная работа № 9 «Изучение микроструктуры, свойств и марки- ровка чугунов»

Лабораторная работа № 10 «Изучение промышленной классификации сталей и их маркировка»

Лабораторная работа № 11 «Изучение структуры и свойств порош- ковых сплавов»

Лабораторная работа № 12 «Промышленная классификация и марки- ровка цветных металлов»

Домашнее задание: Разработка технологического процесса терми- ческой обработки детали

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Технология конструкционных материалов и материаловедение» предусматривает изучение основ производства чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, широко применяемых в сельскохозяйственной технике, основных способов горячей обработки, ознакомление со свойствами материалов и применением их в автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении.

Предлагаемое методическое указание по курсу «Технология конструкционных материалов и материаловедение» написано в соответствии с типовой учебной программой по данной дисциплине. Оно содержит методические указания и порядок выполнения 12 лабораторных работ, домашнего задания. Выполнение студентами предлагаемых работ способствует более глубокому изучению ими теоретических положений курса.

Описание всех лабораторных работ выполнено по единой схеме, соответственно последовательности выполнения работы студентами. В каждую лабораторную работу входят: а) цель работы; б) теоретические сведения; в) порядок выполнения работы; г) требования к содержанию отчета по работе; д) контрольные вопросы.

Преподаватель консультирует студентов по вопросам, возникшим, у них в ходе выполнения работы и принимает зачет по работам, выполненным на предыдущем занятии.

Содержащиеся в разделе «Контрольные вопросы» требования в сочетании с полученными теоретическими сведениями по работе помогут студенту уяснить цель работы и подготовиться к сдаче зачета по ней.

Лабораторная работа № 1.

Макроструктурный анализ металлов и сплавов

1. Цель работы: изучить методику приготовления макрошлифов, методы выявления макростроения к дефектов стали.

2. Теоретические сведения

Макроанализ применяют для выявления в металле дендритного строения, усадочной рыхлости, газовых пузырей, трещин, пустот, плен, шлаковых включений, расположения волокон в поковках н штамповках, ликвации серы и фосфора, структурной неоднородности, качество сварного соединения.

При макроанализе производится исследование макроструктуры металлов и сплавов.

Макроструктурой называется строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении (до 10-30 раз) с помощью лупы.

Макроструктура может быть исследована непосредственно на поверхности заготовки или детали; в изломе или, что делается чаще, на вырезном образце (темпле-те) после его шлифования и травления специальным реактивом.

Подготовленная для исследования макроструктуры поверхность образца называется макрошлифом.

Используется два метода макроанализа: метод,изломов и метод макрошливов.

2.1. Метод изломов позволяет установить характер предшествующей обработки металлов давлением, величину зёрен, вид чугуна, дефекты внутреннего строения (поры, трещины и др.).

Изучение излома - наиболее простой метод выявления кристаллического строения металлов и сплавов.

Для изучения излома образцы ломают, и место изучают визуально или пользуются лупой. Вид излома используют в качестве критерия при определении склонности стали к хрупкому разрушению.

2.2. Метод макрошлифов. Образец для макроанализа вырезают в определенном месте и в определенной плоскости в зависимости от того, что подвергают исследованию - отливку, поковку, штамповку, прокат, сварную или термически обработанную деталь, и что требуется выявить и изучить - первичную кристаллизацию, дефекты, нарушающие сплошность металла, неоднородность структуры. Поэтому образцы вырезают из одного или нескольких мест слитка, заготовки или детали, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Поверхность образца для макроанализа обрабатывают на фрезерном или строгальном станке (если материал с невысокой твердостью) или на плоскошлифовальном станке (если материал твердый). Для получения более гладкой поверхности образец шлифуют вручную.

При шлифовании по поверхности образца водят шлифовальной шкуркой, обернутой вокруг деревянного бруска. Шлифование начинают шкуркой с наиболее грубым абразивным зерном, затем постепенно переходят на шлифование шкуркой с более мелким зерном. При переходе с одного номера на другой направление шлифования меняют на 90°. После шлифования образцы протирают ватой и подвергают травлению.

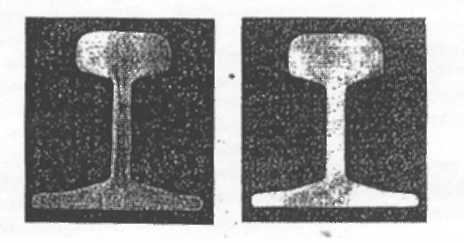

Волокнистость, возникающую при обработке металлов давлением, выявляют глубоким травлением одной отшлифованной стороны образца в сильных кислотах, нагретых до 70... 100°С. При этом примеси, скопившиеся на границах зёрен, растворяются быстрее основного металла, в результате чего образуется рельефная поверхность в виде тонких волокон. Волокнистость, повторяющая конфигурацию сечения детали, свидетельствуют о правильной технологии горячей обработки давлением (рис. 1.1). При несоответствии расположения волокон контуру детали в местах перехода от одной конфигурации к другой создаются напряжения, сокращающие эксплуатационный срок её службы.

В стали сернистое железо образует с железом легкоплавкую эвтектику, расположенную преимущественно по границам зёрен и которая плавится при 985° С. Поэтому при горячей обработке сталей давлением при температурах выше 1000° С эвтектика быстро расплавляется, разобщая зёрна, и в металле образуются надрывы и трещины. Такое явление носит название красноломкости. Вредное влияние серы на сталь также усиливается при неравномерном распределении её по сечению образца (ликвация).

Рис.1.1. Макроструктура поковки полуоси автомашины. Направление волокон повторяет внешние очертания поковки; травление 50%-ной соляной кислотой

Рис.1.2. а) ликвация серы в стали; 6) ликвация фосфора в стали

Ликвацией называется неоднородность химического состава в сплавах.

В большинстве случаев ликвация является нежелательным явлением, т.к. в результате неоднородности химического состава сплава по сечению изделия получаются различия в свойствах. Например, на рис. 1.2. представлены образцы макрошлифа рельса с неравномерным распределением серы и фосфора. Места, обогащенные серой и фосфором проявляются в виде темно-коричневых пятен. Наличие фосфора вызывает хладноломкость (хрупкость при нормальных температурах).

3. Порядок выполнения работы.

3.1 .Ознакомиться с образцами изломов и макрошлифами.

3.2.Зарисовать по образцам:

а) изломы с выявлением размеров зерен, волокнистости, кристалличности, дендритности и др.;

б) макроструктуру шлифов образцов с выявлением распределения волокон в деталях (оценить правильность конфигурации волокон, размер зоны термического влияния сварного соединения, глубину закалки и др.).

4. Отчет должен содержать:

4.1. Описание приготовления макрошлифа.

4.2. Рисунки (схемы) макроструктур с кратким описанием методики выявления и характеристикой неоднородности (ликвации) серы и фосфора; дефектов, нарушающих сплошность металла, строения стали и волокнистости.

5.Контрольные вопросы.

5.1. Что такое макроанализ?

5.-2. Какие методы применяются при макроанализе?

5.3. Как влияют вредные примеси на свойства металлов и их сплавов?

5.4. Дайте определение ликвации.

5.5. Как приготовить макрошлиф?

Лабораторная работа №2

Микроструктурный анализ металлов и сплавов

1. Цель работы: освоить технологию приготовления микрошлифов, ознакомиться с устройством металлографического микроскопа, изучить микроструктуры шлифа до и после травления; уяснить принцип выявления структур и практическое значение данного метода.

2. Теоретические сведения.

Микроанализ применяется для изучения внутреннего строения металлов и сплавов на оптическом микроскопе при увеличении от 50 до 1500 раз или на электронном микроскопе при увеличении порядка 5000...20000 раз. Он впервые применен в 1831 г. русским металлургом П, П. Аносовым. Структура металлов, наблюдаемая в микроскопе, называется микроструктурой. Она представляет собой изображение весьма малого участка поверхности, составленное из отраженных от него световых лучей. Микроструктура - это совокупность элементов, образующих структуру рассматриваемого участка.

Для проведения микроисследования от изучаемой детали или заготовки отрезают образец, который специально обрабатывают для придания одной из его поверхностей прямолинейности и зеркального блеска. Образец, подготовленный к микроанализу, называют микрошлифом.

Для проведения микроанализа необходимо:

- изготовить шлиф;

- изучить под микроскопом структуру на полированной поверхности шлифа (до травления);

- протравить полированную поверхность;

- изучить под микроскопом структуру протравленной поверхности шлифа.

Изготовление микрошлифа включает следующие операции:

- отрезку образца, его торцовку;

- шлифование;

- полирование.

Отрезка образца нужных размеров проводится резцом или ножовкой (при твердости металла НВ<300) или дисковым шлифовальным кругом (при твердости металла НВ>300) с охлаждением водой или эмульсией, чтобы образец не нагревался свыше 150оС и его структура не изменялась.

Торцовка шлифа осуществляется с целью придания прямолинейности одной из его поверхностей и проводится опиловкой напильником или шлифовальным кругом. Шлифование необходимо для удаления рисок, оставшихся от торцовки. Это достигается обработкой поверхности шлифа шлифовальной бумагой различной зернистости (разных номеров). Шлифовальная бумага имеет следующую нумерацию: 12,10,8,6,5,4,3 (номер обозначает примерную величину зерна в сотых долях миллиметра). Для предварительного чернового шлифования берут бумагу первых четырех номеров. Заканчивают шлифование бумагой номерами 5..3 с мелкими абразивными зернами. Шлифование проводят вручную или на специальном шлифовальном станке. Полирование проводят на быстровращающемся диске с сукном, которое смачивается водой с взвешенными в ней частицами какого - либо абразива (окись хрома или алюминия). Частицы окиси металла весьма тверды, поэтому во время полирования они производят резание металла образца. Так как эти частицы дисперсны, они способны снимать мельчайшие неровности, делая поверхность шлифа зеркального вида, без рисок даже при рассмотрении под микроскопом. Готовый полированный шлиф последовательно промывают водой, спиртом и сушат, прикладывая (промокая) фильтровальную бумагу.

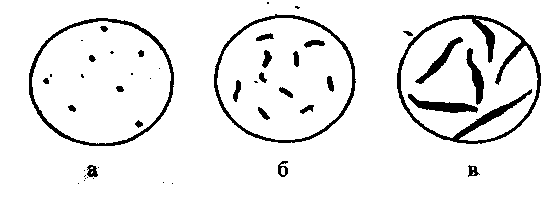

Изучение полированной поверхности шлифа под микроскопом преследует цель определить качества его изготовления и установить характер расположения и размеров микроскопических трещин, неметаллических включений - графита, сульфидов, оксидов (рис. 2.1.) в металлической основе (имеет светлый вид при рассмотрении под микроскопом).

Выявление структуры металлической основы шлифа после полирования осуществляется травлением его реактивом (травление осуществляется растворами серной или азотной кислоты).

Любой металл состоит из большого числа различно ориентированных кристаллитов или зерен. На границах зерен (даже чистейших металлов) обычно располагаются различные примеси.

Рнс.2.1. Неметаллические включения в стали и чугуне:

а) оксиды в стали видны в форме точек;

б) сульфиды в стали видны в форме слегка вытянутых очень коротких линий;

в) графитовые включения в сером чугуне.

При воздействии раствором кислоты происходит быстрое растворение этих примесей и более медленное растворение чистых металлов, твердых растворов и т.д. В результате неодинаковой степени травимости структурных составляющих на поверхности шлифа создается микрорельеф.

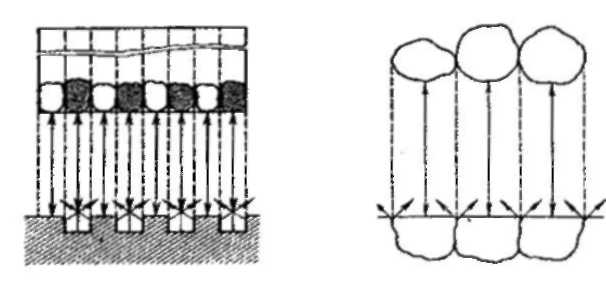

Изучение протравленной поверхности шлифа под микроскопом позволяет увидеть микроструктуру металлической основы. Она обычно состоит из светлых и темных участков. Это объясняется неодинаковой степенью отражения света от структурных составляющих. Структура, растворившаяся на большую глубину, под микроскопом имеет темный цвет (рис. 2.2, а), структура растворившаяся меньше имеет светлый цвет (рис. 2.2, а).

Границы зерен будут видны в виде тонкой темной сетки (рис. 2.2, б). Часто зерна металла одного и того же фазового состава под микроскопом могут иметь различные оттенки, Это объяснятся тем, что каждое зерно в плоскости шлифа имеет свое сечение кристаллической решетки с различным количеством в нем атомов, а следовательно, и свойства зерен отличаются одно от другого способностью протравливаться, прочностью и др. Такое явление называется анизотропией.

Между структурой и свойствами металлов и сплавов существует прямая зависимость. Поэтому в практике, металловедения микроанализ является одним из основных методов, позволяющих изучить строение металлов и сплавов, получить сведения об их свойствах.

Рис. 2.2. Схемы, поясняющие видимость под микроскопом:

а - зерна во впадинах - темного цвета, выступающие - светлого; 6 - границы зерен металлов и твердых растворов.