- •Лабораторная работа № 1 измерение постоянных и переменных токов и напряжений

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 2 исследование параметров электрического сигнала осциллографическими методами

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы:

- •Упражнение 1 Визуальное наблюдение и измерение параметров электрического сигнала электронным осциллографом в режиме "линейной развертки"

- •Упражнение 2 Измерение фазового сдвига и частоты электрических сигналов осциллографическими методами

- •Контрольные вопросы:

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4 градуировка шкал термоэлектрических и полупроводниковых термометров

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы Подготовка к выполнению работы

- •Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5 измерение уровня жидкости емкостным уровнемером

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы Упражнение 1

- •Упражнение 2

- •Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

Блок-схема универсального осциллографа и принцип его действия.

Основные источники погрешностей осциллографических методов измерений.

Основные виды осциллографических разверток.

Методики измерений амплитудных, частотных и временных параметров электрического сигнала в режиме линейной (непрерывной) осциллографической развертки.

С какой целью в технических характеристиках осциллографов приводят параметры входных цепей (сопротивление, емкость)?

Можно ли использовать осциллограф с верхней граничной частотой 1 МГц для определения длительности фронта импульса сигнала с длительностью 10-6 с?

В чем разница между входной емкостью осциллографа и емкостью разделительного конденсатора при "закрытом" входе осциллографа? В каких случаях их следует учитывать?

Основные метрологические характеристики универсальных электронных осциллографов.

Методы измерения фазовых сдвигов электрических сигналов.

Методы измерения частот электрических сигналов.

Чем определяется точность измерения частоты в методе фигур Лиссажу?

Чем определяется точность осциллографического метода измерения сдвига фаз?

Как, используя осциллограф, можно измерить: а) ток в электрической цепи; б) комплексное сопротивление участка электрической цепи?

В диапазоне каких частот применяются осциллографические методы определения сдвига фаз?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения / Ф.В. Кушнир. Л.: Энергоатомиздат, 1983. 320 с.

Атаманян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин / Э.Г. Атаманян. М.: Высшая школа, 1989.383 с.

Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения / Б.В. Дворяшин. М.: Радио и связь, 1993. 319 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЗИСТИВНЫХ

ТЕРМОМЕТРОВ

Цель работы: освоение методов и получение практических навыков измерения сопротивлений резистивных термометров.

Приборы и оборудование: мост постоянного тока МО-61, вольтметр ВК2-20, универсальный вольтметр В7-23, универсальный источник питания, магазин сопротивлений, соединительные провода.

Общие сведения

Принцип действия термометров сопротивления основан на способности различных материалов (металлов, полупроводников) изменять свое сопротивление с изменением температуры. Параметр, характеризующий изменение электрического сопротивления с температурой, называют температурным коэффициентом электрического сопротивления, который сам является температурно-зависимой величиной.

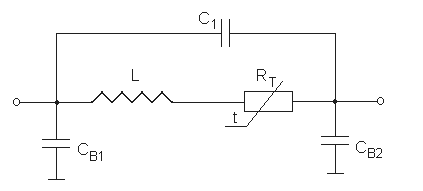

В общем случае сопротивление чувствительного элемента может изменяться в пределах от десятых долей до нескольких тысяч Ом. Эквивалентная схема термометра сопротивления имеет вид, представленный на рис. 1.

Как видно из рисунка, помимо чувствительного элемента RТ эквивалентная схема термометра сопротивления содержит “паразитные” реактивные элементы: L, C1, CП1 и СП2. Однако, поскольку измерения сопротивления резистивного термометра (RT) обычно осуществляют либо на постоянном токе, либо на переменном токе низкой частоты, то реактивными составляющими полного сопротивления зачастую пренебрегают.

Рис. 1. Эквивалентная схема термометра сопротивления:

СВ1 и СВ2 - емкости выводов, С1 - эквивалентная емкость резистора, L - эквивалентная индуктивность, Rт - сопротивление терморезистора

Существуют различные методы измерения электрического сопротивления в зависимости от его абсолютной величины и требуемой точности измерения. Наиболее распространенными среди них являются метод вольтметра-амперметра, метод непосредственной оценки с помощью омметра и мостовой метод. Первые два метода основаны на известной взаимосвязи (закон Ома) между током (I) и падением напряжения (U) на сопротивлении участка цепи R (I= U/R).

В приборах, предназначенных для непосредственной оценки сопротивления (омметрах, мегомметрах) содержится источник тока (напряжения), а их шкала проградуирована в единицах сопротивления. Данные приборы являются наиболее простыми, однако отличаются меньшей точностью по сравнению с устройствами, основанными на мостовом методе измерения, в которых неизвестное сопротивление сравнивается с тремя известными.

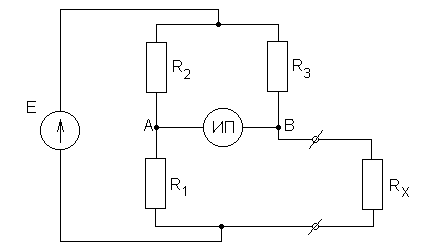

В

общем случае одинарный мост, упрощенная

схема которого представлена

на рис. 2, состоит из четырех резисторов

R1-R3,

Rx,

образующих плечи моста.

В

общем случае одинарный мост, упрощенная

схема которого представлена

на рис. 2, состоит из четырех резисторов

R1-R3,

Rx,

образующих плечи моста.

Рис. 2. Схема моста постоянного тока

В одну из диагоналей моста включают источник постоянного напряжения (Е), в другую - чувствительный индикатор (ИП-гальванометр, микроамперметр), предназначенный для индикации нулевого значения тока. Мост считается уравновешенным, если в цепи индикатора отсутствует ток. Это означает равенство потенциалов точек А и В, следовательно: J2Rx=J1R1; J2R3=J1R2. Отсюда видно, что баланс моста имеет место при условии

RxR2=R3R1

(В уравновешенном мосте произведение сопротивлений противоположных плеч равны). Таким образом, если сопротивления R1 и R3 известны, то неизвестная величина Rx однозначно определяется формулой

![]()

При отношении R3/R2=1, Rx=R1, если R3/R2=10, то баланс имеет место при Rx=10R1 и т.д. Точность измерения сопротивления определяется точностью уравновешенности моста, которая существенно зависит от чувствительности индикатора и величины напряжения питания.

При измерениях температуры термометрами сопротивления возникает необходимость измерять сопротивление термометра, который подсоединен к измерительному прибору соединительными проводами, имеющими конечное и зависимое от температуры сопротивление RП (рис.3а). Наличие конечного RП в измерительной цепи приводит к погрешности измерения RT:

![]()

и, следовательно, к погрешности измерения температуры Т= R/S, где R и Т относительные погрешности измерения сопротивления и температуры, соответственно, S - коэффициент преобразования термометра в области измеряемой температуры. Для уменьшения погрешности измерения RТ в схеме на рис. 3а (двухпроводная схема) необходимо делать поправку на сопротивление соединительных проводов: 2 RП. Однако, поскольку сопротивление RП зависит от температуры, то целесообразно учитывать его значения во всем диапазоне измеряемых температур. Это удобно делать, используя трехпроводную схему (рис. 3в), в которой измерительные провода от головки термометра идут к измерительной ветви, к сравнительной ветви и к источнику питания.

Четырехпроводная схема подключения (рис. 3 б) позволяет компенсировать сопротивление соединительных проводов, она содержит два “потенциальных” и два “токовых” провода.

в)

в)

Рис. 3. Схема присоединения термометра сопротивления: а) двухпроводная; б) четырехпроводная; в) схема подключения термометра сопротивления к мосту

Через токовые проводники цепь подключается к источнику тока, величина которого контролируется. “Потенциальные” проводники подключены к вольтметру, и ток по ним практически не течет, поэтому показания вольтметра точно соответствуют падению напряжения непосредственно на термометре сопротивления.