- •Кафедра радиоэлектроники

- •Часть 2

- •16.09.05 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»

- •Краткие теоретические сведения Усилители на транзисторах

- •Резистивный и резонансный усилители.

- •Контрольно-измерительные приборы

- •Практическая часть

- •Лабораторная работа № 1

- •Исследование резистивных усилителей напряжения

- •Переменного тока

- •Лабораторная работа № 2 Исследование резонансных усилителей напряжения переменного тока

- •Лабораторная работа № 3 Исследование умножителей частоты

- •Оглавление

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Волжская государственная академия водного транспорта”

Кафедра радиоэлектроники

Т.В. Гордяскина, С.В. Лебедева

Схемотехника

радиоэлектронных устройств

для приема и передачи сигналов

Часть 2

Усилители

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ

для студентов дневного обучения по специальности

16.09.05 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»

Издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ»

Н. Новгород, 2006

УДК 621.37

Г 68

Гордяскина Татьяна Вячеславовна, Лебедева Светлана Владимировна.

Схемотехника радиоэлектронных устройств для приема и передачи сигналов. Часть 2. Усилители: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов дневного обучения по специальности 16.09.05 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2006. – 30 с.

В методическом пособии изложены общие вопросы из курса «Схемотехника» по теме «Усилители», изложена методика выполнения лабораторных работ с помощью программного пакета Electronics Workbench.

Рекомендовано к изданию кафедрой радиоэлектроники.

Протокол № 9 от 05.05.2006г.

© ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2006

Краткие теоретические сведения Усилители на транзисторах

Усилитель – это устройство (четырёхполюсник), увеличивающее мощность сигнала. Увеличение мощности сигнала происходит за счёт преобразования энергии источника питания в энергию сигнала. Форма сигнала при усилении должна сохраняться без существенных искажений.

Очевидно, что усилители должны быть линейными устройствами и их усилительные свойства не должны зависеть ни от уровня сигнала, ни от его спектрального состава.

Из этого следует, что в усилителях должны использоваться линейные безынерционные элементы. Однако все активные элементы (интегральные микросхемы, биполярные и полевые транзисторы, туннельные диоды и т. д.) являются в целом нелинейными элементами и линейны лишь на ограниченных участках амплитудных характеристик. Их усилительные свойства зависят от частоты управляющего сигнала, что обусловлено инерционностью происходящих в них процессов, а также наличием междуэлектродных емкостей и индуктивностей электродов и подводящих проводов. И, наконец, параметры сопротивлений нагрузки и согласующе-разделительных пассивных элементов в схемах усилителей зависят от частоты. Вследствие этих причин при усилении сигналов неизбежно происходят нелинейные, частотные и фазовые искажения их спектра, которые могут быть сведены в каждом конкретном случае к минимальному допустимому значению.

В общем случае неискажающий усилитель может быть выполнен как линейный (при ограничении динамического диапазона сигнала и линеаризации нелинейной вольтамперной характеристики); нелинейный (с устранением вредных продуктов, обусловленных нелинейностью); параметрический (линейный и нелинейный).

Усилители используются для компенсации потерь при передаче информационных сигналов на большие расстояния, для обеспечения работы регистрирующих устройств, для создания нормальных условий восприятия информации человеком и т. д. Например, для обеспечения работы громкоговорителей мультимедиа – компьютера, как правило, требуется усилитель, так как поступающие от источников звуковые сигналы имеют недостаточную мощность.

По усиливаемой электрической величине различают усилители мощности, напряжения и тока. Коэффициент передачи усилителя по одному из указанных электрических параметров, как правило, много больше единицы. По другим параметрам коэффициент передачи усилителя может быть меньше единицы. Однако у всех усилителей по определению коэффициент передачи по мощности должен быть больше единицы. Поэтому, например, повышающий трансформатор, у которого коэффициент передачи по напряжению может быть больше единицы, к усилителям не относится.

По диапазону усиливаемых частот усилители делятся на усилители постоянного тока (УПТ), усилители низкой (звуковой) частоты (УНЧ), усилители высокой частоты (УВЧ) и СВЧ-усилители. В компьютерах, например, УПТ используется в источниках питания, УНЧ – в звуковых платах, УВЧ и СВЧ-усилители – в приёмниках радио- и телевизионных сигналов. В дальнейшем будем рассматривать в основном только усилители переменных напряжений и токов, так как такие сигналы являются основными в системах передачи информации.

По используемым элементам различают усилители на транзисторах, микросхемах, электронных лампах, диодах и т. д.

По режимам работы различают линейные и нелинейные усилители. В линейных усилителях уровни входных и выходных сигналов малы. При воздействии малых переменных сигналов они характеризуются линейной зависимостью между токами и приложенными напряжениями. Если амплитуда сигнала велика, то линейная зависимость между токами и напряжениями нарушается – возникает нелинейный режим работы усилителя.

Усилители классифицируют также по числу каскадов, по назначению, по полосе усиливаемых частот, по характеру усиливаемого сигнала и т. д.

Основными показателями усилителя являются коэффициенты усиления по напряжению, по току, по мощности:

Ku = Uвых / Uвх; Ki = Iвых / Iвх; Kp = Pвых / Pвх, |

а также входное (Zвх) и выходное (Zвых) сопротивления. К дополнительным параметрам усилителя относят: коэффициент полезного действия, потребляемую от источника питания мощность, нелинейные искажения, массу, габариты и т. п.

К важнейшим характеристикам усилителей относятся амплитудно-фазовая (АФХ) и амплитудная. АФХ К(jω) называется обычно комплексным коэффициентом усиления. Коэффициент усиления определяется как отношение амплитудных или эффективных значений выходного синусоидального напряжения ко входному синусоидальному напряжению:

|

где К(ω) – амплитудно-частотная и φ(ω) – фазо-частотная характеристики усилителя.

Амплитудная характеристика выражает зависимость выходного напряжения от входного: Uвых = ψ (Uвх) при ω = const.

Нелинейность амплитудной характеристики принято оценивать коэффициентом нелинейных искажений

|

где U1, U2, U3, ..., Un – напряжения основной частоты, 2-й, 3-й, ... и n-й гармоник на выходе усилителя при воздействии на входе синусоидального напряжения с основной частотой.

К основным параметрам усилителя, определяемым по АФХ и амплитудной характеристикам, относятся: полоса пропускания; коэффициент усиления (на некоторой средней частоте); динамический диапазон, в пределах которого усилитель может считаться линейным.

В общем случае на входе усилителя имеется пассивное звено (трансформатор, фильтр или делитель напряжения), позволяющее оптимально согласовать источник сигнала со входным усилительным каскадом, чтобы создать такие условия работы, при которых от источника сигнала отбирается максимальная мощность или передается максимальное напряжение, причем нормальный режим работы источника сигнала не нарушается и его параметры существенно не изменяются.

Схема входного усилительного каскада выбирается в зависимости от типа усилителя, характера и величины сигнала и параметров источника сигнала. Основное требование, которому должен удовлетворять входной усилительный каскад, – это обеспечение максимального линейного усиления при минимальном уровне собственных шумов. Кроме того, часто требуется, чтобы входное сопротивление усилительного каскада было максимальным в заданной полосе пропускания, и был бы минимальным уровень собственных шумов. В ряде случаев входной усилительный каскад должен отвечать некоторым условиям симметрии, так как входное напряжение может вводиться как симметрично, так и несимметрично относительно корпуса («земли») прибора.

Усилители обычно выполняют многокаскадными: за входным каскадом следует один или несколько основных, усиливающих сигнал до необходимого значения. При согласовании выхода одного усилительного каскада со входом следующего за ним каскада используются согласующие звенья, в качестве которых могут быть применены трансформаторы, фильтры, делители напряжений и т. д.

Для согласования усилителя с нагрузкой на его выходе часто ставится оконечный усилительный каскад. Оконечный каскад рассчитывается на отдачу иногда весьма большой мощности в отличие от предыдущих усилительных каскадов, работающих в режиме усиления напряжения.

Для стабилизации коэффициента усиления, расширения полосы пропускания, уменьшения нелинейных искажений в усилителях обычно применяются обратные связи, охватывающие не только отдельные каскады, но и весь усилитель в целом.

В зависимости от спектра сигнала усилитель может пропускать относительно широкую полосу частот от самых низких (иногда начиная от постоянного тока) до весьма высоких частот (сотни мегагерц) или сравнительно узкую полосу частот, сосредоточенную вблизи некоторой центральной (несущей) частоты. В первом случае в усилителе должны использоваться апериодические (нерезонансные) нагрузочные и согласующе-разделительные цепи с минимальной зависимостью коэффициента передачи от частоты. Усилители первого типа принято называть апериодическими. В зависимости от того, в какой части спектра сосредоточена главная часть энергии сигнала, апериодические усилители могут быть выполнены как усилители: постоянных и медленно изменяющихся напряжений и токов с полосой пропускания от нуля до десятков – сотен килогерц; напряжений звуковых частот (20 Гц – 20 кГц), широкополосные и импульсные, предназначенные для усиления сигналов, спектр которых может быть чрезвычайно широк – от долей герца до сотен мегагерц.

В случае относительно узкополосных сигналов целесообразно применять в усилителях резонансные нагрузочные и согласующе-разделительные цепи, имеющие достаточно плоские амплитудно-частотные и сравнительно линейные фазово-частотные характеристики лишь в узкой полосе частот, где сосредоточена главная часть спектра сигнала. Применение резонансных цепей позволяет существенно увеличить усиление за счет резонансного увеличения токов и напряжений в колебательных LC-контурах. Однако резонансные LC-контуры могут быть выполнены только на сравнительно высоких частотах (выше нескольких десятков герц).

Поэтому в области низких частот используют квазирезонансные RС-цепи (активные фильтры). В зависимости от полосы пропускания резонансные усилители делятся на узко- и широкополосные. К узкополосным обычно относят усилители, у которых отношение fв / fн ≈ 1, к широкополосным fв / fн > 1 (fв / fн ≥ 5), где fн и fв – соответственно нижняя и верхняя граничные частоты полосы пропускания.

В настоящее время усилители практически всех видов выпускаются в виде интегральных микросхем и обозначаются четырех- или пяти элементным кодом. Первый элемент – буква «К» или две буквы «КР» обозначают, что данная интегральная схема предназначена для широкого применения в не очень ответственной аппаратуре. Отсутствие первого элемента означает повышенное качество микросхем. Второй элемент – цифра, определяющая конструктивное исполнение (1, 5, 6, 7 – полупроводниковые микросхемы, 2, 4, 8 – гибридные; 3 – пленочные, вакуумные или керамические). Третий элемент – две или три цифры, указывающие на порядковый номер разработки. Второй и третий элементы вместе обозначают серию микросхем, имеющих единое конструктивное исполнение и предназначенных для совместного использования (так как их входные, выходные параметры и напряжения источников питания согласованы). Четвертый элемент обозначения – две буквы, определяющие функциональное назначение. При этом буквами УТ обозначаются усилители постоянного тока; УД – операционные усилители; УЕ – повторители; УИ – импульсные усилители; УН – усилители низкой (звуковой) частоты; УВ – высокочастотные усилители; УР – усилители промежуточной частоты; УМ – усилители индикации; УП – все остальные виды усилителей. Пятый элемент – число, обозначающее порядковый номер микросхемы в данной серии.

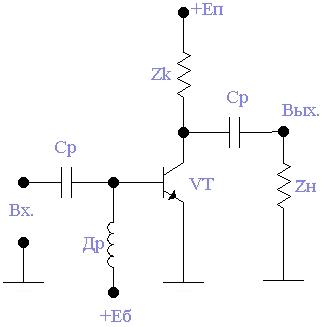

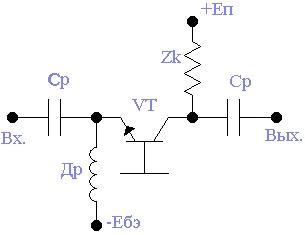

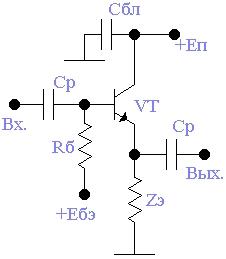

Схемотехника усилителей на транзисторах отличается многообразием и сложностью. Однако в этом многообразии можно выделить три основные схемы (рис. 1–3), на основе которых строятся более сложные схемы. При использовании биполярных транзисторов различают: усилитель с общим эмиттером (ОЭ), усилитель с общей базой (ОБ) и усилитель с общим коллектором (ОК). По переменному напряжению в этих схемах с корпусом усилителя соединяется, соответственно, эмиттер, база или коллектор транзистора.

-

Рис. 1. Схема включения с общим эмиттером

В схемах (рис. 1-3) конденсаторы Cр – разделительные, пропускают только переменные составляющие напряжений сигналов, отделяя их от постоянных напряжений, действующих на электродах активных элементов.

В области высоких частот широко используют каскодные усилители, выполняемые на двух последовательно соединенных транзисторах (рис. 4). В этом усилителе транзистор VT2 включен по схеме с общим эмиттером, транзистор VT1 – по схеме с общей базой.

-

Рис. 2. Схема включения с общей базой

-

Рис. 3. Схема включения с общим коллектором

В результате в усилителе практически полностью отсутствует обратная связь между входом и выходом, что позволяет использовать его для усиления очень высоких частот. Рабочий режим транзисторов задается резисторами R1 и R2, с помощью которых на базы транзисторов подается напряжение смещения. Резистор R3 обеспечивает охват усилителя стабилизирующей обратной связью. Резистор Rн выполняет роль сопротивления нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 – разделительные. Конденсатор Сб в цепи базы транзистора VT1 должен иметь малое сопротивление на частоте усиливаемого сигнала, обеспечивая заземление базы по переменному току.

Для создания усилителей очень низких частот и особенно усилителей постоянных и медленно изменяющихся напряжений и токов используют двухкаскадные усилители на комплементарных парах транзисторов с непосредственными связями. В частности, на рис. 5 приведена схема подобного усилителя, выполненного на двух транзисторах, первый из которых VT1 имеет проводимость n-р-n; второй VT2 – проводимость р-n-р. Транзисторы и резисторы в коллекторных (Rк) и эмиттерных (Rб) цепях попарно симметричны и подобраны таким образом, что обеспечивается стабильный рабочий режим по постоянному току и параметры усилителя очень мало зависят от изменений напряжения источника питания и изменений температуры.

Р |

Если на входе и выходе усилителя устанавливаются разделительные конденсаторы С1 и С2, то усилитель пригоден только для усиления импульсных сигналов и сигналов переменного тока.

Р |

Очень широкое применение в усилителях постоянного и переменного напряжений и токов находят дифференциальные (разностные) усилительные каскады. На рис. 6 приведена схема подобного усилителя, обеспечивающая симметричный дифференциальный вход (состоящий из двух несимметричных относительно общего провода входов) и несимметричный выход. По первому входу Uвх1 усилитель является неинвертирующим, по второму Uвх2 – инвертирующим полярность входного сигнала. В самом деле: если на первый вход действует импульс положительной полярности Uвх1 , то он создает почти такой же амплитуды положительный импульс на общем эмиттерном резисторе Rэ (так как транзистор VT1 включен по схеме эмиттерного повторителя). Этот импульс (приложенный в полярности: плюс на эмиттер транзистора VT2, минус на его базу) приводит к уменьшению тока через транзистор VT2, вследствие чего его внутреннее сопротивление увеличивается и на выходе появляется импульс положительной полярности, усиленный примерно в К0 = Rк / Rэ раз. Если импульс положительной полярности поступает на второй вход Uвх2, то он вызывает увеличение тока через транзистор VT2, вследствие чего внутреннее сопротивление последнего снижается и напряжение на выходе уменьшается (т. е. появляется импульс отрицательной полярности с амплитудой примерно в К0 = Rк / Rэ раз большей, чем входной импульс Uвх2). Если сигналы действуют одновременно на обоих входах, то на выходе появляется усиленный сигнал их разности:

Uвых = К0 (Uвх1–Uвх2). |

Р |

Таким образом, данный усилитель – разностный (дифференциальный) и выдает на выход усиленный разностный сигнал (исключая тем самым одинаковые (синфазные) составляющие входных сигналов).

Параметры биполярных транзисторов сильно зависят от температуры. Поэтому усилители, выполненные на биполярных транзисторах, необходимо термостатировать или рассчитывать так, чтобы изменения параметров были минимальными. Термостатирование применяется редко; обычно осуществляются электрические способы стабилизации режима работы.

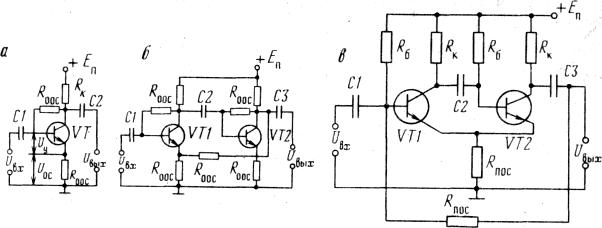

Наиболее эффективно стабилизация может быть осуществлена за счет отрицательной обратной связи (ООС) по постоянному току. В однокаскадном усилителе (рис. 7 а) отрицательная обратная связь по напряжению достигается соединением базы (входа) с коллектором (выходом) через сопротивление обратной связи Rоос .

Резистор Rоос, включенный в цепь эмиттера, также создает отрицательную обратную связь, поскольку падение напряжения на нем включено встречно напряжению входного сигнала. В результате этого управляющее напряжение между базой и эмиттером Uу=Uвх–Uoc и коэффициент усиления уменьшается.

В двухкаскадном усилителе можно получить как отрицательную, так и положительную обратные связи (ПОС).

Отрицательная обратная связь (рис. 7 б) достигается включением резисторов в цепи эмиттеров, соединением коллекторов с базами (через резисторы Rоос) и также – соединением выхода усилителя с эмиттером

Рис. 7. Отрицательная обратная связь в одно- (а) и двухкаскадном (б) усилителях.

Положительная

обратная связь в двухкаскадном

усилителе (в) |

первого каскада. Положительная связь возникает при замыкании входа с выходом или при соединении эмиттеров (рис. 7 в). В трехкаскадном усилителе также можно получить положительные и отрицательные обратные связи. В результате соединения входа с выходом возникает ООС, так как входное и выходное напряжения противофазны. При соединении эмиттеров первого и третьего транзисторов также создается ООС, а подача напряжения с выхода в цепь эмиттера первого транзистора вызывает ПОС.

В общем случае, если число каскадов усилителя нечетно, при соединении входа с выходом возникает ООС (если разделительно-согласующие элементы между каскадами не создают существенного дополнительного фазового сдвига). При четном числе каскадов обратная связь выхода со входом будет положительной; обратная связь между эмиттерами ближайших каскадов является также положительной. Если соединяются эмиттерные цепи чередующихся каскадов (1-3, 2-4, 1-5, 3-5 и т. д.), то обратная связь отрицательна.

Введение в усилитель обратной связи приводит к необходимости исследовать его устойчивость, определить степень склонности к возникновению генерации. Абсолютно устойчивым считается усилитель, в котором невозможна генерация, т. е. усилитель без обратных связей. В любом реальном усилителе и коэффициент усиления, и коэффициент обратной связи зависят от частоты. Это означает, что если в какой-то полосе частот усилитель охвачен отрицательной обратной связью, то на других частотах эта связь может оказаться положительной и в усилителе могут возникнуть автоколебания.

Существует несколько различных способов оценки устойчивости усилителей с обратной связью: критерии Рауса-Гурвица, Найквиста, Михайлова и т. д.

В любом усилителе помимо специально введенных обратных связей всегда имеются паразитные обратные связи, которые могут привести к самовозбуждению. Эти связи могут быть емкостными и индуктивными, возникать за счет общего источника питания или обусловливаться несовершенством изоляции входных и выходных цепей. Паразитная обратная связь может быть сведена к минимуму при рациональном монтаже, применении электростатических и магнитных экранов, использовании высококачественных изоляционных материалов, источников питания с малым внутренним сопротивлением и т. д.

Если рассмотренные усилительные каскады используют как входные и работают при малых уровнях сигнала, то их собственные шумы должны быть минимальными.

Уровень собственных шумов усилительных ламп, биполярных и полевых транзисторов, интегральных микросхем, туннельных диодов и т. д. определяется их конструкцией, качеством изготовления, режимом работы и температурой окружающей среды. При этом даже если все требования по уменьшению шумов электронного прибора выполнены, то при создании на его основе усилителя с минимальными шумами необходимо оптимальное согласование с источником сигнала.

Коэффициент шума усилителя зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала – для каждого усилителя имеется оптимальное внутреннее сопротивление источника сигнала, которое определяется характером и уровнем шумов усилительных элементов.

Если сопротивление источника сигнала отличается от оптимального, то коэффициент шума резко возрастает.

Чтобы снизить шумы электронных ламп, биполярных и полевых транзисторов в области низких частот (ниже 10 кГц), необходимо снижать напряжение питания: ламп – до 10-20 В, биполярных транзисторов – до 0,8-1,0 В (при токе эмиттера. 0,1-1 мА) и до 1-2 В полевых транзисторов. Напряжение смещения на управляющей сетке электронных ламп и затворе полевых транзисторов также должно быть минимальным – в пределах 0,2-1,0 В. Напряжение накала электронных ламп должно быть уменьшено на 10-20 %.

Следует отметить, что во входных цепях усилителей должны быть использованы и высококачественные пассивные элементы: резисторы, конденсаторы и трансформаторы – иначе уровень шумов может существенно возрасти. Например, среднее квадратичное значение напряжения шума эффекта мерцания резисторов, на которых падает напряжение 1 В, измеренное в полосе 1-10 Гц, составляет: у углеродных – до 3 мкВ; у углеродно-пленочных – до 3 мкВ; у металлопленочных – до 0,2 мкВ, у проволочных – до 0,1 мкВ. Равным образом и конденсаторы, особенно электролитические на основе алюминиевой фольги, могут создавать в аналогичных условиях избыточные шумы до 1-5 мкВ/мкФ. В настоящее время входные усилители низкочастотной аппаратуры обычно выполняются на основе низкошумящих усилителей в интегральном исполнении, например К544УД1А, К284УД1А, К140УД8А и т. д. – если необходимо иметь очень большое входное сопротивление (на входе этих усилителей установлены полевые транзисторы). Если входное сопротивление не должно быть более 105 Ом, то применяются усилители с биполярными транзисторами на входе, например К157УД1А, К548УН1А и т. д., у которых в полосе частот 10-100 Гц при сопротивлении источника сигнала R=1 кОм уровень собственных шумов не превышает 0,05 мкВ. Если оказывается, что стандартные усилители в интегральном исполнении имеют уровень шумов, больший допустимого, то снизить его в несколько раз можно уменьшением напряжения питания до минимально допустимых значений и параллельным включением нескольких усилителей.

Если и эти меры недостаточны, то на входе усилителя устанавливают специально подобранные низкошумящие биполярные или полевые транзисторы или применяют модуляционные или параметрические усилители (или даже сверхпроводящие квантовые интерференционные усилительные приборы, имеющие собственные шумы менее 10-15 В).

,

, ис.

4. Каскодный усилитель

ис.

4. Каскодный усилитель ис.

5. Двухкаскадный усилитель на

комплементарных биполярных транзисторах

ис.

5. Двухкаскадный усилитель на

комплементарных биполярных транзисторах ис.

6. Усилитель с дифференциальным

симметричным входом

ис.

6. Усилитель с дифференциальным

симметричным входом