- •Тема 4. Общественность в сфере public relations

- •Толпа-масса-общественность.

- •Сеть типологии потребителей (на основании их ценностных ориентации и стиля жизни)

- •Самоориентация

- •Ресурсы

- •Сеть различающихся взаимосвязанных сегментов

- •Реализовавшие себя и верующие, ориентированные на принципы

- •Реализовавшие себя

- •Верующие

- •Исполнители и старательные, ориентированные на статус

- •Исполнители

- •Старательные

- •Испытатели и мастера, ориентированные на действие

- •Испытатели

- •Определение целевых групп общественности

- •Приоритетные группы общественности

Тема 4. Общественность в сфере public relations

Понятия общественность, толпа, масса и их различия. Типология групп общественности. Целевые и приоритетные группы.

Толпа-масса-общественность.

Общественные отношения как сфера деятельности и профессия представляет собой воздействие на большие массы людей. Часто говорят, что ПР – это управление общественностью или способы влияния на общественность. Однако в понятие «общественность» вкладывается разный смысл. Между тем, массы людей, на которые происходит воздействие , - явление неоднородное и требует определенной классификации.

Далеко не всякую совокупность людей, даже проявляющую признаки коллективного поведения, можно назвать общественностью. Согласно теории Г.Блумера, можно выделить следующие типы коллективного поведения.

1. Действующая толпа. Это элементарное коллективное группирование. Присутствующие в толпе не знакомы друг с другом, не связаны никакими отношениями. Они объединены ситуацией и местом действия. Это может быть случайная толпа, на время объединенная интересом к какому-то событию ( пожар, транспортное происшествие). Толпой можно назвать зрителей большого матча на стадионе. К толпе также можно отнести многочисленные сборища фанатиков. Что характерно для толпы? Она спонтанна, живет сиеминутным настоящим. Она не является обществом или культурной группой. Индивид в толпе не связан никакими ограничениями, он теряет обычное критическое восприятие и самоконтроль, отдается охватившему его порыву и является особенно внушаемым в этот момент.

Психологии толпы посвящено немало трудов, раскрывающих особенности поведения индивидов в толпе и закономерности появления и управления толпой. Для нас важно отметить то, что состояние толпы является оптимальны для применения манипулятивных технологий воздействия, для пропаганды в частности. Потому что умелое вбрасывание информации или повода в толпу может дать мощный эффект. Правда, и управление толпой в целях здравого смысла представляет весьма трудную задачу. Самым простым выходом является предотвращение состояния истерии толпы, рассредоточение ее путем отвлечения внимания индивидов на новые объекты.

2. Масса. Для данного типа поведения характерны отчасти те же черты, что и для толпы (люди могут быть не знакомы друг с другом, не связаны отношениями ). Однако они участвуют в определенном массовом поведении значительного масштаба ( общенационального, регионального), устремлены к достижению единой цели или охвачены общим желанием достигнуть чего-то. Яркий пример проявления коллективного поведения – золотая лихорадка или явление массовой миграции по каким-либо причинам .

Массовое поведение может объединять людей самого разного социального положения, уровня культуры. Индивиды , как правило, отделены друг от друга, они не воздействуют друг на друга, как в толпе. Масса имеет рыхлую организацию и не может действовать столь объединено, как толпа. Индивид в массе одинок , он оказывается присоединенным к массе своим интересом к общему, волнующему многих объекту или проблеме. Но он ни с кем не объединяется, самостоятельно решает волнующую его проблему. Индивидуальные линии поведения парадоксальным образом выстраиваются в единую , массовую. Такое «выстраивание» может оказаться значимым и сыграть большую роль . Вот почему порой возникает непрогнозируемый спрос на какие-то товары или неожиданно терпят крах на выборах определенные политические силы. Такое поведение массы стало играть значительную роль, особенно в жизни больших городов. До 90-х годов прошлого столетия активно влияла на массовое поведение реклама, особенно телевизионная. Уловить, предугадать латентные процессы на уровне массового поведения – важная задача социологов, ПР-специалистов.

3. Общественность. Вслед за Г.Блумером мы рассматриваем общественность как еще один тип коллективного поведения. Это определенное группирование людей образуется как отклик на определенную ситуацию, проблему. Индивиды внутри общественности интенсивно участвуют в обсуждении определенной проблемы, ищут ее решение. Они могут быть знакомы и не знакомы, могут регулярно встречаться или жить в разных концах страны, но они обязательно включены в обсуждение проблемы – например, введение или отмена смертной казни, кого выбрать президентом или губернатором и т.д. Таким образом общественность в данном понимании возникает только вместе с проблемой, она не имеет организационной формы, индивиды в ней не имеют фиксированных ролей. Это достаточно аморфная группа, состав которой может меняться. Общественность не отличается единомыслием, она в дискуссии, порой доходящей до конфликтов. Взаимодействие индивидов внутри общественности обостряет их самосознание, способность к критическому суждению. При этом различия во мнениях не мешают выявлению рационального. Такова тенденция. « Общественность приобретает свой особый тип единства и возможность действовать , благодаря достижению како-то коллективного решения или выработке какого-то коллективного мнения» (559).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что одно и то же группирование людей может переживать как бы разные состояния: оно может оказаться при определенных обстоятельствах толпой ( и вести себя соответственно), при иных обстоятельствах – массой, при включенности в дискуссию – общественностью. Учитывая то, что ПР – это коммуникации, основанные на равноправном диалоге, направленные на партнерские отношения с целевой аудиторией, очевидно, что состояние общественности является оптимальным для ПР. Следовательно, для достижения необходимого результата мы должны прежде всего учесть – в каком состоянии находится объект нашего воздействия . Нельзя забывать, что толпу перевести в состояние общественности гораздо труднее. А вот наоборот – превращение общественности в толпу происходит проще и чаще. В подобном превращении заинтересована прежде всего пропаганда : толпа – ее питательная среда. Хотя общие тенденции отчужденности личности, развитие индивидуализма и развитие средств массовой коммуникации все чаще выводят на первый план индивидуальный выбор. Современный человек, можно сказать, стал дальше от состояния толпы . Но то же время в коллективном поведении проявляются новые и новые особенности, которые необходимо изучать и анализировать.

Важно предостеречь от слишком широкого толкования понятия «общественность» в ПР. Осуществляя ПР-проект, мы должны вычленить из внешней среды организации ту часть общественности, которая имеет отношение к нашему ПР-субъекту, от которой зависит реализация наших целей. Эту выделенную часть большого целого иногда в ПР называют «своя общественность». Именно на нее будут направлены наши послания, наше воздействие. Именно «своя общественность» организации (ПР-субъекта) сегментируется на целевые группы для дифференцированного воздействия.

В теории и практике паблик рилейшнз понятие «общественность» является одним из ключевых.

Синяева: «Общественность – это группа людей, выражающих по какой-либо проблеме определенное мнение, а также реагирующих на события и возникающие ситуации».

Алешина: «Общественность – это группа людей, во-первых, оказавшихся в аналогичной неразрешенной ситуации, во-вторых, сознающих неопределенность и проблематичность ситуации и, в-третьих, реагирующих определенным образом на создавшуюся ситуацию».

В теории и практике паблик рилейшнз широко используется ситуативный подход, при котором под понятием «общественность» (активная аудитория) понимают любую группу людей, при определенных обстоятельствах так или иначе сплотившихся вокруг конкретных общих интересов или переживаний. Подобный подход к определению понятия «общественность» был предложен еще в начале века американским философом, представителем прагматизма Джоном Дьюи. По его мнению, общественность — это активное социальное образование, в определенный момент объединяющее всех тех, перед кем встает общая проблема, чтобы вместе искать пути ее разрешения. Группа общественности формируется на основе признания некоего зла, способного навредить общему интересу определенного круга людей. Однако без общения между собой группировка людей может остаться бесформенной тенью, чем-то таким, что судорожно ищет себя, сосредоточиваясь на химерах, а не на сути дела (См.: Dewey John. The Public and its Problems.—N.Y., 1927. —P. 15—17).

Исходя из таких соображений, американский исследователь Джеймс Груниг обратил внимание на три фактора ситуативного характера, которые благодаря коммуникации и общению людей между собой превращают латентную (скрытую) общественность в активную. Среди этих факторов он называет:

1. Осознание проблемы. Это фактор, показывающий, в какой мере люди ощущают изменения в ситуации, осознавая потребность в информации.

2. Осознание ограничений. Это фактор, свидетельствующий, в какой мере люди ощущают себя ущемленными воздействием внешних факторов и ищут пути выхода из конкретной сложившейся проблемной ситуации. Если люди считают, что могут что-то изменить или повлиять на проблемную ситуацию, они будут искать дополнительную информацию для составления плана действий.

3. Уровень включенности. Это фактор, показывающий, до какой степени люди видят себя втянутыми в проблемную ситуацию и ощущают ее влияние на себе. Другими словами, чем более они связывают себя с ситуацией, тем активнее будут общаться, отыскивая новую информацию по этому поводу.

В теории и практике связей с общественностью важное значение имеет проблема группирования и идентификации общественности или «активной аудитории». Подход, используемый этой наукой для определения групп общественности, во многом созвучен тому, которым пользуются социология и социальная психология. В то же время нетрудно заметить и ряд существенных отличий.

К вопросу группирования общественности специалисты по паблик рилейшнз подходят исключительно с прагматических позиций, выделяя в ней те группы, которые тот или иной институт (корпорация, государственное учреждение, общественно-политическая организация или просто отдельное лицо) считает «своими». То есть речь идет о тех группах общественности, на которые оказывает влияние та или иная организация и от отношения которых к организации зависит успех или неудача ее деятельности.

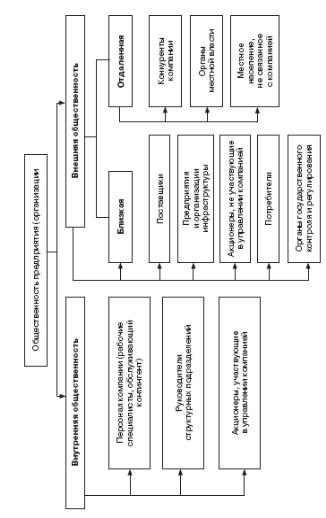

Всю общественность той или иной компании можно условно разделить на внутреннюю и внешнюю. К внутренней общественности относятся прежде всего:

персонал компании (основные и вспомогательные рабочие, специалисты, обслуживающий контингент и др.);

руководители структурных подразделений компании (управлений, отделов, служб, лабораторий, бюро и т.п.);

акционеры, непосредственно и постоянно участвующие в управлении компанией и решении наиболее важных вопросов ее функционирования.

Внешняя общественность фирмы может быть, в свою очередь, условно разделена на близкую и отдаленную. Основные группы б л и з к о й внешней общественности, оказывающие существенное и постоянное влияние на работу фирмы:

поставщики сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, узлов, деталей, запчастей и других исходных компонентов выпускаемой продукции (работ, услуг);

предприятия и организации инфраструктуры, обеспечивающие нормальное функционирование фирмы (энергетические, транспортные, снабженческие, торговые, посреднические, консалтинговые, юридические, финансово-кредитные, страховые, коммунальные и т.п.);

акционеры, не участвующие непосредственно в управлении фирмой, но обладающие значительным количеством ее акций;

потребители продукции (работ, услуг), выпускаемой фирмой;

органы государственного контроля и регулирования, полномочные осуществлять различные проверки, выдавать предписания, налагать штрафы и т.п.

Основные группы отдаленной внешней общественности, оказывающие опосредованное косвенное воздействие на работу фирмы:

конкуренты фирмы;

органы местной власти;

население, проживающее в местах расположения основных производственных и сбытовых подразделений фирмы.

Схематично классификация основных категорий общественности предприятия (организации) представлена на рис.

Разделение различных категорий (групп) общественности на определенные виды является достаточно условным. В реальных рыночных отношениях вполне возможно перемещение некоторых категорий общественности из одного вида в другой.

С точки зрения характера возможных взаимоотношений между фирмой и отдельными категориями ее общественности последние могут быть охарактеризованы как доброжелательные, нейтральные или враждебные.

К доброжелательным категориям общественности, как правило, относятся те, которые в наибольшей степени заинтересованы в успешной работе компании, повышении ее конкурентного статуса и укреплении рыночных позиций, — это персонал компании, руководители ее структурных подразделений, акционеры, непосредственно участвующие в управлении, поставщики, кредиторы и др.

К явно враждебной категории общественности однозначно можно отнести только конкурентов фирмы. Однако в определенных ситуациях негативное отношение может быть проявлено также со стороны потребителей продукции (работ, услуг) фирмы, недовольных ее качеством или ценой, со стороны финансово-кредитных организаций, обнаруживших несоблюдение фирмой основных условий кредитного договора, со стороны местного населения, требующего соблюдения руководством фирмы определенных экологических норм и правил, и др. Особенности отдельных категорий общественности должны быть учтены при построении соответствующей системы управления коммуникациями на предприятии или в организации.

Более плодотворной считается типологизация общественности, предложенная американским исследователем Джерри Гендриксом. Для целенаправленной, опять-таки коммуникативной работы всякой организации он рекомендует выделять такие главные группы общественности:

1) работники средств массовой информации (местные, общенациональные, специальные каналы);

2) общественность собственно организации, в том числе руководящий и обслуживающий персонал центрального офиса, главные избранные и назначенные специалисты разного профиля, заслуженные и почетные члены организации, производственный персонал разных уровней, обслуживающий персонал на производстве, члены профсоюза и другие;

3) местные жители, их средства информации, лидеры групп и руководители местных политических, общественных, деловых, религиозных, культурных и других организаций;

4) инвесторы, в том числе реальные и потенциальные, пресса по финансовым вопросам, статистическая служба, сети финансовой и экономической информации, страховые организации и д.т.;

5) государственные органы, включая представителей законодательной, исполнительной и судебной власти центрального и местного уровней, органы местного самоуправления и пр.;

6) потребители, в том числе персонал собственно организации, различные группы потребительской общественности, активисты за-Щиты прав потребителей, издательства для потребителей, местные средства массовой информации, лидеры местного значения;

7) общественность групп особенных интересов, их каналы информации, лидеры, руководители организаций и т.д.

В развернутом виде различают около 150 разнообразных групп общественности (См.: Newsom D. and others. This is PR. - P. 142—144).

В зависимости от задач организации и конкретных ситуаций могут использоваться и другие подходы к общей типологизации групп общественности, которая разделяется, например, на несколько категорий, пересекающихся между собой в социальном плане. В частности, с точки зрения весомости общественности для организации выделяются такие ее группы:

1. Главная, второстепенная и маргинальная. Главная общественность — та, что может оказать наибольшую помощь или принести наибольший вред усилиям организации. Второстепенная общественность — та, что имеет определенное значение для организации, а маргинальная — наименее существенная для нее. К примеру, руководство налоговой инспекции, контролирующее налоговые дела, может на какое-то время стать самой главной общественностью для коммерческих организации, ожидающих конкретных правил и инструкций по вопросам подачи информации о прибылях, тогда как законодатели и вся остальная общественность страны могут переместиться в разряд второстепенных.

2. Традиционная и будущая. Например, служащие организации, ее нынешние постоянные клиенты являются традиционными группами общественности, тогда как студенты и потенциальные клиенты представляют собой общественность организации в перспективе. Ни одна организация не может удовлетвориться отношениями со своими группами общественности, которые постоянно изменяются. Сегодня общественность организации, скажем, представлена многочисленными социальными группами, начиная с женщин, национальных меньшинств и заканчивая престарелыми гражданами, инвалидами и др. Но каждая из них потенциально может стать главной для жизнедеятельности организации в будущем.

3. Сторонники, оппоненты и безразличные. Такая типологизация важна с практической точки зрения. Ведь вполне понятно, что организация или учреждение должны по-разному относиться к тем, кто поддерживает их, или к тем, кто выступает против. Например, по отношению к сторонникам организация должна налаживать коммуникации, которые укрепляли бы их доверие к ней. Что касается скептиков, то для того, чтобы изменить их мнение в свою пользу, организация должна скорее прибегать к аргументированию и убеждению. Решающее значение, особенно в политической сфере, имеет безразличная общественность. Многочисленные избирательные и другие кампании были выиграны именно потому, что некоторые кандидаты или политические деятели сумели лучше своих конкурентов привлечь на свою сторону избирателей, не определившихся или равнодушных к политике. (См.: Seitel F.P. The Practice of Public Relations: Sixth ed. — New Jersey, 1995. — P. 9—11).

Как видим, любая организация в той или иной ситуации может иметь дело с огромным количеством важных для нее групп общественности. Ей необходимо быть внимательной к их специфическим интересам, пожеланиям и проблемам. Она должна помнить, что любая группа особенного интереса сама по себе является сложным социальным явлением. Поэтому гармоничное согласование действий, необходимых для завоевания ее поддержки, возможно только благодаря продуманной, гибкой системе паблик рилейшнз, когда в определенной ситуации учитываются особенности и интересы каждой целевой группы.

Проверив «ситуативную теорию» общественности на материале целого ряда проблемных ситуаций, в частности экологических, упоминавшийся уже Д.Груниг сделал вывод, что, например, экологические группы общественности, образовавшиеся в результате совпадения характера коммуникационного поведения для защиты окружающей среды, как правило, имеют уникальную динамику и существенно отличаются от других групп, формирующихся по демографическим или каким-либо другим признакам и установкам. На основании этого он предлагает выделять следующие четыре группы общественности:

1. Общественность, реагирующая на все проблемы, то

есть проявляющая активность по любому вопросу.

2. Равнодушная общественность, то есть индифферентная, не проявляющая активности ни по каким проблемам.

3. Общественность вокруг одной проблемы, то есть активная по поводу одного или ограниченного числа взаимосвязанных вопросов (к примеру, защита животных).

4. Общественность вокруг обострившейся проблемы. Эта общественность начинает активно действовать после того, как благодаря средствам массовой информации проблема уже известна практически всем и стала предметом широкого обсуждения в обществе (например, падение рождаемости в стране).

(Grunig James E. and Repper Fred C. Strategic Management, Publics, and Issues // Excellence in Public Relations and Communication Management /Ed. by James E.Grunig.—N.J., 1992. —P. 135—139).

Правда, ситуативный подход к группированию общественности и предложенные определения групп в конкретных обстоятельствах отличаются уникальностью, неповторимостью, поэтому при иных специфических обстоятельствах они могут быть использованы нечасто. Например, оказалось, что эффективно работающие определения групп общественности выходят за рамки сугубо ситуативных, демографических или «психографических» подходов и включают соответствующие индикаторы, свидетельствующие как о признании общих интересов людей вообще, так и о ситуативных переменных величинах, обостряющих интерес только определенных индивидов к специфическим ситуациям или проблемам. Другими словами, процесс группирования общественности является в основном результатом реагирования людей на особые проблемы или ситуации, а не просто совпадения черт их индивидуальных особенностей. Отсюда именно специфические проблемы и ситуации детерминируют состав, величину, силу реакции каждой релевантной группы общественности.

В современной теории и практике паблик рилейшнз все большее значение при типологизации групп общественности приобретает психографический подход к особенностям людей, прежде всего, учет их эмоционального состояния, ценностных ориентации, особенностей поведения, стиля жизни и пр. Данный подход, как и большинство ПР-подходов к группированию общественности, дает возможность преодолевать жесткие и большей частью огрубленные классически-социологические требования, построенные с учетом социально-демографических, социально-экономических характеристик населения, и выделять те или иные группы общественности, которые носят транссоциалъный характер. Это имеет особое значение для паблик рилейшнз, поскольку типологизация групп общественности, в первую очередь с учетом свойственных им интересов, установок, убеждений, повседневных предпочтений и привычек, оказывается довольно эффективной при решении конкретных задач организации, скажем, в сфере рекламы или маркетинга Такой подход широко используется и для решения ряда политических задач, особенно во время проведения избирательных кампаний политическими партиями или отдельными кандидатами.

Примером этого может служить типология потребительской общественности, разработанная с учетом ценностных ориентации и стилей жизни людей. Это одна из новых систем психографической сегментации и предвидения поведения потребителей (прежде всего американских), получившая название «сеть типологии потребителей» (VALS2).