- •Цель занятия

- •Сведения из теории

- •Введение

- •Особенности дифракции электронов

- •2.2.1 Вывод условия Вульфа-Брэгга

- •2.3 Устройство электронографа

- •Типы электронограмм

- •2.4.2 Электронограммы от поликристаллов

- •2.4.3 Электроногаммы при наличии текстур

- •2.5 Определение фазового состава поликристаллических пленок по электронограмме

- •2.6 Определение периодов кристаллической решетки по электронограмме

- •3. Задание

- •Последовательность выполнения 1 задания

- •3.2 Последовательность выполнения 2 задания

- •4. Примерные контрольные вопросы

- •5. Литература

- •Приложение

МВ ССО РСФСР

Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева

Кафедра конструирования и производства МЭА

|

Утверждено на |

|

заседании кафедры |

|

_________________ |

ЭЛЕКТРОННОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК

Методические указания к лабораторной работе по

Дисциплине «Физические основы конструирования, технологии,

микроэлектроники»

Казань

1989

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель занятия

2. Сведения из теории

2.1 Введение

Особенности дифракции электронов

2.2.1 Вывод условия Вульфа-Брэгга

2.2.2 Особенности элетронографии

2.3 Устройство электроногрофа

2.4 Типы электронограмм

2.4.1 Электронограмма от монокристалла

2.4.2 Электронограмма от поликристалла

2.4.3 Электронограмма при наличии текстуры

2.5 Определение фазового состава поликристаллических пленок по электронограмме

2.6 Определение периодов кристаллической решетки по электронограмме

3 Задания

3.1 Последовательность выполнения задания 1

3.2 Последовательность выполнения задания 2

4 Примерные контрольные вопросы

Литература

ПРИЛОЖЕНИЕ

Цель занятия

Целью занятия является ознакомление с теорией и методикой электронографического анализа, с расчетом электронограмм тонких пленок, определением состава и микроструктуры тонких пленок.

Сведения из теории

Введение

В современной технологии изготовления интегральных микросхем и приборов функциональной электроники тонкие пленки нашли широкое применение и выполняют разнообразные функции. Используются тонкие пленки различные по своим электрофизическим свойствам (диэлектрические, полупроводниковые, проводниковые), а также по своей структуре.

Физические характеристики веществ в виде тонкой пленки отличаются от свойств этих же материалов в массивном состоянии, что объясняется существенным различием их структуры, обусловленным специфическим механизмом образования тонких пленок. Электрофизические свойства тонких пленок зависят от их структуры, которая в свою очередь определяется как способом нанесения тонкой пленки, так и параметрами технологического процесса.

Исследование структуры тонких пленок имеет большое значение при разработке технолгии нанесения пленок, а также при изучении старения пленок в процессе эксплуатации.

Для описания структуры тонких пленок используются следующие понятия:

Морфология пленок: островковая, сетчатая, сплошная пленка;

Кристаллическая структура: монокристаллическая, аморфная, поликристаллическая со случайной ориентацией кристаллитов или со строго определенной (текстуированная) пленка;

Размер кристаллитов: мелкозернистая, крупнозернистая пленка;

Реальная структура кристаллитов: наличие точечных, линейных, поверхностных дефектов;

Фазовый состав кристаллитов.

Для исследования структуры тонких пленок в настоящее время широко используют метод электронной микроскопии и дифракционные электроно- и рентгенографические методы. В дифракционных методах в отличие от микроскопических структура вещества получается не в виде увеличенного изображения объекта, а воссаздается при помощи расчетных методов обработки экспериментально полученных дифракционных картин.

Особенности дифракции электронов

Электроны, так же как и рентгеновские лучи, обладают волновыми свойствами. В силу этого при прохождении через кристаллическую решетку они дают дифракционную картину, которая позволяет судить о строении исследуемого объекта. Дифракция электронов во многом сходна с дифракцией рентгеновских лучей, что позволяет применять правило Вульфа-Брэгга, установленное в рентгенографии, которое утверждает, что отраженный монохроматический луч (рефлекс) отражается пакетом данных параллельных кристаллических плоскостей только под строго определенными углами:

2dhkl Sin Θ = nλ (1) уравнение Вульфа-Брэгга

где: λ – длина электронной волны

Θ – угол скольжения

dhkl – межплоскостное расстояние

h, k, l – индексы Миллера

n – порядок спектра (n = 1, 2, 3…). Обычно принимают n = 1.

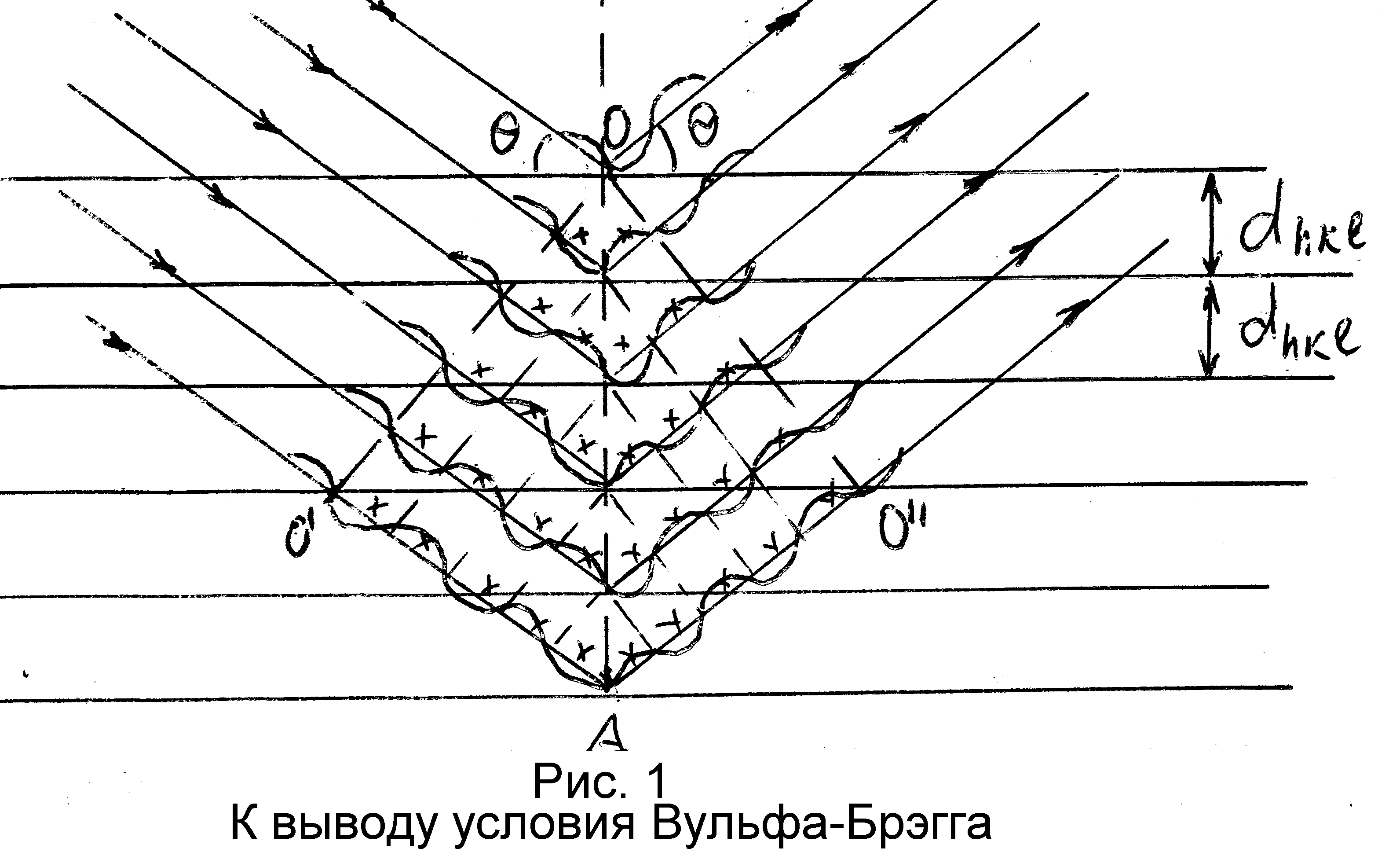

2.2.1 Вывод условия Вульфа-Брэгга

Рассмотрим геометрические условия возникновения дифракционной картины, приняв следующие упрощающие предположения:

падающие на кристалл лучи элктронные лучи строго параллельны и монохроматичны;

кристаллическая решетка примитивна;

атомы кристалла неподвижны;

кристалл имеет идеальное строение;

поглощение электронных лучей в кристалле отсутствует.

П усть

на семейство плоскостей (hkl), отстоящих

друг от друга на расстоянии d hkl,

падает пучек монохроматических

электронных лучей под углом Θ

(рис. 1). Лучи проникают вглубь кристалла

и отражаются не только поверхностью,

но и от ниже расположенных атомных

плоскостей. Причем угол падения равен

углу отражения. Однако, отражение

возможно не под любым углом. Отраженный

монохроматический луч (рефлекс) с длиной

волны λ отражается пакетом данных

параллельных кристаллографических

плоскостей только под строго определенными

углами, под другими имеет место погасание.

На рис. 1 фронт падающих лучей 00', фронт

отраженных лучей 00''. Из рисунка видно,

что каждый следующий луч должен пройти

путь на 2х больший, по сравнению с

предыдущим, причем х = d Sin Θ. Так как все

лучи между фронтом падения и фронтом

отражения проходят разные пути и у

фронта отражения они должны интерферировать,

то образоваться отраженный рефлекс

может лишь в случае, если результирующая

амплитуда всех лучей будет отличаться

от нуля. Это произойдет в том случае,

если разность хода между двумя лучами,

отраженными от соседних атомных

плоскостей будет кратна целому числу

длин волн, т.е 2х = nλ, отсюда

усть

на семейство плоскостей (hkl), отстоящих

друг от друга на расстоянии d hkl,

падает пучек монохроматических

электронных лучей под углом Θ

(рис. 1). Лучи проникают вглубь кристалла

и отражаются не только поверхностью,

но и от ниже расположенных атомных

плоскостей. Причем угол падения равен

углу отражения. Однако, отражение

возможно не под любым углом. Отраженный

монохроматический луч (рефлекс) с длиной

волны λ отражается пакетом данных

параллельных кристаллографических

плоскостей только под строго определенными

углами, под другими имеет место погасание.

На рис. 1 фронт падающих лучей 00', фронт

отраженных лучей 00''. Из рисунка видно,

что каждый следующий луч должен пройти

путь на 2х больший, по сравнению с

предыдущим, причем х = d Sin Θ. Так как все

лучи между фронтом падения и фронтом

отражения проходят разные пути и у

фронта отражения они должны интерферировать,

то образоваться отраженный рефлекс

может лишь в случае, если результирующая

амплитуда всех лучей будет отличаться

от нуля. Это произойдет в том случае,

если разность хода между двумя лучами,

отраженными от соседних атомных

плоскостей будет кратна целому числу

длин волн, т.е 2х = nλ, отсюда

2d Sin Θ = nλ.

Это и есть условия (формула) Вульфа-Брэгга. Она лежит в основе изучения структуры веществ с помощью электронной дифракции – электронографии.

2.2.2 Особенности электронографии

Электронография имеет много общего с рентгенографией, однако, между ними имеются и важные различия, которые определяют области применения каждого из этих методов. Дифракция рентгеновских лучей и дифракция электронов различаются длиной волны дифрагированного излучения и его интенсивностью.

Длины волн электронных лучей гораздо меньше, чем рентгеновских лучей К-серии, обычно используемых в рентгенорафии (Cu Кα λ = 154 нм, Мо Кα λ =0,071 нм).

Лину волны электронных дучей можно рассчитать, если известно ускоряющее напряжение U. Кинетическая энергия электрона, дижущегося в электрическом поле при ускоряющем напряжении U равна = еU.

Другой стороны Екин = mv2/2 =.

Отсюда: eU = (mv)2/2m

mv =

![]()

Согласно уравнения де Бройля λ = h/mv

здесь λ – длина электронной волны

m – масса электрона

v – скорость электрона

е – заряд электрона

h – постоянная Планка

Таким образом получаем окончательную формулу, связывающую длину электронной волны с величиной ускоряющего напряжения:

![]()

Подставив в эту формулу численные значения физических постоянных h, e, m, получим формулу, удобную для расчета длины волны в нм, если ускоряющее напряжение задается в вольтах:

![]() (2)

(2)

Поскольку в современных электронографах применяется ускоряющее напряжение порядка U = 60 – 100 кВ, то длины волн электронов в них лежат в пределах λ = 0,005 – 0,004 нм.

Малые длины волн обуславливают особенности картин, получаемых при дифракции электронов:

Уменьшение длины волны приводит к малым углам Θ, при которых возникают рефлексы. Для средних значений межплоскостных расстояний характерных для металлов и полупроводников (d ≈ 0.07 – 0.08 нм) угол скольжения оказывается всего Θ = 2,5 – 30. В результате значительно упрощается формула для расчета межплоскостных расстояний.

Малые длины волн вызывают явление расширения линий при размерах кристаллитов всего 2 – 3 нм, в то время как в рентгенографии при 50 – 90 нм. Таким образом методом электронографии можно исследовать более мелкозернистые пленки, чем рентгенографией.

Интенсивность рассеянных электронов на 8 порядков больше, чем рентгеновских лучей. Различие интенсивностей дифрагированного излучения объясняется рзличным механизмом рассеяния электронных и рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи рассеиваются только на электронных оболочках атомов, электроны рассеиваются электрическими полями электронов атома и атомных ядер. Большее расстояние электронов в веществе приводит к тому, что методом электронографии можно исследовать тончайшие слои вещества порядка 2 – 100 нм, в то время как рентгеновские лучи дают дифракционную картину при взаимодействии со слоями толщиной 104 – 105 нм. С другой стороны сильное взаимодействие электронов с веществом ограничивает толщину просвечиваемых образцов десятыми долями мкм.

Поэтому с помощью электронографии целесообразно исследовать структуру тонких пленок, различные поверхностные слои и покрытия, строение окисных пленок, процессы окисления поверхностей, процесс эпитаксиального роста пленок и т.п., то есть явления недоступные рентгеноструктурным исследованиям.