- •В. В. Цевелев я. И. Никонова а. Г. Ивасенко Теория менеджмента. Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов

- •Аннотация

- •А.Г. Ивасенко, я.И. Никонова, b.B. Цевелев Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов Введение

- •Раздел 1. Генезис и развитие науки «организационное поведение». Предмет, методология и задачи курса

- •1. Организационные процессы и организационные отношения в системе менеджмента

- •2. История становления организационного поведения как науки

- •3. Сущность и уровни организационного поведения

- •4. Базисные поведенческие концепции и подходы к изучению организационного поведения

- •5. Цели, задачи, объект, предмет и методы дисциплины «Организационное поведение»

- •6. Система организационного поведения и ее структура

- •7. Модели организационного поведения

- •8. Виды, критерии и классы теорий организационного поведения

- •9. Теории поведения личности в организации (ф.Тейлора и а.Файоля, э.Мэйо и м.Фоллета, м.Блюмфилда, д.Уотсона, д. МакГрегора и ф. Герцберга, а.Бандура и д. Роттера)

- •Раздел 2. Личность и организация

- •10. Организация как объект менеджмента и система управления

- •11. Классификация организаций по г. Моргану

- •12. Понятие и принципы построения организационной структуры управления

- •13. Личность в организации: основные черты, характеристики и факторы влияния

- •14. Человеческая активность и поведение

- •15. Темперамент и его влияние на формирование индивидуального стиля деятельности и общения

- •16. Теории личности, их роль в менеджменте

- •17. Гуманистический подход к изучению личности (к. Роджерс, а. Маслоу)

- •18. Психодинамическая теория личности (3. Фрейд)

- •19. Аналитическая теория личности к. Юнга

- •20. Когнитивная теория личности Дж. Келли

- •21. Поведенческая теория личности (Дж. Уотсон, б. Скинер, а. Бандур и д. Роттер)

- •22. Деятельностная теория личности (c.Ji. Рубинштейн, а.Н. Леонтьев, к.А. Абульханова‑Славская и а.В. Брушлинский)

- •23. Диспозициональная теория личности (э. Кречмер, г. Айзенк, г. Оллпорт, б.М. Теплов, в.Д. Небылицын)

- •Конец ознакомительного фрагмента.

3. Сущность и уровни организационного поведения

Термин «организационное поведение» возник в начале 60‑х годов XX века, когда объединились несколько направлений научных дисциплин, таких как социология, психология и менеджмент, занимающихся объяснением процессов, которые происходят в организации, между организациями, а также между внутренней и внешней средой. Появление понятия обычно связывают с докладом Р. Гордона и Д. Хауэла в 1959 г., в котором авторы на основе анализа результатов опросов студентов и преподавателей бизнес‑школ пришли к выводу, что будущим менеджерам‑практикам недостаточно изучения психологии и, поэтому, необходимо создание такой учебной дисциплины, которая охватывала бы широкий спектр вопросов, касающихся поведения людей и групп в организациях.

В настоящее время существует множество концепций и подходов к определению понятия «организационное поведение», являющихся синтезом таких научных направлений как: экономика, управление, социология и социальная психология и некоторых других.

При этом следует учитывать, что во всех концепциях в той или иной степени используется базовое положение теории организационного поведения, сформулированное Ф. Лютенсом, который определяет его как управленческую деятельность, описывающую, объясняющую, предсказывающую и регулирующую поведение сотрудников в организации1.

Рядом известных зарубежных ученых, внесших значительный вклад в развитие теории организационного поведения, в частности, Дж. Шермерорном, Дж. Хантом, Р. Осборном организационное поведение рассматривается как академическая дисциплина, изучающая поведение сотрудников и групп в организации, которая помогает руководителю принимать правильные решения в процессе работы с людьми в сложной, динамичной среде. Авторы объединяют концепции и теории, относящиеся к отдельным людям, группам и организациям в целом.

Одно из самых популярных определений организационного поведения предложено С. Коссеном и базируется на основе понятий «нужды» и «цели»: «… дисциплина, изучающая поведение людей и их взаимоотношения в организации с целью объединения нужд и устремлений каждого сотрудника в отдельности с нуждами и целями организации в целом»1.

Среди отечественных ученых, занимающихся изучением теории организационного поведения, несомненный интерес представляют подходы к определению организационного поведения Ю.Д. Красовского, Г.Р. Латфуллина, В.Н. Глумакова, Т.Б. Моргунова, Л.В. Карташовой, А.М. Еропкина.

Так, Ю.Д. Красовский определяет организационное поведение как «поведение работников, вовлеченное в определенные управленческие процессы, имеющие свои циклы, ритмы, темпы, структуру отношений, организационные рамки и требования к работникам. Данные процессы, с одной стороны, направляются усилиями руководителей всех звеньев управления, а с другой – реализуются в поведении непосредственных участников, т. е. работников разных управленческих уровней»2.

По мнению Г.Р. Латфуллина, сущность организационного поведения заключается в «систематическом, научном анализе поведения индивидов, групп организаций с целью понять, предсказать и усовершенствовать индивидуальное исполнение и функционирование организации с учетом воздействия внешней среды»3.

Учитывая, что представленные различные точки зрения не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими, в учебном пособии под организационным поведением понимается специфическая форма человеческого поведения, связанная с его пребыванием в организации, трансформацией этого поведения и самой личности человека, ее основных элементов (ценностей, мотивов), интерриоризацией социальных ролей, связанных с организацией с учетом специфики организации как фактора, изменяющего человеческое поведение тем или иным образом.

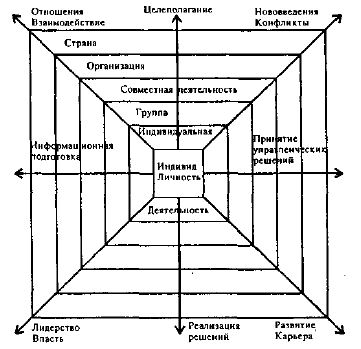

Выделяются три уровня рассмотрения проблем поведения: личностный, групповой, организационный. Поведение человека определяется его собственными свойствами, влиянием условий формирования индивидуальной деятельности, особенностями группы, в которую он включен, и условиями совместной деятельности, особенностями организации и страны, в которых он работает. На рис. 1 представлены основные проблемы организационного поведения и уровни их рассмотрения.

Рис. 1. Основные проблемы организационного поведения и уровни их рассмотрения

Например, проблема принятия решений на уровне индивида – это исследование индивидуальных особенностей, способностей, умений, навыков и ограничений, свойственных лицам, принимающим решения. Уровень индивидуальной деятельности – это проблемы моделей принятия решения, ловушек неэффективных решений и т. д. Уровень группы – предполагает анализ особенностей принятия решений в зависимости от характеристик группы (размер, однородность, тип группы) и ситуации. На уровне совместной деятельности – проблемы роли отдельных членов и лидера в процессе решения, методы групповых решений и т. п., а на уровне организации – организационные стандарты и нормы, требования к решениям, закрепленные в рамках организационной культуры. На последнем уровне рассматриваются особенности принятия решения, связанные со спецификой конкретной страны.