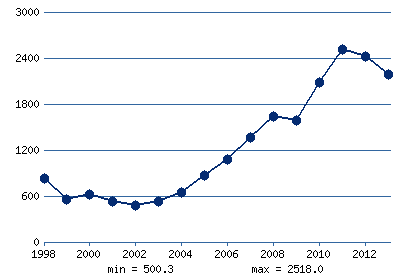

- •Ввп Бразилии, млрд. Долларов сша

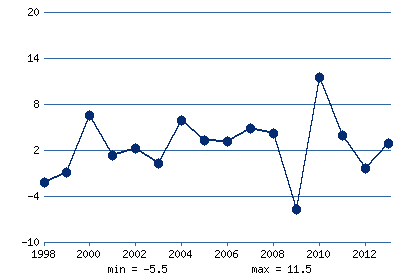

- •Темпы роста объема промышленного производства Бразилии, % к предыдущему году

- •Челобитный приказ

- •Содержание

- •История[править | править вики-текст]

- •Поместный приказ

- •Стрелецкий приказ

- •Содержание

- •История[править | править вики-текст]

- •Пушкарский приказ

- •Бронный приказ

- •Разбойный приказ

- •Печатный приказ

- •Сокольничий приказ

- •Земский приказ

- •Содержание

- •История[править | править вики-текст]

- •Компетенция приказа[править | править вики-текст]

- •Руководители ведомства в XVI—XVII веках[править | править вики-текст] Земский двор[править | править вики-текст]

- •Старый земский двор/ Новый земский двор[править | править вики-текст]

- •Галицкая четверть

- •Новая четверть

- •Приказ Казанского дворца

1.1 Понятие «парадигма»

Понятие «парадигма» (от греч. paradeigma - пример, образец) в социологию было введено в 1960-е гг. американским историком и социологом науки Томасом Куном (1922-1994). Его интерес к развитию научных теорий и революций в науке возник из размышлений над некоторыми фундаментальными различиями общественных и естественных наук. Он был потрясен количеством и степенью разногласий среди обществоведов относительно фундаментальных принципов, на которых зиждилась их наука. Кун ввел в научный оборот понятие парадигмы как концептуальной схемы, которая признается членами научного сообщества в качестве основы их исследовательской деятельности и с этой позиции пересмотрел всю историю европейских наук.

Парадигма определяет видение мира учеными, их картину мира, методы познания и характер выбираемых проблем. Периоды смены парадигм Кун назвал научными революциями. По Куну, различные парадигмы несоизмеримы и непереводимы: ученые, принимающие разные парадигмы, как бы живут в различных мирах. Парадигма столь же существенна для науки, как наблюдение и эксперимент; приверженность к специфическим парадигмам необходимая предпосылка любого серьезного научного дела. Когда парадигму принимает большая часть научного сообщества, она становится обязательной точкой зрения, мощным катализатором научного прогресса. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов: Учебник для вузов. СПб.: 2001. С.245

Следовательно, парадигма - это:

краткое описание основных понятий, допущений, предложений, процедур и проблем какой-либо самостоятельной области знаний или теоретического подхода;

в методологии - представления о предмете науки, ее основополагающих теориях и специфических методах, в соответствии с которыми организуется исследовательская практика научным сообществом в определенный исторический период.

Понятие парадигмы тождественно понятию научного сообщества: она объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. Как правило, парадигма находит свое воплощение в учебниках или в классических трудах ученых и на многие годы задает круг проблем и методов их решения в той или иной области науки.

Иногда под парадигмами понимаются крупные теории, группы теорий или метатеории. Одна и та же парадигма может стать основой не одной, а ряда теорий, и разрабатываться представителями нескольких социологических школ. Каждая парадигма определяет угол зрения, стиль мышления ученого, его теоретический подход к изучению, интерпретации и оценке социальных фактов и требует выработки своеобразного категориального аппарата.

Из общего множества парадигм, существующих в современной социологии, можно выделить основные, наиболее часто применяемые в социологических исследованиях и привлекающие наибольшее число ученых.

2. Макросоциалогические и микросоциалогические парадигмы

2.1 Макросоциалогические парадигмы

Макросоциологические парадигмы называют объективистскими, так как социальные явления рассматриваются как объективно существующие, не зависящие от идей и мнений членов общества. В анализе общества сторонники подобного подхода главное внимание уделяют выявлению социальных структур, определению характера их взаимодействия.

Структурный функционализм - это научный подход, основывающийся на рассмотрении общества как системы - внутренне дифференцированной и упорядоченной целостности, части которой - структурные элементы, вносящие вклад в поддержание системы, в ее воспроизводство. Иванов Д.В. Парадигмы в социологии: Учебное пособие. -Омск: ОмГУ, 2005. С.72 В качестве социальных структур рассматриваются любые устойчивые образцы деятельности людей. Вклад каждой социальной структуры в воспроизводство социального порядка, то есть ее положительная роль в социальной системе - это функция данной структуры. Именно функциональность, полезность для социальной системы каких-либо действий обуславливает их закрепление в качестве элементов системы, то есть превращение в паттерн - образец.

Образцом первого типа стратегии структурно-функционального анализа служит теория социальных систем, разработанная классиком структурного функционализма в социологии Талкоттом Парсонсом в таких работах, как «Структура социального действия» и «Социальная система». Согласно Парсонсу, человеческое действие - это сложная система, подсистемами которой являются организм (биологическая система, обеспечивающая физическую возможность действовать), личность (психическая система, обеспечивающая выработку целей действия), социальная система (нормативная система, обеспечивающая комбинацию целей и средств действия, приемлемую с точки зрения окружающих), культура (ценностная система, обеспечивающая поддержание в качестве традиций целей, средств и норм, регулирующих действие). Волков Ю.Г. Социология: Учебник. - Изд. 2-ое, испр. и доп. - М.:Гардарики, 2003. С.247

Образцом второго типа стратегии структурно-функционального анализа служат работы еще одного классика структурного функционализма американского социолога Роберта Мертона, в особенности его книга «Социальная теория и социальная структура».

Мертон разделил функции на явные и латентные. Явная функция - это распознанный и ожидаемый результат существования структурного элемента системы. Латентная функция - это нераспознанный и непредусмотренный результат существования структурного элемента. Например, явная, то есть очевидная для преподавателей, студентов, членов их семей, администраторов учебных заведений и работодателей функция высшего образования - обеспечение молодежи знаниями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. Латентными же функциями можно считать нахождение молодыми людьми брачных партнеров, близких по социальному положению, и формирование особого стиля жизни - предпочтений в одежде, в проведении досуга, манеры общаться и так далее.

Итак, структурно-функциональная парадигма сосредоточена на рассмотрении устойчивых образцов деятельности и не вполне учитывает роль социальных конфликтов и изменений, порождаемых неравенством и отчуждением людей друг от друга и от социальных структур.

Исторический материализм (марксистская парадигма). Альтернативой структурному функционализму парадигмой является исторический материализм. Все отношения в системе - экономические, правовые, политические, религиозные, семейные и прочие, - рассматриваются как формы закрепления неравенства, господства привилегированных категорий людей и эксплуатации обездоленных и дискриминируемых.

Образцом для исследователей, придерживающихся концепции исторического материализма, служат работы основоположника этого направления в социологии немецкого философа и экономиста Карла Маркса. Материалистический подход предполагает, что исходным моментом и движущей силой исторического процесса является производство материальных условий жизни людей. Чтобы иметь возможность творить историю, люди должны быть обеспечены хотя бы минимумом средств к существованию. Поэтому научный анализ устройства и развития общества должен начинаться с анализа практической деятельности, обеспечивающей людей пищей, одеждой, жильем.

Исходной категорией исторического материализма является понятие труда. Труд определяется Марксом как сущностная функция человека. Именно в процессе труда, то есть целесообразной деятельности по преобразованию внешней материальной среды в средство для жизни, человек сохраняет и развивает свою сущность как разумного, деятельного и социального существа.

Совокупный труд людей - это общественное производство. Если в экономической науке это понятие имеет лишь один смысл - производство силами, в масштабах всего общества, то в историческом материализме оно выступает и в экономическом, и в социологическом значении - как производство общества.

Ядро производственных отношений образуют отношения собственности. Собственность как экономический институт Маркса интересует лишь в той мере, в какой она является социальным отношением - основой классовой структуры общества. Социальный класс - это категория статусов, то есть устойчивых позиций, занимаемых людьми в системе отношений друг с другом, выделяемая на основе позиций, занимаемых ими в системе распределения функций и результатов материального производства. Классовую структуру образуют два основных класса: класс собственников экономически значимых ресурсов - средств производства и класс лишенных такого рода собственности.

Экономическое господство класса собственников средств производства приводит к превращению всех форм социальных отношений в отношения неравенства, господства и эксплуатации. Это объясняется тем, что совокупность производственных отношений составляет базис всей системы социальных отношений, а политические, правовые, семейные, религиозные и иные отношения, а также способы осознания и оценки людьми этих отношений образуют надстройку, структуры которой по-своему воспроизводят структуру производственных отношений.

Вся совокупность общественных отношений, в которой структуры базиса и надстройки скреплены подобной цепью взаимных соответствий, называется у Маркса общественной формацией. История - это процесс развития и смены формаций.

Критическая теория общества (неомарксистская парадигма). Альтернативой классическому марксизму в отношении оценки интегрированности современного общества является неомарксистская критическая теория общества. Все сферы жизнедеятельности, регулируемые системой - экономика, политика, искусство, образование, религия, семья и другие, - рассматриваются как проявления господствующей рациональности - способа восприятия, осмысления и организации человеком окружающего мира и своей жизни.

Критическая теория хорошо описывает и объясняет целостность общества и его способность интегрировать в себя любую оппозицию, и поэтому схема «новые формы контроля - интеграция общества» может служить универсальным инструментом анализа социальных явлений. С этой точки зрения, например, образование - это также форма контроля. Помимо собственно учебной программы в процессе образования усваивается так называемая скрытая программа, то есть происходит внедрение идей и поведенческих образцов, способствующих поддержанию существующего социального порядка. Современная система образования поощряет тех, кто успешно осваивает практически полезные факты и формулы, то есть знания, обеспечивающие карьерный рост и жизненный успех.

Несмотря на очевидные расхождения в трактовке социальных явлений и процессов, структурному функционализму, историческому материализму, критической теории общества присуща общая макросоциологическая ориентация, то есть сфокусированность внимания исследователей на выявлении социальных структур, которые образуют общество как целое, как систему, предопределяющую, в общем, поступки и образ жизни людей.

2.2 Микросоциалогические парадигмы

Микросоциологические парадигмы интерпретируют общество как совокупность форм повседневного взаимодействия индивидов, акцентируя внимание на специфичности социального поведения человека. Эти парадигмы трактуют социальные явления субъективно, как существующие благодаря идеям и мнениям людей.

Теория социального обмена - научный подход, основывающийся на концепции социального взаимодействия как процесса обмена, каждый участник которого получает выгоду в результате действий других участников и в свою очередь совершает действия, приносящие им выгоду. В качестве выгод рассматриваются как материальные блага, так и нематериальные, символические блага - знаки уважения, престижа, положительные эмоции и тому подобное.

Образцом для исследователей, использующих концепцию социального обмена, являются работы основателей этого направления выдающихся американских социологов Джорджа Хоманса и Питера Блау. В работе «Социальное поведение: его элементарные формы» Хоманс сформулировал пять положений, объясняющих индивидуальное поведение стремлением к поддержанию социального обмена:

чем чаще отдельное действие индивида вознаграждается, тем чаще он/она стремится совершать это действие;

если какой-либо стимул привел к действию, которое было вознаграждено, то при повторении такого стимула индивид будет стремиться повторить соответствующее действие;

чем более ценным является для индивида определенный результат действия, тем сильнее он/она будет стремиться совершить действие, направленное на достижение этого результата;

чем чаще в прошлом индивид получал определенное вознаграждение, тем менее ценным будет для него/нее повторение такого вознаграждения;

если индивид не получает ожидаемого вознаграждения, то он/она стремится совершить демонстративно агрессивное действие, и результат такого действия становится для него (нее) более ценным, чем не полученное вознаграждение;

если индивид получает вознаграждение сверх ожидаемого, то он/она стремится совершить демонстративно лояльное действие, и результат такого действия становится для него/нее более ценным. Волков Ю.Г. Указ. работа С.365

Поскольку индивиды стремятся поддерживать, постоянно возобновлять те взаимодействия, которые приносят выгоды, и избегать невыгодных взаимодействий, формируются устойчивые межиндивидуальные связи - структуры обмена. Анализ структур обмена может служить универсальным инструментом социологического исследования.

Теория рационального выбора. «Решение проблемы соотношения индивидуального расчета и следования нормам предлагает альтернативная теории социального обмена парадигма - теория рационального выбора. Эта теория представляет собой научный подход, основывающийся на рассмотрении социального взаимодействия как процесса координации действий людей, стремящихся к достижению индивидуальных целей. Рациональность выбора определяется оптимальностью стратегии поведения.» Лавриенко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и политических процессов. Учебное пособие. - м.: вузовский учебник, 2008 - С.112 Индивид выбирает из альтернатив - фиксированного набора возможных вариантов действий тот вариант, который даст наилучший результат.

«Проблема оптимизации стратегии поведения в ситуации, когда индивидуально рациональные действия приводят к социально иррациональным последствиям, раскрывается на моделях математической теории игр. Самая известная из них получила название «дилемма узника» (от англ. Prisoner's Dilemma)». Полозова Т.А. Методические проблемы изучения межличностного конфликта в группе. Вопросы психологии, 1979. С.126

|

|

|

|

|

|

2-ой участник |

|

|

|

|

уклонение |

кооперация |

|

|

1-ый участник |

уклонение |

Общий проигрыш (1) |

Односторонний выигрыш (2) |

|

|

кооперация |

Односторонний проигрыш (3) |

Общий выигрыш (4) |

|

|

|

|

|

|

Рис.1 «Дилемма узника»

Для каждого из двух арестованных (за участие в одном преступлении) существуют два варианта действий: сознаться или отпираться. Матрица возможных исходов для первого участника (см. рис. 4) включает четыре случая, в зависимости от действий второго участника:

(1) оба сознаются и, разделив ответственность, получают одинаковое наказание;

(2) первый сознается, пока второй отпирается, и вина перекладывается на второго;

(3) первый отпирается, второй сознается, и вина перекладывается на первого;

(4) оба отпираются и получают одинаковое минимальное наказание.

Достижение наиболее предпочтительного исхода (2) предполагает выбор варианта «сознаться», то есть стратегии уклонения от кооперации с соучастником. Но наиболее предпочтительный для второго участника исход (3) предполагает, что он также изберет стратегию уклонения. В результате одновременного выбора обоими участниками индивидуально рациональной стратегии уклонения они окажутся в ситуации общего проигрыша (1). Оптимальным является коллективно рациональный выбор обоими участниками стратегии кооперации (4), то есть выбор варианта «отпираться». Но такой выбор возможен, если между участниками существует доверие, если каждый уверен, что другой не выберет более выгодный для себя вариант уклонения. Именно отсутствие доверия провоцирует коллективно иррациональный исход.

Применение моделей, подобных «дилемме узника», в анализе самых разных социальных явлений составляет основу исследовательской стратегии приверженцев теории рационального выбора. Образцами для них традиционно служат работы экономистов, давно развивающих этот подход.

Символический интеракционизм. Проблема интерпретации людьми поступков друг друга является ключевой для еще одной микросоциологической парадигмы - символического интеракционизма. Это исследовательский подход, основывающийся на концепции социального взаимодействия как процесса согласования людьми своих поступков с поступками других людей путем установления и изменения значений этих поступков. Взаимодействуя друг с другом, индивиды постоянно определяют и переопределяют значения действий друг друга в зависимости от развития ситуации и ориентируют свои последующие действия на эти значения.

Образцом для социологов, придерживающихся концепции символического интеракционизма, служат работы выдающегося американского социального психолога Джорджа Герберта Мида и его последователей в социологии Герберта Блумера и Ирвина Гофмана.

Джордж Герберт Мид в книге «Разум, человеческое «Я» и общество», утверждал, что поведение человека - это реакции не столько на стимулы (внешние воздействия и внутренние побуждения), сколько на символы (значения вещей и действий). Социальным поведение индивида является потому, что он (она) своим действиям и действиям окружающих людей придает те же значения, что и другие участники взаимодействия. Индивид умеет ориентировать свои действия на определенное их истолкование партнерами по взаимодействию, так как по мере накопления опыта взаимодействия с разными людьми в разных ситуациях в сознании индивида формируется особая установка мышления, названная Мидом обобщенный другой. Обобщенный другой - это часть собственного «Я» индивида, но одновременно абстрактный образ партнера по взаимодействию, роль которого индивид внутренне принимает, когда интерпретирует чужие поступки и совершает собственные.

Феноменологическая социология. В отношении изучения привычных интерпретаций и устойчивых смыслов действий альтернативной символическому интеракционизму парадигмой является феноменологическая социология. Это подход, основывающийся на рассмотрении социального взаимодействия как процесса координации поступков людей, наделяющих действия друг друга смыслом, типичным для их жизненного опыта. Общность и устойчивость смыслов, придаваемых ситуациям взаимодействия, упорядочивает их и превращает в представлении участников взаимодействия в объективную реальность - социальные феномены.

Образцами постановки и решения исследовательских проблем для приверженцев концепции феноменологической социологии, служат работы выдающегося австрийского философа и социолога Альфреда Шюца и его учеников - немецкого социолога Томаса Лукмана и американских социологов Питера Бергера и Гарольда Гарфинкеля.

Альфред Шюц в работе «Смысловая структура социального мира», используя идеи феноменологической философии германского мыслителя Э. Гуссерля, сформулировал концепцию социальной феноменологии как изучения тех представлений, которые образуют общество как «горизонт жизненного мира» - сферу опыта, доступного индивидам в их повседневной жизни. Жизненный мир не является предметом размышлений, люди просто переживают его как очевидную реальность. Объективность вещей, действий, событий в мире повседневности - это естественная установка индивидуального сознания. Субъективные переживания, индивидуальный опыт объективирует язык, при помощи которого люди обозначают и определяют любые явления. В языке ситуации взаимодействия и их участники типизируются, то есть подводятся под привычные и понятные категории: «лекция», «студент», «преподаватель»; «магазин», «покупатель» и т. д. Типизации придают смысл любым, даже новым явлениям и тем самым встраивают их в жизненный мир в качестве знакомых и потому понятных и «само собой разумеющихся».

Для того чтобы индивид смог переживать эти специфические реальности и участвовать в соответствующих взаимодействиях, ему необходимо расширить «горизонт жизненного мира», усвоив типичные для той или иной сферы взаимодействия смыслы и способы их образования. Ключевую роль в этом играет язык, типизирующий опыт и связывающий в единое целое мир повседневности и конечные миры смыслов. Идея об определяющей роли языка в социальном конструировании реальности лежит в основе исследовательской стратегии феноменологической социологии: изучать то, как при помощи речевых коммуникаций поддерживаются и трансформируются социальные феномены - общество, социальные общности, социальные статусы и так далее.

Феноменологическая социология хорошо описывает и объясняет то, как люди взаимодействуют в повседневной жизни и, в отличие от символического интеракционизма и теории социального обмена, уделяет большое внимание и социальным структурам. Однако все эти парадигмы недооценивают роль неравенства и конфликтов в формировании процессов межиндивидуального взаимодействия.

Социальный акционализм. В отношении изучения конфликтов и неравенства на уровне микросоциальных процессов альтернативой другим микросоциологическим парадигмам является социальный акционализм - концепция, разработанная известным французским социологом Аленом Туреном. В книгах «Социология действия» и «Производство общества» он представил исследовательский подход, основывающийся на тезисе, что социальное действие порождает ценности и нормы, которые служат для индивидов ориентирами в их деятельности и придают этой деятельности устойчивость и упорядоченность, то есть образуют социальные структуры.

То, что мы называем обществом, не является, по мысли Турена, системой - единой и четко структурированной совокупностью норм и поведенческих образцов, определяющих деятельность индивидов. Общество - это арена борьбы акторов (от франц. acteur - действующее лицо, деятель) за утверждение их целей и представлений о том, как должны строиться отношения между людьми, в качестве ценностей и норм. Социальные структуры порождаются не всяким действием, а только «историчным», то есть направленным на борьбу за поддержание или изменение общих условий жизни людей. Историчность (то есть способность творить общество как историческое явление) - это характеристика, которую деятельность индивидов приобретает, если они становятся участниками социального движения - организованного коллективного поведения акторов, борющихся за интересы своего класса.

Поскольку социальным, а значит относящимся к предмету социологии, является не изолированное индивидуальное действие, а действие, реализующее цели социального движения, социологическое исследование должно вестись особым способом, который Турен назвал социологической интервенцией (от лат. interventio - вмешательство). Исследователь должен быть участником изучаемого социального движения, участвовать в повседневных взаимодействиях, совместно с другими участниками данного движения формулировать цели движения и выяснять, как действия соотносятся с целями, характеризуются ли они историчностью. Социологическое знание - это практическое знание акторов, осознание историчности и управление ею. Поэтому исследователи сами должны быть акторами, вмешиваться в социальные процессы, а не занимать позицию нейтрального наблюдателя.

Макросоциальные явления как факторы, определяющие условия и характер взаимодействия, и связи между различными макросоциальными явлениями не входят в предмет феноменологической социологии, символического интеракционизма, теории социального обмена, теории рационального выбора, социального акционализма. Это не означает, что микросоциологические парадигмы в меньшей степени, чем макросоциологические, адекватны исследовательским задачам, которые необходимо решать социологам. Это лишь означает, что средствами одной парадигмы или одного типа парадигм все исследовательские проблемы решить не удается, и что мультипарадигмальность в социологии отражает существование в ней этой проблемы.

На основе вышеизложенного можно представить модель социальной реальности (Рис.1.2)

Заключение

Появление парадигмы в науке оказывает на развитие последней революционное влияние. Единая система теоретических воззрений, методологических принципов, методических приемов и эмпирических результатов, разделяемых научным сообществом, подтвержденная десятками и сотнями публикаций в серьезных академических журналах, упорядочивает процесс преподавания и подготовки социологических кадров.

Создание парадигмы завершается выпуском стандартных учебников, систематизирующих историю, теоретические подходы, методологию и методику исследования. Учебники дисциплинируют научное сообщество, именитых и непризнанных, старые и новые кадры ученых.

Если раньше, до появления понятия «парадигма», каждому исследователю, претендующему на получение степени доктора философии, при составлении программы своего исследования приходилось заново придумывать теоретическую модель, понятийный язык, методы и стандарты, то теперь учебники освободили его от необходимости подобной деятельности.

Парадигма обеспечивает студентов и будущих ученых готовой системой знаний, излагаемой в лекциях и на семинарах. У социологов, получающих заказы от бизнесменов или местных властей на проведение исследования, появляется уверенность в том, что оно обязательно завершится успехом.

социологическая макросоциалогическая микросоциалогическая парадигма

Список использованной литературы

1. Полозова Т.А. Методические проблемы изучения межличностного конфликта в группе // Вопросы психологии, 1979, N 4, с. 123-129.

2. Волков Ю.Г. Социология: Учебник.- Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: Гардарики, 2003.- 512 с.

3. Иванов Д.В. Парадигмы в социологии: Учебное пособие. - Омск: ОмГУ, 2005. 72 с

4. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и политических процессов. Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2008.-205 с.

Размещено на Allbest.ru

Экономика

Бразилия - самое крупное государство Южной Америки, расположено в ее центральной и восточной частях. Длина сухопутных границ - около 16 тыс. км., на востоке на протяжении 7,4 тыс. км страна омывается Атлантикой. Площадь - 8,5 млн. кв. км. По данным Бюро Переписи США численность населения составила в 1999 году 171 853 тыс. человек. В настоящее время Бразилия - федеративная республика, в административном отношении делится на 23 штата, 3 территории и федеральный округ. Столица - Бразилиа. Денежная единица - реал. Государственный язык - португальский.

Характеризуемая большим и хорошо развитым сельским хозяйством, горной промышленностью, производством и сектором услуг, экономика Бразилии превосходит экономики всех других южноамериканских стран, и расширяет свое присутствие на мировых рынках. С 2003 года Бразилия устойчиво улучшила свою макроэкономическую стабильность, создавая золотовалютные резервы и уменьшая долги. В 2008 году Бразилия стала чистым внешним кредитором, а два рейтинговых агентства присвоили бразильской экономике инвестиционный статус. После рекордного роста в 2007 году и 2008 году, начало глобального финансового кризиса сказалось на экономике страны в сентябре 2008 года. Бразилия испытала два квартала спада, поскольку мировой спрос на бразильские товары снизился и уменьшилось внешнее кредитование.

Однако, Бразилия была одной из первых развивающихся стран, которые начали восстановление. Потребление и доверие инвесторов восстановились, и темпы роста ВВП оказались положительными в 2010 году. Благоприятно на экономическом росте сказалось восстановление экспорта.

В настоящее время устойчивый рост в Бразилии и высокие процентные ставки сделали экономику данной страны привлекательной для зарубежных инвесторов. Большие притоки капитала за 2010 год способствовали быстрому росту курса местной валюты и вынудили правительство поднимать налоги на некоторые иностранные инвестиции. Президент Dilma Rousseff обязался сохранять приверженность предыдущей администрации планированию инфляции Центральным банком, плавающим обменным курсам и политике финансовых ограничений.

История экономики Бразилии

До середины 1990-х годов в Бразилии наблюдалась очень высокая инфляция и иностранные инвесторы боялись вкладывать средства в национальную экономику. Но с введением в стране строгой денежной политики страна поправила свое положение: рост цен на потребительские товары в 1998 г. составил 2% против 1000% в 1994 г. Но тоже время рост ВВП сократился с 5,7 процентов в 1994 г. до 3% в 1997 г. из-за более жесткой кредитной политики. В 1998г. экономика страны столкнулась с серьезным испытанием: всемирный финансовый кризис привел к оттоку инвестиций из страны. Приблизительно 30 млрд. долларов ушло на август и сентябрь 1998 г. Наиболее серьезным последствием для Бразилии, после российского отказа выплат по долгам, стало принятие решения об измене процентной годовой ставки (она достигла 50%). После корректировки налоговой программы и принятия новых принципов структурных преобразований, Международный Валютный Фонд выдал кредиты стране в размере 41,5 млрд. долларов. В январе 1999 г. Центральный Банк Бразилии объявил об одноразовой 8% девальвации реала и отказе в дальнейшем искусственно поддерживать курс национальной валюты. Правительство страны надеялось на начало экономического роста к концу 1999г. и заявляло о приверженности строгому антиинфляционному курсу. И хотя в 1999г. в стране произошел валютный кризис, экономика страны, несмотря на это к концу 1999г. все-таки возросла. После выдачи кредита МВФ с конца 1999 г. в экономику страны было вложено около 20 млрд. долларов инвестиций.

В период с 1995 по 1998 гг. наблюдался спад практически во всех отраслях промышленности Бразилии (всего с 7,6% до -2,3%), особенно в машиностроении (с 21,4% до -4,1%), энергетике (с 19,0% до -10,1%) и транспортных перевозках (с 13,4% до -15,1%).

Но к 2000 году ведущие экономисты мира отмечали рост Бразильской экономики. Например, общий рост производства (но данным за март 2001 г.) составил 11,2% от показателя января 2000 г., в то время, как аналитики ожидали 6,8%. В сочетании с высокими показателями производства наблюдается превосходящий ожидания экономистов спад безработицы и удивительно большой дефицит торгового баланса, зафиксированный в начале 2001 года.

Горячий период экономической активности привел к тому, что импорт начал развиваться более быстрыми темпами, чем экспорт, несмотря на то, девальвация способствует повышению конкурентоспособности бразильской продукции. За период между январем и февралем экспорт вырос на 13,8% до 8,62 млрд. долларов, в то время, как импорт - 18,6% до 9,02 млрд. долларов.

Многие СМИ говорили о том, что с такими темпами роста бразильская экономика "перегреется", но страна адаптировалась к быстрорастущей экономике как раз за счет импорта, а не за счет роста цен, как предполагалось ранее. В 2000 г. Центральный Банк понизил основные ставки процента с 45% до 15, 25%, в надежде на продолжение реакции экономики на цикл снижения процентных ставок за последние два года.

ВНП Бразилии в 1998 г. составил 767 578 млн. долларов. ВВП Бразилии в 1998 г. составил 778 209 млн. долларов. По итогам 1999 г. падение ВВП Бразилии не превысило 2%, несмотря на ожидаемые 3,8%.

Экспорт составил в 1998 г. 51 млрд. долларов и состоял из железной руды, кофе, сои, апельсинов, автомобилей, самолетов, вооружения. Страны экспортеры: ЕЭС - 28%, Латинская Америка (исключая Аргентину) - 28%, США - 20%, Аргентина - 13%. Импорт составил в 1998 г. 57,6 млрд. долларов и состоял из нефти-сырца, машин и оборудования, продуктов питания. Страны импортеры: ЕЭС - 26 %, США - 22%, Аргентина - 13%, Япония - 5%.

Однако в последующие годы, Бразилию ждал новый период откровенно слабого экономического развития. Правительству Луиса Инасиу Лулы да Силва не удалось сдержать рост внутренней задолженности, которая давно уже превышает половину ВВП, несмотря на политику снижения банковских учетных ставок. Банковские проценты, которые привлекали в Бразилию спекулятивный краткосрочный капитал, остались самыми высокими в мире и составляют 14,25%. До сих пор рост экономики сдерживались девальвацией местной валюты - реала, курс которого искусственно поддерживался на уровне 30% ниже реального по отношению к доллару США, что, естественно сдерживало рост производства и делало дорогим экспорт.

Темпы развития бразильской экономики в 2006-2007 годах сохранялись на уровне ниже общемировых - такой вывод содержится в докладе Международного валютного фонда.

В декабре 2008 года президент Бразилии подписал указ о формировании «суверенного фонда благосостояния» суммой до 6 млрд долл., финансируемого за счёт профицита госбюджета (составляющего до 3,8 % ВВП). Целью фонда является обеспечение инвестиций для бразильских компаний в условиях краха внешних источников кредитования.

Ввп Бразилии, млрд. Долларов сша

Источник - CIA World Factbook

Другие показатели экономики Бразилии

Относительное изменение ВВП по годам: +5,1% (2008); -0,2% (2009); +7,5% (2010). В 2010 году объем ВВП составил 2,023 трлн. долл. (2182 трлн. долл. по ППС). ВВП на душу населения достиг 11220 долларов США (11514 долл. по ППС). Темпы инфляции составили 4,5%, а уровень безработицы - 5,7%.

Промышленность Бразилии

Бразилия - одна из ключевых стран развивающегося мира. По объему ВВП она занимает первое место в Латинской Америке, а по объему промышленного производства входит в десятку крупнейших стран мира. Доля промышленности в ВВП - 26,4%, а сельского хозяйства - 6,1%. В промышленности занято 14% рабочей силы. Бразилия обладает крупными запасами полезных ископаемых: железной (свыше 100 млрд. тонн), марганцевой (100 млн. т.), урановой (256 тыс. т.) руд, угля (21 млрд. т.), нефти и др.

Темпы роста объема промышленного производства Бразилии, % к предыдущему году

Источник - CIA World Factbook

Другие показатели экономики Бразилии

Горнодобывающая промышленность. Несмотря на быстрое развитие и богатую сырьевую базу Бразилия, доля этой отрасли в ВВП невелика. Там сильно развита добыча апатитов и железной руды, так же развита добыча золота, серебра, олова, алмазов и асбеста. Железнорудная промышленность работает в большой степени на экспорт.

В Бразилии добываются более 40 видов полезных ископаемых. Наиболее значимыми являются железная и марганцевая руды. Добывается более 200 млн. тонн железной руды в год, примерно 80 % экспортируется. Бразилия занимает одно из первых мест в мире по добыче бокситов. Добыча цинка, меди и никеля осуществляется для внутреннего рынка. Бразилия — поставщик стратегического сырья: вольфрам, ниобий, цирконий, слюда и др. Потребности в нефти Бразилия обеспечивает только наполовину и вынуждена импортировать её. Годовая потребность в нефти составляет 75 млн. тонн. В 1970-х годах в Амазонии найдены значительные запасы золота, ныне её добыча составляет примерно 80 тонн в год. Найдены месторождения угля, однако уголь низкого качества и его добыча составляет около 5 млн. тонн в год. Наиболее развито производство алюминия на собственных бокситах, а также никеля и меди.

Энергетика. До 90% всей электроэнергии страны производят ГЭС, также используются альтернативные источники (большая часть автомобилей работает на спирте), дрова, каменный уголь, работает одна АЭС. Черная металлургия. работает на собственной руде и импортном коксе. Страна входит в десятку мировых производителей стали (выплавка - 25 млн. тонн). Крупнейшие заводы находятся в штатах Минас-Жерай и Сан-Паулу.

Бразилия имеет огромный гидроэнергетический потенциал. Энергетика на 99 % основана на ГЭС. В Бразилии находится вторая по мощности ГЭС в мире — Итайпу. В 2005 году выработано 546 млрд. кВт·ч. Бразилия экспортировала 7 млн. кВт электроэнергии, а импортировала 39 млрд. кВт — в основном из Парагвая. В 2007 году выработано 438,8 млрд. кВт·ч, потреблено 404,3 млрд. кВт·ч, экспорт - 2,034 млрд. кВт·ч. Импорт электроэнергии в 2008 году - 42,06 млрд. кВт·ч (в основном из Парагвая).

Обрабатывающая промышленность. Обрабатывающая промышленность занимает свыше четверти в ВВП. Главными отраслями являются нефтепереработка и химическая промышленность. Развиты - транспортное машиностроение (прежде всего автомобилестроение), станкостроение. Страна занимает четвертое место в мире по строительству морских судов, заметны успехи авиастроения. Развито радио-аппаратное строение, большими темпами развивается производство электронно-вычислительной техники. Главные центры отрасли - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Ежегодно Бразилия производит более 1,5 млн. автомобилей. Основными производителями автомобилей в стране являются фирмы «Скания», «Мерседес-Бенц» и «Фиат». Главным производителем автобусов является «Мерседес-Бенц».

Сельское хозяйство Бразилии

В сельском хозяйстве Бразилии занято 20 % рабочей силы. По экспорту сельскохозяйственной продукции Бразилия находится на третьем месте в мире, её доля в мировом экспорте этой продукции составляет 6,1 %. Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Бразилии достигает почти трети. В структуре отрасли лидирует растениеводство (60% стоимости всей продукции), причем в ходе эволюции систем землепользования и землевладения сложился институт крупный земельной собственности - латифундии (80% всех обрабатываемых земель). Кроме того, распространено мелкое землевладение - минифундии. Хотя удельный вес последних невелик, но именно они производят основную часть продовольственных (а не экспортных, как на плантациях латифундий) культур для внутреннего потребления: зерновых, бобовых, картофеля. Бразилия является традиционным производителем и экспортером ряда сельскохозяйственных продуктов: кофе, сахарного тростника, сои, кукурузы, какао, бананов, хлопчатника, а также значительным поголовьем крупного рогатого скота.

На севере Бразилии находятся огромные лесные пространства Амазонии, занимающие 60% всей территории страны. Но запасы ценных древесных пород используются нетрадиционно и слабо. Наибольшее значение имеет сбор каучука, заготовка орехов и лекарственных растений.

Кофе является одной из главных статей экспорта Бразилии. В 2008 году собрано 2790,8 млн тонн кофе, таким образом Бразилия находится на первом месте в мире по этому показателю. По его производству Бразилия стоит на 1 месте в мире. Бразилия занимает 1 место в мире по производству сахарного тростника, из которого делается этанол, используемый в основном, как топливо для автомобилей. В 2008 году собрано 648 млн тонн. Выращиваются также какао-бобы (208 тыс. тонн), хлопчатник (3,9 млн тонн) и соя (59,9 млн тонн).

Основными потребительскими культурами Бразилии являются пшеница, кукуруза и рис. В 2008 году собрано: кукуруза — 59 млн тонн (собирается два урожая), рис — 12 млн тонн, пшеница — 5 млн тонн.

Животноводство Бразилии преимущественно мясное, дает около 40% стоимости сельхозпродукции. Преобладают пастбищное скотоводство, а так же мясное скотоводство в сочетании с овощеводством. Животноводство больше всего распространено в Центро-Западе страны. В 2002 году в стране насчитывалось 176 млн. голов крупного рогатого скота, 30 млн. свиней, 1050 млн. голов домашней птицы и 15 млн. овец.

Транспорт Бразилии

Транспорт в Бразилии развит крайне неравномерно, железные дороги в основном находятся на востоке страны. Транспортный магистрали (сначала железнодорожные) начали формироваться еще в XIX веке. И сейчас новые и модернизированные железнодорожные ветви в основном соединяют центры добычи полезных ископаемых и районы сельхозпроизводства с портами. Длина железных дорог составляет 29 252 км, в том числе с широкой колеёй — 487 км, со стандартной колеёй — 194 км, с узкой колеёй — 23 785, остальные — 396 км.

Длина автомобильных дорог составляет 1,98 млн. км. (из них с твердым покрытием - 184 140 км.). Автомобильные дороги, хотя и являются самыми протяженными во всей Латинской Америке и перевозят большую часть пассажиров, не отвечают потребностям страны, к тому же они неравномерно распределены по территории страны. В развитии внешнеторговых связей исключительную роль играют морской (98% всех внешнеторговых грузов) и авиационный транспорт.

Аэропорты: всего — 4276, с твёрдым покрытием — 714, без твёрдого покрытия — 3562. Водный транспорт: всего — 137 судов водоизмещением 2 038 923 грт/3 057 820 дедвейт, сухогрузы — 21, нефтяные танкеры — 47, химические танкеры — 8, газовые танкеры — 12, пассажирские — 12, контейнерные — 8, навалочные суда — 21, ролкеры — 8.

Роль Бразилии в мировом хозяйстве

Бразильская экономика, обладая высокоразвитым сельским хозяйством, добывающей промышленностью (она занимает первое место в мире по добыче железной руды, апатитов, второе - по добыче бериллия, третье - по добыче бокситов, четвертое - по добыче золота, асбеста, олова) и сектором услуг, является самой мощной в регионе и оказывает существенное влияние на мировые рынки. Бразилия - крупнейший в мире производитель кофе и сахарного тростника, один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на невыразительные показатели экономического развития, Бразилия претендует на роль мирового лидера развивающихся стран. Новым подтверждением претензий правительства страны на лидерство среди стран третьего мира стало намерение сформировать на предстоящем форуме МВФ блок стран, чтобы блокировать проект реформы МВФ, который дал бы большие права Китаю, Южной Корее, Турции и Мексике в принятии решений международного финансового органа. Объем экспорта составил в 2010 году 199,7 млрд. долл. США, а импорта - 187,7 млрд. долл. США. Статьи экспорта - транспортное оборудование, железная руда, соя, обувь, кофе, автомобили. Партнёры по экспорту КНР 12,49%, США 10,5%, Аргентина 8,4%, Нидерланды 5,39%, Германия 4,05% (на 2009 год). Статьи импорта - машины, электрическое и транспортное оборудование, химическая продукция, нефть, автомобильные запасные части, электроника. Партнёры по импорту США 16,12%, КНР 12,61%, Аргентина 8,77%, Германия 7,65%, Япония 4,3% (на 2009 год).

Прика́зы — органы центрального государственного управления в Русском государстве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями государства. Приказы назывались иначе палатами, избами,дворами, дворцами, третями или четвертями.

Эпоха Ивана Грозного[править | править вики-текст]

Судебник 1550 года устанавливает систему приказного управления, основной каркас которой сохраняется до конца XVII в. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные государственные нужды:

Челобитный,

Посольский,

Поместный,

Стрелецкий,

Пушкарский,

Бронный,

Разбойный,

Печатный,

Сокольничий,

Земские приказы,

а также четверти:

Галицкая,

Устюжская,

Новая,

Казанский приказ.