- •Федор Сергеевич Капица Славянские традиционные праздники и ритуалы: справочник

- •Аннотация

- •Федор Сергеевич Капица Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы Предисловие

- •Библиография

- •Языческие персонажи

- •Беловог

- •Ведьмак

- •Велес (волос)

- •Вечорка, Полуночка и Зорька

- •Водяной

- •Даждьбог (Дажьбог)

- •Дворовой

- •Домовой

- •Кикимора

- •Кострома

- •Мать сыра земля

- •Масленица

- •Овинник

- •Полевой (полевик)

- •Полудница

- •Русалки (верегини)

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Овинник

Мифологический персонаж, обитающий в овине особом строении, где сушили снопы и обмолачивали хлеб. Для этого привезенные с поля снопы аккуратно укладывали рядами, после чего в специально выкопанной яме – подлазе разводили огонь. Нагретый дым поднимался вверх и сушил снопы. После окончания сушки в овине или особом строении – гумне проводили обмолот снопов.

Внешний облик овинника характеризуется двойственностью: в нем соединились черты человека и животного. Обычно овинник появлялся в образе огромного черного кота или собаки: «глаза горят калеными угольями, как у котов, и сам похож на огромного кота, весь черный и лохматый», но чаще всего его описывают как человекообразное существо, покрытое длинной черной шерстью. Овинника можно было увидеть только во время Светлой Заутрени Христова дня (Пасхи).

Овинник обитает в «подлазе», яме, где овин топится, вместе со своей женой овинницей. Оттуда он наблюдает за тем, чтобы привезенные с поля снопы были аккуратно уложены рядами друг на друга, а дрова горели ровно и не давали искр.

Овин

Чтобы заслужить благосклонность овинника, следовало постоянно ублажать его подношениями, заговорами и молитвами. С овинником всегда разговаривали крайне почтительно, называя его «батюшка‑овиннушко» и даже «царь овинный».

После окончания сушки снопов овинника обязательно благодарили. Сняв шапку, хозяин кланялся и говорил: «Спасибо, батюшко овинник, послужил ты нынешней осенью верой и правдой». Чтобы не обидеть овинника, в овинах не полагалось ночевать: нежданного гостя овинник мог замучить кошмарами или даже задушить.

Во время больших праздников – Воздвиженья, Покрова дня, дня Агафона‑гуменника (22 августа) в овине не разрешалось разводить огонь, поскольку овинник праздновал именины. В эти дни овиннику обязательно выставляли угощенье. Ему оставляли рюмку водки, кусок пирога, а также подносили петуха. На пороге овина петуху отрубали голову, и кровью капали по всем углам, затем петуха закапывали под порогом овина.

Как и другие домашние духи, овинник наделялся функцией предсказателя будущего. На Святки или в Васильев вечер (канун Нового года) к овину приходили девушки, чтобы узнать свою будущую судьбу. Подойдя обнаженной задней частью или спиной к окну сушила, девушка спрашивала: «Овинник – родимчик, суждено ли мне в нынешнем году замуж идти?» Если овинник гладил по обнаженной части, то считалось, что девушка выйдет замуж. В противном случае ей предстояло ждать до следующего года.

Огонь

Одна из четырех стихий мирозданья, ее происхождение связывали с солнцем и молнией. Огонь давал тепло и свет. Он также обладал очистительной силой. Богом Огня считался Сварог, а сам огонь почтительно называли Сварожичем.

С другой стороны, огонь воспринимался как страшная стихия, уничтожавшая при пожаре все живое. Почитая огонь, в Древней Руси разводили неугасимые костры, которые горели в святилищах многих богов, в частности в святилище Перуна. В доме обычным местом поклонения огню Сварожичу был овин. Вероятно, когда‑то Сварог был и сельхозяйственным божеством.

Славяне считали, что огонь – живое существо, которое необходимо вовремя кормить, чтобы он подчинялся человеку, чтобы огонь мог напиться, в печь на ночь ставили горшок с водой. С огнем обращались почтительно, называя его «Батюшка‑огонек». На ночь огонь гасили, обращаясь к нему: «Спи, батюшка‑огонек». Считалось грехом плевать в огонь. Обидевшись, он мог отомстить человеку: сжечь его дом или иссушить зловредной болезнью.

С небесным огнем (молнией) связывались оберегающие ритуалы. Во время грозы в избе следовало перевернуть всю посуду, а посуду с водой нужно было перекрестить. Чтобы уберечься от прилетавшего с молнией беса, следовало зажечь пасхальную свечу или бросить на печные уголья несколько кусочков ладана.

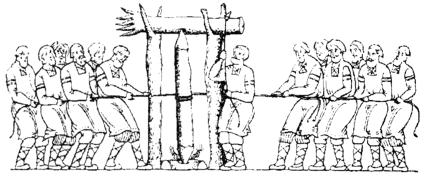

Добывание «живого» огня

В славянских заговорах огонь уподобляется любовному пожару. В новгородской берестяной грамоте говорится: «Так разгори сердце свое и тело свое, и душа твоя до меня и до тела моего, и до вида моего». Чтобы привлечь возлюбленного, следовало положить в печь его след, вырезанный из земли, или принадлежащий ему предмет. В печи они начинали сохнуть, а возлюбленный страдал от любви. Следы подобных верований мы находим в былине «Добрыня и Маринка». В ней описывается, как колдунья брала след богатыря, помещала его в печь и просила огонь: «Сколь жарко дрова разгораются, со теми следы молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое как у молодца Добрынишки – Никитича».

У древних славян огонь являлся непременным компонентом погребального культа. Славяне считали, что, сгорая, умерший переходит в иной мир, где продолжает свою прежнюю жизнь. Поэтому в костер помещали утварь, скот, украшения, рабов и жен.

Представление о том, что огонь разделяет мир живых и мир мертвых, отразилось и в христианских верованиях. В апокрифических легендах рассказывается, что во время Страшного суда по земле протечет огненная река. Она сожжет все живое, и Господь Бог спросит: «Чиста ли ты, земля?» В первый раз земля ответит: «Чиста, как муж и жена». И снова разгорится огонь. И еще спросит Бог: «Чиста ли ты, земля?». «Чиста, как вдова», – скажет земля. И вновь вспыхнет огнь. В третий раз спросит Бог: «Чиста, как красная девица», – ответит земля. Тогда и настанет божий суд.

Очистительными свойствами обладал только «живой огонь», огонь, полученный от молнии или добытый ударом кремня (трением деревянных палочек). Еще в XIX в. для защиты от эпидемий совершали ритуал очищения скота: добывали живой огонь, от него разжигали два костра. Между ними прогоняли стадо, затем через небольшой костер переходили все здоровые члены семьи, а за ними переносили больных. Во время эпидемий костры зажигали и на разных концах деревни. Полагали, что подобный обряд очищения огнем оградит дома от болезней. Сохранился также обряд прыганья через костры в ночь на Ивана Купалу.

Верования в очистительную силу огня проявились в широко распространенном обычае сжигания на костре ведьм и одержимых злыми духами.

Огонь как олицетворение подземной стихии персонифицируется в образе змея или дракона, живущих в пещерах. Вступающий с ним в поединок герой должен опасаться его огненного дыхания.

Известны многочисленные рассказы об Огненном Змее, который соблазняет женщин или похищает царевен, но иногда он может приносить сокровища своему хозяину. У балтийских народов известны былички о пукисе – огненном духе, который верно служит своему хозяину, принося ему желаемое.

Перун

Главнейший Бог славянского пантеона, основной бог земледельческого культа, олицетворение грома и молнии.

Он особо почитался славянами, поскольку именно от него зависело появление дождей, необходимых для посевов. Образ Перуна был также связан с животным тотемом – конем. Славяне представляли Перуна в виде немолодого мужчины с седой головой и золотыми усами. Главным оружием Перуна были молнии – громовые стрелы, а также громовые камни.

В народных легендах Перуна иногда представляли в образе всадника, скачущего по небесам на коне или едущего на колеснице. Грохот от колесницы люди принимали за раскаты грома. Молнии были огненными стрелами, которые Перун пускает во врагов. Известен мифологический сюжет, в котором Перун побеждает врага, прячущегося на земле, поражает его молниями и громом.

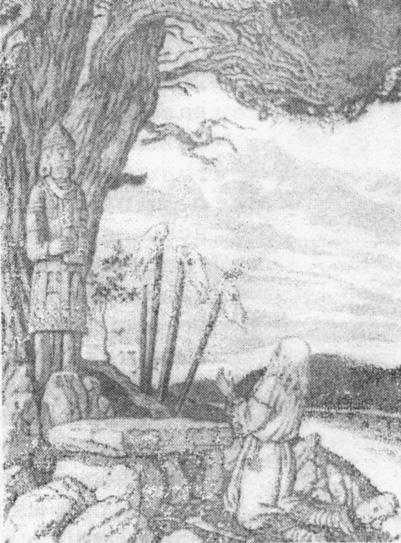

Перун. Рис. И.Я. Билибина

Традиционно Перуну посвящался центральный летний праздник земледельческого культа. Главным событием праздника считался древний обряд принесения в жертву животного, так называемого перунова быка. Во время праздника перед изображением бога сжигались внутренности и шкура быка, мясо поджаривалось и использовалось для ритуального пира. После завершения праздника все кости и остатки животного собирались и также приносились в жертву. Чтобы не разгневать Перуна, категорически запрещалось уносить с собой куски мяса или кости.

С Перуном был также связан ритуал вызывания дождя. Он заключатся в принесении жертвы или обливании водой специально избранной женщины.

Культ Перуна был распространен по всей территории проживания славян: в Прибалтике, в Киевской, Новгородской и Владимирской Руси. В «Повести временных лет» летописец отметил, что Перун есть мног, иначе говоря, Перунов на земле много.

Вероятно, главнейшее святилище бога находилось в местечке Перынь, расположенном неподалеку от Новгорода. До наших дней сохранились названия соответствующих мест, где могли находиться капища, посвященные божеству – Перынь, Перунов дуб, Перунова роща.

Перун (донце прялки)

С появлением христианства функции Перуна были перенесены на христианского святого Илью Пророка, в образе которого появились характерные черты бога‑громовержца, ездившего по небу на громыхающей колеснице. Языческие мифы соединились с библейским сказанием о восхождении Ильи на небо в огненной колеснице.

Еще в конце XIX в. в день Ильи пророка совершали обряд принесения в жертву «ильинского быка». Ритуал поднесения животного практически ничем не отличается от праздника, посвященного Перуну.