- •1. 1. Формы залегания осадочных горных пород

- •1.2. Геологический разрез скважины

- •2. Геологический профиль

- •3. Структурная карта

- •Практическое работа № 2 Изучение конструкции скважин

- •2. Конструкция скважин

- •Практическое работа № 3 Наземные сооружения и буровое оборудование. Изучение конструкции инструментов для производства спускоподъемных операций

- •Оборудование для бурения скважин. Механизм и инструмент, применяемые для производства спуско-подъемных операции

- •Практическая работа № 4 Изучение конструкции породоразрушаюЩего инструменТа

- •1. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

- •2. Лопастные долота

- •3. Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя

- •4. Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками

- •5. Долота для колонкового бурения

- •6. Долота для специальных целей

- •Изучение элементов бурильной колонны

- •1. Назначение бурильной колонны

- •2. Элементы бурильной колонны

- •2.1. Стальные бурильные трубы

- •2.1.1. Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним

- •2.1.2. Бурильные трубы с приваренными соединительными концами

- •2.2. Утяжелённые бурильные трубы (убт)

- •2.3. Ведущие бурильные трубы

- •2.4. Переводники для бурильных труб

- •2.5. Резиновые кольца для бурильных труб

- •2.6. Обратные клапаны для бурильных колонн

- •2.7. Опорно-центрирующие элементы

- •Практическое занятие № 6 оБоРудование для приготовления и очистки бурового раствора

- •Приготовление буровых растворов

- •Практическая работа № 7 Устройства и приспособления для оснаСтки обсадных колонн

- •2. Обсадные трубы

- •3. Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн

- •Практическое занятие № 9 Освоение и испытание продуктивных горизонтов

- •Практическое занятие № 10 Оборудование фонтанных скважин

- •1. Общие сведения.

- •Практическое занятие № 11 Эксплуатация скважин штанговыми насосами (схема)

- •1. Общие сведения.

- •Невставные насосы

- •Вставные насосы

- •Практическое занятие № 12 Сбор и подготовка скважинной продукции

- •1. Общие сведения.

- •Практическое занятие № 13 Трубопроводный транспорт нефти и газа

- •Общие сведения.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахстанско-Британский технический университет

Кафедра нефтегазовой инженерии

Исмаилов А.А., Кабдулов С.З., Кожасов Р.О.,

Мусабаев М.О., Рахманова Ж.Т.

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Введение в нефтегазовый инжиниринг»

(Учебное пособие)

АЛМАТЫ, 2011

Практическое работа № 1

Изучение геологического разреза скважины

1. 1. Формы залегания осадочных горных пород

Под влиянием глубинных процессов происходят колебательные, складчатые и разрывные движения земной коры. Вследствие колебательных движений нарушается горизонтальное положение пластов осадочных горных пород и образуются пологие прогибы (синеклизы) и вздутия (антеклизы).

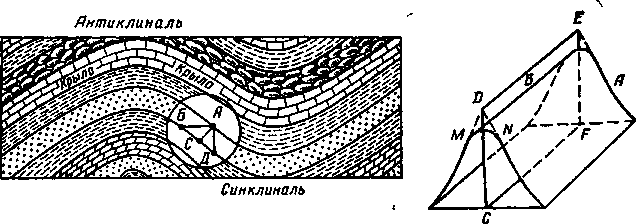

Складчатые движения приводят к образованию складок, характеризующихся антиклиналями и синклиналями (рис. 1).

Складка имеет следующие элементы (рис. 2):

1) крылья А — боковые части складки (в синклиналях они называются бортами);

2) замок Б — линия перегиба, соединяющая между собой крылья (борта); замковая часть антиклинали называется седлом, синклинали — мульдой;

3) осевая плоскость СДЕР;

4) ось складки CF;

5) угол складки MDN.

|

|

Рис. 1. Полная складка. Толщина пласта: АС — истинная; ЛБ — горизонтальная; АД — вертикальная |

Рис. 2. Элементы складки

|

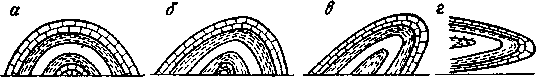

В зависимости от положения осевой плоскости в пространстве и характера падения крыльев складка может быть прямой, косой, опрокинутой, лежачей (рис 3) и однокрылой, называемой моноклиналью или флексурой (рис. 4).

|

Рис. 3. Складка: а — прямая; б — косая; в — опрокинутая; г — лежачая |

|

Рис 4. Моноклиналь |

|

|

Рис. 5. Положение складки по отношению к странам света |

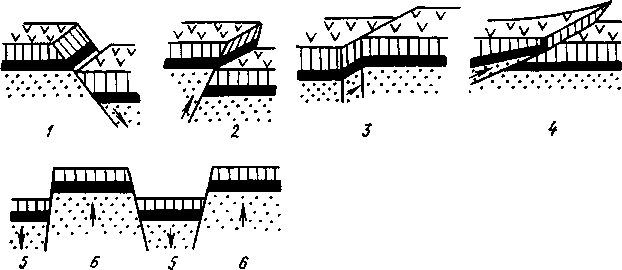

Рис. 6. Разрывные нарушения (по М.М. Судо): 1 — сброс, 2 — взброс; 3 — сдвиг; 4 — надвиг; 5 — грабен, 6 — горст |

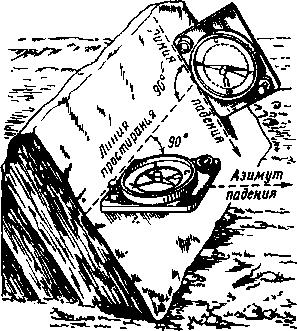

Положение складки по отношению к странам света определяется линиями простирания и падения (рис 5.)

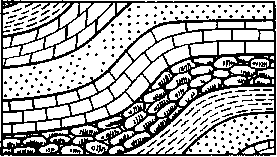

Разрывные движения, являющиеся следствием колебательных и складчатых форм движения земной коры, приводят к необратимому процессу образования складок разрывных форм сбросов, взбросов, сдвигов, надвигов, горстов, грабенов (рис. 6).

1.2. Геологический разрез скважины

Геологический разрез скважины составляют на основе данных, полученных при комплексных наблюдениях, главным образом результатов изучения керна, электрического и радиоактивного каротажа.

Разрез скважины изображают графически, используя условные знаки для показа литологического состава пробуренных пород. На соответствующих глубинах в разрезе указывают признаки присутствия нефти, газа и воды, возможных обвалов стенок скважины, прекращения циркуляции жидкости и др. Кроме того, из технических данных указывают глубину спуска обсадных колонн, их диаметр, высоту подъема цемента и т. д.

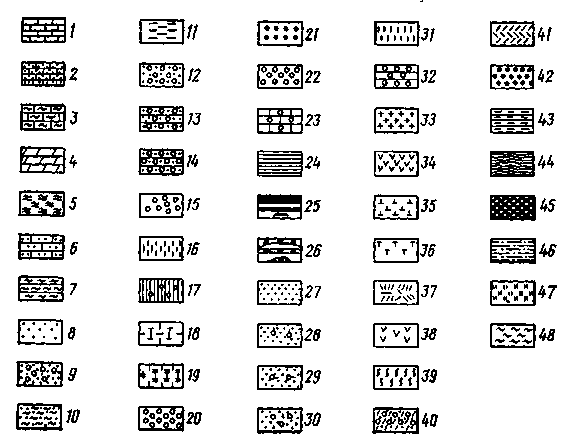

Условные знаки изображения литологического состава пород не стандартизированы и в отдельных районах различны (рис. 7).

Разрезы скважин вычерчивают в масштабе 1:500 или 1:1000.

Составленный геологический разрез скважины разбивают на свиты, горизонты и пласты в следующем порядке

1. Выделяют свиты по стратиграфическому признаку, пользуясь данными микрофауны, макрофауны и комплексных наблюдений.

2. Внутри стратиграфических свит по литологическому признаку выделяют пачки пород: песчаные, глинистые, песчано-глинистые, карбонатные и т. п.

3. Внутри литологических пачек выделяют горизонты: газоносные, нефтеносные и водоносные.

4. Внутри горизонтов выделяют пласты: газоносные, нефтеносные, водоносные, маркирующие и т. п.

Рис. 1.1. Горные породы.

Осадочные породы: / — известняк; 2 — мел; 3 — мергель; 4 — доломиты; 5 — глина; 6 — суглинки; 7 — глинистый сланец; 8 — песок; 9 — косослоистый песок; 10 — глинистый песок; 11 — песчаник; 12 — галеччик; 13 — конгломерат; 14 — брекчия; 15 — конкреция; 16 — лёсс; 17 — морена; 18 — известковистость; 19 — мергелистость; 20 — железистость; 21 — кремнистость; 22 — пиритизация; 23 — пирнтиэированный известняк; 24 — битуминозный сланец; 25 — уголь; 26 — торф; 27 — нефтеносный песок; 28 — газоносный песок; 29 — водоносный песок; 30 — фосфорит; 31 — гипс; 32 — соль. Магматические породы: 33 — кислые глубинные породы; 34 — средние глубинные породы; 35 —основные глубинные породы; 36 — ультраосновные глубинные породы; 37 — кислые эффузивы; 38 — средние эффузивы; 39 —основные эффузивы; 40 — лавы и пемза; 41 — туфы вулканические. Метаморфические породы: 42 —- гнейсы; 43 — кристаллические сланцы; 44 — метаморфические сланцы; 45 — мрамор; 46 — кварцит; 47 — роговики и яшмы; 48 — змеевики

При маркировке основные пласты обозначают римскими цифрами, а второстепенные — буквенными.

Нормальный (или типовой) разрез скважины по месторождению составляют после общей корреляции разрезов скважин данного месторождения. Корреляция заключается в выделении опорных пластов (и горизонтов) и определении глубин их залегания с целью установления последовательности залегания пород, выявления одноименных пластов для прослеживания за изменением их мощности, литологического и фациального составов в различных направлениях.

На нормальном разрезе скважины обычно указывают истинную мощность пород, а на типовом — вертикальную мощность.

Истинную мощность пересчитывают на вертикальную и наоборот, вертикальную на истинную по формулам

![]()

где h — истинная мощность пласта в м;

b — вертикальная мощность в м;

β — угол падения пласта в градусах.

Эти разрезы отображают последовательность напластований в месторождении, их среднюю мощность и литологический состав.

Нормальный (или типовой) разрез должен отображать средний разрез месторождения, т. е. присущий большинству скважин данного месторождения.

На промысловых площадях обычно составляют лишь типовой разрез по вертикальной мощности (для удобства пользования им), а на разведочных — нормальный разрез по истинной мощности.