Самостоятельная работа №1

Поколение ЭВМ

Компьютерная грамотность предполагает наличие представления о пяти поколениях ЭВМ, которое Вы получите после ознакомления с данной статьей. Когда говорят о поколениях, то в первую очередь говорят об историческом портрете электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Фотографии в фотоальбоме по истечении определенного срока показывают, как изменился во времени один и тот же человек. Точно так же поколения ЭВМ представляют серию портретов вычислительной техники на разных этапах ее развития. Всю историю развития электронно-вычислительной техники принято делить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к росту быстродействия и увеличению объема памяти. Кроме этого, как правило, происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером. ЭВМ первого поколения были ламповыми машинами 50-х годов. Их элементной базой были электровакуумные лампы. Эти ЭВМ были весьма громоздкими сооружениями, содержавшими в себе тысячи ламп, занимавшими иногда сотни квадратных метров территории, потреблявшими электроэнергию в сотни киловатт. Например, одна из первых ЭВМ – ENIAC представляла собой огромный по объему агрегат длиной более 30 метров, содержала 18 тысяч электровакуумных ламп и потребляла около 150 киловатт электроэнергии. Для ввода программ и данных применялись перфоленты и перфокарты. Не было монитора, клавиатуры и мышки. Использовались эти машины, главным образом, для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. Транзисторы В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Машины стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Возросло быстродействие и объем внутренней памяти. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. В этот период стали развиваться языки программирования высокого уровня: ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от конкретной модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее. В 1959 г. был изобретен метод, позволивший создавать на одной пластине и транзисторы, и все необходимые соединения между ними. Полученные таким образом схемы стали называться интегральными схемами или чипами. Изобретение интегральных схем послужило основой для дальнейшей миниатюризации компьютеров. В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год. Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе – интегральных схемах (ИС). Микросхемы ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Немного позднее появились машины серии IBM-370. В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ) по образцу IBM 360/370. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла уже нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств – магнитные диски. Успехи в развитии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электрических элементов. Микропроцессор В 1971 году американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Это событие стало революционным в электронике. Микропроцессор – это миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти, получили новый тип компьютера: микро-ЭВМ. Микро-ЭВМ относится к машинам четвертого поколения. Наибольшее распространение получили персональные компьютеры (ПК). Их появление связано с именами двух американских специалистов: Стива Джобса и Стива Возняка. В 1976 году на свет появился их первый серийный ПК Apple-1, а в 1977 году – Apple-2. Однако с 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее архитектура стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания. С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых невозможно обойтись в большинстве областей деятельности человека. Появилась новая дисциплина – информатика. ЭВМ пятого поколения будут основаны на принципиально новой элементной базе. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень, в частности, распознавание речи, образов. Это требует перехода от традиционной фон-неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач создания искусственного интеллекта. Таким образом, для компьютерной грамотности необходимо понимать, что на данный момент создано четыре поколения ЭВМ: 1-ое поколение: 1946 г. создание машины ЭНИАК на электронных лампах. 2-ое поколение: 60-е годы. ЭВМ построены на транзисторах. 3-ье поколение: 70-е годы. ЭВМ построены на интегральных микросхемах (ИС). 4-ое поколение: Начало создаваться с 1971 г. с изобретением микропроцессора (МП). Построены на основе больших интегральных схем (БИС) и сверх БИС (СБИС). Пятое поколение ЭВМ строится по принципу человеческого мозга, управляется голосом. Соответственно, предполагается применение принципиально новых технологий. Огромные усилия были предприняты Японией в разработке компьютера 5-го поколения с искусственным интеллектом, но успеха они пока не добились. Фирма IBM тоже не намерена сдавать свои позиции мирового лидера, например, Японии. Мировая гонка за создание компьютера пятого поколения началась еще в 1981 году. С тех пор еще никто не достиг финиша. Поживем – увидим.

Самостоятельная работа №2

Классификации ЭВМ (по назначению)

По назначению ЭВМ можно разделить на три группы: универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные.

Универсальные ЭВМ предназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.

Характерными чертами универсальных ЭВМ является:

высокая производительность;

разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятиричных, символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой степени их представления;

обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, логических, так и специальных;

большая емкость оперативной памяти;

развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.

Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных; выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами.

К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.

Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы.

К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения; адептеры и контроллеры, выполняющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами согласования и сопряжения работы узлов вычислительных систем.К таким компьютерам также относятся, например, бортовые компьютеры автомобилей, судов, самолетов, космических аппаратов. Бортовые компьютеры управляют средствами ориентации и навигации, осуществляют контроль за состоянием бортовых систем, выполняют некоторые функции автоматического управления и связи, а также большинство функций оптимизации параметров работы объекта (например, оптимизацию расхода топлива объекта в зависимости от конкретных условий движения). Специализированные мини-ЭВМ, ориентированные на работу с графикой, называют графическими станциями. Специализированные компьютеры, объединяющие компьютеры предприятия в одну сеть, называют файловыми серверами. Компьютеры, обеспечивающие передачу информации между различными участниками всемирной компьютерной сети, называют сетевыми серверами.

Во многих случаях с задачами специализированных компьютерных систем могут справляться и обычные универсальные компьютеры, но считается, что использование специализированных систем все-таки эффективнее. Критерием оценки эффективности выступает отношение производительности оборудования к величине его стоимости.

Самостоятельная работа № 3

Классификация ЭВМ (по функциональным возможностям)

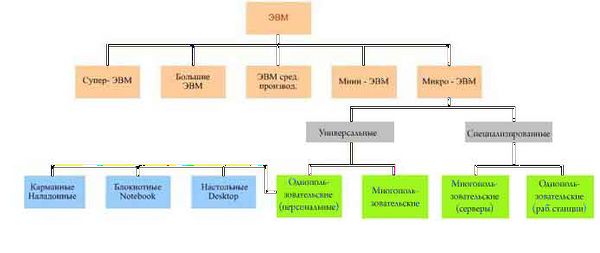

По размерам и функциональным возможностям ЭВМ можно разделить на сверхбольшие, большие, малые, сверхмалые (микроЭВМ).

Функциональные возможности ЭВМ обусловливают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики:

быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций, выполняемых машиной за единицу времени;

разрядность и формы представления чисел, с которыми оперирует ЭВМ;

номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств;

номенклатура и технико-экономические характеристики внешних устройств хранения, обмена и ввода-вывода информации;

типы и пропускная способность устройств связи и сопряжения узлов ЭВМ между собой (внутримашинного интерфейса);

способность ЭВМ одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять одновременно несколько программ (многопрограммность);

типы и технико-эксплутационные характеристики операционных систем, используемых в машине;

наличие и функциональные возможности программного обеспечения;

способность выполнять программы, написанные для других типов ЭВМ (программная совместимость с другими типами ЭВМ);

система и структура машинных команд;

возможность подключения к каналам связи и к вычислительной сети;

эксплуатационная надежность ЭВМ;

коэффициент полезного использования ЭВМ во времени, определяемый соотношением времени полезной работы и времени профилактики.

![]()

Схема классификации ЭВМ, исходя из их вычислительной мощности и габаритов.

Исторически первыми появились большие ЭВМ, элементная база которых прошла путь от электронных ламп до интегральных схем со сверхвысокой степенью интеграции. Первая большая ЭВМ ЭНИАК была создана в 1946 году. Эта машина имела массу более 50 т., быстродействие несколько сотен операций в секунду, оперативную память емкостью 20 чисел; занимала огромный зал площадью 100 кв.м.

Производительность больших ЭВМ оказалась недостаточной для ряда задач: прогнозирования метеообстановки, управления сложными оборонными комплексами, моделирования экологических систем и др. Это явилось предпосылкой для разработки и создания суперЭВМ, самых мощных вычислительных систем, интенсивно развивающихся и в настоящее время.

Появление в 70-х годах малых ЭВМ обусловлено, с одной стороны, прогрессом в области электронной элементной базы, а с другой – избыточностью ресурсов больших ЭВМ для ряда приложений. Малые ЭВМ используются чаще всего для управления технологическими процессами. Они более компактны и значительно дешевле больших ЭВМ.

Дальнейшие успехи в области элементной базы и архитектурных решений привели к возникновению супермини-ЭВМ – вычислительной машины, относящейся по архитектуре, размерам и стоимости к классу малых ЭВМ, но по производительности сравнимой с большой ЭВМ.

Изобретение в 1969 году микропроцессора привело к появлению в 70-х годах еще одного класса ЭВМ – микроЭВМ. Именно наличие микропроцессора служило первоначально определяющим признаком микроЭВМ. Сейчас микропроцессоры используются во всех без исключения классах ЭВМ.

Самостоятельная работа № 4,5,6

Схемы построения логических элементов

Знания из области математической логики можно использовать для конструирования электронныхустройств. Нам известно, что 0 и 1 в логике не просто цифры, а обозначение состояний какого-то предмета нашего мира, условно называемых "ложь" и "истина". Таким предметом, имеющим два фиксированных состояния, может быть электрический ток. Устройства, фиксирующие два устойчивых состояния, называются бистабильными (например, выключатель, реле). Если вы помните, первые вычислительные машины были релейными. Позднее были созданы новые устройства управления электричеством ― электронные схемы, состоящие из набора полупроводниковых элементов. Такие электронные схемы, которые преобразовывают сигналы только двух фиксированных напряжений электрического тока (бистабильные), стали называть логическими элементами.

На элементарном уровне конъюнкцию можно представить себе в виде последовательно соединенных выключателей, а дизъюнкцию ― в виде параллельно соединенных выключателей:

Логические элементы имеют один или несколько входов и один выход, через которые проходят электрические сигналы, обозначаемые условно 0, если "отсутствует" электрический сигнал, и 1, если "имеется" электрический сигнал.

Простейшим логическим элементом является инвертор, выполняющий функцию отрицания. Если на вход поступает сигнал, соответствующий 1, то на выходе будет 0. И наоборот. У этого элемента один вход и один выход. На функциональныхсхемах он обозначается:

Логический элемент, выполняющий логическое сложение, называется дизъюнктор. Он имеет, как минимум, два входа. На функциональных схемах он обозначается:

Логический элемент, выполняющий логическое умножение, называется конъюнктор. Он имеет, как минимум, два входа. На функциональных схемах он обозначается:

Специальных логических элементов для импликации и эквивалентности нет, т.к. А => В можно заменить на ¬А V В ; А <=> В можно заменить на (A & B)V(¬A & ¬B).

Другие логические элементы построены из этих трех простейших и выполняют более сложные логические преобразования информации. Сигнал, выработанный одним логическим элементом, можно подавать на вход другого элемента, это дает возможность образовывать цепочки из отдельных логических элементов. Например:

Эта схема соответствует сложной логической функции F(A,B)= ¬ (А V В).

Попробуйте проследить изменения электрического сигнала в этой схеме. Например, какое значение электрического сигнала (0 или 1) будет на выходе, если на входе: А=1 и В=0.

Такие цепи из логических элементов называются логическими устройствами. Логические устройства же, соединяясь, в свою очередь образуют функциональные схемы (их еще называют структурными или логическими схемами). По заданной функциональной схеме можно определить логическую формулу, по которой эта схема работает, и наоборот.

Самостоятельная работа №7

Комбинационные схемы

Техническим аналогом булевой функции в вычислительной технике является, так называемая, комбинационная схема, на вход которой поступают и с выхода снимаются электрические сигналы в виде одного из уровней напряжения, соответствующих значениям логического 0 и логической 1. Как уже говорилось, любой цифровой автомат содержит комбинационную схему, реализующую функцию переходов автомата (функции возбуждения элементов памяти) и функцию выходов, вырабатывающую выходные сигналы автомата.

Для

выяснения, что же такое комбинационная

схема, рассмотрим схему S,

имеющую m входов

и n выходов

(рис. 3.1). На ее входы могут быть поданы

наборы значений входных переменных Xi {0,1}, ![]() ,

а на выходах формируются выходные

переменные YjÎ{0,1},

,

а на выходах формируются выходные

переменные YjÎ{0,1}, ![]() .

.

Рис. 3.1. Обозначение комбинационной схемы

Схема S называется комбинационной, если каждую из n функций ее выходов Y1,Y2, ..., Yn можно представить как булеву функцию входных переменных X1, X2, ..., Xm. Такая схема, по сути, является комбинационным автоматом, т.е. цифровым автоматом без памяти.

Комбинационная схема описывается с помощью системы уравнений (3.1), где Fi – булева функция.

(3.1)

(3.1)

Как следует из определения комбинационной схемы, значения выходных переменных Yj в произвольный момент времени однозначно определяются значениями входных переменных Xi.

Структурно комбинационная схема (КС) может быть представлена как совокупность элементарных логических схем – логических элементов (ЛЭ). ЛЭ выполняют над входными переменными элементарные логические операции типа И-НЕ, И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ и т.д. Число входов логического элемента соответствует числу аргументов воспроизводимой им булевой функции. Графическое изображение комбинационной схемы, при котором показаны связи между различными элементами, а сами элементы представлены условными обозначениями, называется функциональной схемой.

В ходе разработки комбинационных схем приходится решать задачи анализа и синтеза.

Задача анализа комбинационной схемы состоит в определении статических и динамических свойств комбинационной схемы. В статике определяются булевы функции, реализуемые комбинационной схемой по известной ей структуре. В динамике рассматривается способность надежного функционирования схемы в переходных процессах при смене значений переменных на входах схемы, т.е. определяется наличие на выходах схемы возможных нежелательных импульсных сигналов, которые не следуют непосредственно из выражений для булевых функций, реализуемых схемой.

Задача синтеза комбинационной схемы заключается в построении из заданного набора логических элементов комбинационной схемы, реализующей заданную систему булевых функций.

Решение задачи синтеза не является однозначным, можно предложить различные варианты комбинационных схем, реализующих одну и ту же систему булевых функций, но отличающихся по тем или иным параметрам. Разработчик комбинационных схем из этого множества вариантов выбирает один, исходя из дополнительных критериев: минимального количества логических элементов, необходимых для реализации схемы, максимального быстродействия и т.д. Существуют различные методы синтеза комбинационных схем, среди которых наиболее разработан канонический метод.

Самостоятельная работа №8

Анализ ЭВМ (Этапы решения задачи на ЭВМ)

Программирование (programming) - теоретическая и практическая деятельность, связанная с созданием программ. Решение задач на компьютере включает в себя следующие основные этапы, часть из которых осуществляется без участия компьютера.

1. Постановка задачи:

• сбор информации о задаче;

• формулировка условия задачи;

• определение конечных целей решения задачи;

• определение формы выдачи результатов;

• описание данных (их типов, диапазонов величин, структуры и т. п.).

2. Анализ и исследование задачи, модели:

• анализ существующих аналогов;

• анализ технических и программных средств;

• разработка математической модели;

• разработка структур данных.

3. Разработка алгоритма:

• выбор метода проектирования алгоритма;

• выбор формы записи алгоритма (блок-схемы, псевдокод и др.);

• выбор тестов и метода тестирования;

• проектирование алгоритма.

4. Программирование:

• выбор языка программирования;

• уточнение способов организации данных;

• запись алгоритма на выбранном языке

программирования.

5. Тестирование и отладка:

• синтаксическая отладка;

• отладка семантики и логической структуры;

• тестовые расчеты и анализ результатов тестирования;

• совершенствование программы.

6. Анализ результатов решения задачи и уточнение в случае необходимости математической модели с повторным выполнением этапов 2-5.

7. Сопровождение программы:

• доработка программы для решения конкретных задач;

• составление документации к решенной задаче, к математической модели, к алгоритму, к программе, к набору тестов, к использованию.

Самостоятельная работа № 9

Анализ ЭВМ (Структура ПК)

Процесс взаимодействия человека с ЭВМ насчитывает уже более 40лет. До

недавнего времени в этом процессе могли участвовать только специалисты

-инженеры, математики - программисты, операторы. В последние годы

произошли кардинальные изменения в области вычислительной техники.

Благодаря разработке и внедрению микропроцессоров в структуру ЭВМ появились

малогабаритные, удобные для пользователя персональные компьютеры. Ситуация

изменилась, в роли пользователя может быть не только специалист по

вычислительной технике, но и любой человек, будь то школьник или

домохозяйка, врач или учитель, рабочий или инженер. Часто это явление

называют феноменом персонального компьютера. В настоящее время мировой парк

персональных компьютеров превышает 20 млн.

Почему возник этот феномен? Ответ на этот вопрос можно найти, если

четко сформулировать, что такое персональный компьютер и каковы его

основные признаки. Надо правильно воспринимать само определение "

персональный", оно не означает принадлежность компьютера человеку на правах

личной собственности. Определение "персональный" возникло потому, что

человек получил возможность общаться с ЭВМ без посредничества профессионала-

программиста, самостоятельно, персонально. При этом не обязательно знать

специальный язык ЭВМ. Существующие в компьютере программные средства

обеспечат благоприятную " дружественную" форму диалога пользователя и ЭВМ.

Можно выделить пять формальных признаков, которые помогут нам определить,

является ли данный компьютер персональным или нет.

1. Способ управления простой, наглядный, удобный, не требующий

глубоких знаний в области вычислительной техники. Все технические средства

(дисплей. клавиатура, манипулятор, печатающее устройство и т.д.),

обеспечивающие взаимодействие человека и ЭВМ, сделаны так, чтобы на них

безбоязненно мог работать даже ребенок. Общение человека и компьютера

организованно в диалоговом режиме.

2. Разработано большое количество программных средств для различных

областей применения. Это избавит пользователя от необходимости самому

составлять программу на языке компьютера.

3. Малогабаритные устройства внешней памяти большой емкости допускают

замену одного накопителя другим. К таким устройствам можно отнести:

накопители на гибких магнитных дисках и винчестерских дисках, кассетные

магнитофон.

4. Благодаря малым габариту и массе, сравнимым с телевизором, для

установки не требуется специальных приспособлений, достаточно место на

рабочем столе.

5. Конструкция персонального компьютера, его внешнее оформление

привлекательны по цвету и форме, удовлетворяют эргономическим показателям.

Впервые за время развития вычислительной техники этот признак включен в

качестве основного при определении целого класса ЭВМ.

При более тщательном анализе всех признаков видно, что конечно, самыми

главными являются первые два признака, определяющие характер общения

человека и ЭВМ, хотя отсутствие одного из пяти перечисленных выше признаков

позволяет классифицировать компьютер как не персональный.

Понимая теперь, что такое персональный компьютер, рассмотрим историю

возникновения и развития этого феномена.

Перечисленные признаки персонального компьютера стало возможным

обеспечить благодаря созданию микропроцессоров, которые позволили резко

изменить внешний облик ЭВМ - уменьшить размеры и массу. Однако только одно

это обстоятельство привело к появлению класса микро ЭВМ. Совершенствование

программного обеспечения, изучение математиками и программистами задач

предметной области и разработка на их основе нужных в этой области

программных средств позволили превратить микроЭВМ в персональное средство

человека по обработки информации.

Первая персональная ЭВМ была разработана в 1973 г. во Франции. Ее

автор Труонг Тронг Ти. Первые экземпляры были восприняты как дорогостоящая

экзотическая игрушка. Массовое производство и внедрение в практику

персональных компьютеров связывают с именем Стива Джобса, руководителя и

основателя фирмы "Эпл компьютер", 1977 г. наладившая выпуск персональных

компьютеров "Apple".

Персональные компьютеры можно классифицировать в соответствии с теми

возможностями, которые они предоставляют пользователю. как бытовые и

профессиональные.

Бытовые персональные компьютеры используют в домашних условиях. Их

основное назначение : обеспечение несложных расчетов, выполнение функции

записной книжки, ведение личной картотеки, средство обучения различным

дисциплинам, инструмент доступа по телефонным каналам к общественным

информационным фондам и т.д. Широкое распространение получил он как

средство развлечения - организатор и партнер в различных играх.

Профессиональные персональные ЭВМ используют в конкретной

профессиональной сфере, все программные и технические средства

ориентированы на конкретную профессию. Однако независимо от

профессиональной направленности ЭВМ их основное назначение-выполнение

рутинной работы : они осуществляют поиск информации в различных справочно-

нормативной документации и архивах, составляют типовые формы документации,

ведут дневник или лабораторный журнал, фиксируют результаты исследований,

запоминают и выдают по запросу пользователя информацию по данной

профессиональной деятельности и т.д.

В настоящее время одними из самых популярных компьютеров стали модель

IBM PC и ее модернизированный вариант IBM PC XT, который по архитектуре,

программному обеспечению, внешнему оформлению считается базовой моделью

персонального компьютера. Рассмотрим основную структуру и характеристики

персонального компьютера IBM PC XT. В состав базового комплекта входят;

системный блок2, дисплей1 с цветным изображением, клавиатура6, печатающее

устройство (принтер), накопитель на гибком магнитном диске и накопитель на

винчестерском диске.

Основой персонального компьютера является системный блок. Он

организует работу, обрабатывает информацию, производит расчеты,

обеспечивает связь человека и ЭВМ. Пользователь не обязан досконально

разбираться в том, как работает системный блок. Это удел специалистов. Но

он должен знать, из каких функциональных блоков состоит компьютер. Мы не

имеем четкого представления о принципе действия внутренних функциональных

блоков окружающих нас предметов - холодильника, газовой плиты, стиральной

машины, автомобиля, но должны знать, что заложено в основу работы этих

устройств, каковы возможности составляющих их блоков.

СИСТЕМНЫЙ БЛОК персонального компьютера состоит из системной платы,

имеющей размеры 212/300 мм и расположенной в самом низу, динамика,

вентилятора, источника питания, двух дисководов. Один дисковод обеспечивает

ввод-вывод информации с винчестерского диска, другой- с гибких магнитных

дисков.

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА является центральной частью ЭВМ и составлена из

нескольких десятков интегральных схем разного назначения. Микропроцессор

выполнен в виде одной большой интегральной схемы. Предусмотрено гнездо для

дополнительного микропроцессора Intel 8087-выполнения операции с плавающей

запятой. При необходимости повысить производительность компьютера можно

поместить его в это гнездо. Имеется несколько модулей постоянной и

оперативной памяти. В зависимости от модели предусмотрены от 5 до 8

разъемов, куда вставляются платы различных адаптеров.

Адаптер - это устройство, которое обеспечивает связь между центральной

частью ЭВМ и конкретным внешним устройством, например между оперативной

памятью и принтером или винчестерским диском. На плате также устанавливают

несколько модулей, выполняющих вспомогательные функции при работе с

компьютером. Имеются переключатели, которые необходимы для обеспечения

работы компьютера при выбранном составе внешних устройств ( конфигурация

компьютера).

КЛАВИАТУРА

Клавиатура есть у каждого компьютера. С его помощью в компьютер вводят

информацию или отдают компьютеру команды. Прабабушкой клавиатуры компьютера

была пишущая машинка. От нее клавиатура получила в наследство клавиши с

буквами и цифрами.

Но компьютер умеет делать больше дел, чем пишущая машинка, и потому у

его клавиатуры намного больше клавиш. Разные клавиши служат для разных дел.

Например, у обычной пишущей машинки нет клавиш для стирания того, что

написано, а у клавиатуры - есть. Такая пишущая машинка не может вставить

новое слово между двумя другими, а компьютер - может, и для этого тоже есть

специальная клавиша.

Когда мы играем в компьютерные игры, то чаще всего используем клавиши

со стрелками. Их еще называют "курсорными клавишами". С помощью этих клавиш

можно управлять тем, как бегает по экрану герой игры. Очень часто в играх

используются клавиши СTRI и ALT. Одной клавишей герой стреляет, а другой -

прыгает. Это довольно большие клавиши, к тому же они находятся в самом низу

клавиатуры, и потому ими пользоваться удобно.

Самая длинная клавиша - ПРОБЕЛ. Ее можно нажать даже с завязанными

глазами. И потому ее тоже очень часто используют в играх.

МОНИТОР

При работе с компьютером больше всего информации мы получаем, глядя на

экран монитора. Монитор чем-то похож на телевизор. Но телевизор нельзя

смотреть вблизи, потому что он очень вредно действует на глаза. Монитор

тоже действует на глаза, но не так сильно, как телевизор. Изображение у

мониторов более четкое.

Мониторы бывают разные. Они различаются размерами экранов и качеством

изображения. Размер экрана измеряют дюймами. Если вы не знаете, что такое

дюйм. то возьмите спичку и сломайте ее пополам. Длина такой половинки и

есть дюйм.

Измеряют экран наискосок - между противоположными углами. Обычные

мониторы имеют 14 дюймов. Часто также встречаются мониторы с размером 15

дюймов. Бывают и еще больше, но дома ими редко пользуются.

Если у вас мониторы с размером 14 дюймов, то на него надо обязательно

надеть защитный экран - он намного снизит вред от излучения монитора. БЕЗ

ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА РАБОТАТЬ С ОБЫЧНЫМ МОНИТОРОМ НЕЛЬЗЯ!

Гораздо лучше мониторы, у которых размер 15 дюймов. Они стоят дороже,

но их качество выше. С такими мониторами можно работать и без защитного

экрана, хотя он и им не помешает.

МЫШЬ (МЫШКА)

Мышь - очень удобная пластмассовая машинка для употребления

компьютером. Это небольшая коробочка, внутри которой крутится резиновый

шарик. Когда мышка двигается по столу или по специальному коврику, шарик

крутится, а на экране двигается указатель мышки(курсор).

Как и клавиатура и джойстик, мышь служит для управления компьютером.

Это как бы "клавиатура наоборот". У клавиатуры более 100 клавиш, а у мыши-

всего 2, но зато мышь можно катать по столу, а клавиатура стоит на одном

месте.

У мыши есть кнопки. Обычно их две - правая кнопка и левая. На левую

кнопку удобно нажимать указательным пальцем. Поэтому эта кнопка

используется очень часто. (У тех, кто не моет руки перед игрой с

компьютером, эта кнопка особенно быстро пачкается). Правая кнопка

используется реже - когда надо сделать что-то очень хитрое или умное.

Бывают мыши с тремя кнопками. У них между правой и левой кнопками есть

еще средняя кнопка. Эта кнопка замечательна тем, что она одна из самых

бесполезных вещей на свете. Много лет назад были очень умные люди, которые

ее придумали, но программ для таких мышей не делают, а трехкнопочные мыши

еще встречаются.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА.

Мышка хоть и проста, но с ее помощью можно делать много самых разных

дел. Если катать ее по столу, то по экрану двигается стрелка. Это указатель

мыши или, как его еще называют, курсор. Правда, удобнее катать мышь не по

столу, а по специальному резиновому коврику.

Простой щелчок. Если на экране нужно что-то выбрать, то установите

курсор на том, что хотите выбрать. Затем щелкните один раз ЛЕВОЙ кнопкой -

быстро нажмите на кнопку и отпустите. Поскольку почти всегда используется

именно ЛЕВАЯ кнопка, то о том, что она ЛЕВАЯ, можно и не говорить. Когда о

чем-то не говорят потому, что это само собой разумеется, это называется

молчанием.

Так что если написано, что надо "щелкнуть" кнопкой, то это значит, что

надо щелкнуть ЛЕВОЙ кнопкой. А если надо щелкнуть ПРАВОЙ кнопкой, то пишут

полностью "Щелкните правой кнопкой".

ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК.

Чтобы запустить программу или открыть на экране окно, делают двойной

щелчок. Двойной щелчок – это два быстрых щелчка. Если щелкнуть один раз,

потом подождать и щелкнуть второй раз, то получится не двойной щелчок, а

два обычных щелчка. Поэтому щелкать надо быстро.

ПРАВЫЙ ЩЕЛЧОК. Это щелчок правой кнопкой. Он применяется довольно

редко и служит для вспомогательных дел. Он применяется довольно редко и

служит для вспомогательных дел. Например, в компьютерных играх с помощью

правого щелчка можно иногда получить полезную подсказку.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ. Выполняется при нажатой левой кнопке. Чтобы на экране

перенести что-то из одного места в другое, делают " перетаскивание". Надо

установить курсор на том значке, который хотите перетащить в другое место,

потом нажать левую кнопку и двигать мышь, не отпуская кнопку. Значок будет

двигаться по экрану вместе с курсором. Он встанет на новое место, когда

кнопка будет отпущена.

ПРОТЯГИВАНИЕ. Протягивание похоже на перетаскивание, только при этом

ничего не передвигается, а только растягивается. Если установить курсор на

рамке какого-нибудь окна или на его углу, курсор изменяет форму и

превращается в стрелку с двумя наконечниками. Нажмите левую кнопку и

подвигайте мышку. Размер окна при этом меняется.

ПРИНТЕР.

Если вам удастся создать что-нибудь на компьютере, например,

нарисовать свой портрет при помощи графического редактора, то, конечно же,

захочется показать его друзьям. А если у друзей нет компьютера? Тогда

хотелось бы напечатать этот рисунок на бумаге.

Чтобы вывести на бумагу информацию, имеющуюся в компьютере, служит

принтер. Принтер - это отдельное устройство. Он подключается к компьютеру с

помощью разъема. Самые первые принтеры для компьютеров печатали очень

медленно и могли напечатать только текст, похожий на тот, что получается на

пишущей машинке. Потом появились принтеры, способные по точкам печатать

картинки.

Сегодня самые популярные принтеры – лазерные. На них получаются

странички, не уступающие по качеству книжным.

СКАНЕР.

Сканер - это как бы принтер "наоборот". С помощью принтера компьютер

печатает на бумаге тексты или картинки. А с помощью сканера - наоборот.

Напечатанные на бумаге тексты или картинки вводят в компьютер.

Сканерами пользуются художники, когда рисуют картинки для компьютерных

игр. Но художники ими пользоваться не очень любят. Они привыкли рисовать

карандашом на бумаге - так получается лучше и быстрее. Поэтому картинки для

игр сначала рисуют карандашом. Потом картинку вводят в компьютер при помощи

сканера. Так нарисованная картинка превращается в данные, которые поступают

в компьютер. На компьютере картинку раскрашивают. Для раскрашивания

используют графический редактор.

Хоть графический редактор и не очень удобен для рисования, для

раскрашивания он подходит очень хорошо.

Сканер так же необходим художнику, как писателю - принтер.

Анализ новых решений построения структуры компьютера показывает, что

процессор, память, устройства ввода - вывода составляют основу любого

компьютера. Рассмотрим наиболее распространенную структурную схему, которая

лежит в основе наиболее часто встречающихся моделей компьютеров, в

частности персональных. Модульность, магистральность,

микропрограммируемость, используется при разработке практически любой

модели компьютера.

Модульность - это построение компьютера на основе набора модулей.

Модуль представляет собой конструктивно и функционально законченный

электронный блок в стандартном исполнении. Это означает, что с помощью

модуля может быть реализована какая-то функция либо самостоятельно, либо

совместно с другими модулями. Организация структуры ЭВМ на модульной основе

аналогична строительству блочного дома, где имеются готовые функциональные

блоки, например санузел, кухня, которые устанавливаются в нужном месте.

Магистральность - это способ связи между различными модулями

компьютеров, т.е. все входные и выходные устройства подсоединены одними и

теми же проводами, называемыми шинами. Как в городе главной артерией

является центральная улица, связывающая центр города с помощью различных

улиц и переулков с домами, кварталами, районами, так и в компьютере главной

артерией является магистраль, по которой происходит основное движение

информации.

Магистраль компьютера состоит из нескольких групп шин, объединенных по

функциональному признаку. Шинами данных служат провода, по которым

передается только информация, шинами адреса-провода, по которым передаются

адреса ячеек и участков памяти, шинами управления-провода, по которым

передаются управляющие сигналы. Магистральный принцип лег в основу

организации интерфейса. Интерфейс - это совокупность аппаратуры сопряжения

и программных средств для организации связи устройств компьютера и самих

компьютеров. Аппаратуру сопряжения составляют электронные модули и шины

предназначенные для выполнения различных функций. Организует работу

аппаратуры сопряжения по передаче информации комплекс специальных программ.

Для реализации принципа микропрограммируемости необходимо наличие в

компьютере так называемой постоянной памяти, в ячейках которой будут

постоянно храниться коды, соответствующие различным комбинациям управляющих

сигналов. Каждая такая комбинация позволяет выполнить элементарную

операцию, т.е. подключить определенные электрические цепи и схемы.

Для того чтобы выполнить элементарную операцию, необходимо задать

управляющий сигнал. Как уже было сказано, он хранится в ячейке постоянной

памяти, имеющей совершенно определенный, конкретный адрес. Значит,

достаточно задать определенную последовательность адресов, чтобы был

сформирован набор управляющих сигналов для выполнения элементарных

операций. Задает эту последовательность адресов микропрограмма, также

хранящаяся в постоянной памяти.

Современный компьютер можно представить в большинстве случаев

упрощенной структурной схемой, где выделены центральная и периферийная

части. К центральной части относятся процессор и внутренняя память, к

периферийной части - устройства ввода-вывода и внешняя память. В основу

упрощенной структурной схемы заложены принципы магистральности,

модульности, микропрограммирумостью.

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЬЮТЕРА.

Процессор - это устройство, управляющее ходом вычислительного процесса

и выполняющее арифметическое и логическое действия.

Внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной

емкости. При изготовлении блока памяти используют либо электронные схемы на

полупроводниковых элементах, либо ферромагнитные материалы. Конструктивно

он выполнен в одном корпусе с процессором и является центральной частью

ЭВМ. Внутренняя память может состоять из оперативной и постоянной памяти.

Принцип ее разделения такой же, как у человека. Мы обладаем некоторой

информацией, которая хранится в памяти постоянно, а есть информация,

которую мы помним некоторое время, либо она нужна только на тот момент,

пока мы думаем над решением какой-то проблемы.

Оперативная память служит для хранения оперативной, часто изменяющейся

в процессе решения задачи. При решении другой задачи в оперативной памяти

будет храниться информация только для этой задачи. При отключении ЭВМ вся

информация, находящаяся в оперативной памяти, в большинстве случаев

стирается.

Постоянная память предназначена для хранения постоянной информации,

которая не зависит от того, какая задача решается в ЭВМ. В большинстве

случаев постоянной информацией являются программы решения часто

используемых задач, например вычисление функций sin X, cos X, lg X, а также

некоторые управляющие программы, микропрограммы и т.д. Отключение ЭВМ и

включение ее в работу не влияют на качество хранения информации.

Внешняя память предназначена для долговременного хранения информации

независимо от того, работает ЭВМ или нет. Характеризуется она более низким

быстродействием, но позволяет хранить существенно большой объем информации

по сравнению с оперативной памятью. Во внешнюю память записывают

информацию. которая не меняется в процессе решения задачи, программы,

результаты решения и т.д. В качестве внешней памяти используют магнитные

диски. магнитные ленты, магнитные карты, перфокарты, перфоленты. Устройства

ввода - вывода предназначены для организации ввода информации в оперативную

память компьютера или вывода информации из оперативной памяти компьютера во

внешнюю память либо непосредственно пользователю. (НМЛ - накопитель на

магнитной ленте НГМД - накопитель на гибких магнитных дисках, НМД -

накопитель на жестких магнитных дисках, УПК-устройство ввода-вывода с

перфокарт, УПЛ - устройство ввода-вывода с перфолент.

И последнее. Не следует надеяться, что развитие вычислительной техники

как-то кардинально изменит наше существование. Компьютер не более (но и не

менее) чем один из мощных двигателей прогресса (как энергетика,

металлургия, химия, машиностроение), который берет на свои "железные плечи"

такую важную функцию, как рутину обработки информации. Эта рутина всегда и

везде сопровождает самые высокие полеты человеческой мысли.

Самостоятельная работа № 10

Анализ ЭВМ ( Программный принцип работы ПК)

В XIX веке английским математиком и инженером Чарльзом Бэббиджем был разработан проект вычислительной машины, которая предназначалась для автоматического проведения длинных цепочек вычислений. Конструкция его аналитической машины включала 50 тысяч деталей: зубчатых колес, рычагов и пружин, взаимодействовавших определенным образом. Совершенствуя и уточняя конструкцию машины, Бэббидж первым смог выделить необходимые для ее работы части:

устройство для хранения чисел, как исходных, так и получающихся в результате вычисления;

специальный вычислительный блок -- процессор;

устройство для ввода и вывода информации.

В качестве средства хранения информации в аналитической машине использовалась перфокарта -- картонная прямоугольная пластина с рядами пробитых в ней дырочек. Каждый ряд состоял из двух частей, разделенных столбцом, содержащим отверстия во всех рядах. Первая часть представляла собой запись числа, вторая -- код команды, указывающей, что делать с числом.

В созданной Бэббиджем аналитической машине присутствовала хранимая в памяти машины программа ее работы. Меняя программу (перфокарту), можно было изменять порядок вычислений, то есть переходить от одной задачи к другой.

Главной особенностью конструкции этой машины является программный принцип работы. Принцип программы, хранимой в памяти компьютера, считается важнейшей идеей современной компьютерной архитектуры. Суть идеи заключается в том, что 1) программа вычислений вводится в память ЭВМ и хранится в ней наравне с исходными числами; 2) команды, составляющие программу, представлены в числовом коде по форме ничем не отличающемся от чисел.

В основу работы компьютеров положен программный принцип управления, состоящий в том, что компьютер выполняет

действия по заранее заданной программе. Этот принцип обеспечивает универсальность использования компьютера: в

определенный момент времени решается задача соответственно выбранной программе. После ее завершения в память

загружается другая программа и т.д.

Программа - это запись алгоритма решения задачи в виде последовательности команд или операторов языком, который

понимает компьютер. Конечной целью любой компьютерной программы является управление аппаратными средствами.

Для нормального решения задач на компьютере нужно, чтобы программа была отлажена, не требовала доработок и имела

соответствующую документацию. Поэтому, относительно работы на компьютере часто используют термин программное

обеспечение (software), под которым понимают совокупность программ, процедур и правил, а также документации, касающихся

функционирования системы обработки данных.

Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной связи и взаимодействии. Состав программного

обеспечения вычислительной системы называется программной конфигурацией.

Самостоятельная работа №11

Изучение структурной схемы процессора

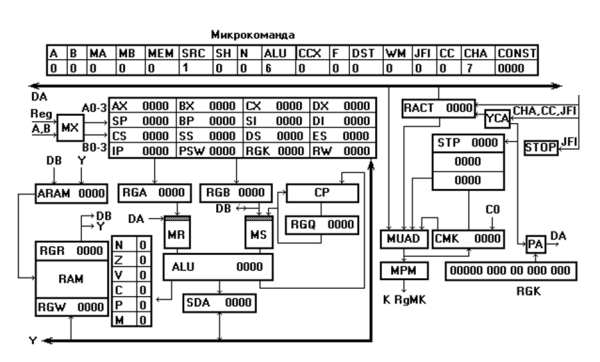

В состав микропрограммируемого процессора входят операционный блок, блок микропрограммного управления (БМУ), оперативная память (RAM) и микропрограммная память (MPM). Он может использоваться для выполнения алгоритмов в форме микропрограмм, а также для эмуляции операций в заданной системе команд. В последнем случае для выполнения каждой команды вызывается соответствующая микропрограмма.

Оперативная память содержит 512 16-разрядных слов (1024 байта) с 16-ричными адресами 0-3FF. Микропрограммная память содержит 64 микрокоманды по 64 бит с адресами 0-3F. Оперативная память связана с операционным блоком через регистр чтения RGR, регистр записи RGW и адресный регистр ARAM. С выхода RGR возможны передачи в регистр команд RGK, на мультиплексор MS, как код одного из операндов, и на шину Y для записи в регистровое запоминающее устройство (РЗУ). Возможно чтение в RGR как слова, так и отдельно старшего или младшего байта. Структурная схема микропрограммируемого процессора приведена на рисунке.

Структура

микропрограммируемого процессора

Структура

микропрограммируемого процессора

Операционный блок

В операционный блок входят блок внутренней памяти, арифметико-логический блок, блок рабочего регистра.

Блок внутренней памяти включает в себя регистровое запоминающее устройство (РЗУ), состоящее из шестнадцати 16-разрядных регистров, предназначенных для хранения операндов и результатов (названия регистров приведены в табл. 2), мультиплексор адреса MX, регистры RGA и RGB.

Чтение РЗУ происходит одновременно по адресам А и В в регистры RGA и RGB соответственно. Запись происходит по адресу В. Адреса А и В поступают на РЗУ из одноименных полей микрокоманды или из полей reg1, reg2, r/m регистра команд RGK. Выбор источника адреса осуществляется схемой мультиплексора адреса MX под управлением полей МА и МВ микрокоманды.

Арифметико-логический блок включает в себя мультиплексоры операндов MR и MS, управляемые полем микрокоманды SRC, арифметико-логическое устройство ALU, сдвигатель SDA и регистры флажков RFI и RFD. ALU и сдвигатель управляются соответственно полями микрокоманды ALU и SH.

Флажки формируются и хранятся только на время исполнения текущей микрокоманды. При необходимости они переписываются в регистр длительного хранения RFD. Обозначение флажков: N — знак минус (старший бит результата), Z — признак нуля, V — признак переполнения, C — перенос из старшего бита, M — признак переноса при выполнении операции умножения на два разряда, Р – признак паритета (нечетное число единиц в результате).

Блок рабочего регистра состоит, собственно, из рабочего регистра RGQ и сдвигателя CP. RGQ используется при умножении, делении, двойном сдвиге, а также как аккумулятор и один из источников операнда S. Запись в него производится с выхода ALU со сдвигом вправо, влево или без сдвига.

Самостоятельная работа № 12

Изучение структурной схемы процессора

Главным устройством любой ЭВМ является центральный процессор. Он выбирает из памяти команды программы и выполняет их. Обычный цикл работы центрального процессора выглядит так: он читает первую команду из памяти, декодирует ее для определения ее типа и операндов, выполняет команду, затем считывает, декодирует и выполняет последующие команды. Таким образом, осуществляется выполнение программ. Пример выполнения команд процессором можно посмотреть здесь.

Ранее было отмечено, что каждый процессор характеризуется набор команд, который он в состоянии выполнить. Например, процессор Pentium фирмы не может обработать программы, написанные для процессора SPARC фирмы Sun, а SPARC не может выполнить программы, написанные для Pentium.

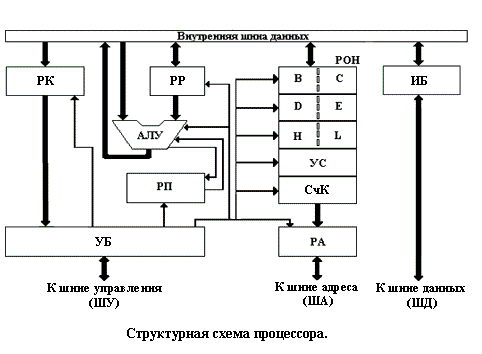

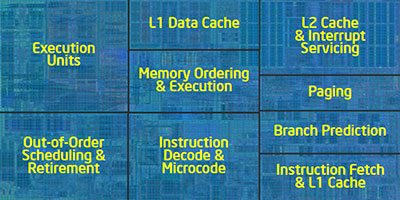

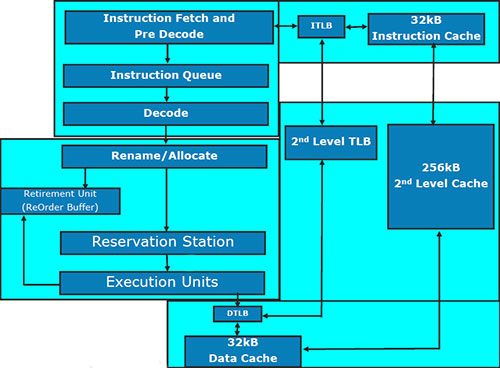

Укрупненную структурную схему типичного процессора можно представить в виде трех основных блоков: управляющего блока УБ, операционного блока ОБ и интерфейсного блока ИБ. Управляющий блок выполняет функции выборки, декодирования и вычисления адресов операндов, а так же генерирует последовательности микрокоманд, реализующих команды процессора. Он содержит устройство управления, прерывания, синхронизации. Операционный блок служит для обработки данных. Он объединяет арифметико-логическое устройство АЛУ, регистры общего назначения РОН и специальные регистры. АЛУ выполняет арифметические (сложение, вычитание и т.п.) и логические (логическое И, ИЛИ и т.п.) операции. Регистры являются своего рода памятью ОБ, предназначенной для хранения промежуточных результатов и некоторых команд управления, информацию о состоянии процессора. Информация из них считываются и записываются очень быстро, поскольку они находятся внутри процессора. Регистров может быть от несколько десятков до нескольких сотен штук в зависимости от типа процессора. Большим количеством регистров характеризуются RISC - процессоры, а небольшим - CISC - процессоры

Интерфейсный блок ИБ позволяет подключить память и периферийные устройства к процессору. ИБ выполняет также функции канала прямого доступа к памяти. Интерфейс процессора содержит информационные шины данных ШД, адресов ША и управления ШУ. Надо заметить, что такое распределение аппаратных блоков процессора между функциональными частями весьма условно и приводится для примера.

Процессор выполняет каждую команду за несколько шагов: 1. вызывает следующую команду из памяти и переносит ее в регистр команд; 2. меняет положение счетчика команд, который теперь должен указывать на следующую команду; 3. определяет тип вызванной команды; 4. если команда использует данные из памяти, определяет место нахождение данных; 5. переносит данные в регистр процессора; 6. выполняет команду; 7. переходит к 1 шагу, что бы начать выполнение следующей команды.

Эта последовательность шагов (выборка – декодирование – исполнение) является основой работы для всех процессоров.

Упрощенная

структурная схема типичного процессора

изображена на следующем рисунке.

Кроме регистров общего назначения РОН, используемых для хранения переменных и временных результатов, большинство процессоров имеют несколько специальных регистров, также доступных для программиста. Один из них называется счетчиком команд СчК, в котором содержится адрес следующей, стоящей в очереди на выполнение команды. После того как команда выбрана из памяти, регистр команд корректируется и указатель переходит к следующей команде. Регистр процессора, служащий для организации стековой памяти, называется указателем стека УС. Он содержит адрес вершины стека в памяти. Стек содержит по одному фрейму (области данных) для каждой процедуры, которая уже начала выполняться, но еще не закончена. В стековом фрейме процедуры хранятся ее входные параметры, а также локальные и временные переменные, не хранящиеся в регистрах.

Первый байт любой команды поступает из ОЗУ по шине данных на регистр команд РК. Этот первый байт подается в управляющий блок УБ, который определяет вид операции. В частности, он определяет, является ли команда однобайтовой, или она состоит из большего числа байтов. В последнем случае дополнительные байты передаются по шинам данных из ОЗУ и принимаются или в регистр адреса РА данных, или в один из регистров РОН

Регистр адреса данных РА содержит адрес операнда для команд, обращающихся к памяти, адрес порта для команд ввода/вывода или адрес следующей команды для команд перехода. Регистры РОН могут содержать операнды для всех команд, работающих с данными. Среди РОН есть специальный регистр результата РР или аккумулятор, участвующий во всех арифметических и логических операциях. В частности, он содержит один из операндов перед выполнением операции и получает результат после ее завершения. Все арифметические и логические операции выполняются в арифметико – логическом устройстве АЛУ. Результаты из АЛУ передаются либо в РР, либо в какой-то из регистров РОН.

Процессор имеет регистр признаков РП, содержащий в своих разрядах значения, которые отражают результаты выполнения некоторых команд процессора, приоритет текущей программы, режим работы процессора (пользовательский или режим ядра). Также РП содержит другую служебную информацию. Обычно пользовательские программы могут читать весь регистр РП целиком, но изменять могут только некоторые из его полей. Регистр РП играет важную роль в системных вызовах и операциях ввода-вывода.

В управляющем блоке УБ дешифрируется и анализируется код команды, поступающий из РК. В УБ из АЛУ и от триггера переноса поступают сигналы, по которым определяются условия для передачи управления. Все остальные компоненты процессора получают от УБ управляющие и синхронизирующие сигналы, необходимые для выполнения команды.

Операционная система должна знать все обо всех регистрах. При временном мультиплексировании центрального процессора операционная система часто останавливает работающую программу для запуска (или перезапуска) другой программы, например, обслуживающей периферийное устройство. Каждый раз при таком процессе, называемом прерыванием, операционная система должна сохранять значения тех регистров процессора, которые будут востановленны позже, для того чтобы прерванная программа продолжила свою работу без потери данных, с того места, где она была прервана.

В целях улучшения характеристик центральных процессоров их разработчики давно отказались от простой модели, в которой за один такт может быть считана, декодирована и выполнена только одна команда. Многие современные процессоры обладают возможностями выполнения нескольких команд одновременно. Например, у процессора могут быть раздельные модули, занимающиеся выборкой, декодированием и выполнением команд, и во время выполнения команды с номером n он может декодировать команду с номером n + 1 и считывать команду с номером n + 2. Подобная организация процесса называется конвейером. Более передовым по сравнению с конвейерной конструкцией является суперскалярный процессор. В этой структуре присутствует множество выполняющих узлов: один для целочисленных арифметических операций, второй - для операций с плавающей точкой и еще один - для логических операций. За один такт считывается две или более команды, которые декодируются и сбрасываются в буфер хранения, где они ждут своей очереди на выполнение. Когда выполняющее устройство освобождается, оно заглядывает в буфер хранения, интересуясь, есть ли там команда, которую оно может обработать, и если да, то забирает ее и выполняет. В результате команды часто исполняются не в порядке их следования. В большинстве случаев аппаратура должна гарантировать, что результат совпадет с тем, который выдала бы последовательная конструкция

Большинство процессоров, используемых в современных ЭВМ, имеют два режима работы: режим ядра и пользовательский режим. Обычно режим задается битом РП или слова состояния процессора. Если процессор запущен в режиме ядра, он может выполнять все команды из набора инструкций и использовать все возможности аппаратуры. Операционная система работает в режиме ядра, предоставляя доступ ко всему оборудованию.

В противоположность этому программы пользователей работают в пользовательском режиме, разрешающем выполнение подмножества команд и делающем доступным лишь часть аппаратных средств. Как правило, все команды, включая ввод-вывод данных и защиту памяти, запрещены в пользовательском режиме. Установка бита режима ядра в регистре признаков РП пользовательском режиме естественно, недоступна.

Для связи с операционной системой пользовательская программа должна сформировать системный вызов, который обеспечивает переход в режим ядра и активизирует функции операционной системы. После завершения работы управление возвращается к пользовательской программе, к команде, следующей за системным вызовом.

Стоит отметить, что в компьютерах, помимо инструкций для выполнения системных вызовов, есть и другие прерывания. Большинство этих прерываний вызываются аппаратно для предупреждения об исключительных ситуациях, таких как попытка деления на ноль или переполнение при операциях с плавающей точкой. Во всех подобных случаях управление переходит к операционной системе, которая должна решать, что делать дальше. Иногда нужно завершить программу с сообщением об ошибке. В других случаях ошибку можно проигнорировать (например, при потере значимости числа его можно принять равным нулю). Наконец, если программа объявила заранее, что требуется обработать некоторые виды условий, управление может вернуться назад к программе, позволяя ей самой разрешить появившуюся проблему.

Блок микропрограммного управления

В состав данного блока входят:

- схема управления последовательностью микрокоманд (УПМ);

- микропрограммная память (МРМ) емкостью 64 64-битных микрокоманд;

- регистр микрокоманд RgMK;

- схема формирования признака STOP.

Основная функция УПМ — формирование последовательности адресов микрокоманд и организация циклических вычислительных процессов. В схеме управления последовательностью микрокоманд можно выделить шесть основных блоков: мультиплексор адреса MUAD, счетчик микрокоманд СМК, счетчик циклов RAСТ, аппаратный стек, схему управления следующим адресом УСА. Все элементы схемы имеют разрядность 16.

Мультиплексор адреса MUAD выбирает в качестве адреса содержимое СМК, стека или прямой выход с шины DA. Адрес на эту шину может поступить из поля константы микрокоманды или с преобразователя начального адреса РА. Выход MUAD соединен с адресным входом микропрограммной памяти МРМ и входом СМК.

Регистр счетчика циклов RACТ используется для записи и хранения числа циклов, поступающего с шины DA.

В аппаратном стеке емкостью 2 слова с указателем стека STP хранятся адреса возврата из подпрограмм.

Схема управления следующим адресом формирует этот адрес под управлением поля СНА. В состав УСА входят мультиплексор кода условия (МКУ) и инвертор кода условия (ИКУ). Мультиплексор кода условия связан по входу с регистрами флажков RFl и RFD. Выбор анализируемых флажков при формировании кода условия Х, а также признака безусловного перехода выполняется полем СС и битами J и F поля JFI. ИКУ инвертирует сигнал Х, если бит I поля JFI равен 1.

Самостоятельная работа № 14

Изучение структурной схемы процессора (функциональная)

Рисунок

1.4. Функциональная схема процессора

ARM7TDMI

Рисунок

1.4. Функциональная схема процессора

ARM7TDMI

Несмотря на огромное разнообразие вычислительной техники и ее необычайно быстрое совершенствование, фундаментальные принципы устройства машин во многом остаются неизменными. В частности, начиная с самых первых поколений, любая ЭВМ состоит из следующих основных устройств: процессор, память (внутренняя и внешняя) и устройства ввода и вывода информации. Рассмотрим более подробно назначение каждого из них.

Процессор является главным устройством компьютера, в котором собственно и происходит обработка всех видов информации. Другой важной функцией процессора является обеспечение согласованного действия всех узлов, входящих в состав компьютера. Соответственно наиболее важными частями процессора являются арифметико-логическое устройство АЛУ и устройство управления УУ.

Каждый процессор способен выполнять вполне определенный набор универсальных инструкций, называемых чаще всего машинными командами. Каков именно этот набор, определяется устройством конкретного процессора, но он не очень велик и в основном аналогичен для различных процессоров. Работа ЭВМ состоит в выполнении последовательности таких команд, подготовленных в виде программы. Процессор способен организовать считывание очередной команды, ее анализ и выполнение, а также при необходимости принять данные или отправить результаты их обработки на требуемое устройство. Выбрать, какую инструкцию программы исполнять следующей, также должен сам процессор, причем результат этого выбора часто может зависеть от обрабатываемой в данный момент информации.

Хотя внутри процессора всегда имеются специальные ячейки (регистры) для оперативного хранения обрабатываемых данных и некоторой служебной информации, в нем сознательно не предусмотрено место для хранения программы. Для этой важной цели в компьютере служит другое устройство - память. Мы рассмотрим лишь наиболее важные виды компьютерной памяти, поскольку ее ассортимент непрерывно расширяется и пополняется все новыми и новыми типами.

Память в целом предназначена для хранения как данных, так и программ их обработки: согласно фундаментальному принципу фон Неймана, для обоих типов информации используется единое устройство.

Начиная с самых первых ЭВМ, память сразу стали делить на внутреннюю и внешнюю. Исторически это действительно было связано с размещением внутри или вне процессорного шкафа. Однако с уменьшением размеров машин внутрь основного процессорного корпуса удавалось поместить все большее количество устройств, и первоначальный непосредственный смысл данного деления постепенно утратился. Тем не менее, терминология сохранилась.

Под внутренней памятью современного компьютера принято понимать быстродействующую электронную память, расположенную на его системной плате. Сейчас такая память изготавливается на базе самых современных полупроводниковых технологий (раньше использовались магнитные устройства на основе ферритовых сердечников - лишнее свидетельство тому, что конкретная физические принципы значения не имеют). Наиболее существенная часть внутренней памяти называется ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Его главное назначение состоит в том, чтобы хранить данные и программы для решаемых в текущий момент задач. Наверное, каждому пользователю известно, что при выключении питания содержимое ОЗУ полностью теряется. В состав внутренней памяти современного компьютера помимо ОЗУ также входят и некоторые другие разновидности памяти, которые при первом знакомстве можно пропустить. Здесь упомянем только о постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), в котором в частности хранится информация, необходимая для первоначальной загрузки компьютера в момент включения питания. Как очевидно из названия, информация в ПЗУ не зависит от состояния компьютера (для лучшего понимания можно указать на некоторую аналогию между информацией в ПЗУ и “врожденными” безусловными рефлексами у живых существ). Раньше содержимое ПЗУ раз и навсегда формировалось на заводе, теперь же современные технологии позволяют в случае необходимости обновлять его даже не извлекая из компьютерной платы.

Внешняя память реализуется в виде довольно разнообразных устройств хранения информации и обычно конструктивно оформляется в виде самостоятельных блоков. Сюда, прежде всего, следует отнести накопители на гибких и жестких магнитных дисках (последние несколько жаргонно пользователи часто именуют винчестерами), а также оптические дисководы (устройства для работы с CD ROM). В конструкции устройств внешней памяти имеются механически движущиеся части, поэтому скорость их работы существенно ниже, чем у полностью электронной внутренней памяти. Тем не менее, внешняя память позволяет сохранить огромные объемы информации с целью последующего использования. Подчеркнем, что информация во внешней памяти прежде всего предназначена для самого компьютера и поэтому хранится в удобной ему форме; человек без использования машины не в состоянии, например, даже отдаленно представить содержимое немаркированной дискеты или диска CD ROM.

Самостоятельная работа № 15

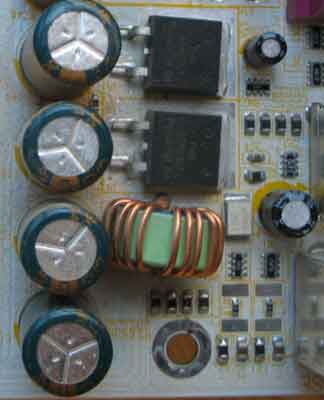

Изучение структурной схемы процессора (схема питания процессора)

Задача питания современных процессоров сложна уже потому, что им требуется до 130 Вт, при токах нагрузки до 80 ампер. Это не простая задача не только для источника питания, но для линий подачи питания. Поскольку при напряжении питания 1,65 - 1,5 В, потеря на проводах, разъемах, пайках хотя бы 0,3 В приводит не только к их разогреву, но и нестабильности напряжения, поскольку потребляемый процессором ток меняется в зависимости от его загрузки.

Для решения этой проблемы существовало простое и оригинальное решение - это получение нужного напряжения в непосредственной на системной плате от преобразователя напряжения с индуктивным накопительным элементом (инвертора). Кроме способности формировать необходимые напряжения, простого его регулирования данное устройство имеет высокий КПД. Из последнего вытекает способность потреблять от блока питания компьютера меньший ток чем отдается в нагрузку.

Из соотношения

Pбп = Pпроц/КПД

следует

Iбп = 1/КПД х А х Iпроц

Здесь А = Uпроц /U бп для Uпроц = 1,65 В и Uбп = 5 В имеем А =0,33.

При КПД равном 85% (минимальный 75%) ток потребляемый от БП (блока питания) компьютера составляет Iпроц = 50 А. Этот ток меньше потребляемого процессором почти в 2 раза.

У такой схемы был один недостаток мощность такого инвертора при малых габаритах не превышает 30 Вт. Но был найден выход, он заключался в параллельном включении нескольких синхронно работающих инверторов, они работают со сдвигом по времени равным T*N=1/F. T - период следования одного инвертора, а N - число инверторов, F-частота коммутации.

Такая схема названа многофазной.

Количество фаз определяется количеством параллельно включенных на одну нагрузку (процессор, память, северный мост) инверторов. Это в свою очередь позволяет увеличить ток в нагрузке при сохранении номинального тока каждого инвертора или уменьшить ток каждого инвертора. В разные времена применялись инверторы имеющие от трех фаз до (теперь) 8-12 фаз. Причем на системной плате ASUS Maximus Formula при снижении потребляемого тока инвертор переходит из 8 фазного в 4 фазный режим. Применение многофазных инверторов вызвано токами в цепи питания некоторых процессоров, достигшими 100А.

8-12 фазные инверторы позволяют при меньшем рабочем токе каждого инвертора (и соответственно облегченном тепловом режиме силовых ключей) получить больший суммарный выходной ток, снизить пульсации выходного напряжения при той же емкости фильтрующих конденсаторов фильтра. Облегчение теплового режима позволяет выполнить инвертор в интегральном исполнении. Кроме того меньшая мощность, приходящаяся на каждую фазу инвертора, позволяет разгрузить накопительную индуктивность L1. Это уменьшение ее нагрева.

Схема инвертора.

С ростом числа фаз наблюдается и рост времени ожидания каждого инвертора. Это как уже говорилось выше благотворно сказывается на стабильности питающего напряжения процессора. Если не вдаваться в формулы и графики, это можно объяснить так: - спад тока на вершине импульса тока инвертора (а значит и его стабильность) определяется обычно техническими условиями на него от 0,1 до 0,01 от номинала. Причем чем меньше спад тока, тем больше необходима индуктивность накопительного дросселя L1. Но эту индуктивность нельзя делать очень большой. Первая причина в том, что за время равное (T*N= 1/F, где N - число фаз, F - частота коммутации) эта индуктивность должна успеть накопить необходимую энергию. Вторая причина в том, что чем больше величина накопительной индуктивности (НИ) инвертора - L1 тем больше сопутствующая ей индуктивность рассеяния этой НИ. А индуктивность рассеяния определяет величину выброса на фронте импульса. Чем она больше тем больше и амплитуда выброса. Индуктивность рассеяния минимизируется, но она есть, как есть и выбросы. При увеличении N, за отведенное время (T*N), большая накопительная индуктивность L1 успеет запасти необходимую энергию. Это значит спад тока нагрузки на вершине будет меньше чем в 1-4 фазном инверторе . В этом преимущество больших N.

Внешний вид инвертора.

Нижний график - осциллограммы 3х фаз инверторов (каждая своим цветом), верхний- результирующая осциллограмма с утроенной частотой.

Самостоятельная работа № 16

Изучение структурной схемы процессора

На рисунке показана структурная схема МП Intel 8080. В правой части рисунка расположен блок регистров и буферный регистр адреса. В центре рисунка расположен буфер шины данных, под ним регистр команд и дешифратор команд. В левой части рисунка показано арифметическо-логическое устройство» в состав которого входит комбинационная схема АЛУ, регистр признаков, схема десятичной коррекции, аккумулятор и регистр временного хранения. Устройство синхронизации и управления, а также работа шин ввода/вывода будут рассмотрены в гл. 7 и 8. Регистры МП Intel 818Э. Микропроцессор Intel 8080 содержит следующие регистры: шесть 8-битных регистров общего назначения с именами В, С, D, Е, Н, L, один 16-битнын указатель стека, один 16-битный счетчик команд, два 8 битных регистра временного хранения (W и Z). Шесть 8-битных регистров могут быть сгруппированы в три 16-битных регистровых пары (В и С, D и Е, Н и L), первый из названных в паре регистров содержит восемь старших значащих бит, и вся пара может носить его имя (В, D и Н). Регистровая пара Н (регистры Н и L) используется в качестве регистра начального адреса Ячейка памяти, адресуемая содержимым Н и L, может быть использована в качестве регистра общего назначения, кроме тех случаев, когда центральному процессору необходим оосуществить передачу данных в схему ИЛИ из этой регистровой пары. Другие пары регистров также могут использоваться в качестве регистра адреса, но только с целью загрузки или запоминания содержимого аккумулятора В блоке регистров имеется возможность выполнять простые арифметические операции. Специальными командами можно увеличивать или уменьшать на 1 содержимое 16-битного указателя стека и любой 16-разрядной регистровой пары. Лва 8-битных регистра временного хранения и схема инкрементора/ декрементора позволяют маннпулнроьать с I"-битными адресами без участия аккумулятора и АЛУ. Счетчик команд также без участия АЛУ автоматически иякрементируется после каждого цикла выборки. Указатель стека автоматически инкрементируется после того, как байт данных выдается из стека в шину, и де-кременгируется перед тем, как байт данных будет передан из шины в стек. Стех загружается данными по содержимому регистра—указателя стека в порядке убывания адресов (от старшего к младшему).

Устройство управления МП Intel 8Э83 состоит из 8-битного регистра команд и дешифратора команд. Команда загружается из шины данных в регистр команд через буферную схему шины данных. Арифметическое устройство МП Intel 8080 состоит из 8-битного АЛУ, схемы десятичного корректора, пяти триггеров признаков, аккумулятора (или регистра А) и регистра временного хранения данных.

Арифметическо-логическое устройство содержит схемы для выполнения операций сложения, вычитания, реализации четырех основных логических функций (И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и НЕ) и операций сдвига. При выполнении арифметических я логических операций один операнд всегда извлекается из аккмулятора, а другой — из регистра временного хранения. Последний может загружаться содержимым любого из регистров общего назначения либо из ячейки памяти, адресуемой регистровой парой Н и L. Он загружается через 8-битную внутреннюю шину, что является частью цикла выполнения команды. Схема десятичной коррекции включается специальной командой и позволяет АЛУ, использующему двоичную арифметику, выполнять сложение по правилам десятичной двоично-кодированной арифметики. В МП Intel 8080 имеются пять признаков: ПЕРЕНОС, НУЛЬ, ЗНАК (самый старший разряд) ЧЕТНОСТЬ (НЕЧЕТНОСТЬ), ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС (или Г10Л У ПЕРЕ НОС). Микропроцессор не имеет признака переполнения, при получении дополнительного кода числа.

Самостоятельная работа № 17

Изучение структурной схемы процессора (внутренняя структура 8086)

Intel 8086 (также известный как iAPX86) — первый 16-битный микропроцессор компании Intel, разрабатывавшийся с весны 1976 года и выпущенный 8 июня 1978 года. Процессор имел набор команд, который применяется и в современных процессорах, именно от этого процессора берёт своё начало известная на сегодня архитектура x86. Основными конкурентами микропроцессора i8086 были Motorola 68000, Zilog Z8000, чипсеты F-11 и J-11 семейства PDP-11, MOS Technology 65C816. В некоторой степени, в области военных разработок, конкурентами являлись процессоры-реализации MIL-STD-1750A. Аналогами микропроцессора i8086 являлись такие разработки, как NEC V30, который был на 5 % производительнее i8086, но при этом был полностью с ним совместим. Советским аналогом являлся микропроцессор К1810ВМ86, входивший в серию микросхем К1810.

<< Intel 8086 >> Центральный процессор |

|

|

|

Производство: |

8 июня 1978 |

Производители:

|

|

Частота ЦП: |

4—10 МГц |

Технология производства: |

HMOS, CHMOS, 3 мкм |

Наборы инструкций: |

x86 |

Разъём: |

DIP40, QFP56, PLCC44 |

Микропроцессор KP1810BM86, советский клон Intel 8086

Система команд процессора i8086 состоит из 98 команд (и более 3800 их вариаций): 19 команд передачи данных, 38 команд их обработки, 24 команды перехода и 17 команд управления процессором. Возможно 7 режимов адресации. Микропроцессор не содержал команды для работы с числами с плавающей запятой. Данная возможность реализовывалась отдельной микросхемой, называемой математический сопроцессор, который устанавливался на материнской плате. Сопроцессор, вовсе не обязательно должен был быть произвёден Intel (модель i8087), к примеру, некоторые производители микросхем, такие, как Weitek, выпускали более производительные сопроцессоры, чем Intel. Система команд процессора i8086 включает в себя несколько очень мощных строчных инструкций. Если инструкция имеет префикс REP (повтор), то процессор будет выполнять операции с блоками – перемещение блока данных, сравнение блоков данных, присвоение определённого значения блоку данных определенной величины, и т.д., то есть одна инструкция 8086 с префиксом REP может выполнять 4-5 инструкций выполняемых на некоторых других процессорах. Но следует упомянуть, что подобные приёмы были реализованы и в других процессорах, Zilog Z80 имел инструкции перемещения и поиска блоков, а Motorola 68000 может выполнять операции с блоками, используя всего две команды. В микропроцессоре i8086 была использована примитивная форма конвейерной обработки. Блок интерфейса с шиной подавал поток команд к исполнительному устройству через 6-байтовую очередь команд. Таким образом, выборка и выполнение новых команд могли происходить одновременно. Это значительно увеличивало пропускную способность процессора и лишало необходимости считывать команды из медленной памяти.

Самостоятельная работа № 18

Изучение структурной схемы процессора(AMD)

Перейдем к рассмотрению микроархитектуры процессора AMD Athlon 64, который лежит в основе процессоров 10 поколения (Phenom II). Как ожидается, в середине 2010 года на смену этой отлично обкатанной, но устаревшей архитектуре придет новая, известная в данный момент под кодовым именем Bulldozer.

AMD Athlon 64

Существует достаточно много версий ядра процессоров AMD Athlon 64, которые различаются технологией производства, размером кэш-памяти и другими незначительными изменениями архитектуры.

Однако в основе всех этих ядер лежит одна и та же микроархитектура. Микроархитектура AMD существенно отличается от рассмотренной микроархитектуры процессоров Intel. Сравнивая конструктивную схему ядра процессора на основе микроархитектуры AMD 64 со схемой легендарного К7 (ядра, ставшего основой процессоров AMD Athlon), можно заметить, что общих черт у них больше, чем различий. Однако, несмотря на внешнее сходство, новое ядро процессора все же претерпело существенные изменения. Итак, обо всем по порядку.

Ядро процессора

Схема работы ядра нового процессора в полной мере соответствует рассмотренной схеме «классического» процессора. Поток инструкций в формате х86-64 ISA (о том, что это такое, мы расскажем чуть позже) поступает в схему предпроцессора (Front End) из кэша L1. Кэш первого уровня (L1) остался точно таким же, как и в процессорах семейства Athlon ХР, то есть имеет общий размер 128 Кбайт и разделен на кэш данных (D-cache) и кэш инструкций (I-cache), каждый размером по 64 Кбайт. Кэш L1 остался ассоциативным двухканальным с размером кэш-блока 64 байт. Кэш инструкций поддерживает два набора дескрипторов (тегов): fetch port (порт выборки) и snoop (слежение).

Архитектура процессора AMD Athlon 64

Кэш данных поддерживает 40-битный физический и 48-битный линейный адреса и уже три типа тегов: port A, port В и snoop. Кроме того, кэш данных поддерживает две 64-битные операции записи/чтения за один такт в различные банки кэша. Кэш второго уровня (L2) может иметь максимальный размер до 1 Мбайт. Сам кэш является эксклюзивным по отношению к кэшу L1,16-канальным, ассоциативным. Как и в большинстве современных х86-совместимых процессоров, имеющих внутреннюю RISC-архитектуру, в процессоре с архитектурой AMD 64 внешние CISC- команды декодируются во внутренние RISC-инструкции, для чего используется декодер команд.

Сначала инструкции х86 разделяются на большие (Large х86 Instruction) и маленькие (Small х86 Instruction). Большие, или сложные, инструкции поступают в программный (Microcode Engine) декодер, а маленькие, или простые, — в аппаратный (Fastpath) декодер. Оба декодера выполняют одну и ту же задачу — транслируют х86-инструкции в простейшие машинные команды (микрооперации), называемые Ops. Сами х86-команды могут быть переменной длины, а вот длина микроопераций уже фиксированная.