- •Елена Александровна Прокопенко Александр Иванович Долгов Стратегический менеджмент

- •Аннотация

- •Александр Иванович Долгов, Елена Александровна Прокопенко Стратегический менеджмент

- •1.2. Краткие сведения о менеджмент‑обучении

- •1.2.1. Игровые методики обучения

- •1.2.2. Деловая игра по стратегическому менеджменту

- •1.3. Стратегический аспект в управлении организацией

- •2. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент

- •2.1. Первичная концепция стратегического менеджмента

- •2.2. От стратегического планирования к стратегическому менеджменту

- •2.3. Вместо политики «от прошлого к будущему» политика «от будущего к настоящему»

- •2.4. Какой должна быть стратегия организации

- •3. Стратегический менеджмент и конкурентоспособность организации

- •3.1. Конкуренция в бизнесе

- •3.2. Конкурентные преимущества

- •3.3. Базовые конкурентные стратегии

- •3.4. Стратегический менеджмент как наука

- •Часть II. Стратегический анализ

- •4. Содержание стратегического анализа

- •4.1. Анализ внешней среды

- •4.1.1. Анализ макроокружения

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Елена Александровна Прокопенко Александр Иванович Долгов Стратегический менеджмент

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=658265

«Стратегический менеджмент : [электронный ресурс] учеб. пособие / А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. – 3‑е изд., стереотип.»: Флинта; Москва; 2011

ISBN 978‑5‑9765‑0146‑1, 978‑5‑9770‑0260‑8

Аннотация

В пособии изложены основные понятия, используемые в теории и практике стратегического менеджмента, рассмотрены содержание и методические основы управленческих процессов стратегического менеджмента – стратегического анализа, разработки, реализации стратегии коммерческой организации и осуществления стратегического контроля.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и менеджеров в целях дополнительного самообразования.

Александр Иванович Долгов, Елена Александровна Прокопенко Стратегический менеджмент

Уже немало лет прошло с начала рыночных преобразований в России. На рубеже XX –XXI вв. утверждалось [1]: «Сквозь дым финансовых скандалов начинают проступать контуры будущей экономики России. Формируются новые индустриальные лидеры, старые гиганты постепенно превращаются в современные компании, а те, кто этого сделать не смог, тихо или громко умирают. Экономика России либо должна стать эффективной, повторив послевоенный рывок Японии и Европы, либо она больше не будет экономикой развитой страны.

Эффективная экономика – это прежде всего эффективное управление. Понимание российскими менеджерами современных концепций управления, умение использовать их в реальной практике, выработка общего языка для руководителей – основа формирования управленческой культуры XXI века».

Одной из важнейших дисциплин, без которых невозможно формирование современной управленческой культуры, является дисциплина, получившая в действующем образовательном Госстандарте название СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНДЖЕМЕНТ.

Основные цели изучения данной дисциплины могут быть сформулированы следующим образом:

• во‑первых, усвоить основные понятия стратегического менеджмента, показать его роль и научить отличать его от других видов управления;

• во‑вторых, изучить технику анализа внешней и внутренней среды организации и научиться построению на этой базе стратегии и основам ее реализации;

• в‑третьих, изучить основные модели и инструменты стратегического менеджмента, применимые в различных конкретных условиях деятельности организации.

Стратегический менеджмент – это принципиально новый для России вид профессиональной деятельности и в связи с этим существенно новый (в исторических мерках) для учебных заведений экономического профиля предмет изучения.

Для любой российской организации, функционирующей в настоящее время в рыночных условиях, приемлемого аналога в практике бывшего советского народного хозяйства просто не существовало.

В условиях новых экономических реалий знания о стратегическом менеджменте для специалистов, получающих высшее образование, являются не только полезными, но и крайне необходимыми, определяющими их будущий профессиональный уровень.

При подготовке данной публикации авторы ориентировались на синтез вместе с творческой переработкой материалов следующих апробированных в практике педагогической деятельности высшей школы и получивших заслуженное признание изданий:

• модуль 4 модульной программы для менеджеров «Стратегическое управление» С.А. Попова [1];

• учебник по стратегическому управлению О.А. Виханского [2];

• переводная книга, автором которой является классик теории стратегического менеджмента Игорь Ансофф [3].

В отношении разработки учебников и учебных пособий по дисциплине, располагающей, как в данном случае, множеством разнообразных изданий, авторы руководствовались специфической концепцией.

Сущность концепции может быть сформулирована так: в интересах обучаемых в учебной литературе предпочтительно неограниченное использование на уровне прямого воспроизведения самых лучших, наиболее удачных и поучительных известных (ранее опубликованных) понятий, трактовок, текстовых формулировок, примеров, таблиц и рисунков, если они не могут быть заменены лучшими собственными авторскими.

При тщательном оформлении необходимых ссылок на заимствуемые и используемые материалы это юридически законно. Кроме того, это морально оправдано без каких‑либо сомнений, в отличие от обычно рекомендуемого пересказа используемого своими словами (что фактически подталкивает к скрытой форме плагиата).

Авторы использованных материалов в случае оформления ссылок становятся реальными соавторами новой учебной публикации, не участвуя в ее создании, и хотя такое соавторство не отмечается гонораром, они приобретают ряд преимуществ:

• во‑первых, новая публикация работает на известность имени соавтора, что очень ценно с точки зрения его неформального общественного признания;

• во‑вторых, при существенном многократном цитировании используемая публикация попадает в список основной литературы по изучаемой дисциплине (применяемой при углубленном самостоятельном изучении материала, а также при проведении семинаров и выполнении учебно‑научных работ, в том числе курсовых и выпускных квалификационных) в том учебном заведении, где она преподается. Другими словами, новая публикация оказывается рекламой для используемых в ней публикаций в той степени, в которой осуществляются ссылки, что может обратиться для неофициальных соавторов материальным преимуществом.

В заключение следует особо отметить, что в начальной части изложения (подраздел 1.2) преднамеренно представлен материал по игровым методам обучения, чтобы создать контекст для применения таких методов, в том числе компьютерно‑реализованных, при проведении практических занятий по дисциплине.

Часть I.

Введение в стратегический менеджмент

При разработке этой части учебного пособия особенно широко использована публикация [1], включенная в состав основной литературы для углубленного изучения материалов пособия и практического выполнения учебных и учебно‑научных заданий с их использованием.

1. Общие сведения о стратегическом менеджменте

Поскольку стратегический менеджмент – это один из видов управления организацией, то прежде чем им заняться, необходимо уточнить некоторые исходные понятийные представления об организации, управлении в целом и менеджменте в частности.

1.1. Исходные понятия и определения

Начнем с понятия организация.

Это понятие применительно к управленческой деятельности используется в двух смыслах – процессном и структурном. В каком смысле используется понятие организации, обычно ясно из контекста.

В процессном смысле организация – это процесс распределения функций и задач деятельности подразделений и отдельных должностных лиц. В дальнейшем будет в основном говориться об организации в структурном смысле как совокупности элементов ее организационной структуры.

Отвлекаясь от отдельных частных аспектов, можно (следуя [2]) сказать, что основными структурными составляющими любой организации являются люди, входящие в данную организацию, цели, для достижения которых организация существует, и управление, которое формирует, мобилизует и приводит в движение потенциал организации для решения стоящих перед ней задач. Исходя из такого понимания можно дать следующее определение.

Организация – сознательно координируемое объединение людей для достижения определенных целей.

Иными словами, в структурном смысле речь идет об организации как о социальном институте. В дальнейшем нами будет использоваться слово организация прежде всего в смысле коммерческой организации как юридического лица, и, следовательно, термины «организация» и «коммерческая организация» чаще всего будут выступать как синонимы.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации четко определены понятие «юридического лица» (ст. 48) и понятия «коммерческая организация», «некоммерческая организация» (ст. 50).

В частности, в п. 1 ст. 50 сказано: «Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)».

В качестве еще одного синонима для коммерческой организации часто применяется также слово «фирма», которое будет в дальнейшем часто использоваться.

Теперь рассмотрим понятие «управление» применительно к организации, при этом следует отличать управление в организации от управления организацией. Управление в организации является многоуровневым и на каждом уровне может содержать одну или обе из следующих двух составляющих:

1) управление механизмами, машинами, станками и др. техническими средствами – так называемое технологическое управление;

2) управление организацией как социальным институтом – так называемый менеджмент.

Менеджмент – организационное управление людьми и коллективами.

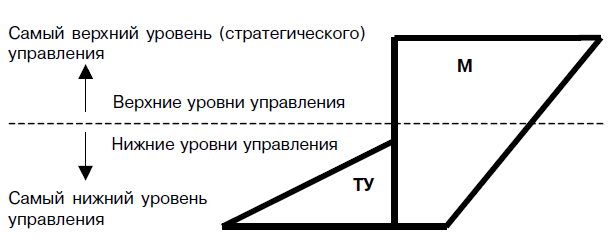

По мере продвижения от нижних уровней системы управления организации к верхним доля функций технологического управления (ТУ) уменьшается, а по мере продвижения к самым нижним уровням – увеличивается. Для функций менеджмента (М) наблюдается обратная картина, что можно условно пояснить рис. 1.1.

Многоуровневая система управления организации

Рис. 1.1. Соотношение менеджмента (М) и технологического управления в системе управления организации

На самых нижних уровнях управление обычно включает технологическое управление и менеджмент, при этом функции технологического управления оказываются доминирующими. По мере продвижения от нижних уровней управления к верхним функции технологического управления довольно быстро вырождаются, а функции менеджмента начинают доминировать.

На самом верхнем уровне (стратегического управления), как и на других верхних уровнях управления, функции технологического управления оказываются вырожденными, вследствие чего понятия стратегическое управление и стратегический менеджмент оказываются синонимами.

В дальнейшем речь пойдет об организационном управлении – менеджменте, для характеристики взаимосвязанных элементов которого используется понятие «система менеджмента».

Система менеджмента – совокупность методов, приемов, способов, средств и реализуемых с их использованием процессов управления организацией.

В системе менеджмента, как и в системе управления, выделяют отдельно рассматриваемые подсистемы – оперативную (иногда также тактическую) и стратегическую.

Тактический менеджмент – управление организацией в реальном масштабе времени.

Оперативный менеджмент – управление организацией с учетом краткосрочной перспективы.

Стратегический менеджмент – управление организацией, ориентированное на достижение бизнес‑успеха с учетом долгосрочной перспективы.

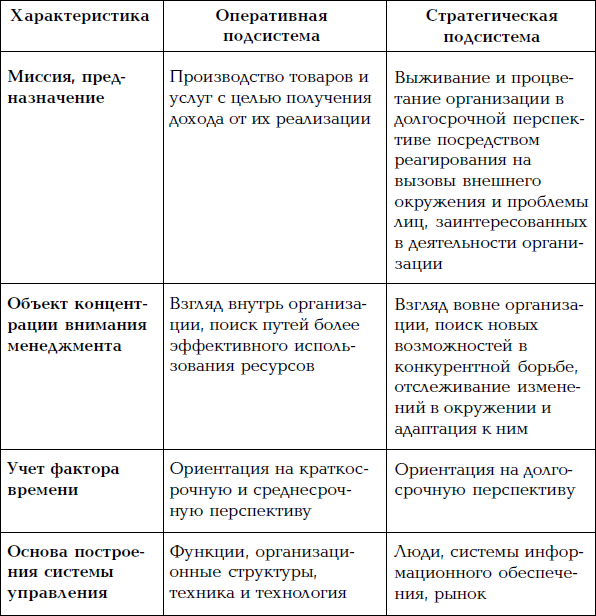

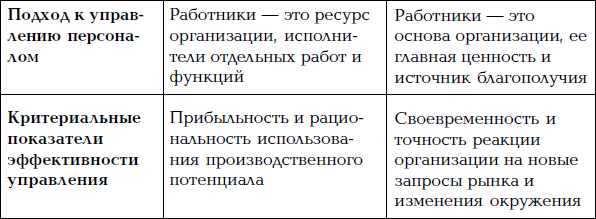

Для сравнения оперативного и стратегического менеджмента приводится табл. 1.1 ([1], с. 15).

Существует выражение: «Делать дело правильно – это оперативный менеджмент. Стратегический менеджмент – это делать правильное дело». Из табл. 1.1 можно сделать вывод, что стратегический менеджмент – это такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации.

Остановимся на понятии «стратегический менеджмент» (синоним – «стратегическое управление») несколько более подробно.

Стратегический менеджмент представляет собой часть менеджмента организации, которая объединяет весь комплекс работ профессиональной деятельности по стратегическому анализу, разработке и реализации стратегии организации.

Таблица 1.1

Сравнение подсистем стратегического и оперативного менеджмента

Стратегия организации – деловая концепция на заданную стратегическую перспективу.

Конечная цель системы стратегического менеджмента – выполнение миссии организации.

Миссия – это наиболее общая цель организации, четко выражающая в наиболее общей форме основную причину существования и предназначение организации (говоря короче – то, ради чего существует организация).

К основным функциональным составляющим стратегического менеджмента можно отнести:

1) анализ внешней среды;

2) анализ внутренней среды (оценка сильных и слабых сторон) организации;

3) определение миссии и целей организации;

4) разработка стратегий по конкретным подсистемам организации, оценка альтернативных и выбор предпочтительных стратегий;

5) разработка, развернутое определение и оформление общей (корпоративной) стратегии организации;

6) реализация стратегии;

7) стратегический контроль выполнения стратегии и необходимости ее пересмотра.

Основными задачами стратегического менеджмента являются ответы на вопросы:

1) Соответствуют ли цели нашей организации перспективам развития?

2) Каков существующий и будущий профиль нашего бизнеса?

3) Что мы должны сделать, чтобы в перспективе обеспечить процветание и безопасность организации?

Эволюция теории и практики менеджмента может быть пояснена рис. 1.2 ([1], с. 5).

Рис. 1.2. Эволюция в теории и практике менеджмента

Здесь условно показаны три уровня эволюции:

1‑й уровень (низший) – управление по инструкциям;

2‑й уровень – управление по целям;

3‑й уровень (высший) – менеджмент‑обучение (управление на основе обучения конкурентоспособности).

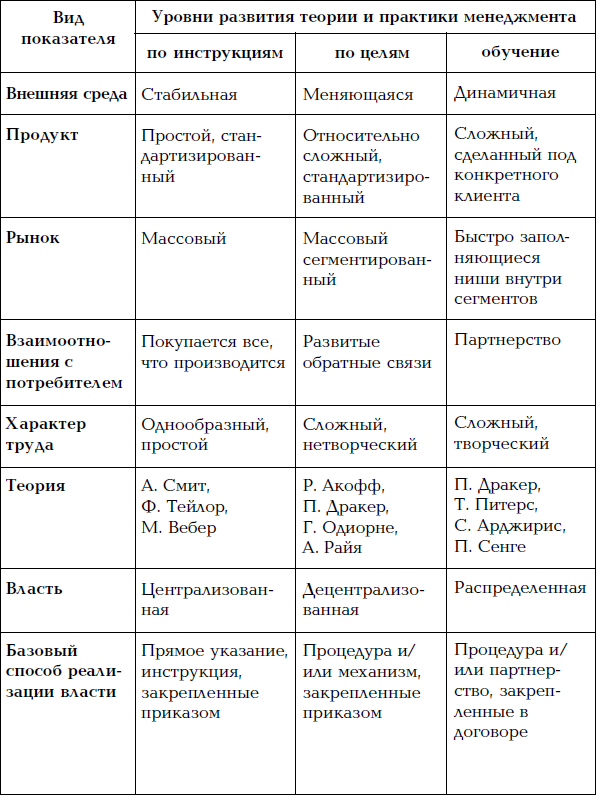

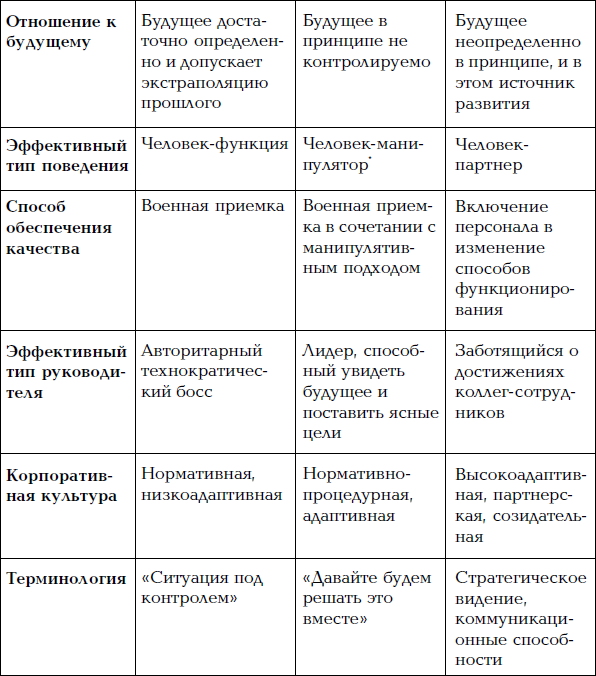

Основные показатели для каждого из названных уровней приведены в табл. 1.2 (следуя [1], с. 6 – 9).

Таблица 1.2

К сравнению уровней развития менеджмента

* Человек‑манипулятор – это человек, функциями которого жестко управляют.

Из сопоставления показателей, представленных в табл. 1.2, можно понять, что:

1) менеджмент как обучение конкурентоспособности является высшим уровнем развития современного менеджмента;

2) стратегический менеджмент может быть управлением по целям (см. также рис 1.2) или менеджмент‑обучени‑ем, но не может быть управлением по инструкциям.