- •Анатолий Алексеевич Горелов Основы социологии и политологии

- •Аннотация

- •Анатолий Алексеевич Горелов Основы социологии и политологии Предисловие

- •Глава 1 Становление социологии и политологии Определение социологии

- •Определение политики и политологии

- •Предмет социологии и политологии

- •Методы социологии и политологии

- •Структура и функции социологии и политологии

- •Основные этапы изучения общества

- •Вопросы для повторения

- •Литература

- •Глава 2 История социально‑политических учений

- •Идеальное государство как семья: Конфуций

- •Идеальное государство как душа: Платон

- •Теократическая концепция: Августин Блаженный

- •Государь: н. Макиавелли

- •Общественный договор и общая воля: ж.Ж. Руссо

- •Географическая школа

- •Биологическая школа

- •Демографическая школа

- •Психологическая школа

- •Экономическая школа

- •Социокультурная школа

- •Вопросы для повторения

- •Литература

- •Глава 3 Теории социологии и политологии Теория индустриального и постиндустриального общества

- •Теория социального действия

- •Теория открытого общества

- •Теория здорового общества

- •Классическая теория демократии

- •Новая теория демократии

- •Плюралистическая теория демократии

- •Партисипаторная теория демократии

- •Теория элит

- •Теория олигархизации

- •Концепция бюрократизации

- •Теория заинтересованных групп

- •Концепция государства всеобщего благосостояния

- •Концепция национального интереса

- •Вопросы для повторения

- •Потребности человека

- •Определение социализации

- •Механизмы социализации

- •Развитие средств социализации

- •Социальный статус и социальные роли

- •Социальные типы

- •Социальный характер

- •Девиантное поведение

- •Вопросы для повторения

- •Классификации социального взаимодействия

- •Ценности и нормы

- •Материальные носители взаимодействия

- •Социальное пространство

- •Социальная структура

- •Типология социальных групп

- •Характеристики общностей

- •Вопросы для повторения

- •Типы общества

- •Национальный характер

- •Восточный тип общества

- •Западный тип общества

- •Ненаправленная динамика

- •Цикличное развитие

- •Общественный прогресс

- •Идеальное общество

- •Вопросы для повторения

- •Определение класса

- •Экономическая стратификация

- •Закономерности экономической стратификации

- •Политическая стратификация

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Анатолий Алексеевич Горелов Основы социологии и политологии

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=633825

«Основы социологии и политологии : учеб. пособие /А.А. Горелов. – 2–е изд.»: Флинта : Московский психолого–социальный институт; Москва; 2008

ISBN 978‑5‑89349‑529‑4, 978‑5‑89502‑529‑1

Аннотация

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и охватывает все необходимые программные темы. Книга направлена на создание у студентов целостного представления о человеческом обществе, основных предпосылках и причинах его развития, его динамике и закономерностях. Для удобства изучения каждая глава сопровождается вопросами для повторения и списком дополнительной литературы. Учебное пособие содержит краткий словарь терминов, список персоналий, вопросов к экзаменам и зачетам, а также краткую хрестоматию.

Для студентов вузов, средних учебных заведений и всех интересующихся проблемами социологии и политологии.

Анатолий Алексеевич Горелов Основы социологии и политологии Предисловие

Как только человек начинает осознавать самого себя, он понимает, что окружен другими людьми – родителями, родственниками, соседями. Постепенно круг его общения расширяется. Сферу социальных связей можно изучать так же, как и природные явления, и занимаются этим такие науки, как социология и политология. Они появились позже, чем математика и естественные науки, но не менее важны. Их достижения также должен знать человек, считающий себя современным и образованным. Знание развития общества способно помочь как в выработке мировоззренческой позиции, так и в решении конкретных жизненных проблем.

Выбор материала для данного учебного пособия обусловливался стремлением, с одной стороны, познакомить студентов с основными социологическими понятиями, представлениями и теориями, а с другой стороны, дать им сведения, которые помогли бы разобраться в современном устройстве общества. Структурно и содержательно книга соответствует Госстандарту для вузов и может служить пособием для самостоятельной работы студентов.

Изучение материала учебного пособия желательно дополнить чтением классических социологических и политологических трудов Платона, Аристотеля, Г. Спенсера, Л.Н. Толстого, Э. Дюркгейма, М. Вебера, П.А. Сорокина, М. Мид, Э. Фромма и др.

Глава 1 Становление социологии и политологии Определение социологии

В 1839 г. французский философ Огюст Конт (1798–1857) предложил создать науку, изучающую общество, и назвать ее социологией. «Социо» в переводе с латинского – общество, «логос» в переводе с греческого – слово, разум. Буквально: наука об обществе. Конт образовал это слово по аналогии с названием науки о живой природе – биологии (это понятие появилось в начале XIX в.).

То, что предложил новую науку именно Конт, не случайно. Он был основателем нового философского направления – позитивизма и считал, что человеческое мышление прошло в своем развитии три этапа. Сначала оно было теологическим (религиозным) и объясняло все происходящее действием богов («Бог дал, Бог взял» и т. п.). Потом оно стало метафизическим («мета» – греческий предлог «за», буквально: за физикой, т. е. природой) и выводило все из понятий и идей. В Новое время, последовавшее за эпохой Возрождения, мышление, по Конту, стало позитивным (научным), и оно основывается на эмпирической (опытной) проверке гипотез и теорий, открывая законы природы.

Научное мышление сначала утверждалось в исследовании природы. Возникли естественные науки – астрономия, физика, химия, биология. Затем научный подход восторжествовал и в изучении общества, и наука о закономерностях общественного развития была названа социологией.

Однако если сейчас определять социологию как науку об обществе, то это не будет точно. Дело в том, что в XIX–XX вв. появились другие науки, изучающие отдельные общественные явления: политология, культурология, антропология, этнография, этнология и т. д. Это закономерный процесс развития науки. Когда‑то физика возникла как наука о природе («фюзис» по‑гречески – природа), но если сейчас назовем ее наукой о природе, то будем не правы. Теперь это одна из наук о природе, поскольку появились другие: астрономия, химия, биология. Чтобы отличить физику от других наук о природе, следует дать более точное определение.

То же с социологией. С появлением других наук об обществе надо дать более строгое ее определение. Это сделал в XX в. выдающийся русский социолог П.А. Сорокин (1889–1968). Он выделил две группы вопросов, составляющих предмет социологии. Во‑первых, наиболее общие проблемы человеческих взаимоотношений (такие, как развитие общества в целом и т. п.), а во‑вторых, проблемы соотношения явлений, которые изучают порознь представители других общественных наук.

Поясним это на схеме, предложенной П.А. Сорокиным. Предположим, что одна из общественных наук, скажем, политология, изучает явления А, Б, В, Г…, другая наука, скажем, культурология, – явления А, Б, Д, Е…, третья наука – А, Б, Ж, 3… Тогда предметом социологии будут общие для всех наук явления, т. е. А и Б, а также взаимоотношения между явлениями В и Д, Г и 3 и т. д.

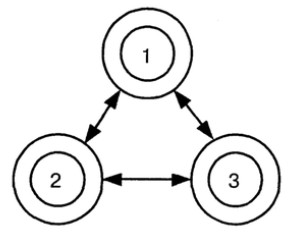

Еще одно необходимое дополнение. Понятие «общество» имеет в русском языке несколько определений. Обществом называют элементы социальной системы, т. е. людей, взаимоотношения между элементами и социальную систему в целом. Социология изучает прежде всего структуру социальных систем, т. е. совокупность взаимоотношений между людьми, оставляя изучение самих людей психологии, а изучение продуктов их деятельности – культурологии. Это можно проиллюстрировать с помощью простой схемы.

Социология изучает не элементы 1, 2, 3, а их взаимоотношения, отмеченные стрелками: 1 <–> 2, 1 <–> 3, 2 <–> 3. Различия между элементами, составляющими структуру, и комплексом элементов, из которых строится система, такие же, как между деревьями и лесом. Лес – не совокупность деревьев, стоящих на таком расстоянии, что они не влияют друг на друга. Итак, социология изучает «лес», а не отдельные «деревья» сами по себе.

Отметим также, что уже после предложения О. Конта о структуре социологии стало выясняться, что животным также присущи порой очень сложные формы социальной жизни. Социология не изучает общественную жизнь животных, а только человеческие взаимоотношения.

После этих необходимых замечаний можно дать четкое определение социологии. Социология – это наука о наиболее общих проблемах специфически человеческих взаимоотношений и взаимосвязи явлений, изучаемых другими общественными науками. Специфически человеческими будем называть такие взаимоотношения, которые свойственны виду Homo sapiens. Их также называют социокультурными.