- •3. Классификация социально-экономических и политических процессов

- •4. Логика и методология научных исследований

- •5. Постановка проблемы и ее решение на основе научных фактов.

- •11. Системный анализ

- •12. Формирование целей системного анализа. «Дерево целей».

- •13 Сравнение как способ познания

- •14. Социометрия: понятие, определение и значение

- •15 «Социальный атом» Морено

- •16. Индивидуальные методы экспертных оценок

- •17 Коллективные методы экспертных оценок

- •19. Технология разработки научно-исследовательских программ

- •20. Фактологическое обеспечение исследования.

- •21 Эмпирические методы исследования.

- •22.23 Контент-анализ, как метод получения фактологического материала, метод имитации

- •24 Программа социологического исследования

- •25. Виды шкал оценки, используемые в социологических исследованиях

- •1. Американская модель

- •2. Германская модель

- •3. Шведская модель

- •4. Французская модель

- •5. Китайская модель

Объект и предмет исследования социально-экономических и политических процессов.

Объектом указанной дисциплины являются происходящие в обществе социально-экономические и политические процессы. Эти процессы являются объектом изучения и других наук: социологии, политической экономии, политологии, социальной философии и других, т.е. объект исследования у этих наук общий, но предметы исследования разные, ибо эти науки изучают разные стороны этого объекта и в какой-то мере по разному подходят к их изучению, да и цели у них разные.

Предмет научной дисциплины ИСЭПП - методы исследования социально-экономических и политических процессов)

Понятие процесса

Процесс (лат. processus ― прохождение, продвижение) ― это последовательная смена состояний, тесная связь закономерно следующих друг за другом стадий развития, представляющих непрерывное единое движение, например, процесс работы и так далее. Понятие «экономический процесс» отражает процесс развития материального производства, присущих ему производительных сил (самих производителей, их знаний, навыков, умений, а также техники и других материальных условий производства) и складывающихся на их основе производственных отношений между людьми, в том числе отношений собственности на средства производства (частной, государственной, кооперативной), обмена деятельностью на базе существующего разделения труда и отношений распределения материальных благ. Понятие «политический процесс» весьма многогранно и выражает главным образом борьбу различных социальных сил (прежде всего классов и выступающих от их имени политических партий) за государственную власть, использование ее для реализации собственных экономических, политических и других интересов. При этом одни политические процессы направлены на укрепление государственной власти тех социальных сил, которые в настоящее время ею обладают, совершенствование форм и способов осуществления этой власти ради достижения реального политического господства в своей стране; другие — на завоевание государственной власти, а также на расширение политических прав и свобод граждан, что способствует активизации их политической деятельности и утверждению их позиций в системе существующих политических отношений. Главное в политике — вопрос о власти, прежде всего государственной, а также вопросы политических прав и свобод граждан

3. Классификация социально-экономических и политических процессов

Классификация социальных процессов Процессы функционирования (обеспечивает воспроизводство качественного состояния объекта) и процессы развития (обуславливает переход объекта к качественно новому состоянию, развитие в свою очередь может быть прогрессивным и регрессивным, эволюционным и революционным). Социальные процессы классифицируются по уровням их проявления: человечество – общество – класс – организация – малая группа. Или: общество в целом – регион – малая группа. Краткосрочные (до 1г), среднесрочные (1-5) и долгосрочные процессы. По сферам проявления По степени управляемости Сложные (такие изменения в обществе, для объяснения которых недостаточно располагаемых методологических средств) и простые (укладываются в известную схему)

4. Логика и методология научных исследований

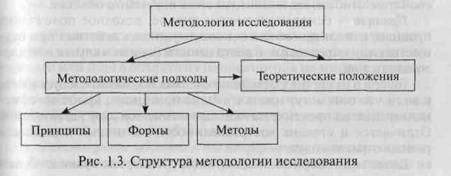

При проведении любого вида исследований существенным является вопрос о его методологической базе. Если речь идет о проведении или даже только об общем описании широкого класса исследований в такой необъятной области, как общественная жизнь, вопрос о методологии становится основополагающим. Одной из сложностей при изучении и использовании методологических подходов является то, что в научной и учебной литературе можно встретить различные системы понятий, определяющих методологию и раскрывающих ее содержание. Представленная ниже система определений построена исходя из прагматических соображений, она предоставляет минимальные средства, достаточные для того, чтобы охарактеризовать в учебных целях специфику методов, используемых при исследовании СЭПП. Под методологией исследования будем понимать взаимосвязанную совокупность используемых в конкретном исследовании методологических подходов, раскрывающих их принципов, форм и методов исследования, а также основных теоретических положений, в которых на основе этих принципов устанавливаются основные категории и фиксируются определенного вида свойства, отношения и зависимости в изучаемом объекте.

Методология исследования имеет структуру, показанную на рис. 1.3.

|

Содержание (составляющие) методологии может быть рассмотрено на трех уровнях отображения действительности: —философско-мировоззренческом;—общенаучном;—конкретно-предметном. Хотя результаты конкретного исследования обычно отображают действительность на конкретно-предметном уровне, в зависимости от формулировки исследуемой научной проблемы и глубины ее проработки исследователь вынужден явно или неявно, осознанно или нет, постоянно или время от времени обращаться к более фундаментальным методологическим составляющим: общенаучным, а в наиболее затруднительных для научного исследования ситуациях — и к философско-мировоззренческим. Существование универсальных принципов и методов научного исследования, характерное для классического методологизма, оспаривается контекстуальным методологизмом, ставящим их в зависимость от контекста исследования, допускающим возможность их применения лишь в определенных ситуациях. Антиметодологизм вообще отрицает правомерность использования методологических соображений при оценке результатов исследований.

На каждом из уровней отображения действительности можно выделить несколько конкурирующих методологических подходов*. Методологический подход воплощается, прежде всего, в перечне принципов, определяющих, в том числе, основные категории, посредством которых в теоретических положениях устанавливаются и фиксируются на основе этих принципов определенного вида свойства, отношения и зависимости в изучаемом объекте. Принцип — основополагающее знание, исходное положение, правило, используемое как основа и сущность действий при осуществлении определенной деятельности (в нашем случае — исследовательской). Говоря о различиях методологических подходов, следует иметь в виду, что они могут иметь и общие принципы; кроме того, используемые на практике методологические подходы развиваются. Отличается и степень востребованности различных подходов в разных отраслях наук. Далее мы, говоря об общенаучном уровне, как правило, будем ограничиваться областью социально-экономических и политических наук. Методологические подходы философско-мировоззренческого уровня претендуют на универсальность, общность охвата всех явлений. Каждый из них связан с одним или даже несколькими философскими направлениями. К наиболее часто используемым методологическим подходам философско-мировоззренческого уровня относятся': —агностицизм, предполагающий невозможность познания реальной действительности;—диалектический подход (как правило, диалектический материализм), базирующийся на понимании науки как системы объективного знания, построенной с использованием законов и принципов диалектики (в сочетании с принципами материалистического понимания как природных, так и общественных явлений);—позитивизм, характеризующийся ориентацией на эмпирический базис и ставящий задачей научного исследования лишь описание явлений, но не их объяснение;