- •Введение

- •Подготовка микроскопа к работе.

- •Прохождение света в системе «поляризатор – кристалл».

- •Определение величины показателя преломления минералов.

- •Цвет и плеохроизм минералов.

- •Определение характера погасания и угла погасания минералов.

- •Определение ориентировки осей индикатрисы в кристалле и знака удлинения минерала

- •Влияние дисперсии

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

к лабораторным работам по кристаллооптике

проходящего света

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 130101 Прикладная геология и

020700 Геология

Уфа 2014

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения аудиторных лабораторных работ по кристаллооптике. Овладение кристаллооптическим методом исследования – это база, без которой невозможно изучение под поляризационным микроскопом любых горных пород. В пособии приведены основные сведения из кристаллооптики, необходимые для усвоения материала.

Усвоение материала контролируется самостоятельными работами, на которых предусматривается решение задач и ответы на вопросы, касающиеся основных теоретических положений кристаллооптики, определение оптических констант минералов в контрольных шлифах.

Составитель Рыкус Н.Г., доц., канд. геол.-минерал. наук

Введение

Знание основ кристаллооптики необходимо для дальнейшего изучения петрографии магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Для освоения курса необходимо знание основных положений физической оптики, кинематики волновых процессов, а также представление о явлениях интерференции и поляризации волн. Изучение кристаллооптики невозможно без предварительного освоения курсов «Кристаллография», «Минералогия», дающих современные знания о кристаллических структурах минералов, о симметрии, морфологии и разнообразии природных кристаллов.

Кристаллооптика – часть физической оптики, пограничная область оптики и кристаллофизики, изучающая законы и особенности распространения света в кристаллах.

Основные параметры, характеризующие распространение световой волны:

V – скорость распространения волны.

Т – период колебаний.

n – частота колебаний.

l - длина волны.

Скорость распространения волны определяется расстоянием, пройденным ею в единицу времени:

V = d/t

Частота ν представляет собой число полных колебаний, которые в единицу времени совершает частица, обеспечивающая волновое движение. Если одно колебание совершается за период Т, то

n = 1/Т

Частота – фундаментальное свойство электромагнитных возмущений, которое не изменяется при их взаимодействии с веществом. Она связана с l и V уравнением:

nl= V

Поскольку в разных средах скорость света различна, из последнего соотношения следует, что при переходе из одной среды в другую изменяется и связанная со скоростью длина волны. Для двух сред (1 и 2) имеем:

V1 / V2 = l1 / l2

Период кристаллической решетки ~ 10 Ǻ. Длина волны видимого спектра – 4000-7000 Ǻ = кристалл для проходящего света однородная анизотропная (в общем случае) среда.

При прохождении света через окрашенные вещества одни его частоты поглощаются сильнее, чем другие. Поэтому та часть спектра, которая выходит из вещества, характеризуется иным распределением частот, чем у белого света, что приводит к появлению окраски у прошедшего через вещество света.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Устройство поляризационного микроскопа

Подготовка микроскопа к работе

Цель работы: знакомство с устройством микроскопа; подготовка микроскопа к работе; градуировка шкалы окуляра для объективов разного увеличения с помощью объект-микрометра.

Основные сведения

Поляризационные микроскопы предназначены для изучения кристаллических объектов (минералов, металлов) в поляризованном свете. В зависимости от прозрачности изучаемых минеральных агрегатов используется проходящий (горные породы) или отраженный свет (руды металлов). Современные модели поляризационных микроскопов с помощью иммерсионных объективов позволяют получить полезное увеличение микроскопа до 1400 крат. С помощью подбора окуляров можно получить увеличение до 2000 раз.

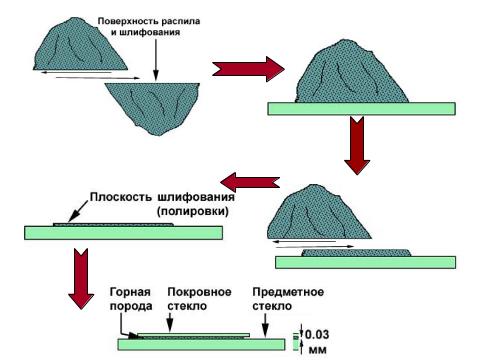

Горные породы сложены в основном минералами класса силикатов, прозрачными в тонких срезах. Для изучения под микроскопом горных пород готовится специальный препарат – тонкий срез минерала, наклеенный на предметное стекло, называемый «прозрачный шлиф» - рисунок 1. Стандартная толщина шлифа 0,03 миллиметра. Метод изучения горных пород в прозрачных шлифах в проходящем свете называется петрографическим (кристаллооптическим). С помощью поляризационного микроскопа изучают особенности строения и минералогического состава горных пород, что позволяет более правильно в комплексе с другими методами решать вопросы классификации, номенклатуры, генезиса горных пород.

Рисунок 1. Схема изготовления прозрачного шлифа.

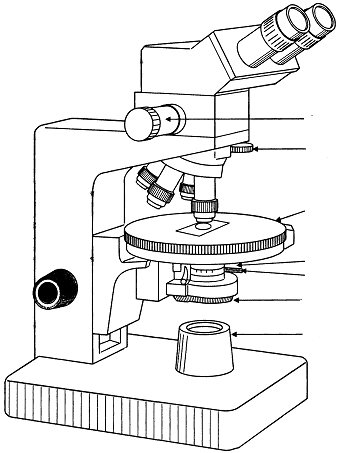

Любой петрографический (или комбинированный) микроскоп состоит из нескольких основных узлов, которые позволяют проводить исследования в проходящем поляризованном свете (рисунок 2). В комплект могут входить дополнительные приспособления (выдвигаемые или съемные линзы Лазо и Бертрана для исследований в сходящемся свете, различные компенсационные пластинки и т.д.).

|

Анализатор

Компенсационная пластинка (клин)

Градуированный вращающийся столик Конденсор Ирисовая диафрагма Поляризатор

Осветитель

|

Рисунок 2. Принципиальная схема устройства поляризационного петрографического микроскопа.

Штатив включает в себя следующие узлы: 1) основание штатива с тубусодержателем; 2) механизм фокусировки с двумя винтами, перемещающими предметный столик.

Осветительная система состоит из источника света с фильтрами, подключенного через трансформатор к сети переменного тока.

Поляризатор, обычно вращающийся со стопорным винтом; выше него располагается ирисовая диафрагма с рычажком, которая позволяет регулировать освещенность поля.

Конденсорная линза предназначена для параллельного света. Система линз и поляризатор могут для регулировки освещения перемещаться вертикально с помощью винта. Вся система, включая предметный столик, для фокусировки объектов перемещается вертикально с помощью винта, расположенного под столиком микроскопа.

Предметный столик вращающийся, имеет лимб с градусными делениями и два (или один) нониуса для отсчетов угла поворота. Точность отсчетов – до десятых долей градуса. Шлиф устанавливается покровным стеклом вверх, можно с помощью «лапок», которые крепятся на столике. На столике могут монтироваться другие приспособления, например, препаратоводитель.

Тубус представляет собой зрительную трубу, оснащенную разными приспособлениями: 1) в нижней части с помощью щипцового устройства или по принципу «револьверной системы» крепятся съемные объективы; 2) подвижный анализатор, закрепляемый винтом и прорезь в тубусе для введения компенсаторов и фильтров; 3) линза Бертрана для наблюдений в коноскопическом свете; 4) съемные окуляры, в т.ч.: с микрометрической шкалой, с взаимно перпендикулярными перекрещивающимися нитями, с измерительной сеткой.

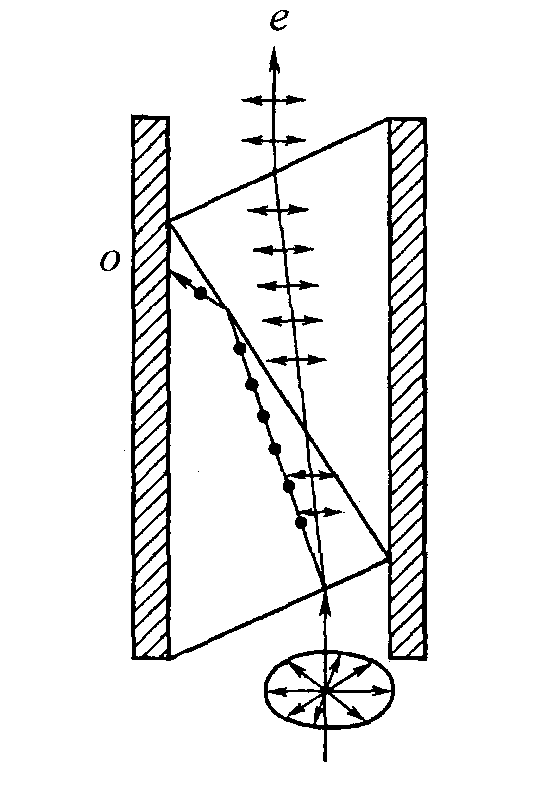

Поляризатор и анализатор устроены одинаково (призмы Николя) и предназначены для получения плоскополяризованного света.

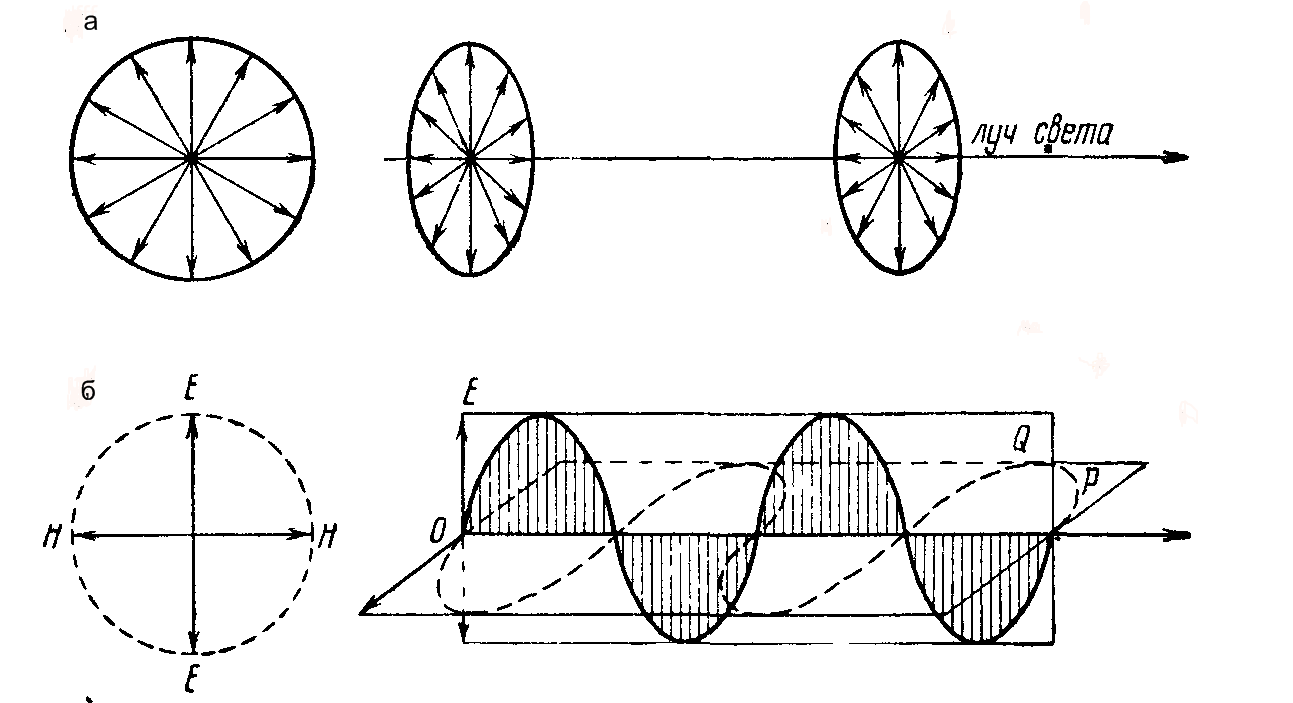

Для плоскополяризованного (линейнополяризованного) света плоскость, в которой происходят колебания электрического вектора световых волн, называется плоскостью колебаний «Q», перпендикулярная к ней плоскость «Р» - плоскостью поляризации (плоскость колебаний магнитного вектора) – рисунок 3. Для изготовления призмы Николя используется кристалл, обладающий высоким двупреломлением (кальцит), который распиливают, а затем склеивают таким образом, чтобы один из лучей (в данном случае no) испытал полное внутреннее отражение. Через николь проходит лишь один плоскополяризованный луч, отвечающий показателю преломления 1,516 (рисунок 4).

Рисунок 3. Схема электромагнитных колебаний: а – естественного света, б – плоскополяризованного света.

|

Рисунок 4. Устройство призмы Николя (поляроида); о – обыкновенный луч, испытавший полное внутреннее отражение, е – необыкновенный луч, вышедший из поляризатора. |

В зависимости от целей работы, используются объективы с различным увеличением: а) менее 8-9 крат – для изучения текстурных и структурных особенностей породы; б) 8-10-кратные, наиболее часто используемые объективы, – для изучения большинства оптических констант и изучения морфологии зерен; в) 20-21-кратные – для изучения мелкозернистых пород; 50-60-кратные – для определения осности и знака минерала в сходящемся свете.

Наиболее важными параметрами объективов являются увеличение, исправленность на аберрации и разрешающая способность, определяемая апертурой. Увеличение объектива указывается на оправке со значением кратности, например, 95х. Общее увеличение микроскопа вычисляется как произведение увеличений объектива и окуляра, при наличии – увеличения бинокулярной или тринокулярной (для фотографирования) насадки. Чем больше увеличение объектива, тем сильнее проявляются искажения изображения. Эти искажения вызываются сферической и хроматической аберрациями.

Сферическая аберрация проявляется в том, что в реальных линзах не все лучи, формирующие изображение, сходятся в одной (фокальной) точке. Фокальная плоскость лучей, прошедших через центральную часть линзы, находится несколько дальше фокальной плоскости лучей, прошедших через краевые части линзы. Именно поэтому реальная линза (и объектив в целом) не могут быть точно сфокусированы, и сформированное изображение оказывается несколько нерезким, как бы размытым. Комбинируя выпуклые и вогнутые линзы разных сортов стекла, удается почти полностью избавиться от этого явления, поэтому современные объективы практически исправлены на сферическую аберрацию.

Хроматическая аберрация появляется вследствие неодинакового преломления лучей разного спектрального состава. Красные лучи преломляются линзой сильнее желтых, зеленых и, тем более, синих. Поэтому фокальные плоскости для красных, желтых, зеленых, синих лучей не совпадают. Практически это приводит к возникновению цветных кайм вокруг наиболее ярких частей изображения. Избавиться от хроматической аберрации довольно трудно. В наиболее сложных и дорогих объективах выполнена коррекция в области красного, зеленого и синего цвета, благодаря чему объектив исправлен на хроматическую аберрацию практически по всему спектральному диапазону. Такие объективы называются апохроматами. Гораздо более широко известны объективы-ахроматы. Они исправлены на хроматическую аберрацию в области желто-зеленого цвета, т.е. в области наибольшей чувствительности глаза и дают вполне приемлемое изображение.

Разрешающая способность микроскопа ограничивается дифракцией световых лучей и определяет минимальное расстояние, при котором два отдельных объекта воспринимаются как отдельные. Другими словами разрешающая способность определяет минимальный размер деталей объекта, которые удается рассмотреть. Установлено, что разрешающая способность α зависит от длины волны падающего света λ и некоторого параметра А, называемого апертурой объектива и определяемого конструкцией объектива.

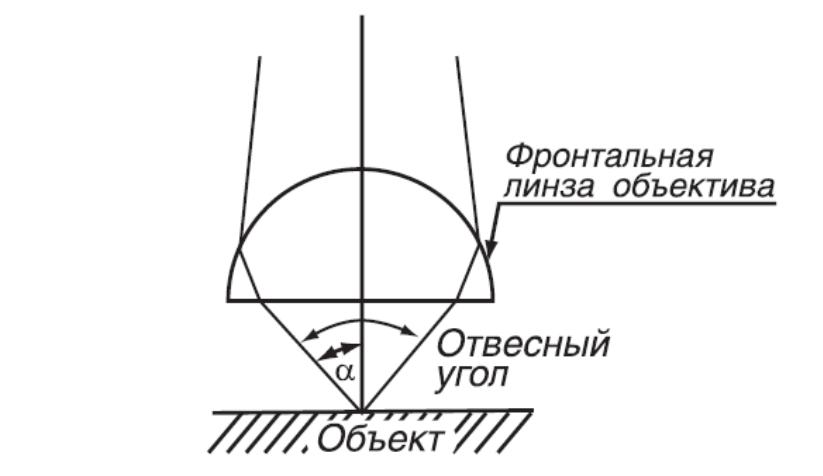

Апертура численно равна произведению показателя преломления среды между фронтальной линзой объектива и синуса половины отвесного угла конуса лучей на фронтальную линзу объектива – рисунок 5.

Рисунок 5. Апертура объектива по И.С.Волынскому.