ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ (LYCOPODIOPHYTA, ИЛИ LYCOPHYTA)

Плауновидные представляют собой самую древнюю группу из числа ныне живущих высших растений; род плаун (Lycopodium), известный еще с верхнего девона, является поистине живым ископаемым. В палеозое плауновидные совместно с папоротникообразными и членистыми и некоторыми голосеменными занимали господствующее положение в растительном покрове Земли. В мезозое они начинают постепенно уступать голосеменным и в настоящее время представляют собой угасающую группу, насчитывающую 1000 видов. Если в каменноугольном периоде наряду с травянистыми были широко распространены древесные плауновидные, то до настоящего времени сохранились только травянистые формы. Все плауновидные имеют олиственные побеги и весьма своеобразные корни. Наиболее характерной особенностью плауновидных является микро-ф и л и я, под которой понимаются относительно мелкие размеры листьев, ана-томо-морфологическая простота и их энационное происхождение. Листья плауновидных имеют цельную листовую пластинку и несколько расширенное основание, иногда в виде подушечки. У некоторых плауновидных на расширенном основании листа формируются выросты в виде язычка (лигулы). В лист входит одна неветвящаяся жилка, которая лишь у единичных палеозойских видов на вершине дихотомически разветвлялась. Первые листья молодого растения не имеют жилок. В ходе онтогенеза лист развивается из одной поверхностной клетки стебля. Все это указывает на то, что в ходе филогенеза листья плауновидных возникли как поверхностные выросты, или энации, на осевых органах, что делает их среди прочих высших растений уникальными. Некоторые авторы энационные листья плауновидных называют филлоидами, т.е. трактуют их как листоподобные органы. Для плауновидных, как и для всех прочих споровых растений, характерно отсутствие главного корня; все корни занимают на побегах боковое положение. Уникальность плауновидных заключается в том, что и побеги, и корни обладают самым древним — дихотомическим типом ветвления.

Спорангии плауновидных формируются на верхней стороне спорофиллов, которые у подавляющего числа видов образуют специализированные спороносные побеги — стробилы в виде колосков. Плауновидные объединяют как равноспоровые, так и разноспоровые растения.

Классификация плауновидных испытывает сложности из-за наличия переходных форм, особенно среди вымерших видов. Внутри отдела выделяются 2 класса — плауновидные (Lycopodiopsida) равноспоровые и полушниковые (Jsoeto-psida), в основном разноспоровые.

КЛАСС ПЛАУНОВЫЕ (LYCOPODIOPSIDA)

Этот класс объединяет равноспоровые растения, не имевшие в основании листа подушечек. Он включает порядки астероксиловых (Asteroxylales), дрепа-нофикусовых (Drepanophycales) и плауновых (Lycopodiales). Однако такое разделение на классы носит довольно условный характер, так как в раннем палеозое было много синтетических видов, которые объединяли в себе признаки разных видов и родов. Поэтому эти виды трудно поддаются систематизации.

Из числа вымерших плауновидных один из наиболее древних — род астеро-ксилон (Asteroxylon), известный из среднего девона (рис. 38). Судя по сохранившимся надземным частям, это были невысокие травянистые растения, обладавшие неравной дихотомией. Как главный, так и боковые побеги были обильно покрыты мелкими шиповатыми листьями. Внешне эти растения напоминали современные плауны. К каждому листу подходила жилка, которая оканчивалась в самом его основании, не входя в листовую пластинку, т.е. по происхождению эти листья были энациями. Между листьями на коротких ножках беспорядочно располагались спорангии почковидной формы, которые вскрывались на вершине продольной щелью, т.е. спорангии еще не были связаны непосредственно с листьями.

Стебель с поверхности был покрыт типичной эпидермой с устьицами. Большую часть стебля занимала кора, которая подразделялась на периферическую, состоявшую из плотных паренхимных клеток, и внутреннюю, с хорошо выраженной аэренхимой. В центре располагалась актиностела; на поперечном срезе она имела вид расходящихся от центра лучей экзархной ксилемы и участков флоэмы между ними. (Своим названием этот род обязан звездчатой форме ксилемы.) Подземные органы астероксилона неизвестны.

Порядок Дрепанофикусовые (Drepanophycales)

Порядок объединяет 2 рода и 7 видов.

Род дрепанофикус (Drepanophycus) известен из нижнего, среднего и верхнего девона всех материков земного шара. Это были растения до 50 см, имевшие стелющиеся и вертикальные, почти равнодихотомические побеги. Их узкие листья в отличие от астероксилона были снабжены одной жилкой, доходившей до вершины. Спорангии располагались либо в пазухах листьев, либо на поверхности спорофиллов, рассеянных между вегетативными листьями, т.е. стробилов еще не было.

Большой интерес представляет самый древний австралийский род бараг-ванатия (Baraqwanathia), известный из нижнего девона. По-видимому, это были довольно крупные растения, так как найденные участки побегов при длине 30 см имели диаметр до 6,5 см, причем на долю ксилемы приходилась 1/5 объема стебля. Это позволяет предположить, что они были первыми древесными растениями. Дихотомически ветвившиеся побеги были покрыты узкими (до 1 мм), но относительно длинными — до 4 см — листьями, некоторые из которых имели вильчатораз-двоенную вершину. На побегах среди вегетативных листьев имелась спороносная зона, хотя четко выраженных стробилов еще не было. Споранги почковидной формы располагались на верхней поверхности спорофиллов. По-видимому, эти крупные девонские растения представляли собой боковую ветвь эволюции пла-уновидных.

Таким образом, в порядке дрепанофикусовых проявился ряд общебиологических эволюционных тенденций, которые нашли свое дальнейшее развитие в других группах плауновидных. Важнейшие из этих тенденций: 1) васкуляриза-ция листьев; 2) перемещение спорангиев в пазуху листа, а в дальнейшем и на его поверхность, что привело к улучшению защиты спорангия и обеспечило его лучшее снабжение питательными веществами; 3) переход от беспорядочного расположения спорофиллов к формированию спороносной зоны, а в дальнейшем — к специализированному спороносному побегу — стробилу. Дрепа-нофикус и близкие к нему вымершие роды дали начало трем основным фило-

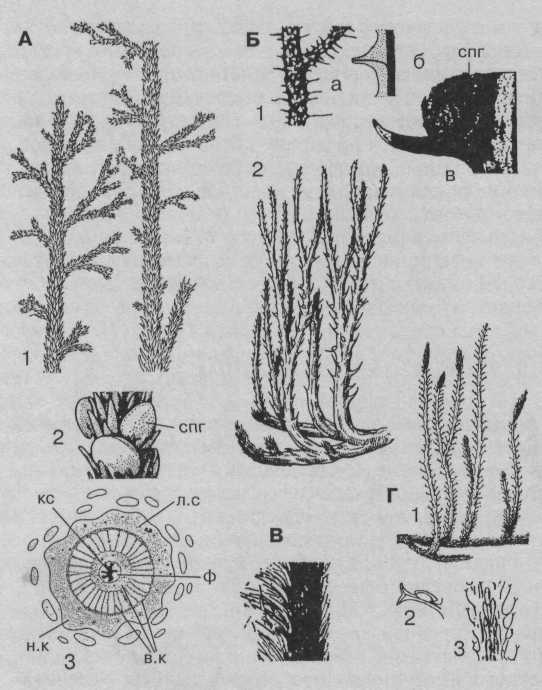

Рис. 38. Ископаемые плауновые:

А — астероксилон (Asteroxylon): 1 — реконструкция спорофита; 2 — фрагмент побега; 3 — поперечный разрез стебля; спг — спорангий; н. к — наружная кора; в. к — внутренняя кора; ф — флоэма; кс — ксилема; л. с — листовые следы; Б — дрепанофикус (Drepano-phycus): I, a — реконструкция спорофита; 1, б — стебель с листом в разрезе; в — стебель со спорофиллом в сколе породы; 2 — общий вид; В — баррагванатия (Barragwana-thia) в сколе породы; Г — протолепидодендрон (Proto-lepidodendron): I — общий вид; 2 — спорофилл со спорангием; 3 — листья с расширенными основаниями

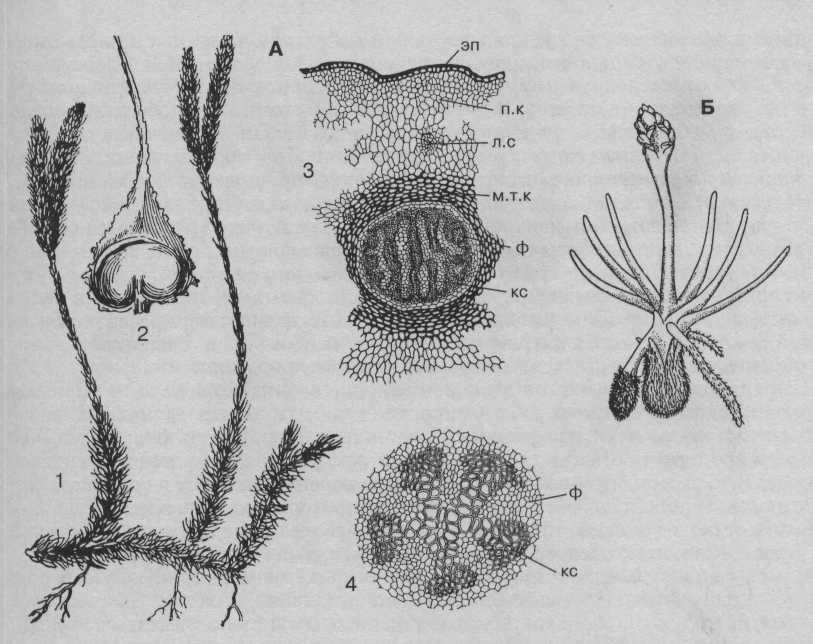

Рис. 39. Современные плауновые:

А — плаун булавовидный (Lycopodium clavatum): I — внешний вид; 2 — спорофилл; 3 — поперечный срез стебля с плектостелью; 4 — актиностела плауна северного (L. sela-go); Б — филлоглоссум (Phylloglossum), внешний вид; эп — эпидерма; п. к — паренхима коры; л. с — листовой след; м. т. к — механическая ткань коры; ф — флоэма;

кс — ксилема

генетическим линиям плауновидных — травянистым равноспоровым (порядок плауновых), травянистым разноспоровым (порядок селагинелловые) и ныне вымершим древесным разноспоровым (порядок лепидодендровые).