Одонтогенные флегмоны и абсцессы верхней челюсти

Содержание:

Классификация

Локализация и прогноз

Флегмоны крыловидно – небной и подвисочной ямок

Флегмона височной области

Флегмона щечной области

Флегмона скуловой области

Флегмона подглазничной области

Флегмона глазничной области

Лечение

Классификация

Для более полного и лучшего усвоения изучаемых гнойных процессов мягких тканей целесообразно еще раз вернуться к их классификации, которая базируется, как уже указывалось на принципах анатомо-топографической локализации, что в определенной степени является условным, так как между областями лица и шеи существуют сообщения. С другой стороны, конкретизация локализации определяет клинические и диагностические особенности флегмоны (абсцесса), выбор хирургического доступа и возможные пути распространения процесса.

По локализации:

1.Околоверхнечелюстные поверхностные и глубкие флегмоны и абсцессы.

2.Околонижнечелюстные поверхностные и глубокие флегмоны и абсцессы.

3.Флегмоны и абсцессы дна полости рта, языка и корня языка.

4.Распространенные флегмоны лица и шеи.

Локализация и прогноз

Локализация каждой из флегмон, которая может быть первичной или вторичной, обусловлена анатомо-топографическими границами клетчаточных пространств, которые определяются мышцами, межмышечными фасциями, костными структурами, сосудисто-нервными влагалищами.

К околоверхнечелюстным флегмонам (абсцессам) относятся, кроме рассмотренных, флегмона (абсцесс) щечной области, флегмона (абсцесс) под височной области, крылонёбной ямки, височной области, абсцесс твердого нёба.

Особенностью щечной области является наличие в ней заключенного в тонкий фасциальный футляр жирового комка Биша, который своими отростками проникает в соседние пространства и обусловливает распространение в них инфекционного процесса. Кроме того, наличие в этой области лицевых вен угрожает их флебитом и возможным распростра-нением инфекции в синусы мозга. Причинами развития гнойных процессов в этой области являются пораженные периодонтитом зубы верхней челюсти, реже нижний третий моляр, периостит и остеомиелит верхней челюсти. К неодонтогенным причинам возникновения процесса относятся наличие острого гнойного гайморита, инъекционное инфицирование.

Щечная область не имеет в себе мощных и значительных мышечных массивов, клетчатка рыхлая, без выраженных междольковых фасциальных пластинок. Мимические и щечная мышцы не представляют серьезных препятствий для распространения воспалительного процесса. Поэтому клинические признаки флегмоны (абсцесса) щечной области достаточно характерны и проявляются выраженной гиперемией, наряженной блестящей кожей, инфильтрация которой приводит к отеку и смыканию век, деформации губы и крыла носа. Флюктуация может определяться уже в ранние сроки заболевания. При локализации гнойника ближе к слизистой оболочке щеки гиперемия кожи, менее выражена, но отмечается выбухание слизистой оболочки и ее интенсивная гиперемия по верхнему, а иногда и по нижнем сводам преддверия рта с ранними признаками флюктуации.

Хирургический доступ определяется преимущественной локализацией очага, но предпочтение, учитывая косметические требования и опасность повреждения ветвей лицевого нерва, отдается внутриротовому. Разрез проводят по верхнему преддверию полости рта или по слизистой оболочке щеки в месте наибольшего выбухания с учетом направления протока околоушной железы, затем тупо вскрывают, опорожняют и дренируют гнойный очаг. При недостаточном дренировании используют разрез по нижнеорбитальному краю, носогубной складке. В редких случаях распространенного процесса прибегают к сочетанию внутриротового и наружного доступов.

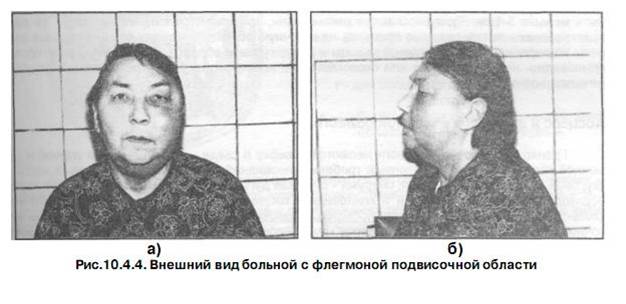

Прогноз при лечении флегмон (абсцессов) щечной области, как правило, благоприятен. Более опасны по течению и трудны для диагностики флегмоны (абсцесс) подвисочного пространства и крылонёбной ямки, чаще вторичные по своему происхождению, но они могут быть вызваны процессом, развивающимся от верхних моляров, или нарушением техники туберальной анестезии. Их опасность состоит в том, что пространства имеют непосредственное сообщение с глазницей (нижнеглазничная щель) и полостью черепа (круглое отверстие). Затруднения в диагностике обусловлены скудностью клинических проявлении из-за глубокой локализации гнойника и мощной группы жевательных мышц (височная, крыловидные). Преобладающими симптомами являются значительные боли в глубине лица и выраженная воспалительная контрактура жевательных мышц. Гиперемия, напряже- ние кожи почти не наблюдается. При отведении щеки кнаружи по верхнему своду преддверия можно увидеть гиперемию и выбухание слизистой оболочки за бугром верхней челюсти, между ним и краем ветви нижней челюсти, где выявляется при пальпации резкая болезненность. При более выраженных воспалительных изменениях появляется припухлость в форме «песочных часов» в височной и подвисочной областях, отек подвисочной области. Боли усиливаются, иррадиируют в глаз, ухо. Отмечается некоторое несоответствие между выраженными нарушениями общего состояния и незначительными местными симптомами.

Вскрытие флегмон этих локализаций возможно несколькими доступами:

1. разрезом по верхнему своду преддверия полости рта за бугром верхней челюсти с тупым проникновением за него кзади, кнутри и вверх;

2. наружным доступом с резекцией участка скуловой дуги и венечного отростка из разреза параллельно скуловой дуге;

3. разрезом из поднижнечелюстного доступа с отсечением крыловидной мышцы.

Прогноз при запоздалой диагностике и недостаточном дренировании серьезен, вплоть до развития опасных для жизни состояний из-за возможного распространения процесса в клетчатку глазницы, полость и синусы мозга.

Вторичная флегмона может также развиться в височной области, где клетчаточные пространства расположены в несколько слоев: между мышцей и кожей, между фасциальными влагалищами отдельных групп мышц, между апоневрозом мышцы и чешуей височной кости. Наконец, процесс может захватывать все слои клетчатки. Степень клинических проявлений определяется зоной поражения. Чем поверхностней процесс, тем более выражены его проявления: гиперемия, инфильтрация кожи, распространение отека, менее выражены контрактура и боли. При глубоком и тотальном вовлечении в процесс клетчатки гиперемия не выражена, но боли усиливаются, нарастает контрактура мышц до полной невозможности движений челюсти, могут наблюдаться симптом «песочных часов», гиперемия, выбухание слизистой оболочки верхнего преддверия за бугром верхней челюсти. Для обеспечения достаточных условий для оттока используют разрезы параллельно скуловой дуге над ней, веерообразные разрезы в височной области с рассечением апоневроза мышцы и разведением ее пучков, дугообразный разрез по верхней границе прикрепления мышцыквисочной кости с рассечением апоневроза до кости. Этот разрез необходимо сочетать с контраппертурой — разрезом над скуловой дугой. Прогноз по указанным выше причинам также серьезен.

Менее опасен и легче диагностируется абсцесс (флегмона) скуловой области. Поверхностное расположение процесса обуславливает достаточно характерные проявления. Дренирование проводится из разрезов в месте наибольшего выбухания тканей с учетом расположения ветвей лицевого нерва. Возможно дренирование из разреза по носогубной складке, что косметически более оправдано, или по переходной складке верхнего свода преддверия. Прогноз, как правило, благоприятный. Таким образом, флегмоны (абсцессы) околоверхне-челюстной локализации разнообразны по течению и возможным осложнениям. Диагностика их порой затруднительна. Поэтому обследование больного должно быть проведено тщательно и всесторонне, что позволит избежать ошибок в лечении.

Абсцесс твердого нёба чаще развивается от нёбных корней моляров или инфицировании при нёбной анестезии. Его легко диагностировать, так как он формируется между костной основой нёба и неподвижной слизистой оболочкой. Вскрытие абсцесса для обеспечения оттока необходимо проводить не линейным разрезом, а с иссечением серповидного треугольного лоскута слизистой оболочки в месте наибольшего выбухания. В противном случае края раны слипаются, и отток становится невозможным.

Флегмоны крыловидно – небной и подвисочной ямок

Местная симптоматика флегмон крыловидной – небной и подвисочной ямок, по существу, едина, ведь эти 2 анатомо-топографических пространства широко сообщаются между собой.

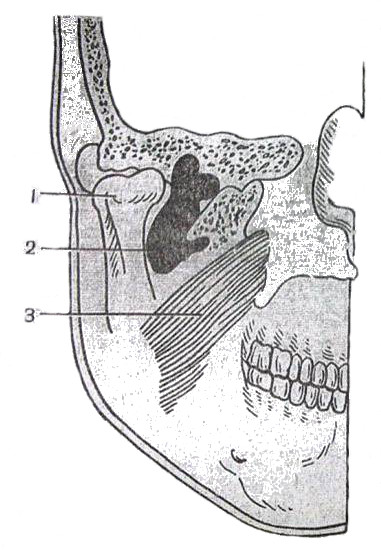

Схема локализации флегмоны крыловидно – небной и подвисочной ямок:

1. головка нижней челюсти

2. воспалительный инфильтрат

3. медиальная крыловидная мышца

Образующиеся в подвисочной и крыловидно- небной ямках воспалительные инфильтраты располагаются между задней стенкой кости верхней челюсти и латеральной крыловидной мышцей, латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости, распространяясь затем по ветви нижней челюсти по ходу крыловидной мышцы. Распространения воспалительного инфильтрата в глоточную ямку, окологлоточное пространство и в подвисочную ямку отсюда обычно не происходит, так, как проходящие здесь мощные апоневротические и фасциальные образования исключают такую возможность.

Флегмоны подвисочной и крыловидно-небной ямок могут явиться результатом инфицирования клетчатки из периапикальных тканей чаще 8I8, реже— 7 6I6 7 зубов. Воспалительный процесс может распространиться из других прилежащих анатомо-топографических пространств, в частности из крыловидно-челюстного, где наиболее частой причиной развития флегмон подвисочной и крыловидно-небной ямок является инфицирование образующихся здесь гематом при порочном осуществлении обезболивания тканей верхней челюсти. Глубоко проникая инъекционной иглой в подвисочную ямку, врач легко ранит венозное сплетение, а развивающаяся гематома инфицируется. Образуется флегмона «инъекционного» происхождения. Поэтому признак «причинного» зуба в этиологии флегмоны этой локализаций относителен. Признак воспалительного инфильтрата при осмотре лица больного выражен слабо или не определяется. Однако пальпация тканей по переходной складке преддверия рта в области боковых зубов верхней челюсти всегда обнаруживает инфильтрацию и боль. Инфильтрат может распространиться, спускаясь по переднему краю ветви нижней челюсти. Признак воспалительной контрактуры нижней челюсти выражен за счет вовлечения в процесс прежде всего латеральной крыловидной мышцы; попытка боковых движений в «здоровую сторону» оказывается безуспешной. В какой-то мере может быть ограничено и открывание рта.

Таким образом, при флегмонах крыловидно-небной и подвисочной ямок признак «причинного» зуба относителен; признак воспалительной контрактуры нижней челюсти положительный за счет вовлечения в воспалительный процесс латеральной крыловидной мышцы, но открывание рта может сохраняться в полном объеме; признак воспалительного инфильтрата отрицателен. Признак затрудненного глотания отсутствует.

Оперативный доступ – внутриротовой. Производят разрез слизистой оболочки длиной 2-3 см по переходной складке в заднем отделе свода преддверия рта. Затем, продвигая распатор до кости, углубляются в бугор верхней челюсти проникая, таким образом, в подвисочную и крыловидно- небную ямки. После эвакуации гноя рану дренируют. Прогноз обычно благоприятный, но надо иметь в виду возможность быстрого распростра-нения гнойного экссудата в височную область, глазницу и в крыловидно – челюстное пространство.