- •1. Особенности древневосточной философии:

- •2. Индийская философия

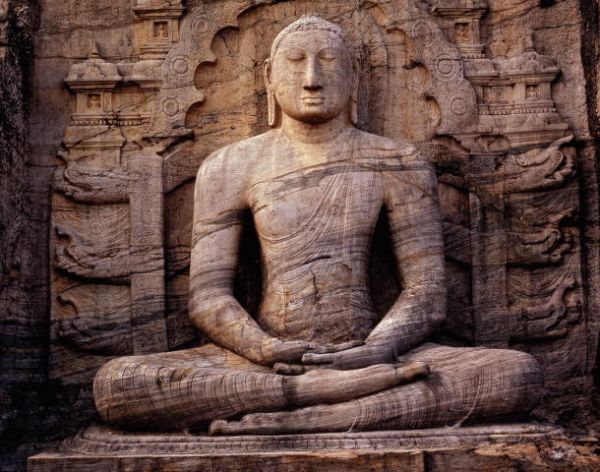

- •1. Буддизм.

- •2. Джайнизм.

- •3. Локаята (чарвака).

- •Родственники Сиддхартхи Гаутамы

- •14 Заповедей будды

- •10 Уроков жизни от Будды, которые необходимо прочесть:

- •Практика джайнизма

- •3. Локаята (чарвака)

- •Индуистский период (с 1000)

- •Учителя сикхов

- •Сочинения: Бхакти-йога, Жнана-йога (1895), Карма-йога, Мой учитель,Пара-бхакти, или Высшее богопочитание, Практическая веданта (10 ноября 1896), Раджа-йога, Шесть наставлений о раджа-йоге.

- •3. Философия Древнего Китая

- •Предыстория китайской философии (до VI века до н. Э)

- •Пять постоянств праведного человека:

- •Письменные памятники

- •Почитание

- •Роль даосизма в китайской культуре и понятие «дао»

- •Каждый из этих элементов влияет на человека и отвечает за его организм.

- •Простые мысли

- •Средневековый период китайской философии

- •Новое время китайской философии (с 1000 г. Н. Э.)

- •Д ревне-китайская мудрость...

Лекция № 3

Древневосточная философия

План

1. Особенности древневосточной философии.

2. Индийская философия.

3.Китайская философия.

1. Особенности древневосточной философии:

религиозность,

спиритуальность,

интуитивизм,

интровертность (обращенность к внутреннему миру человека),

пессимизм,

единство субъекта и объекта.

Основу древнеиндийской философии составили индуизм (брахманизм) и буддизм.

В Китае становлению философии способствовали аскетствовавшие бродячие мудрецы. Многие учения формируются на анализе или критике таких древних памятников культуры, как «Ши цзин» («Канон стихов») и «И цзин» («Книга перемен»).

Два главенствующих мировоззренческих направления — конфуцианство и даосизм.

Конфуцианство во II веке до н. э. приобретает официальный статус государственной идеологии

2. Индийская философия

Предпосылками формирования древней индийской философии являются:

- экономические причины - переход от меди к железу, развитие товарно-денежных отношений;

- социально-политические причины - ослабление родоплеменных отношений, возникновение и развитие государства;

- мировоззренческие причины - высокий уровень развития религиозно- мифологического мировоззрения.

В индийской философии принято выделять три периода:

- ведийский период, когда философские воззрения еще не существовали отдельно от религиозных и мифологических учений;

- классический период, продолжавшийся с V в. до н.э. вплоть до X в. н.э.; именно в этот период сформировались основные ортодоксальные и неортодоксальные философские школы;

- постклассический

период (с

X в. по наши дни).

постклассический

период (с

X в. по наши дни).

Согласно установившейся традиции, вся ведическая литература (а именно она является источником древнеиндийского знания: само слово «веда» в переводе с санскрита означает «ведение», «знание») делится на четыре группы:

1. Самхиты (это четыре сборника: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа).

2. Брахманы («толкования высшей сути» и сборники ритуальных процедур).

3. Араньяки (букв. «лесные», лесные тексты для отшельников, стариков, скитальцев, предающихся философским размышлениям об истине).

4. Упанишады («сидение-ученика-подле-учителя»,«сокровенное знание»). Всего известно более двухсот упанишад.

В 2007 г. по решению ЮНЕСКО Ригведа внесена

в международный реестр «Память мира».

2007 г. по решению ЮНЕСКО Ригведа внесена

в международный реестр «Память мира».

Веды – это священные книги брахманов, которым они приписывали сверхъестественное происхождение. С точки зрения Вед, изначально существовали только Ничто и тепловая энергия — тапас. Впоследствии из взаимодействия Ничто и тапас родилось Единое, которое затем распалось на низ и верх, женское и мужское. При этом женское и мужское противопоставлялось друг другу как вожделение и усилие, которые возникли из желания.

Впоследствии Веды были дополнены рядом текстов комментирующего характера. Прежде всего, это упомянутые комментарии, которые получили название «Брахманы», поскольку они были составлены жрецами. В особую группу выделяются «Араньяки» — комментарии к Ведам, подготовленные лесными отшельниками.

Но наиболее значимыми среди них в связи с формированием философских представлений являются «Упанишады» — сборник, в котором излагаются основы учения о карме и переселении душ. Авторами Упанишад были ученики, которые приходили к лесным отшельникам и жили у них некоторое время. Упанишады не представляют собой изложения единого учения; скорее они являются несистематическим изложением достаточно разнородных идей и представлений.

В Упанишадах описывается атман — основа мира, одновременно и божественное начало, и безличный принцип. Атман одновременно и духовен, и материален, хотя духовное начало в нем преобладает.

Другое важное понятие, описывающееся в Упанишадах, — это брахман - причина всего сущего, духовный абсолют. Атман и брахман едины.

Формирование философии в Индии было связано с противостоянием брахманизму, опиравшемуся на племенные верования и обычаи и сохранившему значительную часть ведического ритуала, который был зафиксирован в четырех Ведах, или самхитах, — сборниках, объединявших гимны, которые прославляли богов. Истинными знатоками и толкователями ведической мудрости считались представители высшей касты — брахманы. Впоследствии к каждой веде был создан брахман (описание, комментарий). Свое название брахманы получили от имен жрецов, которые их создали.

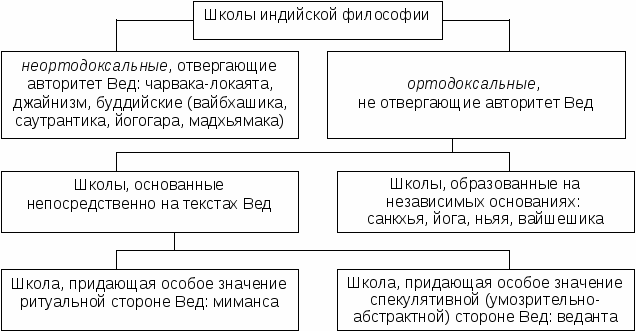

Ортодоксальные школы:

1) ньяя и вайшешика, которые возникли как самостоятельные, а впоследствии слились в одну школу.

Их сторонники полагали, что атомы (аголы), не различаясь с точки зрения размера и формы, в то же время обладают различающими их качествами: температурой, вкусом, цветом и т.д. Атомы формируют не материальный мир, а дхарму, то есть моральный закон, который управляет миром.

Школа ньяя известна созданием сложной логической системы. В ее основе лежало выделение 7 категорий: субстанции, качества, деятельность, отношение общности, отношение особенности, отношения присущности и небытие.

Мир, состоящий из атомов, – это постоянные изменения, проходящие как возрождение, так и упадок.

А кшапада

Гаутама (VI

век до н. э.) — индийский философ

и логик, автор

Ньяя-сутры.

кшапада

Гаутама (VI

век до н. э.) — индийский философ

и логик, автор

Ньяя-сутры.

Мало известно о жизни Акшапады Гаутамы. Он был учеником брахмана Сомашармана, возможно риши из рода Ангирасов, автор гимнов «Ригведы» или один из его потомков. Прозвище «Акшапада» означает «идущий рассеянный человек, смотрящий в землю или смотрящий под ноги».

«Ньяя-сутра» Гаутамы состоит из пяти книг, является основным источником ньяйи — одной из шести главных теистических школ индийской философии. Ньяя называется также системой Акшапады.

2. Санкхья и йога.

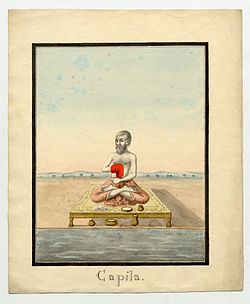

Капи́ла (санскр. ऋषि) — ведийский мудрец, который описывается в «Шримад-Бхагаватам» и других Пуранах и считается автором основных принципов индуистской философской системы санкхья, изложенной в классическом философском тексте «Санкхья-карика», состоящем из 70 сутр. Приложения и комментарии «Санкхья-карики» занимают 6 томов; они были составлены на протяжении многих столетий. Одним из основных комментариев к «Санкхья-карике» является «Капила-санкхья-правачана-сутра-вритти», авторства Анируддхи.

В «Махабхарате» Капила описывается как один из семи сыновей Брахмы; другие шесть сыновей — это Анируддха, Шана, Санатсуджата, Санака, Санандана, Санаткумара и Санатана. В «Вишну-пуране» и «Шримад-Бхагаватам», однако, он описывается как аватара Вишну, которая обучала бхакти-йоге.

Его потомки до сих пор проживают в Северной Индии, в особенности в районе Пенджаба. Они носят фамилию Капил.

Жизнеописание Капилы содержится в „Шримад-Бхагаватам“ („Бхагавата-пуране“), Песнь 3, Глава 33: Деяния Капилы, где говорится, что его родителями были Кардама Муни и Девахути.

После того, как отец Капилы оставил дом и принял отречённый образ жизни, Капила дал наставления Девахути

в философии санкхья-йоги и Вишну-бхакти, в результате чего она достигла мокши и чистой любви к Богу.

Капила выступает как одна из основных фигур в истории нисхождения Ганги из духовного мира на землю, которая связана с индуистским праздником Макара-санкранти и с ведийским царём Сагарой из династии Икшваку, который был родом из Айодхьи и являлся предком Рамы.

Царь Сагара Бог Индра

Царь Сагара совершил ашвамедху («жертвоприношение коня») девяноста девять раз. Когда, в согласии с правилами проведения жертвоприношения, Сагара в сотый раз послал коня вокруг земли, царь девов Индра преисполнившись зависти похитил коня и спрятал его в обители Капилы.

У Сагары было 60 000 сыновей, которые обнаружили коня, и, приняв Капилу за похитителя, напали на него. С помощью своей мистической силы Капила превратил их за одно мгновение в пепел. Аншуман, внук царя Сагары, пришёл к Капиле и стал молить его спасти их души,на что Капила ответил, что они будут спасены, только если Ганга снизойдёт с небес и омоет своими водами их пепел.

В «Бхагавад-гите», Кришна утверждает, что среди совершенных живых существ, он — Капила:

|

Из деревьев Я — баньян, а из мудрецов среди полубогов — Нарада. Из Гандхарвов Я — Читраратха, а среди совершенных живых существ Я — мудрец Капила. |

|

Поучения Капилы цитируются в различных священных текстах индуизма:

|

Я пришёл в этот мир для того, чтобы открыть людям философию санкхьи, которая по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самоосознания. Этот труднопостижимый путь самоосознания с течением времени был забыт людьми. Знай же, что Я воплотился как Капила, чтобы снова изложить эту философию и объяснить её людям. |

|

|

Когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом («я») и тем, что принадлежит телу («моё»), его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания, он поднимается над материальным счастьем и горем. |

|

|

Верховная Личность Бога — это Высшая Душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от Него, и это сияние даёт возможность ощутить Его присутствие всюду. |

|

|

Неувядаемую славу Господа воспевают всюду, ибо она приумножает славу Его преданных. Поэтому йог должен медитировать на Верховного Господа и Его преданных. Он должен сосредоточить свой ум на вечном образе Господа и медитировать на Него до тех пор, пока его ум не обретёт устойчивость. |

|

Суть философии санкхья

В мире действуют два начала: пракрити (материя) и пуруша (дух).

Цель философии санкхьи — отвлечение духа от материи.

Санкхья в своём развитии прошла четыре периода:

С

анкхья Капилы (VII—VI вв.

до н. э.) утверждала как

относительный монотеизм,

так и абсолютный монизм,

основные положения исходят

из Вед и Упанишад.

анкхья Капилы (VII—VI вв.

до н. э.) утверждала как

относительный монотеизм,

так и абсолютный монизм,

основные положения исходят

из Вед и Упанишад.

2. Теистическая санкхья Махабхараты, Бхагавад-гиты, Пуран. Проводилось различие между Пракрити и Пурушей, который выступал как «Познающий».

Многоликий бог Пуруши

Полное освобождение души достигается посредством познания подлинной природы Пракрити и Пуруши, слияния с Ишварой - абсолютной душой. Ведущие представители этого периода: Асури и Панчашикха.

3. Атеистическая санкхья буддийского периода, ставшая таковой под его воздействием. При помощи логики санкхья пыталась обосновать реальность «Я» перед нападками буддизма и пришла к логическому выводу о невозможности существования Ишвары.

4 .

Санкхья Виджнянабхишну (VII в.).

Возвращение к теистической санкхье.

Выделяют два типа санкхьи: эпическую и

классическую.

.

Санкхья Виджнянабхишну (VII в.).

Возвращение к теистической санкхье.

Выделяют два типа санкхьи: эпическую и

классическую.

Эпическая санкхья нашла своё отражение в философских текстах «Махабхараты» (прежде всего, в «Бхагавад-гите»).

Классическая санкхья представляет собой философскую систему, созданную Ишваракришной в первых веках н. э.

Ишваракришна

Санкхья отрицала существование Бога как творца мира: существование бога недоказуемо; можно объяснить возникновение и существование мира, не прибегая к понятию Бога.

Ш

кола

йога

занималась практической жизнью. Йога

основана на том, что человек связан

психически и физиологически с космосом.

кола

йога

занималась практической жизнью. Йога

основана на том, что человек связан

психически и физиологически с космосом.

Йога стремится к равновесию, к нирване. Для достижения нирваны следует приложить усилия, на физическом и духовном уровне. Существует множество упражнений для практики. Основным средством для достижения нирваны является медитация. Также необходимо выполнять дыхательные упражнения, принимать правильные позы, сосредотачивать психику.

Тело — жилище всех богов.

В

ладение

собой и своими чувствами являются частью

восьми фаз занятий йогой.

ладение

собой и своими чувствами являются частью

восьми фаз занятий йогой.

Индийская йога - это сложная дисциплина, основанная на учении о концентрации физических, психологических, духовных и моральных аспектах индивида.

Владение этой наукой предусматривает обретение человеком 10-ти достоинств: отказ от насилия, правдивость, уважение к другим, умеренность, целомудрие, этичность, скромность, преданность, сила духа и возвышенность души.

В процессе обучения йог проходит через 8 последовательных этапов:

1. искусство владения собой,

2. соблюдение норм морали

3. изучение священных текстов,

4. физические упражнения,

5. управление дыханием,

6. невосприимчивость к боли,

7. концентрация,

8 .

медитация и полное слияние человека с

объектом его размышлений.

Прохождение

подобного обучения должно в конечном

итоге позволить студенту достичь

состояния

саматхи, или

абсолютного просветления и слияния с

божественной сущностью.

.

медитация и полное слияние человека с

объектом его размышлений.

Прохождение

подобного обучения должно в конечном

итоге позволить студенту достичь

состояния

саматхи, или

абсолютного просветления и слияния с

божественной сущностью.

Конечная цель - достижение состояния экстаза и единства с абсолютом.

3 .

Миманса—учение,

которое занималось проблемами герменевтики

или толкованием ведических текстов.

.

Миманса—учение,

которое занималось проблемами герменевтики

или толкованием ведических текстов.

Основатель учения – Джаймини (пурва - миманса).

Это учение разработало систему понимания, направленную на наиболее точное и глубокое понимание священных текстов. Веды сторонниками этой школы рассматриваются не как творение конкретных людей, а как божественное откровение. Миманса - дуалистическое учение.

Реальными являются и душа, и тело.

Миманса разработала особую теорию познания.

Любое познание опирается на шесть источников: восприятие, вывод, сравнение, словесное описание и невосприятие.

Под невосприятием сторонники школы понимают отсутствие того, что ожидается.

Неортодоксальные школы: