- •16. Деградация почв и ландшафтов

- •16.1. Понятия, определения и классификация

- •16.2. Диагностика, оценка и предупреждение различных видов деградации почв и агроландшафтов

- •16.2.1. Эрозия почв и ее предотвращение

- •16.2.1.1. Понятие эрозии почв, классификация эрозионных процессов

- •16.2.1.2. Распространение и вредоносность эрозии

- •16.2.1.3. Факторы водной эрозии

- •16.2.1.4. Факторы ветровой эрозии

- •16.2.1.5. Предотвращение водной эрозии и противоэрозионное

- •33. Показатели устойчивости почв к эрозии и дефляции под различными культурами

- •16.2.1.6. Предупреждение ветровой эрозии почв.

- •16.2.2. Деградация физических свойств почв

- •16.2.3. Вторичный гидроморфизм

- •16.2.4. Подкисление почв

- •16.2.5. Биологическая деградация почв

- •16.2.6. Загрязнение почв гербицидами и их превращение

- •16.2.7. Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами

- •16.2.8. Опустынивание

16.2.1.5. Предотвращение водной эрозии и противоэрозионное

проектирование

Организационно-хозяйственные мероприятия. В основе предупреждения эрозионных процессов лежит оптимизация систем земледелия и вцелом природопользования. Решение проблемы начинается с обоснования специализации сельскохозяйственного предприятия, оптимального сочетания отраслей и рациональной структуры сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в соответствии с агроэкологическими условиями, противоэрозионной организацией территории в системе внутрихозяйственного землеустройства, обоснования системы земледелия и агротехнологий с учетом предохранения почв и агроландшафтов от эрозии и других видов деградации.

Организационно-хозяйственные мероприятия реализуются в системе ландшафтного планирования и проектирования, которая должна включать генеральную схему мероприятий в пределах республики, края, области; схему мероприятий по водосборным бассейнам, овражно-балочным системам; разработку противоэрозионной системы земледелия в рамках проекта внутрихозяйственного землеустройства; техно-рабочие проекты для выполнения гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий.

Такое планирование и проектирование должно осуществляться на принципах экологической обусловленности (обеспечение экологической устойчивости агроландшафта), экономической целесообразности, комплексности с учетом условий всего водосбора и социальной инфраструктуры (дорожная сеть и пр), иерархии (от генеральной схемы до техно-рабочего проекта), непрерывности (единой цепи: планирование – изыскания - проектирование – планирование – строительство – эксплуатация – мониторинг).

К особенностям противоэрозионного проектирования относится решение следующих вопросов:

оценка эрозионной опасности агроландшафтов по комплексу показателей;

- оптимизация водного режима эрозионноопасных агроландшафтов;

- расчет доз органических и минеральных удобрений для окультуривания эродированных почв и повышения их противоэрозионной стойкости;

- вероятностная оценка стокорегулирующей и противоэрозионной эффективности агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий;

- выбор оптимального комплекса противоэрозионных мероприятий;

- создание эрозионно-устойчивых агроландшафтов, в которых потери почв не должны превышать допустимые, а сток талых и ливневых вод должен находиться в пределах допустимых значений;

В процессе проектирования противоэрозионной системы земледелия выделяют агроландшафтные массивы земель, идентичных по степени смытости почв и интенсивности эрозии, на карте землепользования М 1:5 000 с сечением горизонталей через 1 м для отдельных форм склонов: прямых, вогнутых, выпуклых, сложных (сочетание форм профилей).

Границы разных категорий эрозионноопасных земель определяются по величине смыва почвы. Смыв почвы в период весеннего снеготаяния QТ (т/га) рассчитывается следующим образом (В.П. Герасименко, 1988):

QТ = Q L (sin ) КВл КЭксп Кф КПч КЭр К2,

где Q – среднемноголетний смыв почвы с зяби и уплотненной пашни, т/га; L – расстояние от водораздела, м; – крутизна склона в градусах; КВл – поправка на увлажненность территории (для лесной зоны 0,132; для лесостепной 0,115; для степной 0,103); КЭксп – поправка на экспозицию; Кф – поправка на форму склона; КПч – поправка на почву; КЭр – поправка на смытость почвы (0,88 – несмытые и слабосмытые; 1,0 – среднесмытые; 1,14 - сильносмытые); К2 – коэффициент влияния почвозащитных мероприятий.

Смыв почвы во время дождей (QЛ, т/га) рассчитывается по уравнению В.П. Герасименко (1988):

QЛ= i L (sin ) КВл Kф KПч KЭр А К2, (2.17)

где i – максимальная 30-минутная интенсивность дождей 50%-ой обеспеченности, мм/мин; L – расстояние от водораздела, м; - крутизна склона в град.; КВл – поправка на увлажненность территории (для лесной зоны 0,132; для лесостепной 0,115; для степной 0,103); Kф – поправка на форму склона; КПч – поправка на почву; КЭр – поправка на смытость почвы (0,88 – несмытые и слабосмытые; 1,0 – среднесмытые; 1,14 - сильносмытые); А – параметр агрофона (0,2 – залежь и многолетние травы; 1,0 – густопокровные культуры; 4,0 – пропашные культуры; 5,9 – пар); К2 – коэффициент влияния почвозащитных мероприятий.

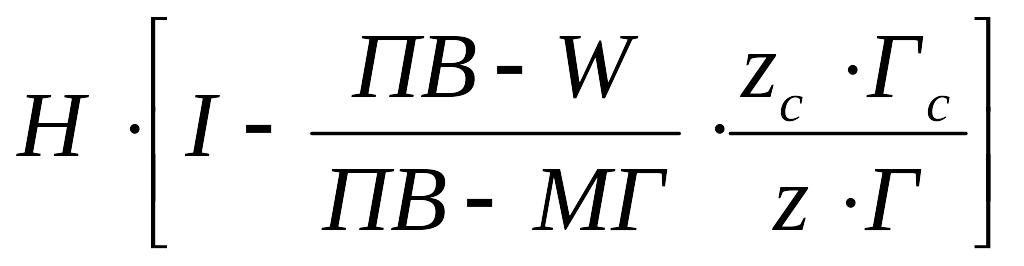

В результате устанавливают участки, на которых величина суммарного (весеннего и ливневого) смыва почвы не превышает допустимые значения интенсивности эрозии (Мσ т/га), которые вычисляются по формуле:

-

hд =

,(2.21)

Mд= |

|

, (2.22) |

где zc и z - мощность гумусового горизонта в смытой почве и на целинном аналоге, см; Гc и Г - содержание гумуса ( % ) в смытой почве и на целине Мз и Мп – соответственно, среднемноголетний смыв почвы на зяби и чистом пару (Мп=5,9), т/га; Зс и З - запасы гумуса на пашне и целинном аналоге в т/га; КПч - показатель типа (подтипа) почв; Сг/Сф - соотношение гуминовых и фулъвокислот в горизонте "А" на пашне (0,5 – дерново-подзолистая почва; 0,9 – серая лесная; 1,4 – чернозем типичный; 2,9 – лугово-черноземная почва; 1,3 – чернозем предкавказский; 1,6 – чернозем южный; 0,9 – каштановая почва; 0,5 – серозем).

Участки группируют по пяти категориям эрозионноопасности:

I категория - пахотные земли интенсивного использования на приводораздельных участках, как правило, несмытые с потенциальным (среднемноголетним) смывом менее 3 т/га за год.

II категория - земли интенсивного использования с преобладанием слабосмытых почв с потенциальным смывом 3,1 – 7 т/га (слабоэрозионные).

III категория - земли умеренного использования с преобладанием среднесмытых почв с потенциальной интенсивностью эрозии 7,1-15 т/га (среднеэрозионные)

IV категория - земли ограниченного использования, где распространены, в основном, сильносмытые почвы со среднемноголетним смывом 15,1-25 т/га (сильноэрозионные)

V категория - чрезвычайно эрозионноопасные с потенциальным смывом более 25 т/га.

Границы категорий земель по расчетным участкам соединяют между собой плавной линией с учетом рельефа, производят вычисления площадей земель по категориям. Картограмму категорий земель используют при формировании типов и видов севооборотов.

Для достоверного информационного обеспечения формул (.....) особое внимание следует уделять выделению групп склонов, сходных по микроклимату (приходу ФАР, снегоотложению, интенсивности снеготаяния, промерзанию-оттаиванию почвы, тепло- и влагообеспеченности, ветровому режиму, условиям перезимовки растений) и почвенным условиям (строению почвенного профиля, гранулометрическому составу, водопроницаемости, структурному состоянию и др.).

Определяющим условием при проектировании систем земледелия в сложных ландшафтах является противоэрозионная организация территории. Каждое поле должно быть вписано в природно-территориальный комплекс, идентифицированный в рамках водосборного бассейна. С этой целью для различных категорий ландшафтов должны применяться дифференцированные способы проектирования линейных рубежей.

В зависимости от предполагаемой интенсивности регулирования поверхностного стока (полного или частичного его задержания) и условий ландшафта используются следующие типы противоэрозиронной организации территории: контурная (включая прямолинейную, прямолинейно-контурную, контурно-параллельную и собственно контурную), контурно-полосная, контурно-мелиоративная.

Прямолинейное размещение продольных границ возможно в пределах приводораздельного (плакорного) ландшафта.

Прямолинейно-контурное размещение границ целесообразно на склонах крутизной до 3-5о. При этом в местах «перелома» прямых участков границ вписываются круговые кривые таких радиусов, которые позволяют «уложить» границу близко к изменению горизонтали. Минимальный радиус кривых - 60 м. Расстояние между продольными границами зависит от крутизны склона, почвенного покрова, степени защищенности растительностью, лесополосами и другими мероприятиями.

Контурно-параллельный способ проектирования линейных рубежей целесообразен на склонах 5-7о. При таком значительно более трудоемком проектировании обеспечивается достаточно близкое к горизонталям расположение продольных границ полей и в то же время исключается образование клиньев. Таким образом достаточно полно учитываются условия рельефа и обеспечивается высокопроизводительное использование машинно-тракторных агрегатов.

Собственно контурное размещение границ полей в строгом соответствии с направлением горизонталей может обеспечить наилучшие условия по задержанию стока и уменьшению смыва почвы, но сильно осложняет условия механизации технологических процессов, поскольку из-за резкого изменения расстояния между горизонталями при обработке образуются клинья самой разнообразной формы.

Контурная организация территории во всех ее вариантах может дополняться полосным размещением культур. Тогда она будет иметь название контурно-полосной.

Контурно-мелиоративную организацию территории проектируют в условиях высокой эрозионной опасности, если агротехническими приемами на фоне контурной организации территории не удается предотвратить эрозию. В этом случае предусматривается создание системы гидротехнических сооружений для задержания и безопасного отвода избыточного стока. В основе контурно-мелиоративной организации территории лежит единая водорегулирующая сеть линейных рубежей, строго увязанных с рельефом местности.

Каждое поле должно быть вписано в природно-территориальный комплекс, идентифицированный в рамках водосборного бассейна. С этой целью для различных категорий ландшафтов должны применяться дифференцированные способы проектирования линейных рубежей.

Агротехнологические противоэрозионные мероприятия. Сущность противоэрозионных мероприятий заключается в сокращении поверхностного стока, увеличении шероховатости поверхности, уменьшении микрорасчлененности склона, длины линий стока воды, а также в повышении водопрочности структуры почвы, защите ее от разрушения каплями дождя, увеличении межагрегатного сцепления за счет связывающего действия корней растений.

Подбор культур и севообороты. Растения по разному реагируют на снижение почвенного плодородия в результате эрозионных процессов и по разному влияют на их развитие.

Почвозащитная эффективность культур зависит прежде всего от густоты стояния растении, количества растительных осатков на поверхности почвы, которое они оставляют после себя, а также влияния на структурное состояние почвы растений и технологий их возделывания. В данном отношении растения разделяются на три группы: хорошо-, средне- и слабозащищающие почву. К первой группе относятся многолетние травы, ко второй — зерновые сплошного посева и однолетние травы, к третьей — пропашные, технические, овощные культуры, плодовые и виноградные насаждения. В таблице 33 приведены показатели устойчивости различных агротехнических фонов к эрозии и дефляции почв.