- •1. Сущность теории потребительского поведения.

- •2. Кривые и карта безразличия.

- •3. Влияние доходов потребителя на его потребительское поведение. Бюджетная линия.

- •4. Равновесие потребителя

- •5. Влияние изменение цен на поведение потребителей: эффект дохода и эффект замещения.

- •6. Излишки потребителя и производителя.

- •Понятие излишек потребителя

Тема: Теория потребительского поведения

План:

1. Сущность теории потребительского поведения. Кардиналистская и ординалистская теории потребительского поведения.

2. Кривые и карта безразличия.

3. Влияние доходов потребителя на его потребительское поведение. Бюджетная линия.

4. Равновесие потребителя

5. Влияние изменение цен на поведение потребителей: эффект дохода и эффект замещения.

6. Излишки потребителя и производителя.

1. Сущность теории потребительского поведения.

Анализ соотношения потребностей и спроса и их влияния на цены начали применять представители теоретического направления, получившего название «маржинализм» (marginal - предельный). Из отдельного направления маржинализм в настоящее время превратился в распространенный элемент методологии экономической науки. Аналитический аппарат маржинализма способствовал изучению механизма рынка, выявлению условий рыночного равновесия, особенностей рыночного ценообразования.

Одним из главных положений маржинализма является принцип рационального поведения человека в рыночной экономике, принцип экономического человека.

Теория потребительского поведения и спроса изучает совокупность взаимосвязанных принципов и закономерностей, руководствуясь которыми индивидуум формирует и реализует свой план потребления различных благ, ориентируясь при этом на наиболее полное удовлетворение своих потребностей.

Для того чтобы правильно распределить свой доход между разнообразными потребностями, потребитель должен иметь какую-то общую основу для их сопоставления. В качестве такой основы в конце ХIХ в. было принято понятие «полезность».

Все действия потребителя в конечном счете направлены на то, чтобы максимизировать полезность, которую он может извлечь из своего дохода. Стремясь к этой цели, индивидуум вынужден, опираясь исключительно на свои вкусы и предпочтения, каким-то образом сравнивать между собой различные блага или наборы благ, оценивать их полезность и отбирать те из них, которые в наибольшей мере способствуют решению поставленной задачи.

Полезность выражает степень удовлетворения, получаемого субъектом от потребления товара.

В теории предельной полезности существуют два направления, точнее, два подхода к измерению полезности: кардиналистский (количественный) и ординалистский (порядковый). Исторически и методологически кардинализм предшествует ординализму.

Кардиналистский подход к измерению полезности предполагает абсолютно точное, количественное определение величины полезности. Основателями данного направления теории предельной полезности были К. Менгер (1840–1921), Ф. фон Визер (1851–1926), Е. Бем-Баверк (1881–1953).

Количественная теория полезности основана на предположении о возможности сопоставления различных благ на основе сопоставления их полезностей, измеренных в специальных единицах. В качестве такой единицы предлагалось использовать единицу, названную «ютил» (от англ. utiliti - полезность). Ютилы - это гипотетические единицы полезности, предложенные для измерения удовлетворения, которое может получить человек от потребления какого-либо блага.

Различают общую и предельную полезность.

Общая полезность (TU) - это удовлетворение, которое субъект получает от потребления общего количества определенного блага. Она характеризует суммарную полезность некоторого количества единиц потребленного блага. Математически общую полезность можно выразить уравнением

TU = F (QA, QB, …, Qz),

где TU – общая полезность данного набора благ; Q,A, Qв, Qz – объемы потребления благ А, В, Z в единицу времени.

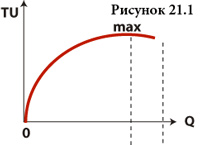

С ростом количества блага, которым располагает потребитель, растет общая полезность, но при этом темп увеличения общей полезности замедляется (рисунок 21.1). Если благо, удовлетворяющее потребность в еде (т.е. пищу), разделить на три части, первую часть условно обозначить 10 ед., то при добавлении второй части полезность увеличится до 18, на не до 20 ед., так как интенсивность удовлетворения потребности уменьшается (ведь 10 ед. уже потреблены и чувство голода уже не такое острое). После третьей части полезность увеличится уже до 24 ед. и т.д. Добавление последующих частей в конечном итоге приведет к достижению определенного пика, после которого общая полезнсть начнет убывать.

По горизонтали откладываем количество блага, по вертикали — общую полезность блага. Точка max показывает пик насыщения потребности.

График общей полезности показывает, что если сначала общая полезность блага растет, то после точки max она убывает.

Сумма общих полезностей всех потребляемых конкретным индивидуумом в единицу времени благ дает совокупную полезность.

Непрерывное потребление любого блага (потребление в ограниченное время) имеет свой предел: полезность каждой следующей порции потребленного блага оказывается ниже, чем у предыдущей. Поэтому график общей полезности представляет кривую линию, выпуклую вверх. В точке max обеспечивается полное насыщение конкретной потребности индивидуума, общая полезность достигает максимума, после чего кривая начинает снижаться.

Такой характер общей полезности свойствен абсолютному большинству потребляемых благ, однако потребление некоторых благ может не приводить к полному насыщению и индивидуум будет стремиться увеличивать их потребление.

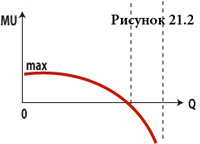

Изменение общей полезности отражается в показателе предельной полезности.

Предельная полезность MU — это дополнительная полезность, получаемая от потребления одной дополнительной единицы данного блага за единицу времени.

Предельная полезность (MU) представляет собой прирост общей полезности i-го блага в результате увеличения потребления его на одну единицу. Математически предельная полезность есть частная производная общей полезности по объему потребления этого блага. Одновременно величина предельной полезности равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к любой точке кривой общей полезности.

яблоки |

полезность (TU) |

предельная полезность (MU) |

1 |

10 |

10 |

2 |

14 |

4 |

3 |

16 |

2 |

Принцип (закон) убывающей полезности нередко называют первым законом Госсена, по имени немецкого экономиста Г. Госсена (1810–1859), сформулировавшего его в 1854 г.

Данный закон заключает в себе два положения. Первое утверждает убывание полезности последующих единиц блага в одном непрерывном акте потребления, так что в пределе обеспечивается полное насыщение данным благом. Второе положение утверждает убывание полезности первых единиц блага при повторных актах потребления.

Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что по мере потребления новых порций одного и того же блага его общая полезность возрастает замедленно.

Следует отметить, что закон убывающей предельной полезности не универсален, поскольку в ряде случаев предельная полезность последующих единиц блага вначале возрастает, достигает максимума и только потом начинает понижаться. Подобная зависимость существует для небольших порций делимых благ.

Второй закон Госсена заключается в утверждении, что полезность, получаемая из последней денежной единицы, израсходованной на приобретение какого-либо блага, одинакова независимо от того, на какое именно благо она затрачена.

Анализ поведения потребителя на основе количественной теории полезности предполагает использование следующих гипотез.

Рациональный потребитель в рамках ограниченного бюджета так осуществляет свои покупки, чтобы получить максимальное удовлетворение (максимум полезности) от всей совокупности потребляемых благ.

Каждый потребитель может дать количественную оценку в ютилах полезности любого потребляемого им блага. Предполагается, что шкала измерения полезности определена с точностью до линейного преобразования, поэтому она образует кардинальную, или строгую, меру.

Предельная полезность блага убывает, т.е. полезность каждой следующей единицы блага, получаемой в данный момент, меньше полезности предыдущей единицы. Принцип убывающей предельной полезности часто называют «первым законом Госсена».

Количественная оценка полезности какого-либо товара или товарного набора имеет исключительно индивидуальный, субъективный характер. В основе количественного подхода лежит не объективное измерение полезности, а субъективные оценки потребителей. Относительно способности индивида количественно оценивать, хотя бы только для себя, полезность приобретаемых им благ высказывались сомнения с момента появления этой теории.

Ординалистская (порядковая) теория полезности является альтернативой кардиналистской (количественной) теории полезности.

Ординалистскую (порядковую) теорию полезности предложили английский экономист и статистик Ф. Эджуорт (1845–1926), итало-швейцарский социолог и экономист В. Парето (1848–1923), американский экономист и статистик И. Фишер (1867–1947). В 30-х гг. XX в. после работ Р. Аллена и Дж. Хикса эта теория приобрела завершенную форму и по настоящее время остается наиболее распространенной.

Согласно этой теории, предельную полезность измерить невозможно; потребитель измеряет не полезность отдельных благ, а полезность наборов благ. Измеримости поддается только порядок предпочтения наборов благ. Критерий ординалистской (порядковой) теории полезности предполагает упорядочение потребителем своих предпочтений относительно благ.

Ординалистская (порядковая) теория полезности основана на нескольких аксиомах. Заметим, что среди экономистов нет единства относительно количества и названия аксиом. Одни авторы называют четыре аксиомы, другие – три аксиомы. Здесь мы выделим следующие аксиомы.

1. Аксиома полной (совершенной) упорядоченности предпочтений потребителя. Потребитель, совершающий покупку, всегда может или назвать, какой из двух наборов благ лучше другого, или признать их равноценными. Так, для наборов А и Б или А ≻ Б, или Б ≻ А, или А ~ Б, где знак «≻ » выражает отношение предпочтения, а знак «~» – отношение равноценности или безразличия.

Т.е. предпочтения потребителей уже сформировались (Это означает, что потребители могут сравнивать и классифицировать все наборы потребительских товаров и услуг. Другими словами, из двух наборов А и Б потребитель предпочтете А вместо Б, или Б вместо А, или будет одинаково удовлетворен обеими.).

2. Аксиома транзитивности предпочтений потребителя означает, что для принятия определенного решения и его осуществления потребитель должен последовательно переносить предпочтения с одних благ и их наборов на другие. Так, если А ≻ Б, а Б ≻ В, то всегда А ≻ В, а если А ~ Б и Б ~ В, то всегда А~ В. Из представленного ранжирования следует, что А доставляет большее удовлетворение, чем Б, а Б – большее, чем В. Следовательно, А дает большее удовлетворение, чем В.

Транзитивность также предполагает, что если потребитель не делает различия между альтернативами А и Б и между Б и В, то он всегда не должен делать различия между А и В.

3. Аксиома о ненасыщаемости потребностей гласит, что потребители всегда предпочитают большее количество любого блага меньшему. Под эту аксиому не подходят антиблага, обладающие отрицательной полезностью, поскольку понижают уровень благосостояния данного потребителя. Так, загрязнение воздуха, шум снижают уровень полезности потребителей. В ординалистской теории полезности используются кривые и карта безразличия. Графически система предпочтений потребителя иллюстрируется посредством кривых безразличия, впервые использованных Ф. Эджуортом в 1881 г.

4. Гипотеза независимости потребителя: удовлетворение потребителя зависит только от количества потребляемых им товаров и не зависит от количества товаров, потребляемых другими. Здесь исключаются такие типичные случаи взаимных влияний, как эффект присоединения к большинству (покупается то, что покупают другие), эффект сноба (доминирует стремление выделиться из толпы), эффект Веблена (престижное или демонстративное потребление, целью которого является создание особого впечатления). Все это означает, что потребитель не руководствуется чувством зависти и сострадания по отношению к окружающим.

В порядковой теории полезности понятие «полезность» означает порядок предпочтения товаров (товарных наборов) потребителем. Поэтому задача максимизации полезности сводится к задаче выбора потребителем наиболее предпочтительного товарного набора из всех доступных для него товарных наборов.