- •М инистерство образования и науки республики казахстан атырауский институт нефти и газа

- •Кафедра «Электроэнергетика»

- •Содержание

- •Введение

- •Программа обучения по дисциплине (syllabus) для студента

- •2.Цели и задачи изучаемой дисциплины

- •3. Содержание и план изучения учебной дисциплины

- •Контрольные вопросы для подготовки к экзамену

- •5. Рекомендуемая литература

- •5.1 Основная литература (ол)

- •5.2.Дополнительная литература (дл)

- •Методические указания (му)

- •5.4. Технические средства

- •График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

- •6.1 Тематический план и сроки сдачи заданий по срсп

- •Задание для срс

- •7. Контроль и оценка результатов обучения

- •Итоговая оценка знаний студентов по дисциплине

- •3. Лекционный комплекс Лекция 1. Введение. Переходные процессы в электроэнергетических системах Основные понятия и определения

- •Термины и определения

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 2 Тема: Токи короткого замыкания. Причины возникновения и последствия коротких замыканий. Назначение расчетов коротких замыканий и общие сведения о расчетных условиях

- •Природа возникновения коротких замыканий

- •Виды повреждений в трехфазных сэс

- •Последствия коротких замыканий

- •Возникновения различных видов кз в % в зависимости от напряжения сети

- •Основные причины, вызывающие электромагнитные переходные процессы:

- •Для предотвращения коротких замыканий и уменьшение и последствие необходимо:

- •Назначение расчетов коротких замыканий

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3. Тема: Трехфазное короткое замыкание в электрической цепи

- •Методы расчета тока трехфазного короткого замыкания

- •Ударный ток короткого замыкания

- •Действующее значение тока кз и его составляющих

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4 Тема: Составление расчетной схемы и схемы замещения

- •Применение системы относительных единиц

- •«Преобразование схем замещения»

- •Точное приведение элементов схемы замещения в именованных единицах

- •Приближенное приведение схемы замещения в именованных единицах

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 5 Тема: Несимметричные переходные процессы

- •Метод симметричных составляющих

- •Схемы отдельных последовательностей

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 6 Тема: Установившийся режим короткого замыкания

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 7 Тема: Расчет коротких замыкании в электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ

- •Дополнительные факторы, подлежащие учету при расчете токов кз

- •Особенности выбора расчетных условия

- •Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8 Тема: Расчет коротких замыкании в электроустановках переменного тока напряжением выше 1кВ

- •Расчет начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания от электрических машин

- •Расчет апериодической составляющей тока короткого замыкания в произвольной схеме

- •Существует несколько методов ее определения.

- •Способы определения ударного коэффициента и ударного тока короткого замыкания

- •Учет комплексной нагрузки при расчете токов короткого замыкания

- •Типовой состав комплексной нагрузки

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9 Тема: Учет синхронных и асинхронных электродвигателей при расчете токов короткого замыкания

- •Учет комплексной нагрузки при расчетах коротких замыканий

- •Учет сопротивления электрической дуги

- •Особенности расчета коротких замыканий в электроустановках постоянного тока с аккумуляторными батареями

- •Параметры аккумулятора типа ск-1

- •Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000в

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10 Тема: Статическая устойчивость. Основные понятия и определения устойчивости

- •Допущения, принимаемые при анализе устойчивости

- •Задачи расчета устойчивости электрических систем

- •Статическая устойчивость нагрузки

- •Статическая устойчивость простейшей системы

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 11 Тема: Динамическая устойчивость. Основные понятия и определения устойчивости

- •Динамическая устойчивость двигателей нагрузки

- •Динамическая устойчивость при к.З. На линии

- •Мероприятия по улучшению устойчивости электрических систем

- •Мероприятия, основанные на улучшении параметров элементов электрической системы

- •А) последовательное; б) параллельное включение;

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 12 Тема: Расчет термического и электродинамического воздействия токов короткого замыкания на проводники и электрооборудования

- •Термическое действие токов короткого замыкания

- •Определение интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока короткого замыкания

- •Термическое воздействие токов короткого замыкания на проводники

- •Электродинамические действие токов короткого замыкания

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 13 Тема: Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников

- •Выбор по условиям рабочих продолжительных режимов

- •Проверка на термическую стойкость. Проверка проводников. Проверка электрических аппаратов

- •Предельно допустимые температуры нагрева проводников при кз

- •Проверка электрических аппаратов

- •Проверка на электродинамическую стойкость

- •Расчетные схемы шинных конструкции

- •Основные характеристики материалов шин

- •Проверка гибких проводников линии электропередачи и распределительных устройств на возможность их опасного сближения и схлестывания при коротких замыканиях

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 14 Тема: Ограничение токов короткого замыкания. Постановка задачи. Методы и средства ограничения токов короткого замыкания

- •Методы и средства ограничения токов короткого замыкания

- •Классификация методов и средств ограничения токов короткого замыкания

- •Схемные решения

- •А) продольное разделение сетей; б) поперечное разделение сетей;

- •Деления сети

- •А) исходная схема; б) деление ру на две части; в) схема с удлиненными блоками;

- •А) исходная схема; б) деление ру на две части; в) схема с удлиненными блоками;

- •А) исходная схема; б) разрыв автотрансформаторных связей между двумя или тремя ру повышенных напряжений;

- •Общие требования к токоограничивающим устройствам

- •Токоограничивающие реакторы

- •Реакторы с линейной характеристикой

- •Реакторы с нелинейной характеристикой

- •Токоограничивающие коммутационные аппараты

- •Токоограничивающие устройства трансформаторного типа

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15 Тема: Однократная поперечная и продольная несимметрия

- •Однофазное короткое замыкание

- •Двухфазное короткое замыкание

- •Двухфазное короткое замыкание на землю

- •Учет переходного сопротивления в месте замыкания

- •Разрыв одной фазы трехфазной цепи.

- •Контрольные вопросы

- •4. Практические занятия Практическая работа № 1 Тема: Определение мощности нагрузки

- •Практическая работа № 2 Тема: Расчет токов короткого замыкания

- •Практическая работа № 3 Тема: Расчет начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания

- •3.1. Расчет составляющей тока трехфазного короткого замыкания за блоком генератор-трансформатор

- •Методика расчета

- •Практическая работа № 4

- •4.1. Расчет составляющей тока трехфазного короткого замыкания синхронного генератора

- •Методика расчета

- •Практическая работа № 5 Тема: Учет изменения параметров в цепи при расчете токов короткого замыкания

- •Практическая работа № 6 Тема: Расчет токов короткого замыкания для ад и сд

- •Практическая работа № 7 Тема: Проверка электрооборудования на термическую стойкость при коротких замыканиях

- •7.1. Проверить на термическую стойкость при кз выключатель типа вмпэ-10-630-20 уз

- •7.2. Проверить на термическую стойкость при кз выключатель типа вмт-110б-20/1000у1

- •Практическая работа № 8 Тема: Проверка электрооборудования на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях

- •8.1. Проверить на электродинамическую стойкость при кз изолятора

- •Методика расчета

- •8.2. Проверить на электродинамическую стойкость при кз трехфазную шинную конструкцию - изолятора

- •Методика расчета

- •Практическая работа № 9 Тема: Эквивалентная электрическая схема замещения

- •Схемы замещения трансформаторов, автотрансформаторов и сдвоенных реакторов. Определение их индуктивных сопротивлений

- •Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений

- •Формулы для определения реактивных сопротивлений элементов сэс

- •Практическая работа № 10 Тема: Ограничение токов короткого замыкания

- •А) несекционированное; б) секционированное;

- •Общие требования к токоограничивающим устройствам

- •Практическая работа № 11 Тема: Выбор токоограничивающих реакторов

- •Токоограничивающие реакторы

- •Методика расчета

- •Технические данные реактора

- •Практическая работа № 12 Тема: Выбор токоведущих частей и аппаратов Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы

- •12.1. Выбор сечения шин

- •Параметры отдельных элементов:

- •Методика расчета

- •12.2. Выбор сборных шин 110 кВ

- •Методика расчета

- •Выбор допустимого сечения кабелей, питающих местных потребителей электроэнергии, с учетом установленных типов линейных реакторов

- •Практическая работа № 13 Тема: Выбор кабелей

- •Кабели, рекомендуемые для прокладки в земле и воздухе

- •Методика расчета

- •13.1. Выбор сечение кабеля

- •Методика расчета

- •Решение Расчетный ток нагрузки на ру-10 кВ тп

- •Проверка сечения кабеля асб2л 3х70 по экономической плотности тока

- •Проверка сечения кабеля на термическую устойчивость к действию токов короткого замыкания

- •Проверка по потере напряжения

- •Практическая работа № 14 Тема: Схемы электрических соединений на стороне 6-10 кВ

- •14.1. Схема с одной системой сборных шин

- •А) несекционированных выключателем; б) секционированных выключателем;

- •14.2. Схема с двумя системами сборных шин

- •14.3. Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ и выше Упрощенные схемы ру

- •А) без выключателя вн; б) с отделителем вн; в) с выключателем вн;

- •14.4. Кольцевые схемы

- •А) схема треугольника; б) схема четырехугольника; в) схема шестиугольника;

- •Практическая работа № 15 Тема: Схемы электроснабжения собственных нужд подстанции

- •А) с оперативным переменным током; б) с оперативным постоянным током;

- •Методика расчета

- •15.1. Выбрать мощность трансформаторов на узловой подстанции

- •Методика расчета

- •Контрольные задания

- •Темы курсовых проектов по электрически сети и системам

- •Исходные данные к курсовому проекту

- •7. Требования к оформлению расчетных работ

Статическая устойчивость нагрузки

Нагрузка электрической системы оказывает влияние на устойчивость синхронных генераторов. Если мощность приемной системы соизмерима с мощностью электропередачи, то напряжение на шинах нагрузки не остается постоянным при изменении режима работы электропередачи. В этом случае предел передаваемой мощности (называемый действительным пределом) существенно ниже предела при постоянстве напряжения на шинах нагрузки. С другой стороны, колебания напряжения на шинах нагрузки могут вызвать неустойчивость синхронных и асинхронных двигателей, входящих в состав нагрузки, т.е. неустойчивость самой нагрузки.

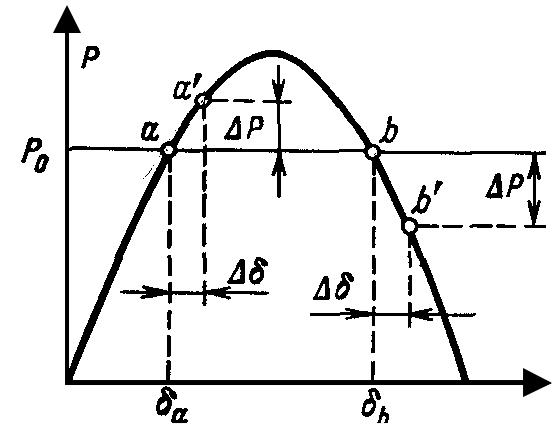

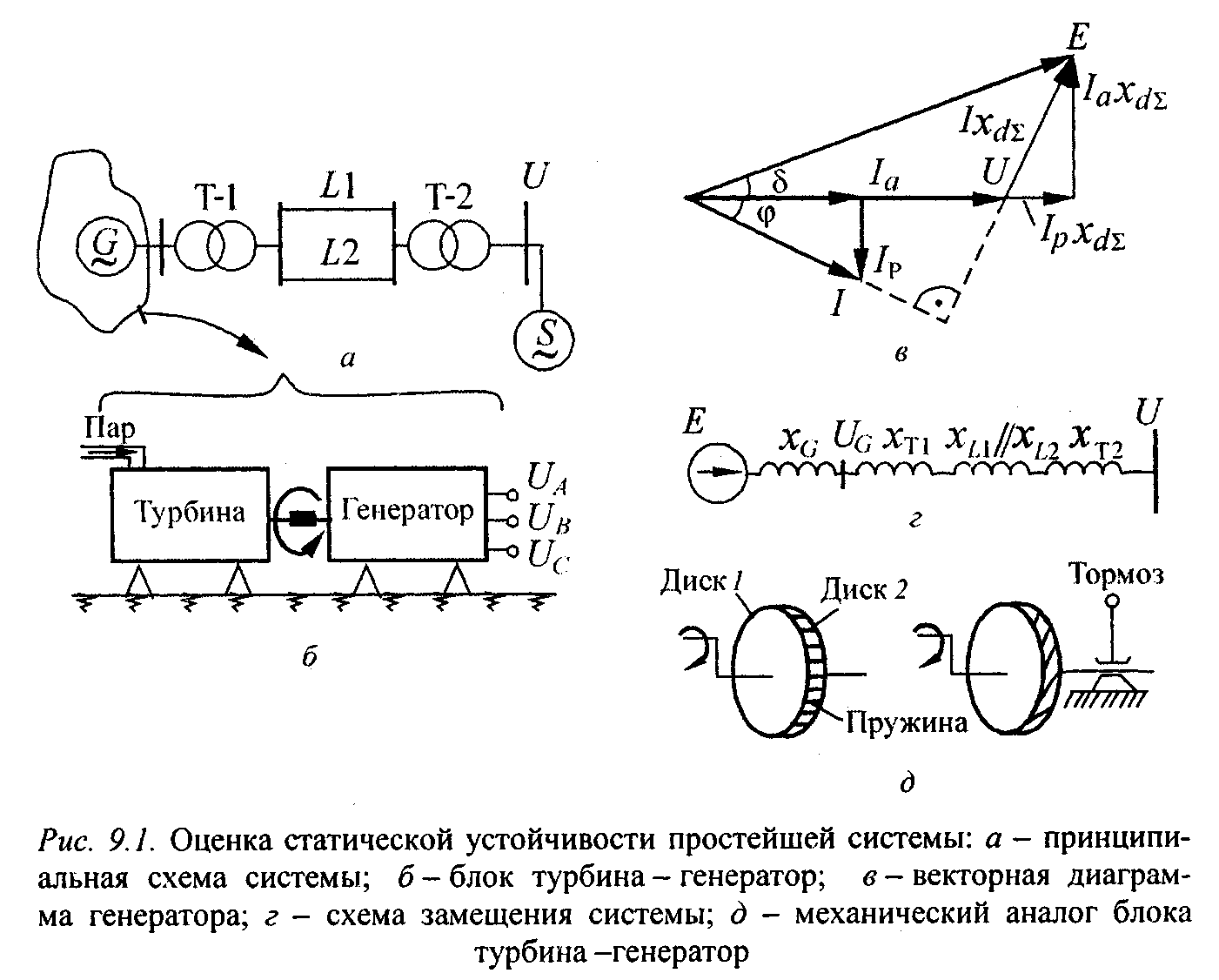

Статическая устойчивость простейшей системы

Под простейшей системой понимается такая, в которой одиночная электростанция (эквивалентный генератор) связана с шинами (системой) неизменного напряжения трансформаторами и линиями, по которым передается мощность от станции в систему (рисунок 10.1, а). Принимается, что суммарная мощность электрических станций системы во много раз превышает мощность рассматриваемой станции. Это позволяет считать напряжение на шинах системы неизменным (U= const) при любых режимах ее работы.

На рисунок 10.1, б представлены два основных агрегата тепловой электрической станции: турбина и генератор. Ротор турбины приводится во вращение паром, подводимым к турбине от котла электростанции. Вращающий момент турбины зависит от количества энергоносителя. Для паровой турбины - это пар, для гидротурбин - вода. В нормальном режиме эксплуатации основные параметры энергоносителя - температура и давление пара - стабильны, поэтому вращающий момент турбины постоянен. Мощность, выдаваемая генератором в систему, определяется несколькими параметрами, влияние которых зависит от характеристики мощности генератора.

Рисунок 10.1. Оценка статической устойчивости простейшей системы:

а) принципиальная схема системы; б) блок турбины – генератор; в) векторная диаграмма генератора; г) схема замещения системы; д) механический аналог блока турбина – генератор;

![]() Для

получения характеристики мощности

построена векторная диаграмма

электропередачи (рисунок

10.1, в).

Она повторяет диаграмму, однако в ней

полный вектор тока заменен на его

действительную и мнимую составляющие,

а сопротивление xd

- на

сопротивление хdΣ

получаемое

из схемы замещения системы,

представленной

на рисунок 10.1, г:

Для

получения характеристики мощности

построена векторная диаграмма

электропередачи (рисунок

10.1, в).

Она повторяет диаграмму, однако в ней

полный вектор тока заменен на его

действительную и мнимую составляющие,

а сопротивление xd

- на

сопротивление хdΣ

получаемое

из схемы замещения системы,

представленной

на рисунок 10.1, г:

![]()

Из

векторной диаграммы следует, что

![]() где

Iа

- активная составляющая тока; δ - угол

сдвига ЭДС E

относительно напряжения U.

Умножая

обе части равенства на U/хdΣ

получим

где

Iа

- активная составляющая тока; δ - угол

сдвига ЭДС E

относительно напряжения U.

Умножая

обе части равенства на U/хdΣ

получим

![]() где

Р

- активная

мощность, выдаваемая генератором

(принята в относительных единицах).

где

Р

- активная

мощность, выдаваемая генератором

(принята в относительных единицах).

Зависимость имеет синусоидальный характер и называется характеристикой мощности генератора. При постоянных ЭДС Е генератора и напряжении U угол поворота генератора определяется только его активной мощностью, которая, в свою очередь, определяется мощностью турбины. Наглядной иллюстрацией зависимости мощности (момента) турбины от угла сдвига δ является система двух дисков, соединенных пружинами (рисунок 10.1, д).

В

режиме холостого хода (без учета трения)

приводящий (поле ротора, связанного

с

турбиной) и приводимый (поле статора)

диски не образуют

угла

сдвига относительно друг друга. При

появлении тормозящего момента (реакция

статора) угол сдвига между диска будет

тем больше, чем больше тормозящий

момент. Очевидно, что при увеличении

тормозящего момента может произойти

поворот одного диска относительно

другого, что является нарушением

устойчивости рассматриваемой системы.

Мощность турбины зависит от количества

энергоносителя, и в координатах Р,

δ изображается прямой линией. При

определенных значениях ЭДС генератора

Е

и

напряжения приемной системы U

характеристика

мощности имеет максимум, который

вычислялся по формуле

![]() Иногда эту величину называют «идеальным»

пределом мощности простейшей электрической

системы. Заданному значению мощности

турбины соответствуют две точки

пересечения характеристик а

и

b,

в которых мощности генератора и турбины

уравновешивают друг друга.

Иногда эту величину называют «идеальным»

пределом мощности простейшей электрической

системы. Заданному значению мощности

турбины соответствуют две точки

пересечения характеристик а

и

b,

в которых мощности генератора и турбины

уравновешивают друг друга.

Механическим

аналогом рассматриваемой системы с

точки зрения

статической

устойчивости может служить шарик,

помещенный на изогнутую поверхность

так, как это показано на рисунке 10.1, г.

Положение точки а

устойчиво,

так как любое (даже незначительное)

перемещение шарика влево или вправо

заканчивается его возвращением в

исходную точку. Положение b

неустойчиво,

Так как малейшее отклонение от этого

положения вызовет переход шарика в

новое положение. Формальным признаком

статической устойчивости электрической

системы может служить знак приращения

мощности к приращению угла. Если

∆Р/∆δ

> 0,

то система устойчива, если это соотношение

отрицательно, то неустойчива. Переходя

к пределу, можно записать критерий

устойчивости простейшей системы:

![]() Увеличение мощности турбины от

значения Р0

до

Р/0

приводит

к возрастанию угла ротора до значения

Увеличение мощности турбины от

значения Р0

до

Р/0

приводит

к возрастанию угла ротора до значения

![]() и

уменьшению

запаса статической устойчивости,

который определяется следующим

образом:

и

уменьшению

запаса статической устойчивости,

который определяется следующим

образом:

![]()

Запас устойчивости электропередачи, связывающей станцию с шинами энергосистемы, должен быть не менее 20 % в нормальном режиме и 8 % в кратковременном послеаварийном.

В

рассматриваемых простейших условиях

признаком устойчивости системы является

такой характер изменения мощностей и

моментов при небольшом отклонении от

состояния равновесия, который вынуждает

систему вновь возвращаться к исходному

состоянию. В режиме работы в точке а

(рисунок

10.2), мощности

генератора и турбины уравновешивают

друг друга. Если допустить, что угол

![]() получает небольшое приращение

получает небольшое приращение

![]() ,

то мощность генератора, следуя

синусоидальной зависимости от угла,

также изменится на некоторую величину

,

то мощность генератора, следуя

синусоидальной зависимости от угла,

также изменится на некоторую величину

![]() ,

причем, как видно из рисунке 10.2,

в точке а

положительному приращению угла

соответствует также положительное

изменение мощности генератора

.

Что же касается мощности турбины, то

она не зависит от угла

,

причем, как видно из рисунке 10.2,

в точке а

положительному приращению угла

соответствует также положительное

изменение мощности генератора

.

Что же касается мощности турбины, то

она не зависит от угла

![]() и при любых изменениях последнего

остается постоянной и равной

и при любых изменениях последнего

остается постоянной и равной![]() .

В

результате изменения мощности генератора

равновесие моментов турбины и

генератора оказывается нарушенным и

на валу машины возникает избыточный

момент тормозящего характера, поскольку

тормозящий момент генератора в силу

положительного изменения мощности

преобладает над вращающим моментом

турбины.

.

В

результате изменения мощности генератора

равновесие моментов турбины и

генератора оказывается нарушенным и

на валу машины возникает избыточный

момент тормозящего характера, поскольку

тормозящий момент генератора в силу

положительного изменения мощности

преобладает над вращающим моментом

турбины.

Под влиянием тормозящего момента ротор генератора начинает замедляться, что обусловливает перемещение связанного с ротором вектора э.д.с. генератора Е в сторону уменьшения угла . В результате уменьшения угла вновь восстанавливается исходный режим работы в точке а и, следовательно, этот режим должен быть признан устойчивым. К тому же выводу можно прийти и при отрицательном приращении угла в точке а.

Рисунок 10.2. Изменение мощности при приращениях угла

|

Рисунок 10.3. Выпадение из синхронизма |

Рисунок 10.4. Зависимость синхронизирующей мощности от угла |

Совершенно иной получается картина в точке b. Здесь положительное приращение угла сопровождается не положительным, а отрицательным изменением мощности генератора .

Изменение мощности генератора вызывает появление избыточного момента ускоряющего характера, под влиянием которого угол не уменьшается, а возрастает. С ростом угла мощность генератора продолжает падать, что обусловливает дальнейшее увеличение угла и т. д. Процесс сопровождается непрерывным перемещением вектора э. д. с. Е относительно вектора напряжения приемной системы U (рисунок 10.3) и станция выпадает из синхронизма. Таким образом, режим работы в точке b статически неустойчив и практически неосуществим.

Под

статической устойчивостью, вообще

говоря, понимают способность системы

самостоятельно восстановить исходный

режим работы при малом возмущении.

Статическая устойчивость является

необходимым условием существования

установившегося режима работы системы,

но отнюдь не предопределяет способности

системы продолжать работу при резких

нарушениях режима, например при

коротких замыканиях. Итак, точка а

и, любая другая точка на возрастающей

части синусоидальной характеристики

мощности отвечают статически устойчивым

режимам и, наоборот, все точки падающей

части характеристики

—

статически неустойчивым. Отсюда вытекает

следующий формальный признак статической

устойчивости рассмотренной простейшей

системы: приращения угла

и мощности генератора Р

должны иметь один и тот же знак, т. е.

![]() или, переходя к пределу:

или, переходя к пределу:

|

|

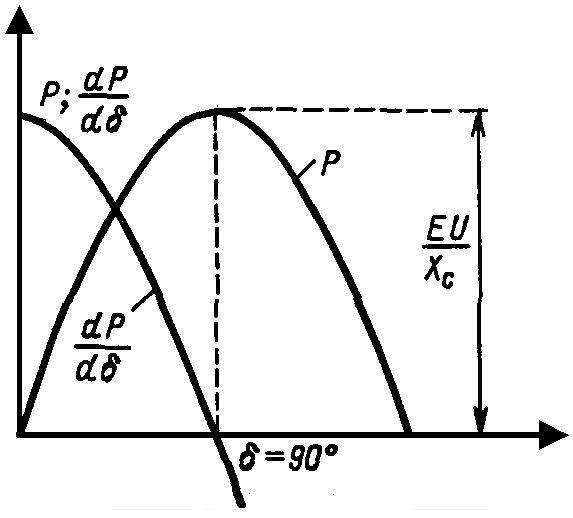

Производная

![]() ,

как известно, носит название

синхронизирующей мощности, и,

следовательно, критерием статической

устойчивости системы в рассмотренных

условиях является положительный знак

синхронизирующей мощности. Производная

мощности по углу согласно

(2.1)

равна:

,

как известно, носит название

синхронизирующей мощности, и,

следовательно, критерием статической

устойчивости системы в рассмотренных

условиях является положительный знак

синхронизирующей мощности. Производная

мощности по углу согласно

(2.1)

равна:

|

|

Она положительна при < 90° (рисунок 10.4). В этой области и возможны устойчивые установившиеся режимы работы системы. Критическим с точки зрения устойчивости в рассматриваемых условиях (при чисто индуктивной связи генератора с шинами приемной системы) является значение угла = 90°, когда достигается максимум характеристики мощности.

Метод малых отклонений, или малых колебаний широко используется при анализе устойчивости системы. Следует отметить, что причиной нарушения статической устойчивости может быть работа автоматики при ошибке в установке регулировочных коэффициентов или выходе режима за пределы зоны устойчивости.

Рекомендуемая литература: ОЛ3, ДЛ1