- •Коллектив авторов Профилактика и коррекция нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы у детей и подростков

- •Аннотация

- •Коллектив авторов Профилактика и коррекция нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы у детей и подростков: Пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей

- •Введение

- •Рабочая классификация нарушений и заболеваний кмс у детей и подростков

- •Материально‑техническое обеспечение метода

- •Глава 1. Возрастная динамика формирования костно‑мышечной системы у детей и подростков

- •Дошкольный возраст (3‑7 лет)

- •Младший школьный возраст (7‑10 лет)

- •Средний школьный возраст (11–14 лет)

- •Старший школьный возраст (15–18 лет)

- •Глава 2. Факторы риска нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы у детей и подростков

- •Глава 3. Профилактика и коррекция нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы у детей и подростков

- •3.1. Диагностика нарушений костно‑мышечной системы у детей и подростков Методика определения и оценка состояния костно‑мышечной системы у детей и подростков

- •Тест для выявления нарушений осанки

- •Тест для выявления истинного сколиоза

- •Тест для выявления плоскостопия

- •3.2. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений

- •3.2.1. Осанка

- •3.2.2. Походка

- •3.2.3. Посадка

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Тест для выявления истинного сколиоза

У детей иногда диагностируется истинный сколиоз. Следует помнить, что такими сколиозами можно считать только те, которые сопровождаются торсией. Торсия (torsia) – поворот позвоночника относительно собственной вертикальной оси, при котором остистые отростки позвоночника уклоняются в ту или иную сторону от срединной плоскости, образуя выпуклость, видимую при наклоне туловища.

Основным приемом для выявления истинного структурного сколиоза считается осмотр со сгибанием позвоночника и наклоном туловища вперед. Наклон туловища проводится медленно, при этом руки свободно свисают вниз, ноги выпрямлены. При наличии сколиоза определяется асимметричное реберное выбухание в грудном отделе и мышечный валик в поясничном отделе. Для более точного выявления торсии позвоночника осмотр следует проводить в двух положениях: сзади и спереди.

При осмотре сзади, наклоняя туловище ребенка от себя, можно выявить торсию грудопоясничного и поясничного отделов.

При осмотре спереди, наклоняя туловище ребенка к себе, можно обнаружить торсию верхнегрудного и грудного отделов (рис. 4).

Рис. 4. Выявление сколиоза

Данное тестовое обследование проводится врачом школы или поликлиники. Все дети с подозрением на сколиоз должны быть направлены к ортопеду.

Тест для выявления плоскостопия

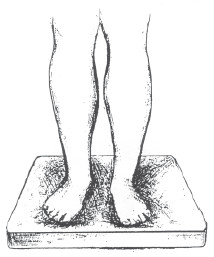

Наиболее часто встречающейся патологией опорно‑двигательного аппарата у детей школьного возраста является деформация свода стопы – плоскостопие. Речь идет о продольном плоскостопии, так как поперечное плоскостопие в детском возрасте встречается сравнительно редко. При не резко выраженных формах деформации свода стопы (плоскостопие I степени) субъективные жалобы, как правило, отсутствуют. Однако для своевременного назначения ортопедических мероприятий имеет значение выявление именно данных форм. Ведущую роль в этом должны играть массовые профилактические осмотры, в процессе которых решается вопрос о направлении ребенка к ортопеду. В педиатрической практике, особенно при массовых обследованиях, состояние свода стопы чаще всего определяется путем осмотра, хотя этот метод не может быть признан достаточно объективным для диагностики продольного плоскостопия (Ю.А. Ямпольская, 1984). Необходимо обследовать стопы, применяя плантографию (получение отпечатков стоп с помощью плантографа)1 (рис. 5). Для массовых обследований школьников наиболее удобна оценка плантограммы по методу В.А. Яралова‑Яранянца с соавт.

Рис. 5. Получение отпечатков стоп с помощью плантографа

Плантограф представляет собой деревянную рамку (высотой 2 см и размером 40x40 см), на которую натянуто полотно (или мешковина) и поверх него полиэтиленовая пленка. Полотно снизу смачивается чернилами для авторучки или штемпельной краской. На пол под окрашенную сторону плантографа кладется чистый лист бумаги. Обследуемый становится обеими ногами или поочередно то одной, то другой ногой на середину рамки, обтянутой полиэтиленовой пленкой. Окрашенная ткань прогибается, соприкасаясь в местах давления с бумагой, и оставляет на ней отпечатки стоп – плантограмму. При получении плантограммы стоп необходимо следить, чтобы обследуемый стоял на двух ногах с равномерной нагрузкой. При раздельном получении отпечатков (у старших школьников при больших размерах стопы) одна нога ставится на середину плантографа, другая рядом с плантографом на пол.

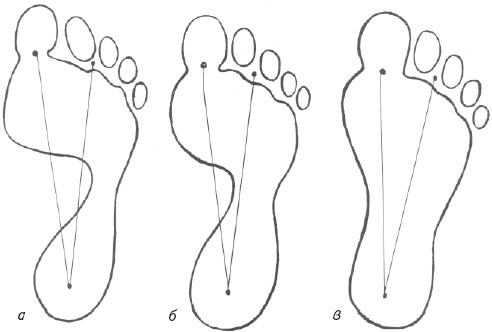

Оценка плантограммы: заключение о состоянии спорного свода стопы делается на основании анализа положения двух линий, проведенных на отпечатке (рис. 6). Первая линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком; вторая, проведенная из той же точки, проходит к середине основания большого пальца. Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает эти линии – стопа нормальная; если первая линия внутри отпечатка уплощена и обе линии расположены внутри контура отпечатка стопы – стопа плоская. Дети с уплощенной и плоской стопой должны быть направлены на консультацию к ортопеду.

Рис. 6. Оценка плантограммы: а – нормальная стопа; б – уплощенная стопа; в – плоскостопие

Тестовое обследование и оценку плантограммы проводит медицинская сестра школы, поликлиники. Плантограммы должны храниться в медицинской карте ребенка.

Предложенный комбинированный визуально‑инструментальный тест для выявления нарушений и заболеваний КМС достаточно информативен, доступен, легко выполним и не требует дополнительных финансовых затрат. Он может быть использован при скрининговом осмотре учащихся врачом в условиях школы, в отличие от КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно‑резонансная томография), КОМОТ (компьютерно‑оптическая топография), которые являются технологичными, информативными, но дорогостоящими и недоступными для массового обследования школьников.

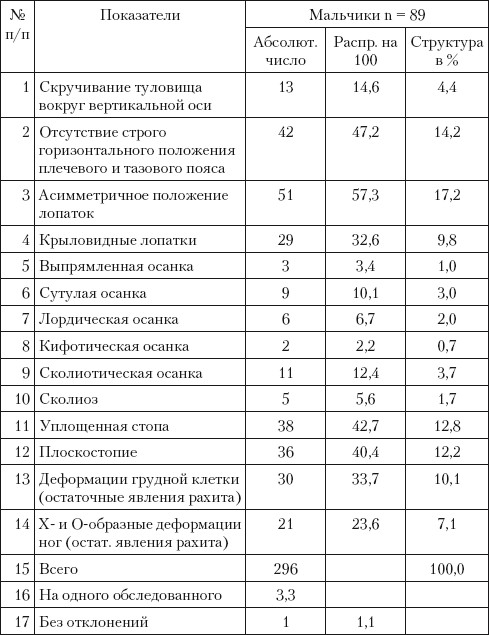

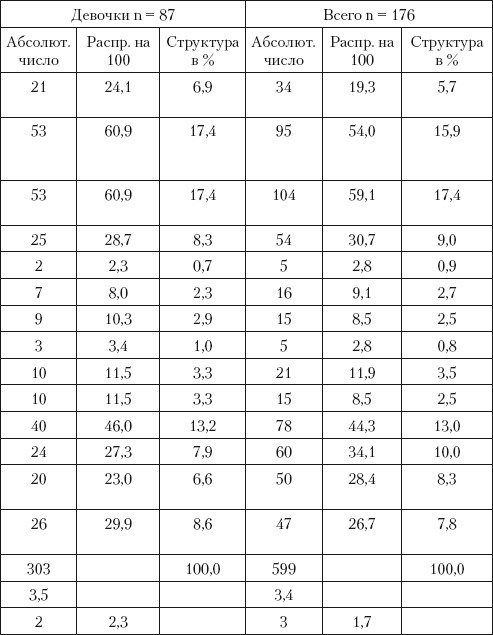

Комбинированный визуально‑инструментальный тест использовался нами для изучения состояния КМС детей, поступивших в школу. Было обследовано 176 учащийся 1‑х классов общеобразовательных школ ЮЗАО и ЗАО Москвы (табл. 3).

Результаты осмотра показали, что только 1,7 % осмотренных учащихся не имеют нарушений со стороны КМС. На каждого обследованного в среднем приходится 3,4 нарушения или заболевания.

Функциональные нарушения позвоночника были выявлены в виде: асимметричного расположения лопаток – 59,4 %, отсутствия строго горизонтального расположения плечевого и тазового пояса – 54 %, крыловидных лопаток 30,7 % и скручивания туловища вокруг вертикальной оси – 19,3 % (среди них почти в 2 раза больше девочек). Нарушения осанки составили 35,2 %, из них сколиотическая – 11,9 %, сутулая – 9,1 %, лордическая – 8,5 % (среди них в 1,5 раза больше девочек), кифотическая и выпрямленная по 2,8 %, соответственно. Функциональные нарушения стопы в виде ее уплощения составили 44,3 %.

Остаточные явления рахита были выявлены в виде Х– и О‑образной деформации ног у 26,7 % обследованных и деформаций грудной клетки в виде «куриной» груди и груди «сапожника» у 28,4 % (среди них почти в 1,5 раза больше мальчиков).

Таблица 3

Распространенность и структура нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы учащихся 1‑х классов

Заболевания позвоночника в виде сколиоза составили 8,5 %, у девочек он встречается почти в 2 раза чаще, чем у мальчиков (11,5 против 5,6 %), заболевание стопы в виде плоскостопия составило 34,1 %, у мальчиков оно встречается в 1,5 раза чаще, чем у девочек (40,4 против 27,3 %).

Таким образом, в 1‑х классах наибольшую распространенность среди нарушений и заболеваний КМС имела асимметрия лопаток, за нею следует отсутствие строго горизонтального расположения плечевого и тазового пояса, на 3‑м и 4‑м местах уплощенная стопа и плоскостопие соответственно. Самую низкую распространенность по сравнению с другими показателями имели выпрямленная и кифотическая осанки.

Сравнительные данные распространенности нарушений и заболеваний КМС у мальчиков и девочек 1‑го класса показали, что у мальчиков существенно больше таких нарушений, как выпрямленная осанка, остаточные явления рахита в виде деформаций грудной клетки и плоскостопие, а у девочек – скручивание туловища вокруг вертикальной оси, лордическая и кифотическая осанки, сколиоз.

Структура нарушений и заболеваний КМС первоклассников выглядит следующим образом. Суммарный показатель функциональных нарушений КМС составил 87,4 %, из них позвоночника – 74,4 % и стопы – 13 %. Суммарный показатель хронических заболеваний КМС составил 12,5 %, из них сколиоз – 2,5 % и плоскостопие – 10 %.

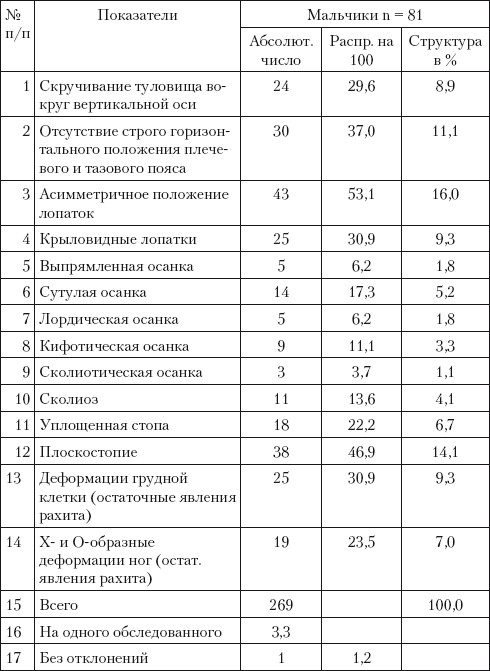

С целью изучения состояния КМС школьников в условиях учебного процесса нами было обследовано 329 учащихся среднего школьного возраста (5‑8‑е классы) ЮЗАО Москвы. При медицинских осмотрах также применялся комбинированный визуально‑инструментальный тест.

Результаты осмотра учащихся 5‑6‑х классов (161 человек) показали, что среди них практически отсутствуют школьники без нарушений КМС (табл. 4). На каждого обследованного в среднем приходится 3,5 нарушения или заболевания.

По сравнению с первоклассниками, в 5‑6‑х классах значительно больше учащихся с такими нарушениями позвоночника, как скручивание туловища вокруг вертикальной оси почти в 2 раза (34,8 %) и нарушений осанки: сутулая более чем в 1,5 раза (14,9 %), лордическая в 1,5 раза (12,4 %), выпрямленная в 3,5 раза (9,9 %) и кифотическая почти в 3 раза (8,1 %).

Распространенность такого показателя, как асимметрия лопаток, не изменилась, сохранив свое 1‑е ранговое место (54 %). Почти без изменений остались высокие показатели остаточных явлений рахита (25,5 и 28 % соответственно).

На фоне уменьшения распространенности сколиотической осанки (более чем в 2 раза) и уплощенной стопы (почти в 1,5 раза) увеличилась распространенность сколиоза и плоскостопия, составив 14,3 и 41,3 % соответственно. Что может свидетельствовать о переходе сколиотической осанки в сколиоз, а уплощенной стопы в плоскостопие.

По сравнению с учащимися 1‑х классов изменилось ранговое распределение распространенности некоторых нарушений КМС. Так, плоскостопие с 4‑го места переместилось на 2‑е, уплощенная стопа с 3‑го на 4‑е, скручивание туловища вокруг вертикальной оси с 8‑го на 3‑е. На последнем месте оказалась сколиотическая осанка.

Сравнительные данные распространенности нарушений и заболеваний КМС у мальчиков и девочек 5‑6‑х классов показали, что у мальчиков существенно больше таких нарушений, как кифотическая осанка и остаточные явления рахита в виде деформаций грудной клетки, а у девочек – выпрямленная, лордическая и кифотическая осанки и уплощенная стопа.

Структура нарушений и заболеваний КМС в 5‑6‑х классах выглядит следующим образом. Суммарный показатель функциональных нарушений КМС составил 83,2 %, из них позвоночника – 73,5 % и стопы – 9,7 %. Суммарный показатель заболеваний КМС составил 16,8 %, из них сколиоз – 4,1 % и плоскостопие ‑12,7 %. Что отражает снижение функциональных отклонений и рост хронической патологии КМС.

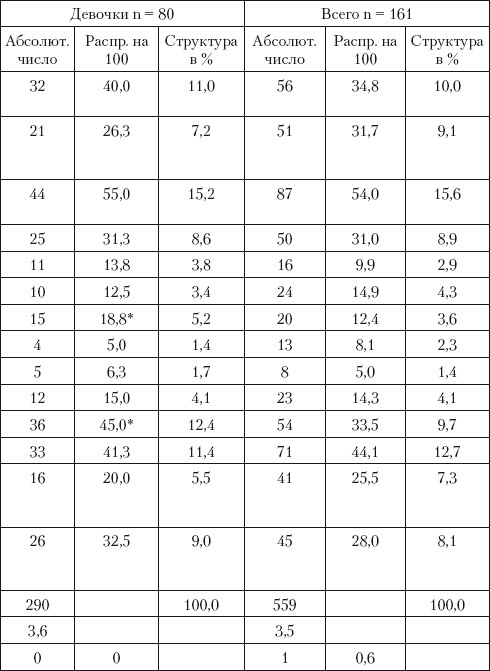

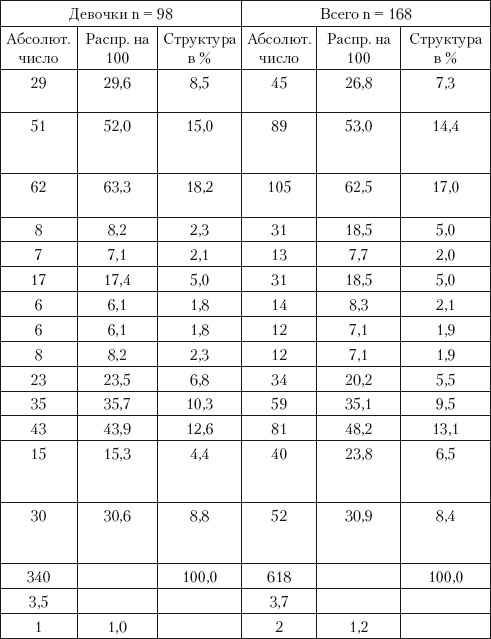

Результаты осмотра учащихся 7‑8‑х классов (168 чел.) показали, что нарушения и заболевания со стороны КМС отсутствуют у 1,2 % школьников (табл. 5). На каждого обследованного приходится 3,7 нарушения или заболевания.

Таблица 4

Распространенность и структура нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы учащихся 5‑6‑х классов

Таблица 5

Распространенность и структура нарушений и заболеваний костно‑мышечной системы учащихся 7‑8‑х классов1

У учащихся 7‑8‑х классов достоверно увеличилась распространенность отсутствия строго горизонтального положения плечевого и тазового пояса (53 %) и сколиоз (20,2 %). Другие показатели достоверно не изменились.

Ранговое распределение распространенности нарушений КМС в 7‑8‑х классах оказалось близким к их ранговому распределению в 1‑х классах. Отсутствие горизонтального положения плечевого и тазового пояса с 5‑го места вернулось на 2‑е, плоскостопие со 2‑го на 3‑е. Последнее место разделили кифотическая и сколиотическая осанки.

Сравнительные данные распространенности нарушений и заболеваний КМС у мальчиков и девочек 7‑8‑х классов показали, что у мальчиков существенно больше таких нарушений, как крыловидные лопатки, лордическая осанка, остаточные явления рахита в виде деформации грудной клетки, а также избыточная масса тела; у девочек – скручивание туловища вокруг вертикальной оси и сколиоз.

Структура нарушений и заболеваний КМС в 7‑8‑х классах выглядит следующим образом. Суммарный показатель функциональных нарушений КМС составил 85,7 %, из них позвоночника – 76,2 % и стопы – 9,5 %. Суммарный показатель заболеваний составил 18,6 %, из них сколиоз – 5,5 % и плоскостопие – 13,1 %, что отражает дальнейший рост патологических состояний КМС.

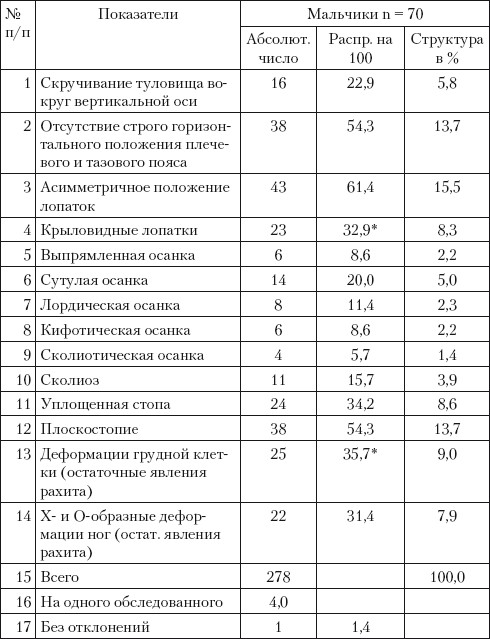

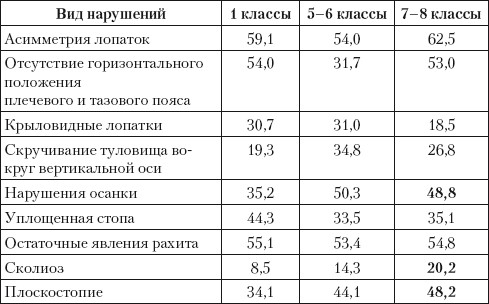

Таким образом, результаты обследования учащихся 1‑х и средних классов показали, что большинство учащихся, поступивших в 1‑й класс, уже имеют нарушения и заболевания КМС. В средних классах распространенность нарушений и заболеваний КМС значительно выше по большинству показателей. Исключение составили сколиотическая осанка и уплощенная стопа, которые перешли в сколиоз и плоскостопие. Наиболее существенный рост нарушений и заболеваний КМС школьников пришелся на 5‑6‑е классы (11–12 лет), т. е. на предпубертатный период. В 7‑8‑х классах (13–14 лет) отмечается их некоторая стабилизация, за исключением сколиоза, распространенность которого и в этом возрасте продолжает расти (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительные данные распространенности нарушений и заболеваний КМС учащихся 1‑х и средних классов (по результатам осмотра, на 100 обследованных)

Около 10 % учащихся средних и старших классов не смогли выполнить такие функциональные пробы, как «присесть на корточки», «наклон вперед, не сгибая коленей, достать пальцами рук до носков ног», а также у них были обнаружены трофические нарушения кожи (пигментация, гипертрихоз, истончение кожи) в пояснично‑крестцовом отделе. Это объясняется тугоподвижностью позвоночника, неудовлетворительной растяжимостью мышц и связок, несформированностью навыка правильной посадки, что свидетельствует о начинающихся признаках остеохондроза.

Особое беспокойство вызывает большое число детей с остаточными явлениями рахита. С нашей точки зрения, это отражает неграмотное проведение профилактических мер (рациональное питание, инсоляция, витаминизация), направленных на устранение рахита в раннем детстве, а также являются следствием отказа в нашей стране от витаминизации пищи в детских дошкольных учреждениях. Выявленные остаточные явления рахита являются признаками нарушения накопления кальция в костях и минерализации костной ткани, что можно рассматривать как факторы риска развития у школьников раннего (ювенильного) остеопороза.

В связи с этим разработанные нами мероприятия по профилактике и коррекции нарушений и заболеваний КМС необходимо внедрять с 1‑го класса (глава 4).