- •Раздел I

- •1. Возникновение и эволюция теории и практики маркетинга

- •2. Основные принципы маркетинга

- •Раздел II

- •1. Методика комплексного исследования рынка

- •2. Основы анализа внутренней среды фирмы

- •Раздел III Товарно-производственная функция маркетинга

- •1. Методы создания товара

- •2. Моделирование показателей уровня конкурентоспособности товара

- •3. Отдельные аспекты управления конкурентоспособностью

- •Раздел IV

- •1. Осуществление товарной политики в процессе реализации

- •2. Отдельные вопросы организации товародвижения

- •3. Ценовая работа и ценовая политика

- •4. Коммуникации в маркетинге

Раздел III Товарно-производственная функция маркетинга

Основные вопросы раздела:

Методы создания товара

Моделирование показателей уровня конкурен тоспособности товара

Основные стратегические подходы к созданию товара

Отдельные аспекты управления конкурентоспособностью

Прошли времена, когда продуцент имел возмо: ность добиться успеха, опираясь лишь на примерн знание рынка и потребителя. С самого начала, формир; ассортимент, необходимо определить стратегические н правления инноваций, а также конкретные характерист ки товара. Вот почему результаты аналитической фун ции маркетинга являются основой для разработки рек мендаций о товаре с целью организации выпуска конк; рентоспособной продукции для конкретного сегмента рын] (рис. 3.1). Результаты аналитической функции маркетин служат базой для осуществления его товарно-производ; тельной функции, подфункциями которой можно считат

разработку рекомендаций по формированию т варного ассортимента;

моделирование показателей уровня конкурент способности товара.

III. Товарно-производственная функция маркетинга 105

1. Методы создания товара

Специальное рассмотрение проблемы разработки рекомендаций по товару:

предопределяет эффективность всей деятельности предприятия;

дает возможность минимизировать риски в бизнесе;

предшествует технологической подготовке производства, сбыта, послепродажного обслуживания, т.е. формирует условия работы на предприятии в целом;

является не единовременным актом, а постоянной, периодически повторяемой функцией управления, в которой реализуется маркетинговая стратегия.

В настоящее время существует несколько стратегических подходов к созданию товара (рис. 3.2):

модификационный;

пионерный;

имитационный, совместный с конкурентами;

случайный.

Как видно из рис. 3.2, наибольшее распространение в создании товара получил модификационный подход, содержанием которого является изменение качественных характеристик товара и/или сервиса к нему в соответствии с выявленными с позиций покупателя

106 Технология бизнеса: Маркетинг

недостатками. Именно претензии потребителей к уже выпускаемым изделиям, к их обслуживанию служат началом модификации товаров, а также сервиса к ним. По этому пути идет большинство японских компаний. Известно, что японцы называют себя "великими модификаторами" и считают своей сильной стороной применение ноу-хау для изменения потребительских свойств изделий.

Кенити Омаэ из токийского отделения известной исследовательской фирмы "Маккинси" дает такой совет: "Если фирма не научится объективно воспринимать подлинные нужды заказчика со всеми их изменениями во времени, в один прекрасный день конкуренты предпримут попытку изменить существующее положение... Нередко бывает полезно выбрать небольшую группу основных заказчиков и заново выяснить, чего именно они действительно ждут"1.

Преимуществом модификационного подхода к созданию изделий является прежде всего его рыночная направленность. Являясь отражением реальных, существующих потребностей, он максимально снижает риск неудач при выходе товара на рынок, а значит, становится наиболее эффективным направлением разработки товара.

Другим значимым подходом к созданию товара считают пионерный. Содержанием такого подхода является создание в научных лабораториях, на базе фундаментальных научных исследований принципиально новых товаров, обеспечивающих предприятию на какое-то время лидерство, монопольное положение на рынке. Однако такое пионерное направление создания товаров характеризуется высокой степенью риска. Так, согласно данным обследования, проведенного среди ведущих машиностроительных фирм Японии, лишь около 50% принципиально новых изделий оказываются рентабельными, тогда как доля "удачной", адекватной потребителям модификационной продукции составляет приблизительно 75%2.

Основная причина отмеченного явления заключается в том, что разработчики пионерной, принципиально новой продукции в отличие от продуцентов модифицированных изделий далеки от рынка, лишь приблизительно представляют себе ситуацию на нем. Довольно

1 Пилдич Дж. Путь к покупателю. М.: Прогресс, 1991. С. 86.

2 Копо Т. Strategy and Structure of Japanese Enterprises. The Macmillan Press Ltd. London, 1984. P. 214.

III. Товарно-производственная функция маркетинга 107

часто новые разработки ждут коммерческого освоения долгие годы. Широко известен пример с техникой сверхпроводников. Несмотря на то что уже в 1935 г. имелись все ее элементы, только в 1960 г. были выявлены возможности по ее применению1.

По мнению директора уже упоминавшейся фирмы "Маккинси" Р. Фостера, пришло осознание того, что технические инновации являются потенциалом и капиталом только тогда, когда находят адекватную затратам рыночную реализацию2.

На практике это проявляется в активизации усилий по поиску спектра применения нового технического достижения. Важная роль здесь отводится маркетингу в части изучения спроса и возможностей использования новых разработок для создания изделий, требующихся на рынке.

Для того чтобы повысить эффективность и уменьшить риск пионерного подхода к созданию товара, целесообразно организовать поиск возможностей применения новинки как в областях, связанных с рыночной специализацией продуцента, так и в других сферах. Существуют примеры того, как разработки находили свое коммерческое применение не в тех областях, для которых были изначально предназначены. Так, тефлон (фторопласт-4) создавался для использования в радиолокационной технике, а нашел применение в производстве кухонной посуды.

С целью наиболее полного использования результатов фундаментальных разработок компании стремятся подключить к изучению возможностей их практического применения как можно большее число специалистов. Однако поскольку фундаментальные исследования составляют предмет коммерческой тайны фирмы, то обсуждение проводится прежде всего среди своего персонала на основе так называемой "U-образной" системы управления инновационным процессом3. Суть этой

1 Янг Э. Прогнозирование научно-технического прогресса, М., 1970. С 114.

2 Richard Foster. Innovation: The Attacker's Advantage, Summit Books, N. Y., 1986. P. 169.

3 Термин "17-образная" система управления инновационным процес сом, впервые предложенный специалистами Министерства внешней торговли и промышленности Японии, в настоящее время является общепринятым среди западных исследователей.

системы сводится к следующему: высшие эшелоны руководства фирмы с помощью уполномоченных представителей постепенно "спускают" новую идею вниз, а затем по мере обсуждения "поднимают" ее вверх: §jj. В результате специалисты, находящиеся на самых разных уровнях, вырабатывают свои предложения, на основе анализа которых и принимаются окончательные решения.

"U-образная" организация инновационного процесса особенно широко применяется японскими компаниями. Во многом благодаря ее последовательному осуществлению машиностроению Японии удается, несмотря на относительно невысокую долю фундаментальных исследований в общем объеме работ по созданию товаров, оставаться среди лидеров в вопросах внедрения достижений науки и техники в практику. Ранее руководство компаний определяло лишь размеры финансирования инноваций. Вопросы планирования исследований, их стимулирования находились вне поля зрения администрации. "U-образная" система управления позволила поднять уровень всего инновационного процесса, сделала руководство фирмы ответственным за его результаты. Постоянное внимание администрации к вопросам нововведений называется западными специалистами главным условием высокой результативности инновационного процесса.

Однако до настоящего времени никакие организационные меры не привели к изменению общей тенденции: риск, связанный с созданием ассортимента на основе пионерного подхода, существенно выше, чем риск, который берет на себя компания, модифицируя товар на основе результатов рыночных исследований. Примерно седьмая часть продукции создается на основе имитационного подхода, т.е. совместно с конкурентами путем покупки лицензий или создания совместных предприятий и т.д. Таким образом, маркетинг нацеливает на сотрудничество, на связь в осуществлении инноваций, а не на соперничество. Так, признавая необходимость отражения конкуренции из-за рубежа, США тем не менее внесли изменения в свое антитресто-вое законодательство, разрешив фирмам-конкурентам совместные действия в области исследований и разработок. В связи с этим некоторые американские компании образуют со своими конкурентами коммандитные това-

III. Товарно-производственная функция маркетинга 109

рищества по исследованиям и разработкам. Эти так называемые стратегические союзы можно считать интересным примером как осознания проблемы, так и практического ответа на нее.

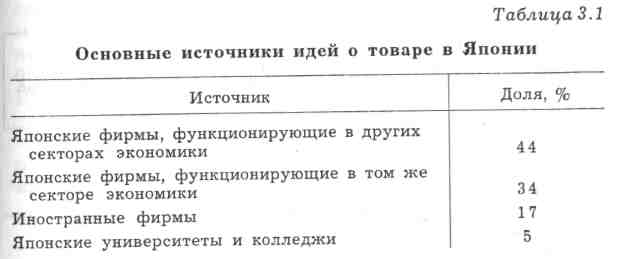

В Японии, где важным направлением инновационной стратегии является имитационный подход, большинство идей о новинках компании получают от конкурентов (табл. 3.1). Вот почему межкорпорационное сотрудничество в области научно-исследовательских работ превратилось в деятельность, которую специально организуют и поощряют, в том числе и с помощью государственных субсидий. Например, в таких областях, как генетическая технология, искусственные органы и т.д., ряд компаний объединились в межкорпорационные группы и образовали совместные проекты. Не исключено, что эти временные специальные проектные объединения перерастут в новый вид межкорпорационной организации научно-исследовательских работ.

Источник. Как работают японские предприятия. М.: Экономика, 1989. С. 202.

Итак, товары практически не возникают сами по себе, свидетельством чему служит статистика: только 5 % идей о товаре появляется случайно, неожиданно, что еще раз доказывает необходимость:

=> качественного осуществления аналитической

функции маркетинга, базирующейся на надежной информации;

=> планирования и управления инновационным процессом с учетом оценки рисков, связанных с наличием различных подходов к созданию товаров.

Технология создания товара

• поиск и отбор идей;

коммерческий анализ идей;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

опытное производство;

пробные продажи;

серийное производство (рис. 3.3).

Процесс подбора идей характеризуется следующими признаками:

постоянность;

планируемость;

управляемость.

Таким образом, появление идеи о товаре — это не случайное явление, а следствие разработанной стратегии инновационной деятельности, в рамках которой определяют, какие товары и рынки целесообразно исследовать и в какие сроки; каким образом распределить усилия и инвестиции между основными подходами к поиску идеи (модификация, новинка, имитация).

Следует повторить, что поиск идей происходит с помощью таких мероприятий, как опросы покупателей; организация и (или) участие в отраслевых конференциях и симпозиумах, на выставках; личное общение с

III. Товарно-производственная функция маркетинга 111

торговым персоналом, посредниками, конкурентами, сотрудниками собственной фирмы и т.д.

Следующим шагом является отбор идей, пригодных для реализации. На этом этапе составляют описание формируемого товара, целевого рынка, основных конкурентов, а также осуществляют первые, весьма приблизительные расчеты издержек производства, валовой прибыли, нормы прибыли на инвестиции. Разумеется, что такая работа осуществляется на основе результатов анализа внутренней среды фирмы.

Вторым этапом создания товара является коммерческий анализ идеи, моделирование показателей уровня конкурентоспособности проектируемой продукции. Задача специалистов по маркетингу в этой части работы заключается в нахождении таких параметров качества, послепродажного сервиса, цены, которые обусловливают конкурентоспособность изделия, как бы программируют его на успех на рынке1.

Оптимальные показатели уровня конкурентоспособности являются заданными величинами при осуществлении третьего этапа создания товара — научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). К основным особенностям современных НИОКР можно отнести:

сокращение сроков;

существенное удорожание из-за усложнения НТП, роста числа неудач при выпуске товара на рынок, инфляции;

• новые организационные формы. Обострение конкуренции и усложнение ее форм

предопределяют формирование ситуации, при которой, для того чтобы устоять и преуспеть, фирма должна постоянно предлагать потребителю новые или обновленные товары и делать это быстрее конкурентов. Вот почему конкуренцию считают мотором научно-технического прогресса.

Именно под влиянием обострения конкуренции в целом длительный процесс конструирования нового товара и выпуска его в сферу обращения проявляет тенденцию к ускорению. Так, результаты исследования, проведенного американским ученым Линном по 20 важ-

1 Методика моделирования и расчета показателей уровня конкурентоспособности будет подробно рассмотрена далее.

112 Технология бизнеса: Маркетинг

нейшим технологическим нововведениям, показали, что темпы НТП ускорились с 30 лет в период до Первой мировой войны до 16 лет в период между войнами, до 9 лет после Второй мировой войны, до 7 лет — в 70-е годы, до 5 лет — в конце 80-х годов, до 3~4 лет — в 90-е годы \

Необходимо иметь в виду, что на динамику изменения интервала "изобретение — нововведение" оказывают влияние не только технические возможности, являющиеся отражением возросшего потенциала промышленности по ускорению процессов НИОКР, но и'экономические факторы, в частности состояние общеэкономической конъюнктуры. Например, ухудшение положения в экономике стран капитализма со второй половины 70-х годов привело к временному снижению темпа технического прогресса.

В условиях ускорения НТП любое экономическое преимущество от выпуска новых изделий носит временный характер. Как только на рынок поступает новое изделие или его вариант, пользующийся спросом, появляется большое число "соперников". Как отмечал председатель правления "Дюпон": "Времена сильного отрыва от конкурентов прошли". А это ведет к тому, что период, в течение которого фирма остается лидером-монополистом и получает монопольно высокую прибыль, сокращается. Именно с учетом продолжительности этого периода планируют НИОКР и управляют им.

Еще одной особенностью НИОКР, кроме сокращения сроков, является его удорожание, что объясняется (помимо роста инфляции) высоким процентом неудач предложенных на рынок новинок, а также усложнением многих современных программ научных исследований. Большая доля проектов НИОКР, заканчивающихся неудачно либо прекращаемых в ходе работ из-за неблагоприятных рыночных перспектив, ведет к повышению издержек изготовления продукции. Случается, что конечные результаты затрат на реализацию проекта значительно превосходят первоначальные наметки. В 1962 г. расходы по разработке проекта "Конкорд" оце-

1 Lynn F. An Investigation of the Rate of Development and Diffusion of Technology in our Modern Industrial Society. Technology and the American Economy, v.ll. Report of the National Commission on Technology, Automation and Economic Progress, Washington. 1966. February. P. 11—76.

III. Товарно-производственная функция маркетинга 113

нивались в 160—170 млн. ф. ст., а в 1972 г. они увеличились в 6 раз.

В качестве среднего коэффициента соотношения между окончательной и первоначальной стоимостью проекта американский ученый Т.А.Кумбз предлагал еще в 70-е годы использовать коэффициент 3,14 против 2 в 50-е годы1.

Для достижения успеха в разработке нововведения и доведения его до требований рынка необходимо выделять значительные средства, в частности, и потому, что нередко необходимо осуществлять НИОКР в смежных областях науки и техники. Например, чтобы разработать новую технологию в области микроэлектроники, необходимо иметь определенные результаты НИОКР в областях физики твердого тела, лазерной техники, электронной сварки, оптики, ионной имплантации, микролитографии, вакуумного напыления и др.

Ускорение и удорожание НИОКР, а также связанный с этим рост рисков потребовали изменения организационных форм этой деятельности.

Современный НИОКР главным образом осуществляется на небольших, специализирующихся на научных разработках фирмах-"спутниках", а не в лабораториях мощных транснациональных корпораций. Обследования, проведенные в США и других странах Западной Европы, показали, что более половины основных открытий сделано мелкими научными коллективами. Такая монополия, как "ИБМ", только на У4 обеспечена собственными научно-техническими разработками, а3/4 новых разработок покупает у "спутников". Это обусловлено, в частности, тем, что в случае неудачи после выпуска товара на рынок негативный отсвет ложится на маленькое предприятие, а не на крупную компанию, которой невыгодно рисковать своей престижной товарной маркой, поскольку зачастую покупатели приобретают не товар, а фирменный знак. В данном случае риски неудачи берут на себя "спутники", в связи с чем их называют "рискофирмами".

Причины концентрации НИОКР на "рискофирмах" заключаются также в том, что в отличие от крупных компаний для мелких фирм характерны простота управ-

1 Fishlock D. The Business of Science. The Risks and Rewards of Research and Development, Associated Business Programmes. London, 1975. P. 88.

114 Технология бизнеса: Маркетинг

ления, широкий простор для личной инициативы, возможность проведения гибкой научно-технической политики, активное привлечение к своей деятельности отдельных, необходимых именно для данной работы изобретателей и, как следствие, создание более экономичных условий для работы.

Еще одним преимуществом организации НИОКР на фирмах-"спутниках" является возможность гибкого финансирования этой работы.

Дело в том, что формально независимые мелкие фирмы, имеющие статус юридического лица, пользуются во многих странах налоговыми и другими льготами, получают прямую финансовую поддержку в рамках правительственных программ стимулирования научно-технического прогресса. Кроме того, осуществляя НИОКР по заказу крупных компаний, фирмы-"спутники" имеют возможность привлечь их средства (авансы) для развертывания работ. Наконец, источником финансирования "спутников" становятся средства от продажи их разработок.

Четвертым этапом создания товара является опытное производство, в процессе которого продуценты продолжают "подлаживать" изделия под запросы потребителей. Вот почему часто испытания в рамках опытного производства проводят в условиях, максимально приближенных к тем, в которых продукция эксплуатируется потребителями. При этом главным критерием эффективности разработки служат эксплуатационные расходы покупателей. Выявленные с позиций покупателя недостатки по возможности устраняются на стадии опытного производства.

Понятие конкурентоспособности

Когда: Следует выбрать целесообразный момент выхода на рынок с продажами. Если новый продукт будет подрывать сбыт других моделей фирмы, его выпуск лучше отложить.

1 Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. С. 338-339.

III. Товарно-производственная функция маркетинга 115

Где: Решают вопрос о том, на каком сегменте продажи дадут наиболее объективную информацию о пригодности товара для потребителя.

Кому: Профили сегментов рынка в идеале должны обладать следующими характеристиками:

состоять из новаторов;

новаторы должны быть активными потребителями и лидерами при формировании мнения о товаре;

• быть доступными для охвата при небольших затратах. Как: Целесообразно составить план действий и

смету для последовательного вывода новинки на рынок.

Анализ результатов пробных продаж является основой для принятия управленческих решений: либо вернуться к НИОКР, т.е. продолжить доводку продукта, либо инвестировать средства в серийное производство, если пробные продажи прошли успешно.

После серийного производства товар выходит на рынок, он может окупить вложенные в его создание средства и принести "целевую" прибыль только в том случае, если его качество и цена соответствуют запросам и возможностям "адресных" покупателей, т.е. если он является конкурентоспособным.