- •1 Вопрос (Классификация и систематика микроорганизмов).

- •2 Вопрос (Устройство микроскопа, иммерсионная система).

- •3 Вопрос (Методы микроскопии: люминесцентная, темнопольная, фазово-контрастная, электронная).

- •4 Вопрос (Этапы приготовления микропрепаратов из культур м/о. Способы окраски).

- •5 Вопрос (Морфология бактерий. Химический состав микробной клетки).

- •6 Вопрос (Строение бактериальной клетки. Отличия прокариот от эукариот).

- •7 Вопрос (Оболочка бактерий: ее биологическая роль, строение, способ выявления).

- •8 Вопрос (Цитоплазма бактерий и включения. Способ окраски цитоплазмы и зерен волютина).

- •9 Вопрос (Капсула бактерий, ее биологическая роль, способ обнаружения).

- •10 Вопрос (Спорообразование у микробов, биороль. Способ окраски спор).

- •11 Вопрос (Жгутики бактерий, их обнаружение (биологическая роль, расположение, химический состав).

- •13 Вопрос (Строение и способы изучения актиномицетов).

- •14 Вопрос (Морфология грибов: классификация, строение, методы изучения).

- •22 Вопрос (Дыхание микроорганизмов. Особенности энергетического обмена у аэробов и анаэробов).

- •23 Вопрос (Методы культивирования анаэробов).

- •24 Вопрос (Понятие о чистой культуре. Выделение чистых культур аэробных бактерий).

- •25 Вопрос (Понятие о чистой культуре. Выделение чистых культур анаэробных бактерий).

- •26 Вопрос (Рост и размножение бактерий. Фазы развития популяции).

- •27 Вопрос (Бактериологический метод исследования, его этапы).

- •28 Вопрос (Ферменты бактерий, их классификация. Значение ферментов в идентификации бактерий).

- •29 Вопрос (Изучение сахаролитической активности у бактерий).

- •30 Вопрос (Изучение протеолитической активности у бактерий. Обнаружение ф. Каталазы).

- •31 Вопрос и 32 (Белковый и ионный обмены у микробов).

- •33 Вопрос (Вирусы. Классификация. Строение. Основные свойства вирусов).

- •34 Вопрос (Морфология и структура вирионов. Химический состав вирионов).

14 Вопрос (Морфология грибов: классификация, строение, методы изучения).

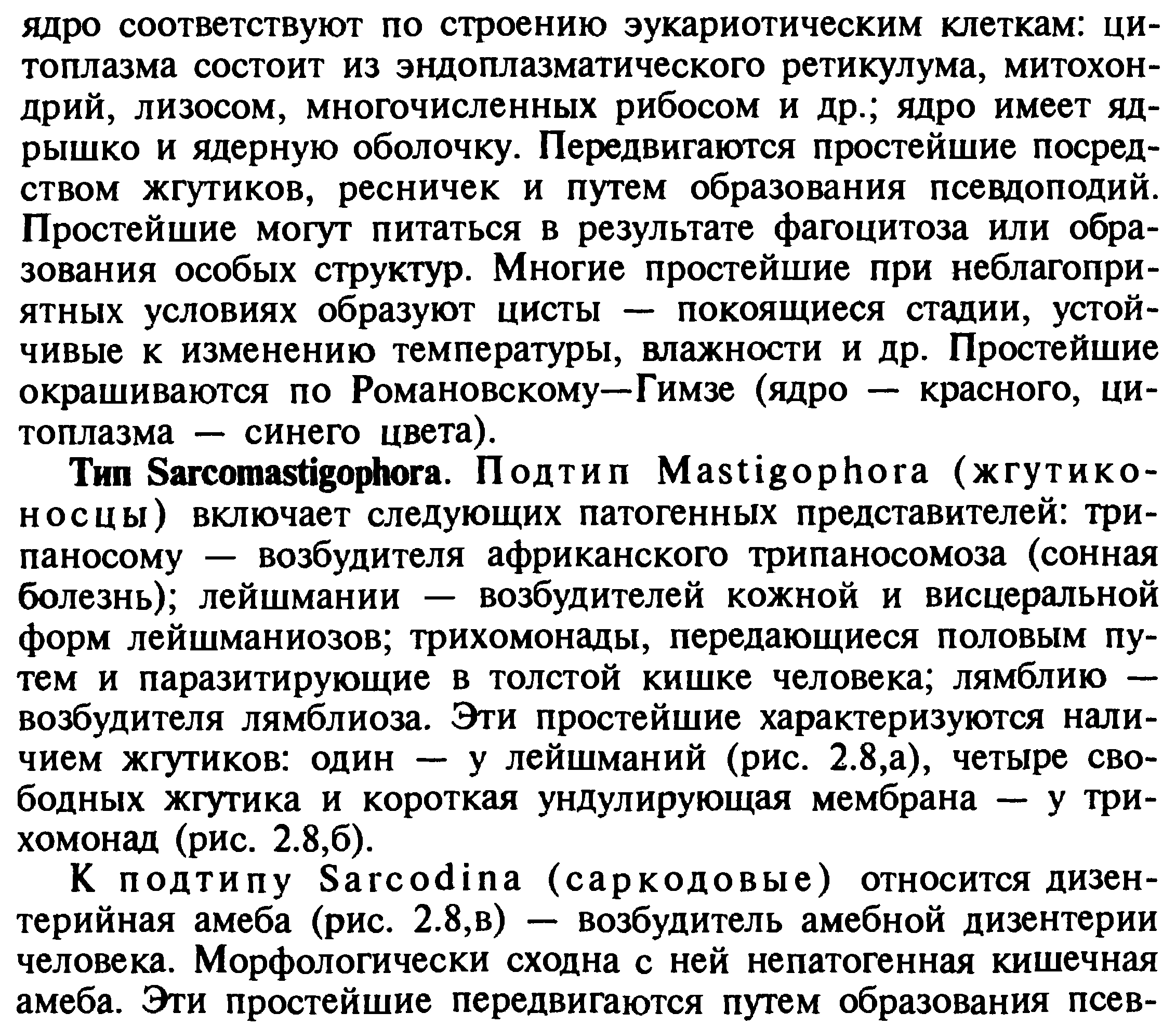

Грибы – разнородная группа эукариотических микроорганизмов. Грибы имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами, цитоплазматическую мембрану (которая содержит фофолипиды и стеролы) и мощную клеточную стенку, состоящую из глюкана, целлюлозы, хитина, белка, липидов. Грибы состоят из длинных тонких нитей (гиф), сплетающихся в грибницу, или мицелий. Гифы низших грибов – фикомицетов – не имеют перегородок. У высших грибов – эумицетов – гифы разделены перегородками, их мицелий многоклеточный.

Грибы размножаются бесполым (вегетативным) и половым способами. При вегетативном размножении образуются споры — конидии. Они могут располагаться в специальных вместилищах — спорангиях (эндоспоры) или отшнуровыватъся от плодоносящих грифов (экзоспоры). Иногда внутри гифа образуются споры — оидии, являющиеся его сегментами. Дрожжи размножаются путем образования и отшнуровывания бокового выроста — почки. При половом процессе две веточки грибниц соприкасаются концами. На каждой из них образуются клетки, оболочка которых растворяется, а содержимое сливается. Образуется спора, которая после периода покоя прорастает.

Классификация грибов довольно сложна и основана главным образом на способах размножения (половое, бесполое) и на структуре вегетативного мицелия. Различают низшие грибы, куда входят два класса: архимицеты и фикомицеты. Высшие грибы объединяют три класса: аскомицеты, базидиомицеты и несовершенные грибы. Все они имеют значение для человека.

Фикомицеты широко распространены в природе. К ним относится семейство мукоровых грибов — головчатая плесень. Клетка мукора состоит из ветвистого неразделенного мицелия, от которого отходят воздушные гифы. Размножаются спорами, которые находятся в мешках-спорангиях на конце плодоносящих гифов (эндоспоры). Половое размножение происходит обычно при недостатке питательных веществ. У человека могут вызывать заболевания — мукорозы, сопровождающиеся лихорадкой, поражением легких и среднего уха.

Аскомицеты, или сумчатые грибы, составляют одну из наиболее обширных групп. Размножаются половым путем, образуя в особых сумках — асках определенное число спор. В группу аскомицетов входят как нитевидные грибы (плесени), так и дрожжи.

Нитевидные грибы, или плесени, имеют многоклеточный мицелий с межклеточными перегородками в гифах. При вегетативном размножении от одноклеточного гифа-конидиеносца отшнуровываются цепочки спор — конидии (экзоспоры). К плесневым грибам относят два рода: Aspergillus — леечная плесень и Penicillium — кистевик.

Аспергиллы, или леечная плесень, встречаются на хлебе, фруктах и имеют характерный вид конидиеносца — плодоносящего гифа. От утолщенного конца этого гифа отходят выросты — стеригмы, напоминающие льющиеся из лейки струйки воды.

Пенициллы, или гриб-кистевик, имеют конидиеносец, который разветвляется на конце, напоминая кисть руки. Плесени широко распространены в природе и играют важную роль в минерализации органических веществ. Некоторые виды плесени используются в промышленности для получения лимонной кислоты, приготовления определенных сортов сыра. Пенициллы являются продуцентами мощного антибиотика — пенициллина. Плесени могут также вызывать заболевания человека.

Дрожжи—одноклеточные организмы овальной или удлиненной формы, размером 8— 10 мкм. Внутри клетки имеются ядро, митохондрии, вакуоли, волютин. Дрожжи размножаются почкованием, образуя на поверхности клеток вырост — почку. Процесс почкования длится около 2 ч. За это время в почку переходит часть ДНК, место соединения почки с материнской клеткой утончается и почка отшнуровывается. Спорообразование (половой процесс) наступает после нескольких почкований. Часто споры образуются без предварительного оплодотворения, а иногда и после слияния двух клеток. Внутри сумки — аски образуется 4—8 спор.

Несовершенные грибы (Fungi imperfecti) изучены меньше всего. К ним относят грибы, у которых неизвестен половой способ размножения. Несовершенные грибы, образуют многоклеточный мицелий; размножение осуществляется спорами-конидиями. Многие грибы вызывают заболевания человека, животных и растений. Особенно большое значение имеют возбудители дерматомикозов, вызывающие заболевания кожи, волос и ногтей: трихофитон — возбудитель трихофитии, микроспорон — возбудитель микроспории, ахорион Шенлейна — возбудитель парши, или фавуса. К несовершенным грибам относят также грибы рода Candida, или дрожжеподобные грибы, которые вызывают у человека, особенно у детей, заболевание слизистой оболочки рта — молочницу.

Дрожжеподобные грибы имеют округлую форму, размер 8—20 мкм, размножаются почкованием. В отличие от истинных дрожжей им свойственны диморфизм (иногда образуют мицелий) и отсутствие полового размножения. При нерациональном использовании антибиотиков Candida вызывают поражение всего организма — висцеральный кандидамикоз.

15 вопрос (Морфология спирохет и методы их изучения).

16 вопрос (Морфология риккетсий, способы изучения).

![]()

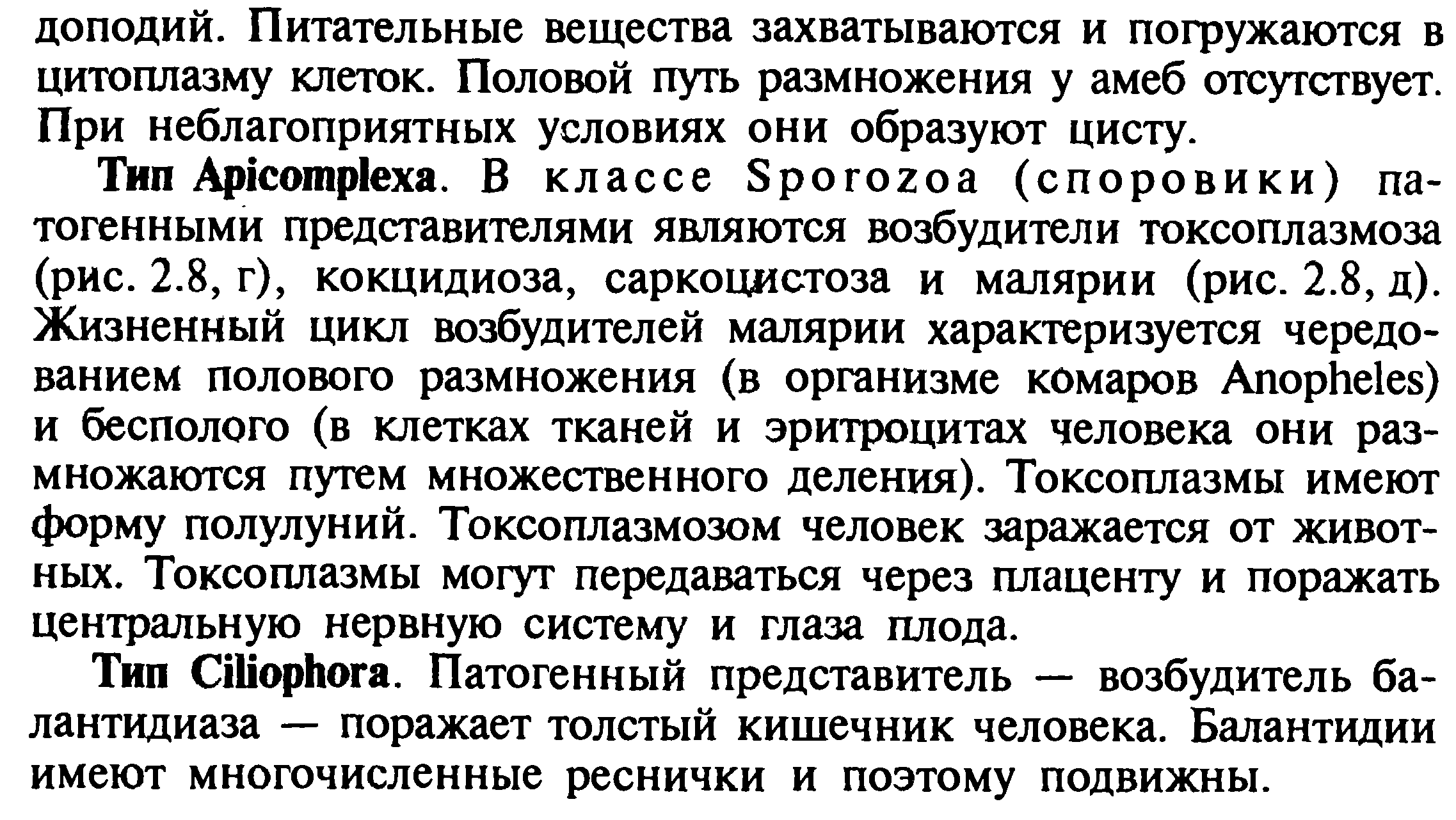

17 вопрос (Общая характеристика простейших, способы их изучения).

18 вопрос (Способы питания бактерий).

19 вопрос (Механизм поступления питательных веществ в бактериальную клетку).

20 вопрос (Питательные среды: классификация, назначение; требования, предъявляемые к ним).

Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения бактерий или других микроорганизмов в лабораторных или промышленных условиях.

Любая питательная среда должна отвечать следующим требованиям: содержать все необходимые для размножения определенных микроорганизмов веществ в легкоусвояемой форме, иметь оптимальную влажность, вязкость, рН, быть изотоничной и по возможности прозрачной. Каждую среду стерилизуют определенным способом в зависимости от ее состава.

Ряд питательных сред готовят непосредственно в микробиологических лабораториях из продуктов животного или растительного происхождения (говяжье мясо, молоко, яйца, сыворотка крови, овощи, дрожжи, казеин) или из искусственно полученных из этих продуктов веществ (пептон, аминопептид, дрожжевой или кукурузный экстракты)

Большое значение имеет наличие в питательной среде ростовых факторов, которые играют роль катализаторов метаболических процессов, главным образом витаминов группы В, никотиновой кислоты.

По консистенции питательные среды могут быть плотными, жидкими, полужидкими. Плотные среды готовят путем добавления к жидкой среде 1,5-2% агара, полужидкие – 0,3-0,7% агара, который представляет собой продукт переработки особого вида морских водорослей. Агар плавится при температуре 80-86 градусов, затвердевает при около 40 градусов.

В некоторых случаях для получения плотных питательных сред используют желатин (10-15%).

В бактериологической практике чаще всего используют сухие питательные среды (рыбные отходы, мясокостная мука, технический казеин).

По целевому назначению питательные среды делят на основные, элективные и дифференциально-диагностические.

К основным относятся среды, применяемые для выращивания многих бактерий. Это триптические гидролизаты рыбных продуктов или казеина, из которых готовят жидкую среду – питательный бульон и плотную – питательный агар.

Элективные питательные среды предназначены для избирательного накопления микробов определенного вида из материалов, содержащих разнообразную постороннюю микрофлору.

Дифференциально-диагностические применяются для разграничения отдельных видов (или групп) микроорганизмов. В их состав входят: следующие основные компоненты:

- основная питательная среда, обеспечивающая размножение бактерий

- определенный химический субстрат (например, лактоза)

- цветной индикатор.

21 вопрос (Культуральные особенности микроорганизмов. Рост на плотных и в жидких питательных средах).

К культуральным признакам относятся морфологические особенности колоний бактерий, характер роста на плотных и жидких питательный средах.

Колонии различаются по величине, форме, цвету, консистенции, контуру края, структуре и характеру поверхности. По величине колонии могут быть крупные (диаметр более 4-5 мм), средние (2-4 мм) и малые (1-2 мм), по форме – круглые, розеткообразные, в форме листа. Цвет колонии зависит от выработки определенного пигмента – белого, желтого, красного.

Колонии беспигментных бактерий бесцветны. По консистенции различают сухие, влажные, сочные или слизистые колонии. Поверхность колонии бывает гладкой, морщинистой, исчерченной, плоской, вдавленной.

Край колонии может быть ровным, волнистым, бахромчатым. Колонии могут иметь аморфную, зернистую, волокнистую, внутреннюю структуру.

Характер роста бактерий в чистой культуре, выращенной на скошенном питательном агаре, может быть сухим, влажным, ползучим, складчатым, пигментированным.

В жидкой питательной среде одни бактериальные культуры дают дуффузное помутнение, другие характеризуются придонным, пристеночным ростом. Некоторые бактерии образуют пленки на поверхности среды, другие - осадок на дне пробирки.