- •Лечение рака поджелудочной железы

- •Противопоказания к резекции поджелудочной железы при раке

- •Симптоматические операции при раке поджелудочной железы

- •Химиолучевое лечение рака поджелудочной железы

- •Гормонально-активные опухоли поджелудочной железы

- •2. Гастринома

- •Редкие гормонально-активные опухоли

- •1. ВиПома

- •2. Глюкагонома

- •3. Соматостатинома

- •4. ППома

- •Литература:

Лечение рака поджелудочной железы

Современный уровень знаний в онкологии вообще и в проблеме рака поджелудочной железы, в частности, не представляет эффективных альтернатив чисто хирургическому или комбинированному методам лечения. Тем не менее возможность радикального оперативного лечения или сочетания его с химиолучевым доступна все еще малому числу больных раком поджелудочной железы. Основной причиной этого остается поздняя диагностика, малое число больных, имеющих признаки резектабельной опухоли.

Абсолютным свидетельством нерезектабельности рака поджелудочной железы могут быть лишь гистологически верифицированные метастазы аденокарциномы в печени, регионарные лимфатические узлы вне зоны резекции или другие отдаленные метастазы, канцероматоз брюшины, а также прорастание опухоли в магистральные сосуды или соседние органы (таблица 4).

Таблица 3.

Противопоказания к резекции поджелудочной железы при раке

Абсолютные противопоказания к резекции |

Возможные противопоказания к резекции |

Биологические факторы , указывающие на неблагоприятный исход, но не являющиеся абсолютным противопоказанием к резекции |

Метастазы в печень и по брюшине |

Вовлечение в опухоль двенадцатиперстной кишки, желудка, толстой кишки |

Анэуплоидные опухоли |

Метастазы в лимфатические узлы вне зоны резекции |

Метастазы в лимфатические узлы в зоне резекции |

Высокий уровень СА1 9-9 (более 1000ед/мл) |

Вовлечение венозного сосуда протяженностью более 1 ,2 см, деформация сосуда по типу «песочных часов», тотальное прорастание сосуда |

Тесный контакт со стенкой верхней брыжеечной или воротной вены, или минимальное ее вовлечение |

Размер опухоли более 4 см |

Вовлечение в опухоль чревного ствола, верхней брыжеечной и печеночной артерии |

Вовлечение в опухоль желудочно-двенадцати-перстной артерии |

Положительная перитонеальная цитология |

Тяжелые сопутствующие заболевания |

Возраст пациента |

Чрезмерное выделение опухолью некоторых факторов роста и их рецепторов |

Все современные методы хирургического лечения рака поджелудочной железы можно подразделить на радикальные, паллиативные и симптоматические.

В свою очередь, среди радикальных операций по удалению опухоли, в зависимости от ее типичных локализаций, выделяют панкреатодуоденальную или проксимальную, корпорокаудальную или дистальную резекции и тотальное удаление поджелудочной железы. В 1999 г. большая группа широко известных европейских специалистов в области хирургии рака поджелудочной железы (Pedrazzoli S. et. al) четко разграничили масштабы панкреатодуоденальной резекции в зависимости от объема иссечения поджелудочной железы, окружающих органов и тканей с лимфатическими коллекторами на стандартную, радикальную и расширенную радикальную.

Стандартная проксимальная (панкреатодуоденальная) резекция включает пересечение поджелудочной железы в области шейки приблизительно в 1 см от опухоли, холецистэктомию и пересечение общего желчного протока выше впадения пузырного протока, пересечение желудка на границе дистальных его двух третей или двенадцатиперстной кишки ниже привратника на 1,5 - 2 см. Дистальной границей резекции является первая петля тощей кишки, что позволяет подвести ее к культе поджелудочной железы без натяжения. В удаленный комплекс включают следующие группы лимфоузлов:

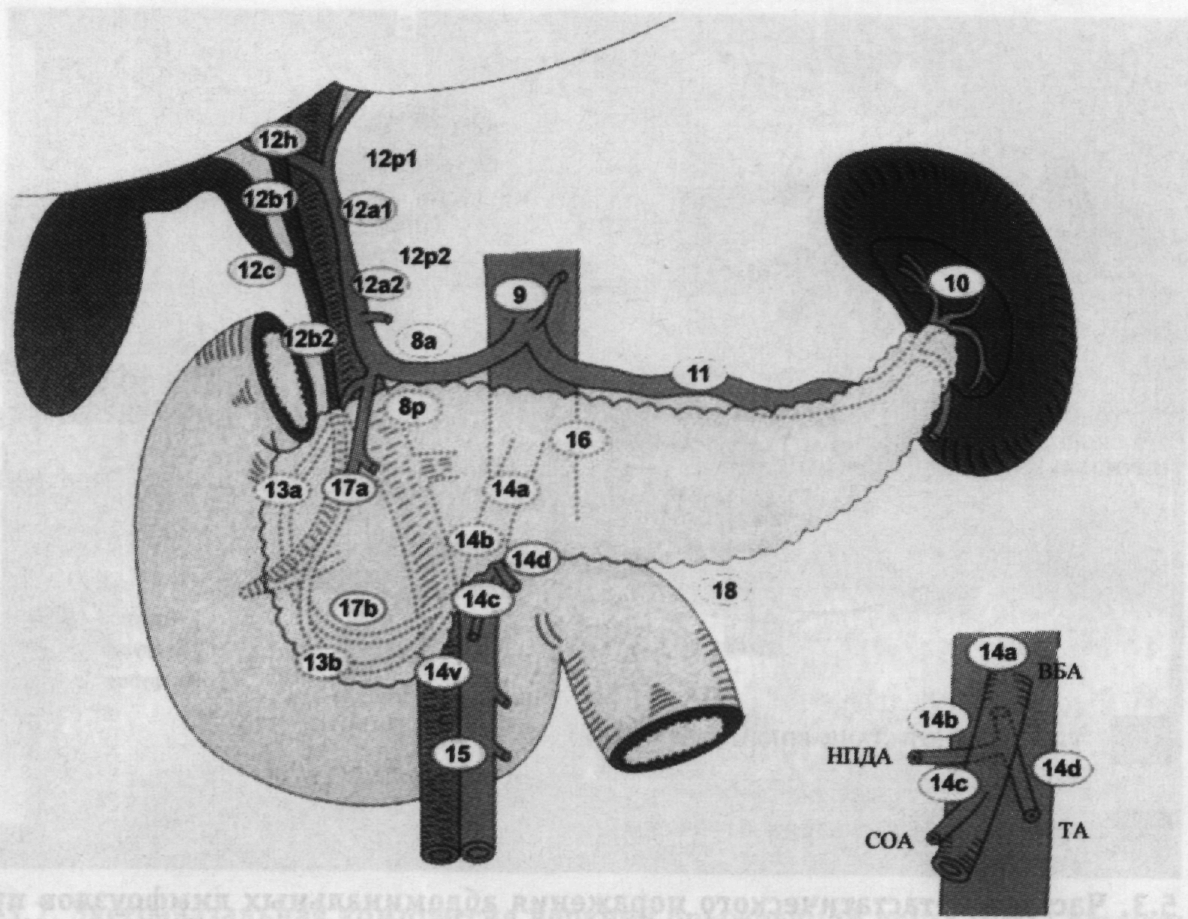

- лимфоузлы правой стороны гипатодуоденальной связки - верхние и нижние лимфоузлы общего желчного протока и лимфоузлы вокруг пузырного протока (12в1, 12в2, 12с (. рис. 2, 3 );

- задние панкреатодуоденальные лимфоузлы (13а, 13в);

- лимфоузлы правой стороны верхней брыжеечной артерии от ее устья у аорты до уровня нижней панкреатикодуоденальной артерии (14а, 14в);

- передние панкреатикодуоденальные лимфоузлы (17а и 17в);

- дополнительно иссекаются лимфоузлы передневерхней области печеночной артерии (8а).

При радикальной панкреатодуоденальной резекции объем стандартной дополняется пересечением поджелудочной железы левее верхней брыжеечной вены, полным иссечением фасции Герота позади головки железы и более широкой регионарной лимфаденэктомией с полной скелетизацией общей и собственной печеночной артерии, верхней брыжеечной артерии, промежутка между аортой и нижней панкреатикодуоденальной артерией, также чревного ствола, дополненное лимфаденэктомией из аортокавального промежутка. В блоке резецируются следующие группы лимфоузлов:

Рис.2. Топография групп лимфатических узлов поджелудочной железы (по японской классификации):

ВБА - верхняя брыжеечная артерия; НПДА - нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; ТА - тощекишечная артерия; СОА - средняя ободочная артерия

- лимфоузлы общей и собственно печеночной артерии (8а, 8р);

- лимфоузлы чревного ствола (9);

- лимфоузлы левой и правой сторон гепатодуоденальной связки (12а1, 12а2, 12в1, 12в2, 12с, 12р1, 12р2 и 12h);

-лимфоузлы верхней брыжеечной артерии между аортой и нижней панкреатикодуоденальной артерией (14а, в, с, d);

- лимфоузлы переднебоковой поверхности аорты и нижней полой вены вместе с фасцией Герота между чревным стволом и устьем нижней брыжеечной артерии (16а2, 16в1).

Расширенная радикальная панкреатодуоденальная резекция с регионарной лимфаденэктомией отличается от предыдущей полным удалением клетчатки и лимфоузлов по передней поверхности аорты от диафрагмы, с диссекцией вокруг чревного ствола и общей печеночной артерии, до бифуркации аорты. Помимо групп лимфоузлов, которые удаляются при радикальной панкреатодуоденальной резекции, проводится иссечение всех парааортальных лимфоузлов ниже диафрагмы (группа 16).

Наиболее достоверная оценка стадии заболевания (постхирургический диагноз) и, соответственно, радикальности операции возможна обычно после операции при морфологическом исследовании удаленного комплекса. При этом выделяют три степени радикальности удаления опухоли:

Rо - удалена полностью;

R1 - гистологически в срезах выявляются опухолевые клетки;

R2 - макроскопически видна оставленная опухоль.

Дистальная резекция поджелудочной железы предпринимается при локализации опухоли в ее хвосте и/или теле. Такая локализация встречается у 15-25% больных раком поджелудочной железы. Резектабельность по времени выполнения операции не превышает 15%. Различают стандартную дистальную и радикальную дистальную резекцию (Pedrazzoli S. et. al., 1999) при стандартной дистальной резекции поджелудочной железы резицируют дистальные отделы железы, выполняя спленэктомию, поджелудочная железа пересекается справа от верхней брыжеечной или воротной вены с пересечением селезеночной артерии у ее устья, пересечением нижней брыжеечной и селезеночной вены непосредственно у конфлюенса воротной вены. Эта операция дополняется удалением следующих групп лимфоузлов:

- вокруг чревного ствола (9);

- в воротах селезенки (10);

- вдоль селезеночной артерии (11);

- по нижнему краю тела и хвоста железы (18).

Радикальная дистальная резекция поджелудочной железы - это резекция дистальных ее отделов, которая подразумевает также иссечение в блоке следующих групп лимфоузлов:

- вдоль общей печеночной артерии (8а);

- вдоль верхней брыжеечной артерии (14а, в, с, d) и вдоль верхней брыжеечной вены (14 r);

- от верхнего края чревного ствола до нижнего края левой почечной вены (16а2);

- от нижнего края левой почечной вены до верхнего края устья нижней брыжеечной артерии (16в1).

Левосторонняя адреналэктомия не обязательна.

Панкреатэктомия - достаточно редкое вмешательство, которое используется при многофокусном или тотальном поражении железы, с которым нечасто приходится сталкиваться в практике. К тому же при тотальном поражении железы опухолевой процесс редко носит локализованный характер, имеет метастатическое распространение и, как правило, нерезектабелен. Применение тотальной панкреатэктомии для повышения радикализма операции при раке не выдержал испытания временем.

Объем и техника тотальной панкреатэктомии в основном повторяет этапы стандартной панкреатодуоденальной резекции, с одной стороны, а с другой - дистальной резекции поджелудочной железы.

Необходимо отметить, что при наличии у больных стойкой, выраженной механической желтухи лечение пациентов осуществляется в два этапа: 1-й этап - наружное дренирование желчных путей с целью ликвидации механической желтухи (лапароскопическая холецистостомия и др.), коррегирующее лечение, а через 7 – 10 дней - второй этап - собственно радикальное оперативное лечение.

Паллиативной (условно радикальной или циторедуктивной) резекцией при раке поджелудочной железы называют операцию, соответствующую обычной радикальной проксимальной или дистальной резекции, но когда имеется ретропанкреатическая инфильтрация опухоли, или на срезе культи железы были выявлены и оставлены опухолевые клетки, а также имеется вероятность оставления пораженнных опухолью лимфоузлов и участков магистральных сосудов (Wagner M., 2001).

Обоснованность такой операции заключается в низкой "онкологической" резектабельности рака поджелудочной железы, неэффективности самостоятельной химио- и лучевой терапии, непродолжительном и (или) плохом качестве жизни больных после наложения обходных анастомозов и эндопротезирования (симптоматические операции).