- •Кафедра горноспасательного дела и взрывобезопасности

- •Геодезия

- •В начале 1900-х годов:

- •Методические указания.

- •4.4. Построение профиля по линии ав.

- •Группа фио сПбГу гпс мчс России Работа с картой

- •Основные правила по работе с геодезическими приборами и инструментом.

- •Порядок выполнения лабораторной работы Задание 1.

- •Подготовка тахеометра к работе и его настройки

- •3.2.Измерение вертикального угла

- •3. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси (u2u2 ||VV).

- •Деревья

- •Инженерные задачи. Передача отметки на монтажный горизонт

- •Вынос проектной отметки

- •Разбивочный чертеж.

- •Кафедра горноспасательного дела и взрывобезопасности

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России»

Кафедра горноспасательного дела и взрывобезопасности

Сергиенко А.Н.,ОвчаренкоГ.В.

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнениюпрактическихи лабораторных работ

по курсу

Геодезия

для студентов специальностей:

«Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

Санкт-Петербург

2014

ВВЕДЕНИЕ

Обязательной составной частью курса «Геодезия», «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» является выполнение лабораторных работ и практических работ.

Цель лабораторных и практических занятий закрепление теоретических знаний основных разделов курса и приобретение практических навыков по работе с топографической картой, геодезическими приборами и инструментами.

При выполнении лабораторных и практических работ студенты обучаются работе с топографической картой, практическому использованию тахеометра, обработке результатов полевых измерений, полученных с их применением, составлению и использованию геодезических планов, геометрических графиков и другой документации.

Лабораторные и практические работы выполняются на базе учебно-лабораторного комплекса кафедры «Горноспасательного дела взрывобезопасности» в часы, определённые учебным планом, а также графиком самостоятельной работы студентов, согласованным с преподавателем.

Работы выполняются индивидуально или бригадой из 3-х человек.

Оформление результатов выполненных лабораторных работ осуществляется строго индивидуально (по вариантам) с использованием персонального компьютера, после чего работа сдаётся преподавателю в установленном порядке.

Каждая лабораторная и практическая работа включает: титульный лист (образец заполнения - Приложение 1), исходные данные, расчёты, графические материалы.

При выполнении лабораторных и практических работ студенты руководствуются данными методическими указаниями, лекциями по курсу «Геодезия», соответствующей технической литературой и информацией из интернета.

Правила, сформулированные геодезистом В.В. Витковским

В начале 1900-х годов:

- держать в порядке полевые журналы, так, чтобы ими мог пользоваться

не только сам наблюдатель, но и другие лица;

- писать разборчиво, чтобы каждый мог понять суть дела и

отыскивать, если понадобится, необходимые числа;

- тщательно изучить и поверить инструменты, а также выработать

такой порядок наблюдений, при котором по возможности исключались бы

инструментальные погрешности, и получалась бы поверка всех наблюдений;

- не добиваться невозможного на практике полного устранения всех

погрешностей и не избегать так называемых приведений (поправок); легче

измерить и принять потом в расчет малую величину, чем сделать ее нулем;

- сообразно требуемой точности производить вычисления с различным

числом десятичных знаков; не утруждать себя в вычислениях семизначными

числами, если по точности можно обойтись и четырехзначными;

- стараться не ошибаться в числовых выкладках; если вычисление не

удалось, то не впадать в отчаяние, а утешаться предвкушением удовольствия

предстоящего открытия и исправления ошибки; опыт показывает,

что если полученная ошибка вынуждает повторить вычисление по той жефор-

муле, то весьма часто ошибаются вновь, и на том же месте;

- неуклонно добиваться поверок (контроля) и не начинать следующей

ступени расчетов, пока предыдущая не поверена;

- каждый должен следить за успехами той отрасли знания, которую он

избрал поприщем своей деятельности.

Геодезия - наука об определении фигуры, размеров и гравитационного поля Земли, а также о методах измерений для отображения земной поверхности на топографических картах и планах, решения инженерных задач (изыскание, проектирование, строительство).

Общей фигурой Земли принято считать поверхность, совпадающую со средним уровнем воды океанов и продолженную под материками (основная уровенная поверхность), она носит название геоид (греч. geoeides отgeo - Земля иeidos - вид).

В

геодезии вместо фигуры геоида принимают

близкую к ней фигуру эллипсоида

вращения, полученного

от вращения эллипса вокруг его малой

оси (рис.1). Размеры земного эллипсоида

характеризуются длинами его большой

(а),

малой(b)полуосей

и сжатием (а).

В

геодезии вместо фигуры геоида принимают

близкую к ней фигуру эллипсоида

вращения, полученного

от вращения эллипса вокруг его малой

оси (рис.1). Размеры земного эллипсоида

характеризуются длинами его большой

(а),

малой(b)полуосей

и сжатием (а).

Размеры земного референц-эллипсоида Красовского:

а = 6378245 м; b= 6356863 м;

а = (а -b)/ а = 1:298,3. (1)

Для приближённых вычислений земной эллипсоид принимают за шар одинакового с ним объёма. По данным Ф. Н. Красовского радиус такого шара равен 6371,11 км.

Положение

точек на поверхности Земли определяется

координатами - величинами, характеризующими

расположение искомых точек относительно

исходных плоскостей и линий, определяющих

систему координат.Единой для всего

земного шара является система

географических координат, положение

любой точки в которой

Положение

точек на поверхности Земли определяется

координатами - величинами, характеризующими

расположение искомых точек относительно

исходных плоскостей и линий, определяющих

систему координат.Единой для всего

земного шара является система

географических координат, положение

любой точки в которой

определяется географической широтой (φ) и географической долготой (λ), эта система предполагает, чтоуровенная поверхностьимеет форму шара

Географической широтойφ точкиАназывается угол между отвесной линией АО, проходящей через эту точку, и плоскостью экватора

(рис. 2, 3).

Географическойдолготой λточкиАназывается двугранный угол между плоскостью начального (Гринвичского) меридиана и плоскостью меридиана данной точки (рис. 2, 3).

Система географических координат неудобна для практического применения в геодезических и маркшейдерских работах из-за угловых параметров широты и долготы, громоздкости и сложности вычислений.

Наиболее удобна для практических целей система плоских прямоугольных координат, в которой точки с поверхности Земногоэлипсоида предварительно проектируются на некоторую плоскость, а потом на ней строят систему координат Х и У.

Третьей величиной, характеризующей положение точки на земной поверхности, является высотная отметка (Н). Абсолютной высотой называется вертикальное расстояние от уровенной поверхности, проходящей через точку местности, до исходной уровенной поверхности, принятой за начало отсчета (средний уровень Балтийского моря).

Ориентировать линию - значит определить ее направление относительно исходного. За исходные в геодезии принимаются направления истинного (географического) меридиана, магнитного меридиана, изображения осевого (истинного) меридиана зоны.

Направления линий относительно исходных определяются ориентирующими углами, называемыми азимутами, дирекционными углами и румбами.

Истинным азимутом (А) называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления истинного меридиана до данного направления.

Магнитным азимутом называется горизонтальный угол отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного конца оси магнитной стрелки до данного направления.

Дирекционным углом(α) называется горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления изображения осевого меридиана зоны или линии, ему параллельной (километровой сетки, положительного направления оси Х), до данного направления.

Румбы - острые углы, отсчитываемые от ближайшего конца (северного или южного) исходного направления до данного.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Для выполнения данной работы студент должен подробно ознакомиться с топографической картой.

По выданной топографической карте масштаба 1:10000 необходимо выполнить четыре задания. При их выполнении на карте карандашом должны быть оформлены все необходимые вспомогательные построения (шариковые и гелиевые ручки исключаются).

Для выполнения заданий на топографической карте выбираются две точкиАи В на расстоянии друг от друга 8-12 см (расстояние принимается на глаз).

Все вычисления производятся аккуратно, линейные измерения на топографической карте осуществляются с предельной графической точностью (0,1 мм, выраженной в масштабе карты), угловые измерения выполняются с погрешностью 15'.

Графики и профиль строятся с использованием графического редактора на ПК или вычерчиваются в карандаше на кальке.

Порядок выполнения практической работы

Задание 1. Масштабы.Измерения по топографической карте.

Измерить на топографической карте расстояние SАВ между точкамиАи В, с предельной графической точностью:

При помощи миллиметровой линейки и численного масштаба(S1).

При помощи циркуля измерителя и линейного масштаба (S2). Линейный масштаб вычертить и обозначить на нем измеренное расстояние (S2).

При помощи циркуля измерителя и поперечного масштаба (S3). Поперечный масштаб вычертить и обозначить на нем измеренное расстояние S3.

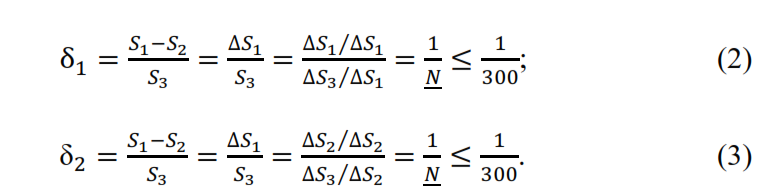

1.4. Вычислить относительную погрешность выполненных измерений и сравнить с допустимой величиной:

Знаменатель N необходимо округлить до целых с 2-3 значащими цифрами.

Задание 2. Определение местоположения по карте.

Определить по топографической карте географические координаты: северную широту (φ) и восточную долготу (λ), заданных на карте точекАи В с точностью до 1'':

северная широта:

φА = _____°___'____″ φВ= _____°___'____″

восточная долгота:

λА = _____°___'____″λВ =_____°___'____″

Определить по топографической карте прямоугольные координатыxи уточекАи В с точностью до 1 м:

Ха = м; Хв= м;

Уа= м; Ув= м.

2.3. Нанести на карту точкиEиF,прямоугольные координаты которых

ХE = 6500000 + 105 • N; (4) ХF = 6750000 + 55 • N; (5)

УE = 920000 + 105 • N; (6) УF= 1220000+ 55 • N, (7)

где N - порядковый номер студента по журналу.

Задание 3. Определение углов ориентирования по карте.

Измерить транспортиром дирекционный угол линии АВ с точностью до 15':

αАВ =_____°___ '____ ″

Вычислить магнитный и истинный азимуты линии АВ, воспользовавшись измеренным дирекционным углом и схемой ориентирования, помещённой на карте.

Начертить схему ориентирования с изображением своих ориентирующих углов.

Задание 4.

Формы рельефа местности, его высотные отметки, углы наклонов и заложения

4.1. Определить высотные отметки точекАи В.

4.2. Определить высоты точек, расположенных на:

вершине холма – Н1, в котловане – Н2, на хребте – Н3, в седловине – Н4

4.3. Определить углы наклонов по линии АВ, пользуясь графиком

заложения, помещённого на карте.

4.4. Построить профиль местности по линии АВ, в масштабах:

горизонтальный – в масштабе карты;

вертикальный – 1:200.

4.5. Нанести на карту, пользуясь масштабом заложения, кратчайшее

расстояние между точкамиАи В, угол наклона которого на всех участках не превышал бы величину 1°30′.