- •1. Основные направления совершенствования хирургических инструментов

- •1.1. Классификация хирургических инструментов

- •1.2. Требования к общехирургическим инструментам

- •1.3. Требования к микрохирургическим инструментам

- •1.4. Расположение членов хирургической бригады

- •2. Конструктивные особенности хирургических инструментов

- •2.1. Части инструментов

- •2.2. Замки хирургических инструментов

- •2.3. Кремальеры хирургических инструментов

- •3. Инструменты для разъединения тканей механическим способом

- •3.1.Хирургические ножи

- •3.2. Хирургические ножницы

- •2. Ножницы тупоконечные (оба конца закруглены).

- •3. Ножницы комбинированные остротупоконечные (один конец острый, другой – тупой).

- •4. Ножницы пуговчатые (один или оба конца ножниц имеют соответствующее утолщение на конце).

- •2. Ножницы Штилле для I ребра и т. Д.

- •3.3. Остеотомы и хирургические долота

- •2. Трапециевидное:

- •3. Угловое.

- •3.4. Хирургические пилы

- •3.5. Щипцы костные (кусачки)

- •3.6. Распаторы

- •3.7. Ложки костные острые

- •4. Электронож (электрохирургический метод разъединения тканей)

- •4.1. Механизм электрохирургического воздействия на ткани

- •1) Монополярном;

- •2) Биполярном;

- •3) Триполярном (интегрированные свойства одного инструмента для реализации первых двух режимов).

- •4.2. Монополярный режим

- •4.3. Правила техники безопасности при применении электрохирургического метода у больных с водителем сердечного ритма

- •4.4. Основные принципы безопасности при применении электрохирургического метода

- •4.5. Общие правила электродиссекции

- •4.6. Общие правила электрокоагуляции

- •4.7. Особенности рассечения разных тканей с помощью электрохирургического метода

- •5. Ультразвуковые инструменты для разъединения тканей

- •5.1. Механизм действия

- •5.2. Рабочие наконечники

- •5.3. Общие правила рассечения тканей с помощью ультразвуковых инструментов

- •6. Криохирургические инструменты

- •6.1. Механизм действия

- •6.2. Способы доставки хладоагента к патологическому очагу

- •6.3. Основные правила криодеструкции

- •7.4. Скальпель, использующий энергию низкотемпературной плазмы

- •7.5. Скальпель‑коагулятор‑стимулятор воздушно‑плазменный

- •8. Лазерный скальпель

- •8.1. Механизм хирургического действия лазерного излучения на ткани

- •8.2. Способы подведения лазерного излучения к тканям

- •8.3. Использование лазерного излучения для соединения (сварки) тканей

- •8.4. Коблация

- •9. Иглы медицинские

- •9.1. Иглы инъекционные

- •9.2. Иглы пункционные

- •1. Длина катетеров, вводимых в центральные вены, должна быть не менее 300 мм.

- •2. В периферические вены допустимо вводить катетеры длиной до 200 мм.

- •1. Игла должна находиться строго в сагиттальной плоскости.

- •2. От точки пункции иглу направляют несколько кверху в соответствии с черепицеобразным расположением остистых отростков.

- •10. Иглодержатели

- •11. Инструменты кровоостанавливающие

- •11.1. Кровоостанавливающие зажимы

- •11.2.Зажимы для временного прекращения кровотока перед наложением сосудистого шва

- •2. После восстановления целости сосудистой стенки или протезирования вначале должен быть снят зажим с периферического конца, а только потом – с центрального конца.

- •11.3. Раздавливающие зажимы для почечной ножки

- •11.4. Лигатурные иглы

- •12. Зонды хирургические

- •12.1. Зонд желобоватый

- •3. Защищает глубжележащие ткани от ятрогенного повреждения при рассечении собственной фасции или апоневроза.

- •12.2. Зонд пуговчатый

- •12.3. Зонд Кохера

- •12.4. Лопаточка для разъединения мягких тканей

- •13. Инструменты для разведения краев раны

- •13.1. Крючки хирургические

- •2. Попытка оттягивать крючок одним пальцем приведет к быстрому утомлению руки.

- •13.2. Механические ранорасширители

- •2. Рабочие части ранорасширителя последовательно накладывают на края раны после исключения возможности ущемления внутренних органов (края большого сальника, петли тонкой кишки).

- •14. Инструменты зажимные

- •14.1. Инструменты для фиксации операционного белья

- •2. Наиболее удобной формой операционного поля, отграниченного операционным бельем, является прямоугольная или квадратная.

- •14.2. Пинцеты

- •3. Зубчато‑лапчатые пинцеты находят ограниченное применение для сопоставления плотных участков кожи, фасции, апоневрозов, концов сухожилий (рис. 82).

- •4. Для выполнения специальных операций используют: – штыкообразный пинцет;

- •14.3. Зажимы Микулича

- •2. Рукоятки с кольцами.

- •3. Зажим в виде кремальеры.

- •14.4. Инструменты для пережатия полых органов

- •14.5. Мощные щипцы для захватывания и удержания костей (костные фиксаторы)

- •14.6. Хирургические зажимы (фиксаторы)

- •2. С той же целью рабочие части можно обматывать марлей.

- •15. Колющие инструменты

- •15.1. Шило хирургическое

- •15.2. Чрескостные спицы

- •16. Диссекторы

- •Правила выполнения манипуляций с помощью диссектора

- •1. Выделение участков магистральных сосудов:

- •17. Корнцанги

- •18. Вспомогательные инструменты для оттеснения и отведения органов

- •19. Инструменты для трахеостомии

- •20. Инструменты для эндовидеохирургии

- •Критерии оценки качества эндовидеохирургического подхода

- •Список основной литературы

- •Список рекомендуемой литературы

16. Диссекторы

Диссекторы – вспомогательные инструменты, которые предназначены:

– для подведения лигатур под сосуды, расположенные на дне глубоких ран;

– для выделения участков магистральных сосудов из рыхлой соединительной ткани;

– для бокового пережатия (отжатия) участка стенки полого органа (кишки, сосуда, желчного протока) перед наложением соустья.

Требования, предъявляемые к диссекторам:

1. Отсутствие острых краев на рабочих частях для исключения ятрогенных повреждений.

2. Небольшие размеры рабочих частей для возможности манипуляций в глубине относительно узкой раны.

3. Зажим с кремальерой для прочной боковой фиксации стенки полого органа.

4. Длинные бранши и рукоятки для подведения рабочих частей к анатомическим элементам, находящимся на дне глубоких ран.

5. Эластичность браншей для уменьшения вероятности механического повреждения стенки органа.

Конструктивные особенности диссекторов

Диссектор состоит из следующих частей:

1. Рабочие элементы.

2. Бранши.

3. Замок.

4. Рукоятка.

5. Кремальера.

Рабочие части диссектора имеют изгиб в нескольких вариантах:

1. По пологой дуге.

2. По крутой дуге.

3. Под тупым углом.

4. В форме буквы «Г».

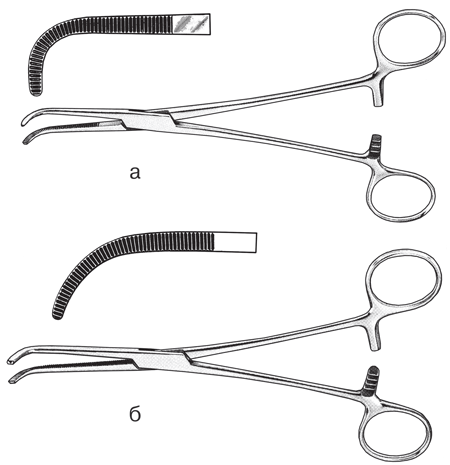

5. В виде седла (рис. 93).

Рис. 93. Конструктивные особенности диссектора (по: Medicon Instruments, 1986 [7]): а – рабочие части диссектора изогнуты по крутой дуге; б – рабочие части диссектора изогнуты по пологой дуге.

Внутренние поверхности рабочих частей, как правило, имеют слабо выраженные поперечные или косые насечки. В некоторых конструкциях насечки ориентированы продольно. Замок винтовой конструкции передает движение на рабочие части длинных рукояток с кольцами.

Рукоятки фиксируются с помощью стандартной кремальеры.

В руке диссектор удерживают в обычной позиции для инструментов с винтовым замком.

Правила выполнения манипуляций с помощью диссектора

1. Выделение участков магистральных сосудов:

– для этой цели применяют диссектор с рабочей частью, слабо изогнутой по дуге;

– инструмент устанавливают перпендикулярно к продольной оси сосуда;

– разводя бранши инструмента, тупым способом выделяют боковые поверхности сосуда;

– осторожно подводят кончик диссектора под заднюю поверхность сосуда, устанавливая рабочую часть перпендикулярно его продольной оси;

...

Внимание!

Разводить рабочие части можно только после четкой визуализации конца диссектора.

– за счет разведения рабочих концов зажима и осторожного его перемещения вдоль задней стенки сосуда завершают мобилизацию.

2. Подведение лигатуры под сосуд с помощью диссектора.

Для этой цели используют диссектор с круто изогнутой, Г‑образной или угловой рабочей частью.

Последовательность действий:

– после мобилизации рабочие части диссектора в сомкнутом состоянии подводят под заднюю стенку сосуда;

– бранши диссектора ориентируют вдоль сосуда;

– наклоняют диссектор так, чтобы его бранши прилежали к передней поверхности сосуда;

– в стороне от раны ассистент хирурга натягивает лигатуру между двумя пинцетами (либо между пинцетом и рукой);

– разводят рабочие части диссектора;

– один конец лигатуры, находящейся в натянутом состоянии, помещают с помощью пинцета между рабочими частями диссектора;

– смыкая рабочие части диссектора, фиксируют конец лигатуры;

...

Внимание!

Попытка поймать диссектором свободно висящий в ране конец нити является грубой ошибкой, опасной ятрогенными повреждениями прилежащих органов.

– извлекая сомкнутые бранши диссектора из‑под сосуда, накладывают лигатуру.

...

Маленькие хитрости:

Бранши диссектора вместе с нитью следует выводить на небольшом расстоянии от задней стенки сосуда. Быстрое протягивание примыкающей нити может привести к его перекручиванию.

3. Использование диссектора для бокового пережатия полого органа.

Обычно для этого применяют диссектор с круто изогнутой или седловидной рабочей частью.

Последовательность действий:

– выбирают участок полого органа для пережатия диссектором;

– участок полого органа предварительно ориентируют продольно длиннику раны;

– рабочую зону полого органа нужно расположить так, чтобы рукоятки диссектора могли быть приложены к краю раны;

– рассчитав длину пережимаемого участка, накладывают рабочие части диссектора, защелкивая кремальеру.

...

Внимание!

Рукоятки диссектора должны располагаться в «нейтральной» зоне раны во избежание случайного размыкания кремальеры или грубого изменения положения инструмента.