- •Лабораторная работа № 41 определение длины световой волны с помощью интерференционных колец

- •Теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 43 проверка законов освещённости с помощью фотоэлемента

- •Теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы и обработка результатов опыта

- •Описание прибора

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 46 определение концентрации водного раствора сахара поляриметром

- •Теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 47 определение длины световой волны при пОмощи дифракционной рЕшЕтки

- •Теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения Работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВПО “ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ”

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

РУКОВОДСТВО

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ПО ФИЗИКЕ

Раздел «Оптика»

Киров 2006

ББК 22.3

УДК 530.1

Греков Л.Б., Морозов В.А., Орлова Н.В., Попов С.Г., Приемышева Р.А., Решетников С.М., Скрыпник Э.А., Фокин А.А.

Руководство

к лабораторным работам по физике.

Раздел![]() «Оптика».

–

«Оптика».

–

Киров: Вятская ГСХА, 2006.- 39 с.

Рецензенты: Гребенщиков Л. Т., к.т.н., зав. кафедрой физики Вятского ГУ, Юркус А.И., к.т.н., доцент кафедры технологии металлов Вятской ГСХА.

Работа рассмотрена и утверждена методической комиссией инженерного факультета Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

Протокол № 3 от 18 января 2005 г.

Руководство предназначено для организации целенаправленного и самостоятельного изучения студентами курса физики по разделу «Оптика», необходимо для проведения лабораторных занятий по указанному выше разделу курса физики.

© Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 2006.

©Греков Леонид Борисович, Морозов Владимир Александрович, Орлова Нина Вячеславовна, Попов Станислав Германович, Приемышева Римма Александровна, Решетников Станислав Михайлович, Скрыпник Эраст Андреевич, Фокин Алексей Александрович, 2006.

Лабораторная работа № 41 определение длины световой волны с помощью интерференционных колец

Цель работы: определить опытным путём длину световой волны с помощью колец Ньютона.

Приборы и принадлежности: установка для наблюдения колец Ньютона.

Теоретические сведения

Интерференция – явление наложения волн, в результате которого образуются неизменные в пространстве и во времени области усиленных и ослабленных колебаний.

Необходимым условием интерференции волн является их когерент-ность, т.е. равенство их частот и постоянная во времени разность фаз.

Когерентные волны можно получить от одного источника. Для этого нужно каким-либо образом "разделить" световую волну на две, а после прохождения различных путей снова соединить.

При

сложении плоских когерентных волн

амплитуда результирующего колебания

определяется формулой![]() ,

где

,

где

![]() - разность фаз слагаемых колебаний.

Слагаемое

- разность фаз слагаемых колебаний.

Слагаемое

![]() называют интерференционным членом. В

случае электромагнитной волны определяющим

вектором служит вектор напряженности

электрического поля

называют интерференционным членом. В

случае электромагнитной волны определяющим

вектором служит вектор напряженности

электрического поля

![]() .

Для него записываем

.

Для него записываем

![]() .

Интенсивность излучения пропорциональна

квадрату амплитуды, следовательно,

интенсивность результирующего колебания

.

Интенсивность излучения пропорциональна

квадрату амплитуды, следовательно,

интенсивность результирующего колебания

![]() .

.

Если

поле зрения освещается некогерентными

источниками, то в этом случае интенсивности

складываются:

![]() .

Если источники одинаковые, имеем

.

Если источники одинаковые, имеем

![]() .

Совершенно иной результат получаем,

если источники когерентные и

одинаковые. Если

.

Совершенно иной результат получаем,

если источники когерентные и

одинаковые. Если

![]() ,

то общая интенсивность

,

то общая интенсивность

![]() ,

а при

,

а при

![]() ,

I=0.

Иными словами, при

интерференции происходит

перераспределение энергии в пространстве.

,

I=0.

Иными словами, при

интерференции происходит

перераспределение энергии в пространстве.

Кольца Ньютона наблюдаются в том случае, когда выпуклая поверхность линзы малой кривизны соприкасается с плоской поверхностью хорошо отполированной стеклянной пластинки, так что остающаяся между ними воздушная прослойка постепенно утолщается от центра к краям. Если на линзу падает пучок монохроматического света, то световые волны будут интерферировать как в проходящем, так и в отраженном свете. В отраженном свете интерференционная картина представляет собой систему чередующихся светлых и тёмных колец с тёмным кругом в центре.

Лучи

МSNВРТ

и МRОРТ

исходят из одного источника света М

(рисунок 1) и в точке Р имеют постоянную разность фаз,

благодаря постоянной разности хода. ON

– фронт

волны

(геометрическое место точек, колеблющихся

в одинаковой фазе). Правый луч проходит

расстояние NB+BP

в воздухе, левый – ОР в стекле. Оптическая

разность хода

интерферирурующих лучей

точке Р имеют постоянную разность фаз,

благодаря постоянной разности хода. ON

– фронт

волны

(геометрическое место точек, колеблющихся

в одинаковой фазе). Правый луч проходит

расстояние NB+BP

в воздухе, левый – ОР в стекле. Оптическая

разность хода

интерферирурующих лучей

, (1)

, (1)

где nв и nс – показатели преломления воздуха и стекла, λ – длина волны.

Величина

![]() вошла в уравнение (1) из следующих

соображений. Световые волны, отражаясь

от оптически более плотной среды,

"теряют" полволны, т. е. испытывают

изменение фазы на π. Правый луч отражается

в точке В от оптически более плотной

среды – стекла.

вошла в уравнение (1) из следующих

соображений. Световые волны, отражаясь

от оптически более плотной среды,

"теряют" полволны, т. е. испытывают

изменение фазы на π. Правый луч отражается

в точке В от оптически более плотной

среды – стекла.

Поскольку

кривизна линзы мала и рассматриваются

близко лежащие точки N

и Р, то NВ=ВР=d,

где d-

толщина воздушного слоя промежутка на

расстоянии

![]() от центра соприкосновения линзы с

пластиной, где D-диаметр кольца Ньютона.

Поэтому

от центра соприкосновения линзы с

пластиной, где D-диаметр кольца Ньютона.

Поэтому

,

nв=1.

(2)

,

nв=1.

(2)

Минимум

интенсивности интерферирующих в т. Р

лучей будет наблюдаться тогда, когда

разность

хода лучей составляет нечётное число

полуволн,

т.е.

,

где k=0,1,2,3... (3)

,

где k=0,1,2,3... (3)

Приравнивая

(2) и (3), получим

(4) для кольца с номером k,

для кольца с номером i

(4) для кольца с номером k,

для кольца с номером i

.

(5)

.

(5)

Для кольца диаметра D толщина воздушного слоя одинакова вследствие симметрии относительно точки соприкосновения, поэтому интерференционные кольца являются кривыми равной толщины.

Т олщину

воздушного слоя можно связать с диаметром

того кольца, которому соответствует

эта толщина. Из треугольника ОАC

(рисунок 2) для k-того

кольца имеем

олщину

воздушного слоя можно связать с диаметром

того кольца, которому соответствует

эта толщина. Из треугольника ОАC

(рисунок 2) для k-того

кольца имеем

,

где R

– радиус кривизны линзы L.

Произведя преобразования с учетом того,

что

,

где R

– радиус кривизны линзы L.

Произведя преобразования с учетом того,

что

![]() очень мало по сравнению с 2R,

получим

очень мало по сравнению с 2R,

получим

(7);

(7);

(8);

(8);  .

(9)

.

(9)

Ту

же разность получим из (4) и (5):

.

(10)

.

(10)

Приравнивая

правые части равенств (9) и (10) и решая

полученное равенство относительно λ,

имеем

.

(11)

.

(11)

О ПИСАНИЕ

Прибора

ПИСАНИЕ

Прибора

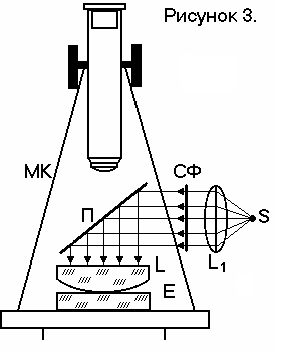

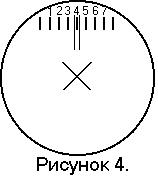

Установка, применяемая в данной работе, изображена на рисунке 3, где S – источник света (электрическая лампочка накаливания), СФ – мо-нохроматический светофильтр, пропускающий свет, длина волны которого подлежит измерению, L1 - линза, направляющая свет на полупрозрачную пластинку П, Е - стеклянная пластинка, на которой лежит плосковыпуклая линза L, MK – микроскоп с микроокулярной головкой MOB - окулярной шкалой, цена деления которой 0,065 мм.

С вет

из источника S,

проходя через линзу L1,

образует

параллельный пучок, падающий на

светофильтр СФ. Пройдя через светофильтр,

монохроматический пучок падает на

полупрозрачную пластину П и частично

отражается на линзу малой кривизны L.

При прохождении через линзу L

, отражаясь от стеклянной пластины Е,

моохроматический свет образует

интерференционную картину – кольца

Ньютона, которую наблюдают через

микроскоп. Микроскоп оснащен микроокулярной

головкой, с помощью которой подлежит

определить диаметры колец Ньютона.

вет

из источника S,

проходя через линзу L1,

образует

параллельный пучок, падающий на

светофильтр СФ. Пройдя через светофильтр,

монохроматический пучок падает на

полупрозрачную пластину П и частично

отражается на линзу малой кривизны L.

При прохождении через линзу L

, отражаясь от стеклянной пластины Е,

моохроматический свет образует

интерференционную картину – кольца

Ньютона, которую наблюдают через

микроскоп. Микроскоп оснащен микроокулярной

головкой, с помощью которой подлежит

определить диаметры колец Ньютона.