- •I. Структура научной и учебной дисциплины

- •II. Истоки возрастной спортивной морфологии

- •2.1. Возрастные особенности детей дошкольного и школьного возраста

- •2.3. Возрастная периодизация

- •2.4. Изменение базовых показателей в онтогенезе

- •III. Частная телесная конституциология

- •3.1. Физическое развитие и конституциональная диагностика

- •3.2. Развитие учения о конституции человека

- •3.3. Краткий обзор школ конституциологии

- •3.4. Морфологический подход к типологии

- •3.5. Типирование лиц женского пола

- •3.6. Соматотипирование лиц подросткового возраста

- •IV. Компоненты тела и их строение

- •4.1. Характеристика внешних форм тела

- •4.1.1. Характеристика туловища

- •4.1.2. Характеристика шеи

- •4.1.3. Характеристика конечностей

- •4.2. Характеристика внутренних компонентов тела, их строение и значение в спортивной деятельности

- •4 .2.1. Опорно-трофические ткани

- •4.2.2. Строение отдельных тканей

- •4.3. Жировая масса

- •V. Изменение мышечной массы у лиц различных соматических типов и вариантов развития

- •5.1. Изменение мышечной массы под влиянием тренировок

- •5.2. Изменение костной массы под влиянием тренировок

- •5.4. Развитие и формирование звеньев тела

- •5.4.1. Развитие грудной клетки

- •5.4.2. Развитие живота

- •5.4.3. Развитие костей пояса верхней конечности

- •5.4.4. Кости свободной верхней конечности

- •5.4.5. Строение скелета нижней конечности

- •5.5. Основные суставы и их характеристика

- •5.6. Осанка

- •VI. Адаптация

- •6.1. Некоторые проблемы адаптации

- •6.2. Закономерность адаптации к физическим нагрузкам

- •VII. Морфологические основы двигательной активности

- •7.1. Информация и жизнедеятельность организма

- •7.2. Понятие о реактивности

- •7.3. Воздействия на организм физиологических и чрезвычайных раздражителей

- •7.3.1. Раздражители в физической культуре и спорте

- •7.3.2. Изменение структур в ответ на тренировочные воздействия

- •7.4. Биоритмы и их характеристика

- •VIII. Приборы и методы исследования

- •8.1. Антропометрия

- •8.1.1. Общие положения и основные принципы антропометрии

- •8.1.2. Антропометрические методы

- •8.1.3. Антропометрические приборы

- •8.1.4. Антропометрические точки

- •8.1.5. Измерение продольных размеров тела

- •8.1.6. Измерение поперечных размеров тела

- •8.1.7. Измерение обхватных размеров

- •8.1.8. Измерение кожно-жировых складок

- •8.1.9. Определение веса (массы)

- •8.1.10. Определение состава тела

- •8.2. Гониометрия

- •8.2.1. Измерение подвижности в суставах

- •8.2.2. Измерение подвижности в отдельных суставах

- •8.3. Динамометрия

- •8.3.1. Правила измерения силы мышц

- •8.4. Методы исследования сводов стопы

5.2. Изменение костной массы под влиянием тренировок

Чаще всего пользуются таким показателем, как изменение широтных и длиннотных показателей костей, характеризуя ростовые процессы. Определяются они с помощью самых различных методов и измерений – от мерологических приемов до рентгенографии, Цифровой материал выражается в абсолютных и относительных величинах. Точность оценки массы скелета у лиц различного возраста колеблется в пределах от 0,5 до 0,7 мм.

Масса скелета у лиц различного возраста:

новорожденные - 9 18% веса тела;

у 14-15-летних девушек – 10%,

юношей – 24%;

у 19-20-летних соответственно 9% и 12%,

у взрослых – 9-18% у мужчин и 8,5-15% у женщин.

Кортикальная кость, создающая прочность, составляет 70%, трабекулярная 30%, трубчатые кости составляют 10% общей массы костей.

В губчатых костях, таких как позвонки, ребра, кости таза, губчатое вещество занимает 12% объема. В полостях между трабекулами (балками) располагается костный мозг, составляющий до 80 % веса губчатой кости. При ударных нагрузках у детей до 15 лет наблюдаются компрессионные переломы. Часто страдают при неправильной тренировке в борьбе, тяжелой атлетике поясничные позвонки. После 40 лет плотность кости уменьшается за счет вымывания минеральных веществ. Теряется минеральных веществ до 10 % каждые 10 лет.

Занятия с лицами старше 60 лет не должны сопровождаться резкими прыжковыми движениями.

В спортивной морфологии большее значение имеет не сама масса костей, а продолжительность роста. П.Ф. Лесгафт указывал, что кости развиваются тем сильнее, чем больше деятельность их окружающих мышц. Форма костей меняется от давления окружающих органов, искривляясь под односторонним давлением. Кость является тем рычагом, с помощью которого совершается работа.

Существенные изменения под влиянием тренировки наблюдаются не только в мышечной, но и в костной системе. Костная система чутко реагирует на изменение внешних воздействий перестройкой своей внутренней архитектоники, меняется направление и соотношение костных балок. Перекладины и балки, не испытывающие нагрузок, рассасываются, а по линии наибольших нагрузок строятся новые. Выраженность костной системы находится под жестким наследственным контролем, как и пропорции тела. Эти данные послужили основой выделения костной системы в самостоятельный пропорционный уровень варьирования (ПУВ) соматодиагностики. Рост кости определяет пропорции телосложения, которые с возрастом существенно изменяются. Есть целый ряд видов спорта, требующих определенного соотношения между звеньями тела (борьба, метания, тяжелая атлетика и др.). Изменить длину звена тела или длину конечности с помощью направленного воздействия (мы не имеем в виду хирургическое вмешательство) невозможно. Следовательно, существует один рациональный путь – отбор в соответствии с требованиями вида спорта.

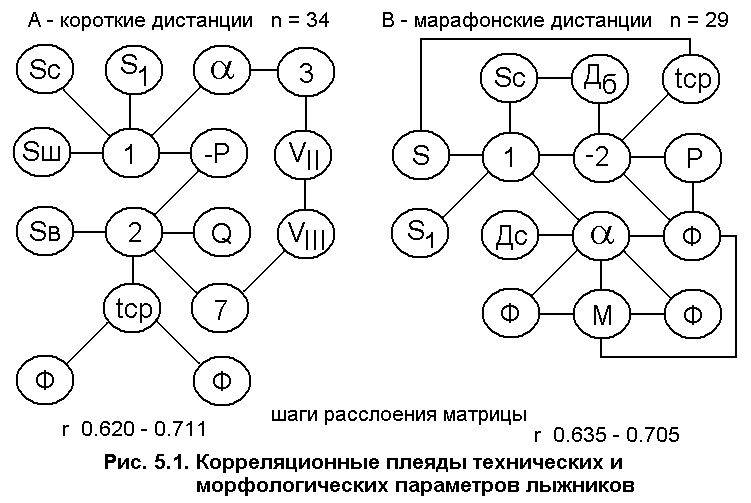

Н

а

приведенном рисунке корреляционных

плеяд, характеризующем соотношение

соматических и технических показателей

в спринтерской и стайерской гонке

лыжников, отчетливо видны те показатели,

которые имеют существенное влияние на

результат при равной подготовленности

(рис. 5.1).

а

приведенном рисунке корреляционных

плеяд, характеризующем соотношение

соматических и технических показателей

в спринтерской и стайерской гонке

лыжников, отчетливо видны те показатели,

которые имеют существенное влияние на

результат при равной подготовленности

(рис. 5.1).

1 – длина тела; 2 – масса; 3 – ширина таза; 7 – длина ноги; Дб – длина бедра; Дс – длина стопы; Фп – форма плеча; Фб – форма бедра; Фг – форма голени; Мк – мышечный компонент; Р – результат гонки; – угол подседа; t cp – время шага; SI – путь I фазы; Sс – длина скольжения; Sш – длина шага; Sв – длина выпада; Q – градиент силы; VII - скорость II фазы; VIII — скорость III фазы.

Таблица 5.2 Возрастное потребление молока |

||

Возраст (годы) |

Количество молока мл/сутки |

|

Мужчины |

Женщины |

|

0,5 |

1000 |

800 |

1 |

580 |

500 |

3 |

490 |

440 |

5 |

490 |

430 |

7 |

490 |

440 |

10 |

480 |

420 |

12 |

470 |

390 |

15 |

440 |

330 |

18 |

410 |

280 |

40 |

270 |

140 |

60 |

250 |

130 |

В организме человека принято выделять три жидкие фазы – циркулирующую, интерстициальную и внутриклеточную, которые разделены друг от друга мембранами. Потеря жидкости во время работы происходит за счет циркулирующей жидкости, которая влечет изменения в остальных фракциях. Интересен вопрос о количестве жидкости в организме у спортсменов одинаковой квалификации, имеющих одинаковую спортивную кондицию, но различных специализаций, тренирующихся на развитие выносливости, силы или скорости.

Потребление воды в сутки колеблется у взрослого человека, без интенсивной физической нагрузки от 1000 до 2400 мл. Рекомендуется во время тренировки выпивать (в зависимости от массы тела) 750 – 1000 мл минеральной щелочной воды. Потребление молока, которое должно составлять у лиц со средней физической нагрузкой 12% от необходимой жидкости, в достаточной мере покрывает потерю солей и микроэлементов с потом (табл. 5.2).