- •I. Структура научной и учебной дисциплины

- •II. Истоки возрастной спортивной морфологии

- •2.1. Возрастные особенности детей дошкольного и школьного возраста

- •2.3. Возрастная периодизация

- •2.4. Изменение базовых показателей в онтогенезе

- •III. Частная телесная конституциология

- •3.1. Физическое развитие и конституциональная диагностика

- •3.2. Развитие учения о конституции человека

- •3.3. Краткий обзор школ конституциологии

- •3.4. Морфологический подход к типологии

- •3.5. Типирование лиц женского пола

- •3.6. Соматотипирование лиц подросткового возраста

- •IV. Компоненты тела и их строение

- •4.1. Характеристика внешних форм тела

- •4.1.1. Характеристика туловища

- •4.1.2. Характеристика шеи

- •4.1.3. Характеристика конечностей

- •4.2. Характеристика внутренних компонентов тела, их строение и значение в спортивной деятельности

- •4 .2.1. Опорно-трофические ткани

- •4.2.2. Строение отдельных тканей

- •4.3. Жировая масса

- •V. Изменение мышечной массы у лиц различных соматических типов и вариантов развития

- •5.1. Изменение мышечной массы под влиянием тренировок

- •5.2. Изменение костной массы под влиянием тренировок

- •5.4. Развитие и формирование звеньев тела

- •5.4.1. Развитие грудной клетки

- •5.4.2. Развитие живота

- •5.4.3. Развитие костей пояса верхней конечности

- •5.4.4. Кости свободной верхней конечности

- •5.4.5. Строение скелета нижней конечности

- •5.5. Основные суставы и их характеристика

- •5.6. Осанка

- •VI. Адаптация

- •6.1. Некоторые проблемы адаптации

- •6.2. Закономерность адаптации к физическим нагрузкам

- •VII. Морфологические основы двигательной активности

- •7.1. Информация и жизнедеятельность организма

- •7.2. Понятие о реактивности

- •7.3. Воздействия на организм физиологических и чрезвычайных раздражителей

- •7.3.1. Раздражители в физической культуре и спорте

- •7.3.2. Изменение структур в ответ на тренировочные воздействия

- •7.4. Биоритмы и их характеристика

- •VIII. Приборы и методы исследования

- •8.1. Антропометрия

- •8.1.1. Общие положения и основные принципы антропометрии

- •8.1.2. Антропометрические методы

- •8.1.3. Антропометрические приборы

- •8.1.4. Антропометрические точки

- •8.1.5. Измерение продольных размеров тела

- •8.1.6. Измерение поперечных размеров тела

- •8.1.7. Измерение обхватных размеров

- •8.1.8. Измерение кожно-жировых складок

- •8.1.9. Определение веса (массы)

- •8.1.10. Определение состава тела

- •8.2. Гониометрия

- •8.2.1. Измерение подвижности в суставах

- •8.2.2. Измерение подвижности в отдельных суставах

- •8.3. Динамометрия

- •8.3.1. Правила измерения силы мышц

- •8.4. Методы исследования сводов стопы

4.2. Характеристика внутренних компонентов тела, их строение и значение в спортивной деятельности

К основным компонентам тела (сомы) относятся ткани, жировая, мышечная и костная масса, а также содержание воды в организме.

Л

юбая

трудовая деятельность для ее успешного

осуществления требует определенного

совокупного соответствия не только

габаритного, как это было показано

ранее, но и компонентного и пропорционного

уровней варьирования. Только при наличии

оптимального количества структур

возможно сохранение оптимального

состояния организма, быстрое освоение

специфики трудовой и спортивной

деятельности и Достижение высокого

результата. Достижение больших успехов

практически во всех видах спорта

немыслимо без увеличения его структур

(материальной базы организма) и, в первую

очередь, соответствия компонентного

состава тела возрасту, конституциональному

типу и специфике спортивной деятельности.

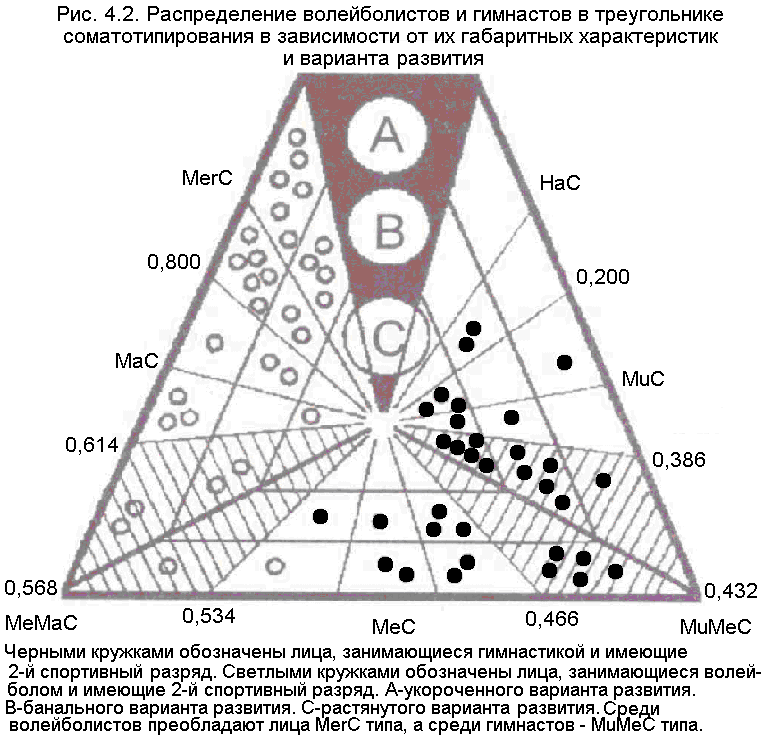

Есть виды спорта, занятия которыми

откладывают такой отпечаток на его

внешнем виде, что невозможно не определить

специализацию. Например, марафонец и

метатель молота, гимнаст и волейболист

(рис. 4.2).

юбая

трудовая деятельность для ее успешного

осуществления требует определенного

совокупного соответствия не только

габаритного, как это было показано

ранее, но и компонентного и пропорционного

уровней варьирования. Только при наличии

оптимального количества структур

возможно сохранение оптимального

состояния организма, быстрое освоение

специфики трудовой и спортивной

деятельности и Достижение высокого

результата. Достижение больших успехов

практически во всех видах спорта

немыслимо без увеличения его структур

(материальной базы организма) и, в первую

очередь, соответствия компонентного

состава тела возрасту, конституциональному

типу и специфике спортивной деятельности.

Есть виды спорта, занятия которыми

откладывают такой отпечаток на его

внешнем виде, что невозможно не определить

специализацию. Например, марафонец и

метатель молота, гимнаст и волейболист

(рис. 4.2).

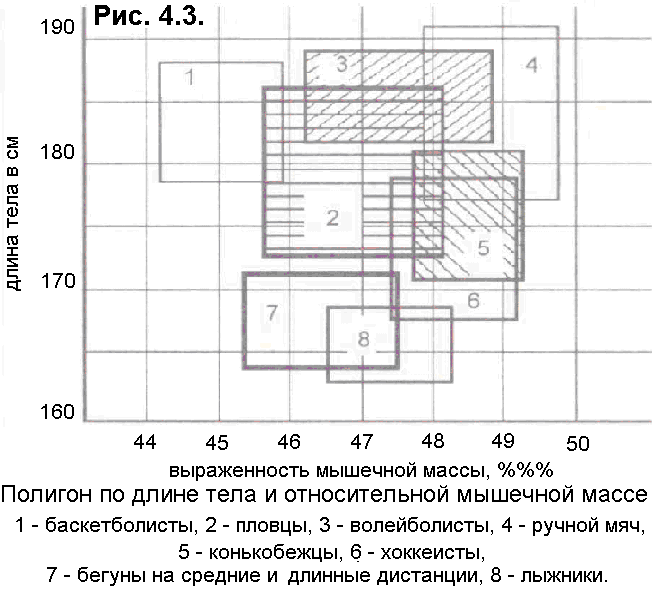

У

целого ряда спортсменов различия по

внешнему виду заметны меньше, но детальное

метрологическое обследование эти

различия легко выявляет. Есть немало

спортивных специализаций, в которых по

характеру спортивной деятельности

необходимы приблизительно сходные

физические качества (конькобежцы-многоборцы

и бегуны на средние дистанции; марафонцы

и бегуны на 5-10 км; спортивные ходоки и

футболисты; прыгуны в высоту и

баскетболисты). Такие спортсмены часто

достигают в родственных видах спорта

хороших результатов. Однако эта

вероятность не очень велика, так как у

представителей (элиты) различных видов

спорта выявляются существенные

морфологические различия при обследовании

не соматометрических, а других уровней

организации организма, таких как

ультраструктурная, гистохимическая,

иммуноморфологическая его организация.

Поэтому необходимы комплексные

исследования (морфологические,

функциональные, биохимические,

психологические), выявляющие физические

особенности: выносливость, силовые и

скоростные качества, гибкость, ловкость,

тренируемость, скорость восстановительных

процессов, перестройка ультрамикроструктур

(физические качества базируются на

морфологической основе). Нет ни одного

функционального сдвига или проявления,

в основе которых в начале не лежала бы

морфологическая перестройка (рис. 4.3).

целого ряда спортсменов различия по

внешнему виду заметны меньше, но детальное

метрологическое обследование эти

различия легко выявляет. Есть немало

спортивных специализаций, в которых по

характеру спортивной деятельности

необходимы приблизительно сходные

физические качества (конькобежцы-многоборцы

и бегуны на средние дистанции; марафонцы

и бегуны на 5-10 км; спортивные ходоки и

футболисты; прыгуны в высоту и

баскетболисты). Такие спортсмены часто

достигают в родственных видах спорта

хороших результатов. Однако эта

вероятность не очень велика, так как у

представителей (элиты) различных видов

спорта выявляются существенные

морфологические различия при обследовании

не соматометрических, а других уровней

организации организма, таких как

ультраструктурная, гистохимическая,

иммуноморфологическая его организация.

Поэтому необходимы комплексные

исследования (морфологические,

функциональные, биохимические,

психологические), выявляющие физические

особенности: выносливость, силовые и

скоростные качества, гибкость, ловкость,

тренируемость, скорость восстановительных

процессов, перестройка ультрамикроструктур

(физические качества базируются на

морфологической основе). Нет ни одного

функционального сдвига или проявления,

в основе которых в начале не лежала бы

морфологическая перестройка (рис. 4.3).

4 .2.1. Опорно-трофические ткани

Тканями принято называть структурные комплексы единого происхождения, построенные из клеток и их производных, обеспечивающие проявление определенного вида жизнедеятельности. Для выполнения частных функций клетки разных тканей объединяются в органы, а органы – соответственно в системы.

Соединительная ткань объединяет большую группу весьма различных но строению и предназначению специальных тканей, имеющих единое происхождение из мезенхимы срединного зачаточного листка – мезодермы. Они составляют в среднем до 43% веса тела у мужчин и до 55% у женщин, входят в состав всех без исключения органов, образуют опорный каркас всего тела (твердый остов – скелет), мягкий остов (капсулы сумки и строму органов, разграничительные, соединительные и амортизационные прослойки). Вместе с кровью, лимфой межклеточными жидкостями формирует внутреннюю среду организма (ВСО), поэтому эти ткани правильнее называть опорно-трофическими (ОТТ) (рис. 4.4).

ОТТ осуществляют опорную и соединительную функцию; обеспечивают двигательную функцию всего тела и отдельных его частей (пассивный опорно-двигательный аппарат); через ВСО все клеточные и внеклеточные элементы тела получают питательные, биологически активные (регуляторные) вещества и отдают продукты метаболизма; в эмбриональном и частично в постэмбриональном периоде участвуют в регуляции размножения клеток (структурно-образующая функция), в иммунных реакциях и заживлении дефектов тканей (защитная и восстановительная функции).

Как и все другие ткани, ОТТ имеют двухкомпонентный состав клеточные элементы и межклеточные (не клеточные) структуры. Существенной особенностью соединительных тканей, отличающих их от других тканей, является значительное преобладание межклеточного вещества (межклеточного матрикса) над клеточными элементами. Межклеточный матрикс является продуктом жизнедеятельности клеточных элементов и состоит из основного вещества и волокнистых структур.

В зависимости от химического состава основного вещества, содержания волокон матрикс может быть жидкой консистенции (кровь), эластичной (хрящ) и обладать каменистой плотностью (кость, зубы).

По соотношению клеток и межклеточных структур и степени упорядоченности расположения различают неоформленные и оформленные соединительные ткани. В неоформленных тканях клеточные и неклеточные структуры в одних случаях могут располагаться рыхло – они называются рыхлой соединительной тканью, в других плотно, а волокна переплетаются между собою – они называются плотными волокнистыми тканями, как правило, осуществляют защитную (рессорную, разграничительную) и трофическую функции (подкожная клетчатка, подслизистый слой органов, межорганные прослойки и др.) Оформленные ткани характеризуются упорядоченным и плотным расположением клеточных и неклеточных структур (пластинок) по силовым линиям, действующих на ткань (связки, сухожилия, сумки органов, костная и хрящевая ткань и др. структуры). Они осуществляют опорную, соединительную и локомоторную функции.

Основными клеточными элементами ОТТ являются: фибробласты различной степени дифференцировки, фиброкласты, макрофаги, тучные клетки (лаброциты). Фибробласты и фиброкласты специализированных тканей именуются в хрящах – хондробласты и хондрокласты, в костях – остеобласты и остеокласты, в веществе зуба – одонтобласты и одонтокласты и т.д.

Фибробласт – главная клетка всех видов ОТТ, она может трансформироваться в зрелые клетки (фиброциты, остеоциты, хондроциты и др.). Фибробласты являются основными производителями межклеточных структур – матрикса, «скрепляющего» ткани многоклеточного организма. Фибробласт постоянно готов к перемещению в те участки ткани, где происходит обновление поврежденных или Изношенных или образование новых клеточных компонентов.

Фибробласты и фиброциты (хондро-, остео- и др.) имеют полный набор органоидов, много рибосом, хорошо развитый ретикулум и пластинчатый комплекс, что обеспечивает синтез коллагена, основного вещества и интенсивность деления клеток.

Фиброкласты (хондро-, остео- и др.) имеют много ядер, большое количество лизосом и фагоцитарных вакуолей, содержащих фермент, что обеспечивает расщепление, рассасывание и утилизацию изношенных и отмирающих клеток и неклеточных структур при перестройке ткани.

Макрофаги – клетки кроветворного происхождения, обладают активным фагоцитозом, пиноцитозом, прикреплением; им принадлежит реализация защитной функции (гомеостаз, иммунитет, воспаление и др.).

Тучные клетки (лаброциты) продуцируют биологически активные вещества -регуляторы местного обмена.

Неклеточные (межклеточные) структуры состоят из основного вещества, коллагеновых и эластических волокон.

Основное вещество — комплексное соединение белков и полисахаридов (протеогликаны и гликопротеины) различной плотности – от жидкого (в крови) до очень плотного (в кости). Основное вещество обеспечивает трофическую (транспорт воды, солей, аминокислот, липидов, сахаров, в том числе и в бессосудистых тканях – стенках сосудов, клапанах сердца, хрящах), механическую (прочность, упругость, объем ткани), восстановительную (регуляция роста и дифференцировки клеток) и структурообразующую функции.

Коллагеновые волокна. Коллаген основной компонент ОТТ составляет более 30% от общей массы белков тела. Около 40% коллагена находится в коже, 50% – в скелете и 10% – в строме органов. Молекулы коллагена синтезируются фибробластами. Они состоят из трех спирально закрученных полипептидных цепей, из которых во внеклеточном матриксе строятся длинные, похожие на «канаты» фибриллы или слои. Коллагеновые фибриллы, собираясь в пучки, образуют коллагеновые волокна, очень прочные на разрыв. Основным фактором, определяющим взаиморасположение коллагеновых фибриллей в специальных тканях (костях, сухожилиях, фасциях и др.), является топографическое действие на ткань нагрузок (сжатие, растяжение) и величина последних.

Ретикулиновые волокна. Образуют густую сеть в лимфатических узлах и селезенке. Это производные коллагеновых фибриллей, тонкие, ветвистые и анастомозирующие между собой волокна.

Эластические волокна. Представляют собой лентовидные структуры различной толщины, они встречаются в легких (каркас альвеол), в коже, сосудах (эластические мембраны), в эластических связках и хрящах. Главным компонентом эластических волокон является эластин — белок со специфическими физико-химическими и биомеханическими свойствами, отличающийся от коллагена.

Структурная единица опорных и соединительных тканей.

Фибробласты – фиброциты (хондро-, остео- и др.), продуцируя основное вещество и волокна, как бы замуровывают себя. Межклеточные структуры одной клетки смешиваются с такими же структурами другой клетки и не имеют границ.

Комплекс, состоящий из клетки с окружающими ее межклеточными структурами, можно условно назвать пластинкой (хрящевой, костной, сухожильной и т.д.). Пластинка является структурной единицей соединительной ткани, кости, хряща и т.д.