- •Глава 13

- •13.1. Биометрический анализ роста растений

- •13.2. Кривая оптимума и моделирование конкуренции растений

- •73. Сухая масса родителей, умноженная на ½ (на диагонали), и компонентов в смесях генотипов райграса, г

- •74. Значения комплементации и комплементационного отношения смесей генотипов райграса

- •13.3. Эколого-генетические модели количественных признаков

- •75. Средние значения признаков и коэффициенты генотипических корреляций rg, между признаками «число зерен на растении» и «масса 1000 зерен» в наборе из 15 сортов яровой пшеницы

Глава 13

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ

В процессе онтогенеза организма происходит реализация генетической информации в конкретных условиях среды. Особенности этого процесса:

- последовательность, смена и длительность этапов онтогенеза находятся под генетическим и средовым контролем;

- прохождение генотипом определенного этапа развития детерминирует возможные варианты следующих этапов;

- на каждом этапе онтогенеза реализуется только часть генетической информации, работают определенные гены; набор генов, детерминирующих развитие признака, может изменяться в процессе онтогенеза и в различных средовых условиях;

- наследуются не сами признаки, а нормы реакции признаков на изменение условий окружающей среды.

В связи с этим представляют большой интерес количественные методы, описывающие рост растений, отдельных органов в изменяющихся условиях среды. В этой главе рассмотрены математические модели, описывающие рост растений (логистическая функция и др.), модели и биометрико-генетические методы количественной оценки конкуренции растений, а также эколого-генетические модели количественных признаков.

13.1. Биометрический анализ роста растений

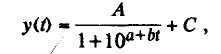

Рост любого органа растений описывается в виде S-образной (сигмоидальной) кривой Сакса, которая отражает неравномерность данного процесса в онтогенезе при постоянных внешних условиях и носит общебиологический характер. Среди множества количественных моделей роста растений наибольшее распространение получила логистическая функция

(63)

(63)

где у(t) — величина признака, например, размер (масса) растения или органа; t — время, прошедшее с начала роста; С — начальный размер (масса); А — окончательный прирост к С размера (массы) растения или органа к моменту завершения роста; а, b — константы, определяющие изгиб и наклон логистической кривой.

Логистическая кривая носит симметричный характер, т.е. скорость роста на начальном этапе увеличивается так же быстро, как и падает на заключительном этапе развития растения или органа. Однако не всегда характер роста может быть описан этой кривой. Если рост на начальном этапе замедлен, то кривая приобретает экспоненциальный вид; если же кривая асимметрична в результате замедленного роста на заключительном этапе, то можно воспользоваться т.н. кривой Б. Гомпертца.

И.П.Савиновым с сотрудниками предложена обобщенная формула роста

![]() (64)

(64)

где k — конкретное вещественное число (-<k<+); е — основание натурального логарифма; b<0.

Меняя значение коэффициента k, можно получить любой тип кривой (рис. 38). При k=-1 функция принимает логистический вид, а при k=1 — экспоненциальный и т.д.

(РИСУНОК

36)

(РИСУНОК

36)

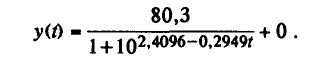

Пример. Воспользуемся данными Г.Н.Зайцева по динамике накопления сухого вещества в плодах томата (точки на рис. 39), для аппроксимации которых он использовал логистическую модель (63).

(РИСУНОК 39)

Через t обозначены пятидневки вегетационного периода, у — содержание сухого вещества в плодах (г. на одно растение). Тогда А=80,3г., С≈0.

Методом наименьших квадратов подобирают константы: а=2,4096, b=-0,2949.

Окончательно теоретическая кривая роста выражается формулой

На рис. 39 можно заметить, что эмпирическая и теоретическая кривые довольно близки. Полученную кривую роста сухого вещества в плодах томата можно использовать для прогноза урожая культуры по сухому веществу.

Следует отметить, что тот или иной тип кривой роста, определяемый коэффициентом k в формуле (64), изгиб и наклон кривой, зависящие от констант а и b отражают реализацию генетической программы развития растений в онтогенезе, т.е. являются следствием дифференциальной активности генов. Хотя генетика онтогенеза и в особенности ее количественные аспекты до настоящего времени представляют слабо изученную область биологии, можно проводить селекцию на желательный тип и константы кривой роста, а также на постоянство этих параметров в различных средовых условиях. Возможен и подбор условий среды, в которых кривые роста растений (органов) приближаются к желательному типу.

Тип и параметры кривой не только определяют характер роста растения или органа в онтогенезе при возделывании культур, но и совпадение критических его фаз со сменой лимитирующих факторов среды и в целом конечное значение хозяйственно ценного признака.