- •Раздел 1.

- •Пожары класса «а»

- •Пожары класса «в»

- •Пожары класса «с».

- •Пожары класса «d»

- •Ответ: Сбор и возвращение к месту постоянного расположения (далее – возвращение) представляют собой действия по возвращению сил и средств подразделений с места пожара к месту постоянного расположения.

- •Выполнение специальных работ

- •Сбор и возвращение в подразделение

- •Раздел 2.

Ответ: Сбор и возвращение к месту постоянного расположения (далее – возвращение) представляют собой действия по возвращению сил и средств подразделений с места пожара к месту постоянного расположения.

2.53. Перед возвращением проводятся следующие мероприятия:

проверка наличия личного состава подразделения, принимавшего участие в тушении пожара и проведении АСР;

сбор и проверка комплектности пожарного инструмента и оборудования;

размещение и крепление пожарного инструмента и оборудования на пожарных автомобилях;

закрытие крышек колодцев пожарных гидрантов, открытых личным составом подразделений во время тушения пожара и проведения АСР.

2.54. О завершении сбора сил и средств подразделения на месте пожара и их готовности к возвращению начальник караула, командир отделения докладывает руководителю тушения пожара, после чего руководитель тушения пожара о готовности к возвращению сообщает диспетчеру. Возвращение осуществляется только после указания руководителя тушения пожара.

2.55. Возвращение проводится с заправленными водой автоцистернами, по кратчайшему маршруту, при поддержании постоянной связи с диспетчером.

Порядок обработки вызовов.

Ответ: Прием и обработка сообщения о пожаре (вызове) осуществляется диспетчером (радиотелефонистом) подразделения (далее - диспетчер) и включает в себя:

прием от заявителя информации о пожаре (вызове) и ее регистрация;

оценку полученной информации;

принятие решения о направлении к месту пожара (вызова) сил и средств, предусмотренных расписанием выезда сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города федерального значения, муниципального образования (далее – расписание выезда), планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в субъекте Российской Федерации.

При поступлении сообщения о пожаре (вызове) на пульт диспетчера данная информация о пожаре (вызове) немедленно передается на пульт диспетчера подразделения, в районе выезда которого находится место пожара (вызова).

При получении информации о пожаре (вызове) диспетчером, в районе выезда которого находится место пожара (вызова), осуществляются следующие действия:

подача сигнала «ТРЕВОГА»;

подготовка и вручение (передача) должностному лицу, возглавляющему дежурный караул или дежурную смену подразделения (далее - начальник караула), путевки для выезда на пожар (вызов), рекомендуемый образец которой указан в приложении № 1, а также плана (карточки) тушения пожара (при их наличии);

обеспечение должностных лиц гарнизона пожарной охраны, определенных в соответствии с приложением к расписанию выездов, имеющейся оперативной информацией о пожаре и об объекте пожара.

2.5. При приеме информации от заявителя о пожаре диспетчер уточняет:

адрес пожара (место пожара);

наличие и характер опасности жизни и здоровью людей;

особенности организации (объекта), на котором возник пожар;

фамилию, имя, отчество заявителя (в том числе - номер телефона заявителя);

сведения о пожаре, которые могут повлиять на успешное выполнение основной задачи.

2.6. Подача сигнала «ТРЕВОГА» осуществляется сразу после приема информации о пожаре (вызове).

2.7. Обработка вызова завершается за возможно короткое время и не задерживает выезд и следование дежурного караула или дежурной смены к месту пожара (вызова).

2.8. При наличии дополнительной информации и технической возможности данная информация о пожаре (вызове) оперативно передается диспетчером начальнику караула и другим должностным лицам гарнизона пожарной охраны, определенным в соответствии с приложением к расписанию выездов, по имеющимся каналам связи во время их следования к месту пожара (вызова).

Цель и задачи разведки пожара. Определение обстановки пожара по внешним признакам.

Ответ: Разведка места пожара (далее - разведка) проводится в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара. Разведка ведется непрерывно с момента сообщения о пожаре и до завершения его ликвидации.

2.15. При проведении разведки устанавливаются:

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты) людей, а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;

наличие и возможность вторичных проявлений ОФП, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара;

место и параметры пожара, а также возможные пути распространения огня;

наличие и возможность использования систем и средств противопожарной защиты организации (объекта);

местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их использования;

наличие электроустановок под напряжением, способы и целесообразность их отключения;

состояние и поведение строительных конструкций здания (сооружения), места их вскрытия и разборки;

достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;

возможные пути ввода сил и средств подразделений для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и иные данные, необходимые для выбора решающего направления.

При проведении разведки используется документация и сведения, представляемые должностными лицами организации (объекта), знающими его планировку, особенности технологических процессов производства, а также планы и карточки тушения пожаров.

2.16. Разведку проводят руководитель тушения пожара, а также должностные лица, возглавляющие и осуществляющие действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, на порученном им участке работы (далее – обязанности).

2.17. При организации разведки руководитель тушения пожара:

определяет направления проведения разведки и лично проводит ее на наиболее сложном и ответственном направлении;

устанавливает количество и состав групп разведки, ставит перед ними задачи, определяет применяемые средства и порядок связи, пожарный инструмент, оборудование и снаряжение, необходимые для разведки;

принимает меры по обеспечению безопасного ведения разведки личным составом с выставлением поста безопасности газодымозащитной службы (далее – ГДЗС);

устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

2.18. Личный состав подразделений, ведущий разведку, обязан:

иметь при себе необходимые средства спасания, СИЗОД, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

проводить работы по спасанию людей в случае возникновения угрозы для них;

соблюдать требования правил охраны труда и правил работы в СИЗОД;

принимать, в случае обнаружения очага пожара, необходимые меры по его тушению и защите имущества;

докладывать своевременно в установленном руководителем тушения пожара порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию.

При наличии явных признаков горения, разведка проводится с рукавной линией и присоединенным к ней перекрывным стволом, при этом насос автоцистерны заполняется водой для быстрой ее подачи в рабочую линию (при пожаре на этажах зданий создается резерв рукавных линий на горящем этаже для осуществления маневров со стволом).

Организация разведки и ее проведение: состав разведки при работе отделения и караула, организация разведывательных групп и постановка перед ними задач, снаряжение разведки, определение путей следования, обязанности лиц, ведущих разведку.

Ответ: Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий.

Разведка ведется непрерывно с момента выезда на пожар и до его ликвидации.

При проведении разведки необходимо установить: наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара (ОФП), в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; место и площадь горения, что горит, а также пути распространения огня; наличие и возможность использования средств противопожарной защиты; местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их использования; наличие электроустановок под напряжением возможность и целесообразность их отключения; состояние и поведение строительных конструкций на объекте пожара, места их вскрытия и разборки; возможные пути ввода сил и средств для тушения пожаров и иные данные, необходимые для выбора решающего направления; достаточность сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.

Личным составом, участвующим в разведке, при необходимости и в зависимости от обстановки выполняются и другие боевые действия. При проведении разведки необходимо использовать документацию и сведения, представляемые должностными лицами объекта пожара, знающими его планировку, особенности технологических процессов производства.

устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

По прибытии к месту пожара подразделений пожарной охраны организуется группа (группы) разведки.

Личный состав, ведущий разведку, обязан: иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций; проводить работы по спасанию людей в случае возникновения непосредственной угрозы для них; оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь пострадавшим при пожарах; принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара меры по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами; соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки; докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию.

Способы проведения разведки. Принятие мер по спасанию людей, нуждающихся в помощи. Использование первого ствола при обнаружении пожара. Передача информации о результатах разведки.

Ответ: па Способы – наблюдение, осмотр, опрос осведомлённых лиц, изучение документации.

Также смотри ответы на 18 и 20 вопрос. Развертывание от первого, прибывшего на место пожара (вызова) основного пожарного автомобиля, с установкой или без установки на водоисточник, осуществляется с подачей первого ствола на решающем направлении.

Спасание людей на пожаре. Пути, способы и средства спасения.

Ответ: Спасание людей при пожаре является важнейшим видом боевых действий и представляет собой совокупность мер по перемещению людей из зоны воздействия и вторичных проявлений ОФП или защите людей от их воздействия и вторичных проявлений.

Спасание людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.

Спасание людей на пожаре организуется и проводится в том случае, если: людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушение конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены дымом (токсичными продуктами горения и разложения веществ и материалов) или другими опасными газами; люди не могут самостоятельно покинуть опасные места; имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации; предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов дымоудаления.

Основными способами спасания людей и имущества являются:

перемещение их, в том числе спуск или подъем с использованием специальных технических средств, в безопасное место; защита их от воздействия ОФП.

Для спасания людей выбираются наиболее безопасные пути и способы.

Защита спасаемых людей от воздействия ОФП осуществляется в процессе их перемещения в безопасное место, а также при невозможности осуществления такого перемещения.

Указанная защита должна осуществляться с использованием возможно более эффективных средств и приемов, в том числе с применением средств защиты органов дыхания, посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты) конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры в помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения веществ и материалов.

При спасании людей оказывается первая доврачебная помощь пострадавшим.

Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил и средств проводится одновременно с другими боевыми действиями. Если сил и средств недостаточно, то они используются только для спасания людей, другие боевые действия не ведутся или приостанавливаются.

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения людей и отсутствия нуждающихся в спасении.

Понятие о боевом развертывании подразделений на пожаре. Этапы боевого развертывания.

Ответ: Развертывание сил и средств подразделений (далее – развертывание) включают в себя действия личного состава подразделений по приведению прибывших к месту пожара (вызова) пожарной техники и аварийно-спасательных автомобилей в состояние готовности к выполнению основной задачи при тушении пожаров и проведении АСР и подразделяются на следующие этапы:

подготовку к развертыванию;

предварительное развертывание;

полное развертывание.

Развертывание от первого, прибывшего на место пожара (вызова) основного пожарного автомобиля, с установкой или без установки на водоисточник, осуществляется с подачей первого ствола на решающем направлении.

2.32. Подготовка к развертыванию проводится непосредственно по прибытии к месту пожара (вызова). При этом выполняются следующие действия:

установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние;

открепление необходимого пожарного инструмента и оборудования;

присоединение рукавной линии со стволом к напорному патрубку насоса.

2.33. Предварительное развертывание на месте пожара (вызова) проводят в случаях, когда очевидна дальнейшая организация действий по тушению пожара и проведению АСР, или получено указание руководителя тушения пожара.

При предварительном развертывании:

выполняются действия, предусмотренные пунктом 2.32 настоящего Порядка;

прокладываются магистральные рукавные линии;

устанавливаются разветвления, возле которых размещают рукава и стволы для прокладки рабочих линий, другие необходимые пожарные инструменты и оборудование.

2.34. Полное развертывание на месте пожара (вызова) проводят по указанию руководителя тушения пожара, а также в случае очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ.

При полном развертывании:

выполняются действия, предусмотренные пунктами 2.32-2.33 настоящего Порядка;

определяются места расположения сил и средств подразделений, осуществляющих непосредственное ведение действий по спасанию людей и имущества, подаче огнетушащих веществ, выполнению специальных работ на пожаре (далее – позиция), к которым прокладываются рабочие рукавные линии;

заполняются огнетушащими веществами магистральные и рабочие (при наличии перекрывных стволов) рукавные линии.

2.35. При прокладке рукавных линий:

выбираются удобные пути к позициям ствольщиков, не загромождая пути эвакуации людей и имущества;

обеспечиваются их сохранность и защита от повреждений, в том числе путем установки рукавных мостиков и использования рукавных задержек;

устанавливаются разветвления вне проезжей части дорог;

создается запас пожарных рукавов для использования на решающем направлении.

2.36. Для обеспечения безопасности участников тушения пожара и проведения АСР, возможности маневра прибывающей пожарной техники и установки резервной пожарной техники проводятся действия по ограничению доступа посторонних лиц к месту пожара, движения транспорта на прилегающей к нему территории, в том числе принудительного его перемещения с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

2.37. При тушении пожаров по повышенным номерам вызова, в случае, когда техники стоящей в боевом расчете для тушения пожара и проведения АСР недостаточно, руководитель тушения пожара принимает решение о привлечении техники опорных пунктов тушения пожаров гарнизонов пожарной охраны.

Рациональные схемы боевого развертывания от автоцистерн и автонасосов.

Ответ:

Периоды тушения пожара: понятие о периодах локализации и ликвидации пожара.

Ответ:В тушении пожара можно выделить два периода, т.е. локализацию и ликвидацию пожара.

Пожар считается локализованным, когда нет угрозы людям и животным, а развитие пожара ограничено и обеспечена возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами.

Пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения.

Периоду локализации соответствует промежуток времени от начала введения в действие первых средств тушения, до момента, когда дальнейшее распространение пожара прекращено, т.е. линейная скорость распространения равна нулю и ликвидированы такие опасные явления, как угроза для жизни людей или угроза взрыва и обрушения конструкций.

Общая продолжительность локализации пожара складывается из времени, затраченного на наступательные и защитные действия. К ним относятся: введение на всех направлениях распространения огня необходимого количества сил и средств для тушения пожара, непрерывная подача огнетушащих веществ, эвакуация, вскрытие и разборка конструкций, осуществление мероприятий по борьбе с дымом, корректировка боевых действий по результатам разведки или. по изменению обстановки.

Всегда надо бороться за сокращение периода локализации за счет высокого уровня организации наступательных действий подразделений, за уменьшение времени сосредоточения сил и средств за счет использования автоматизированных систем связи и управления, а также применения автоматических средств пожаротушения.

Ликвидации пожара соответствует промежуток времени от момента локализации до полного прекращения горения. Для этого периода характерны основные условия: полное прекращение горения; исключение возможности повторного воспламенения.

Период ликвидации пожара характеризуется непрерывными боевыми действиями, уменьшением размеров площади пожара и постепенным сокращением общего объема работ.

Основным показателем, определяющим результат тушения пожаров, является продолжительность их локализации и ликвидации, которая зависит от следующих факторов: • продолжительности свободного развития пожара; • вида и размеров пожара к моменту введения первых сил и средств; • вида и количества применяемых сил и средств, а также способа их расстановки.

При развившемся пожаре, когда площадь его достаточно велика и достигает нескольких сотен квадратных метров и первые прибывшие на пожар подразделения не могут обеспечить требуемой интенсивности подачи огнетушащего вещества на тушение осуществляется в две стадии.

На первой стадии, стации локализации пожара, по мере прибытия пожарных подразделений создаются условия для ограничения распространения фронта пламени (роста площади пожара), т.е. пожар локализуется в определенных границах, создаются условия для его ликвидации.

На второй стадии, когда фактического расхода огнетушащего вещества достаточно идет процесс эффективного протушивания площади пожара по всему фронту на расчетную глубину тушения, а прекращение процесса горения наступает при снижении скорости распространения пламени в 3-4 раза.

В период ликвидации проводятся боевые действия по введению дополнительных сил, их перегруппировка, вскрытие и разборка конструкций, Работы по устранению угрозы деформации и обрушения конструкций, борьба с излишне пролитой водой, эвакуация материальных ценностей, дотушивание, отдельных очагов горения, сбор данных о пожаре и составление акта о пожаре.

Особенности боевых действий при недостатке сил и средств.

Ответ: смотри в тетради тему тушение пожаров при недостатке воды.

При недостатке сил и средств для локализации пожара необходимо вызвать дополнительно такое количество сил и средств противопожарной службы, а также противопожарные аварийно-спасательные формирования предприятий (организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, население, воинские части и подразделения органов внутренних дел, чтобы в минимальное время выполнить боевую задачу.

(Редакция 1 абзаца п.77 БУПС-01: При недостатке сил и средств для ликвидации пожара...)

В этом случае до прибытия дополнительных сил и средств первыми пожарными подразделениями должны быть приняты меры по сдерживанию развития пожара.

Определение боевых позиций на пожаре, порядок выбора технических приборов подачи огнетушащих средств (водяных и пенных стволов и пеногенераторов) и работа с ними. Действия подразделений после ликвидации пожара.

Ответ:

Боевая позиция - место расположения сил и средств пожарной охраны, осуществляющих непосредственное ведение боевых действий по спасению людей и имущества, подаче огнетушащих веществ, выполнению специальных работ на пожаре.

Для работы со стволами в различной обстановке требуется неодинаковое количество личного состава. Так, при подаче одного ствола Б на уровне земли необходим один человек, а при подъеме его на высоту - не менее двух. При подаче одного ствола А на уровне земли нужно два человека, а при подаче его на высоту или при работе со свернутым насадком - не менее трех человек. Для подачи одного ствола А или Б в помещения с задымленной или отравленной средой требуется звено газодымозащитников и пост безопасности, т. е. не менее четырех человек и т. д. Следовательно, число приборов тушения, работу которых может обеспечить отделение, определяется конкретной обстановкой на пожаре.

Пожарные стволы — Это устройства, устанавливаемые на конце напорных линий для формирования и направления огнетушащих струй. Пожарныестволы в зависимости от пропускной способности и размеров подразделяются на руч ные и лафетные, а в зависимости от вида подаваемогоогнетушащего вещества — на водяные, пенные и комбинированные.

Ручные пожарные стволы предназначены для формирования и направления сплошной или распыленной струи воды, а также (при установке пенного насадка) струй воздушно-механической пены низкой кратности. Стволы в зависимости от конструктивных особенностей и основных параметров классифицируются на стволы нормального давления и стволы высокого давления.

Стволы нормального давления обеспечивают подачу воды и огнетушащих растворов при давлении перед стволом от 0,3 до 0,6 МПа, стволы высокого давления при давлении от 2,0 до 3,0 МПа. Для стволов нормального давления, определяющими характеристиками являются: условный проход соединительной головки и диаметр насадка. В связи с этим стволы подразделяют на типоразмеры Ду 50 и Ду 70 с различными диаметрами насадков.

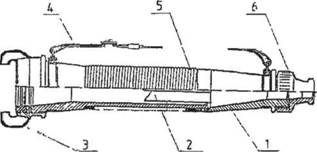

В зависимости от конструктивного исполнения ручные стволы могут иметь широкие функциональные возможности. Так, к формирующим только водяную струю относятся стволы РС-50 и РС-70, которые имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь геометрическими размерами. Они состоят (рис. 7.11) из корпуса конической формы 1, внутри которого установлен успокоитель 2 соединительной муфтовой головки 3, предназначенной для присоединения ствола к напорному рукаву, ремня 4 для переноски ствола, сменного насадка 6. На корпус ствола насаживается оплетка красного цвета 5, обеспечивающая удобство удержания ствола в руках при работе. Выпускаются модернизации стволов, имеющие перекрывное устройство.

Технические характеристики ручных стволов, формирующих только сплошную водяную струю, представлены в табл. 7.10.

Конструкция универсальных ручных пожарных стволов позволяет управлять струей, и они предназначены для формирования как сплошной, так и распыленной струи воды.

Таблица 7.10

Показатели |

Размерность |

Стволы Пожарные Ручные Водяные Сплошной Струи |

|

РС-50 |

РС-70 |

|

|

Диаметр насадка Расход воды при давлении у ствола 0,4 МПа Дальность водяной струи Масса |

Мм Л/с М Кг |

13 3,6 28,0 0,7 |

19 7,4 32,0 1,5 |

|

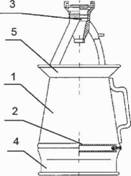

Рис. 7.11. Стволручной пожарный РС-70 1 — корпус, 2 — успокоитель, 3 - соединительная головка, 4 - ремень; 5 - оплетка, 6 — насадок 209 |

$ |

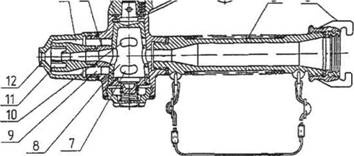

Ствол РСК-50 состоит из корпуса 5, пробкового крана 3, насадка 11, соединительной напорной головки 6 (рис.7.12).

|

^ |

4 2 _^сК |

Рис. 1.12. Стволручной пожарный РСК-50: ,2,9 — каналы; 3 — пробковый кран; 4 — ручка; 5 — корпус; — соединительная головка; 1,10 — отверстия; 8 — полость; 1 - тангенциальные каналы; 12 — насадок

При положении ручки 4 пробкового крана 3 вдоль оси корпуса 5 поток жидкости проходит через центральное отверстие центробежного распьшителя 1 и далее выходит из насадка 12 в виде компактной струи. При повороте ручки крана на 90° центральное отверстие перекрывается и поток жидкости из полости 8 пустотелой пробки крана через отверстие 7 и 10 поступает в каналы 2 и 3. Через тангенциальные каналы 11 жидкость попадает в центральный распылитель и выходит из него закрученным потоком, который под действием центробежных сил при выходе из насадка распыляется, образуя факел с углом раскрытия 60°. Аналогичный принцип работы заложен в конструкции универсальных стволов РСП-50 и РСП-70. Ствол РСКЗ-70 позволяет, кроме того, дополнительно формировать защитную водяную завесу.

Технические характеристики универсальных ручных пожарных стволов и ствола РСКЗ-70 с защитной завесой представлены в табл. 7.11.

Таблица 7.11

Показатели |

Размерность |

Стволы Пожарные Тивесс |

Ручные Водяные Альные |

С Защитной завесой |

РСП-50 |

РСП-70 |

РСКЗ-70 |

|

|

Расходы воды при давлении у ствола 0,4 МПа: - сплошной струи - распыленной струи - защитной струи |

Л/с л/с л/с |

2,7 2,0 |

7,4 7,0 |

7,4 7,0 2,3 |

Дальность струи при давлении у ствола 0,4 МПа: - сплошной струи - распыленной струи |

М м |

30 11 |

32 15 |

32 15 |

Угол факела защитной завесы |

Град |

|

|

120 |

Присоединительная арматура ствола |

|

ГМ-50 |

ГМ-70 |

ГМ-70 |

Масса ствола |

Кг |

1,6 |

2,8 |

3,0 |

Наиболее многофункциональными являются комбинированные ручные стволы, которые позволяют формировать как водяную, так и пенную струи.

В качестве примера рассмотрим ствол ОРТ-50 (рис. 7.13), который состоит из следующих основных элементов: корпуса 1 с присоединенной муфтовой рукавной головкой 2, рукоятки 3, головки 4 и съемного насадка — пеногенератора 5.

Ствол ОРТ-50 формирует сплошные и распыленные водяные струи, дает возможность получить водяную завесу для защиты ствольщика от теплового воздействия, а также позволяет получать и направлять струю воздушно-механической пены низкой кратности.

Р ис.

7.13. Ствол ручной комбинированный ОРТ-50

ис.

7.13. Ствол ручной комбинированный ОРТ-50

Технические характеристики ствола ОРТ-50 представлены в табл. 7.12.

Таблица 7.12

Показатели |

Размерность |

Ствол Ручной Комбинированный ОРТ-50 |

Рабочее давление |

МПа |

0,4-0,8 |

Расход воды при давлении у ствола 0,4 МПа: |

|

|

- сплошной струи |

Л/с |

2,7 |

- распыленной периферийной струи (при факеле струи 30") |

Л/с |

2,0 |

Дальность водяной струи: |

|

|

- сплошной струи |

М |

30,0 |

- распыленной струи |

М |

14,0 |

Рабочее давление при подаче пены |

МПа |

0,6 |

Расход 4-6% раствора ПО |

Л/с |

2,7 |

Кратность пены |

|

10 |

Дальность подачи пены |

М |

25 |

Масса |

Кг |

1,9 |

Для оценки технических возможностей пожарных стволов определяющими являются параметры формирующейся на стволе струи.

Таблица 7.13 Гидравлические характеристики насадков

Напор На Стволе |

Подача Л/С При Диаметре Насадка, Мм |

|

|

|

|

|

13 |

16 |

19 |

22 |

25 |

28 |

|

25 |

2,9 |

4,4 |

6,2 |

8,2 |

10,7 |

13,4 |

При тушении пожаров и осуществлении защитных действий на технологических установках химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также на некоторых других объектах применяют турбинные и щелевые распылители НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20. РВ-12.

Насадки-распылители НРТ-5, НРТ-10 и РВ-12 устанавливают па ручные стволы вместо стандартного насадка, а на лафетный ствол ПЛС-20 П устанавливают насадок — распылитель НРТ-20. В практических расчетах (если не указаны другие условия) напор у ручных стволов принимается равным 30 м, а у лафетных, пенных стволов, турбинных и щелевых насадков — распылителей — 60 м. Возможности водяных стволов зависят от их технической характеристики, параметров работы, расхода и интенсивности подачи воды. Технические характеристики НРТ и РВ представлены в табл. 7.14.

Таблица 7.14 Технические характеристики насадков-распылителей

Турбинного и щелевого типов

Параметры |

Турбинные Распылители |

Щелевой Распылитель РВ-12 |

|

|

НРТ-5 |

НРТ-10 |

НРТ-20 |

|

|

Напор перед распылителем, МПа |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

Расход воды, л/с |

5 |

10 |

20 |

12 |

Дальность струи, м |

20 |

25 |

35 |

8(вертикальная завеса) |

Масса, кг |

0,8 |

0,8 |

0,8 |

13 |

Высота водяных завес, м |

10 |

12 |

15 |

8 |

Толщина водяных завес, м |

1,2 |

1,5 |

2,0 |

1,2 |

Площадь, М2 |

50 |

100 |

200 |

100 |

Стволы лафетные комбинированные (во до пенные) предназначены для формирования сплошной или сплошной и распьшенной с изменяемым углом факела струй воды, а также струй воздушно-механической пены низкой кратности.

Лафетные стволы подразделяются на стационарные, монтируемые на пожарном автомобиле; возимые, монтируемые на прицепе и переносные.

Переносные лафетные стволы входят в комплект пожарных автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей.

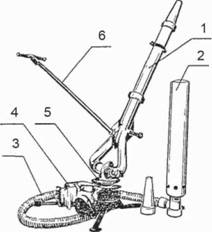

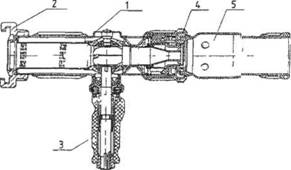

Переносной лафетный ствол ПЛС-П20 (рис. 7.14) состоит из корпуса 1, напорных патрубков 3, приемного корпуса 4, фиксирующего устройства 5, рукоятки управления 6. В приемном корпусе имеется обратный шар-нирный клапан, который позволяет присоединять и заменять рукавные линии к напорному патрубку без пре-кращения работы ствола. Внутри корпуса 1 трубы ствола установлен четырехлопастной успокоитель. Для пода-чи воздушно-механической пены водяной насадок на корпусе трубы заменяют на воздушно-пенный 2. Основные технические характеристики лафетного ствола ПЛС-П20 представлены в табл. 7.15-

Таблица 7.15

Показатели |

Размерность |

Диаметр Насадка, Мм |

|

|

22 |

28 |

32 |

|

|

Рабочее давление Расход воды Расход пены Длина струи - воды - пены |

МПа Л/С М3/Мин М м |

6,0 19 61 |

6,0 23 12 67 32 |

6,0 30 68 |

Воздушно-пенный ствол — Устройство, устанавливаемое на конце напорной лини для формирования из водного раствора пенообразователя струй воздушно-механической пены различной кратности. Для получения пены низкой кратности применяются ручные воздушно-пенные стволы СВП и СВПЭ. Они имеют одинаковое устройство, отличаются только размерами, а также эжектирующим устройством, предназначенным для подсасывания пенообразователя из емкости.

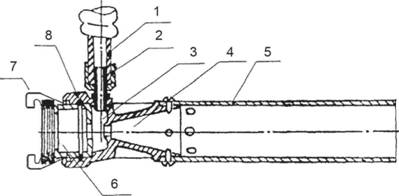

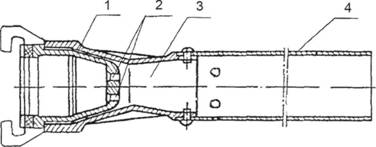

Ствол СВПЭ (рис. 7.15) состоит из корпуса 8, с одной стороны которого навернута цапковая соединительная головка 7 для присоединения ствола к рукавной напорной линии соответствующего диаметра, а с другой — на винтах присоединена труба 5, изготовленная из алюминиевого сплава и предназначенная для формирования воздушно-механической пены и направления ее на очаг пожара. В корпусе ствола имеются три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. на вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, имеющего длину 1,5 м, через который всасывается пенообразователь.

При рабочем давлении воды 0,6 МПа создается разряжене в камере корпуса ствола не менее 600 мм рт ст (0,08 МПа).

Принцип образования пены в стволе СВП (рис. 7.16) заключается в следующем. Пенообразующий раствор, проходя через отверстие 2 в корпусе ствола 1, создает в конусной камере 3 разрежение, благодаря которому воздух подсасывается через восемь отверстий, равномерно расположенных в направляющей трубе 4 ствола.

213

$

^

|

Рис. 7-14- Переносной пожарный

Лафетный ствол ПЛС-П20:

1 -корпус ствола; 2 — воздушно-пенный

Насадок; 3 — напорный патрубок;

4 — приемный корпус; 5 —

Фиксирующее устройство; 6 - рукоятка

|

Управления

Рис. 7-15- Ствол воздушно-пенный СВП: 1 — корпус ствола; 2 — отверстие, 3 — конусная камера; 4 — направляющая труба; 5 — направляющая труба; 6 — приемная камера; 7 — соединительная головка; 8 — корпус

Рис. 7-16. Ствол воздушно-пенный СВПЭ 1 — корпус ствола; 2 — отверстие, 3 - конусная камера; 4 — направляющая труба

214

$

^

Поступающий в трубу воздух, интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены.

Принцип образования пены в стволе СВПЭ отличается от СВП тем, что в приемную камеру поступает на пенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере.

Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из ранцевого бочка или другой емкости подсасывается пенообразователь.

Технические характеристики пожарных воздушно-пенных стволов для получения пены низкой кратности представлены в табл. 7.16, 7.18.

Таблица 7.16

Показатель |

Размерность |

Тип Ствола |

|

|

|

СВП |

СВПЭ-2 |

СВПЭ-4 |

СВПЭ-8 |

|

|

Производительность по пене |

М3/мин |

3 |

2 |

4 |

8 |

Рабочее давление перед стволом |

МПа |

0,4-0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

Расход воды |

Л/с |

3,76 |

3,76 |

7,52 |

15,01 |

Кратность пены на выходе из ствола |

|

8,0 (не менее) |

|

|

|

Дальность подачи пены |

М |

28 |

15 |

18 |

20 |

Соединительная головка |

|

ГЦ-70 |

ГЦ-50 |

ГЦ-70 |

ГЦ-80 |

Для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности и подачи ее в очаг пожара используются генераторы пены средней кратности.

В зависимости от производительности по пене выпускаются следующие типоразмеры генераторов: ГПС-200; ГПС-600; ГПС-2000. Их технические характеристики представлены в табл. 7.17,7.18.

Таблица 7.17

Показатель |

Размерность |

Генератор Пены Средней Кратности |

|

|

ГПС-200 |

ГПС-600 |

ГПС-2000 |

|

|

Производительность по пене |

Л/с |

200 |

600 |

2000 |

Кратность пены |

|

80- 100 |

|

|

Давление перед распылителем |

МПа |

0,4-0,6 |

|

|

Расход 4-6% раствора пенообразователя |

Л/с |

1,6-2,0 |

5,0-6,0 |

16,0-20,0 |

Дальность подачи пены |

М |

6 |

10 |

12 |

Соединительная головка |

|

ГМ-5 |

ГМ-70 |

ГМ-80 |

Генераторы пены ГПС-200 и ГПС-600 по конструкции идентичны и отличаются только геометрическими размерами распылителя и корпуса. Генератор представляет собой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей (рис. 7.17): корпуса генератора 1 с направляющим устройством, пакета сеток 2, распьшителя центробежного 3, насадка 4 и коллектора 5- К коллектору генератора при помощи трех стоек кре-

215

$

^

|

Рис. 7-17- Генератор пены средней кратности ГПС-600: — корпус генератора, 2 — пакет сеток, 3 — распылитель Центробежный, — насадок, 5 — коллектор

Пится корпус распылителя, в котором вмонтирован распылитель 3 и муфтовая головка ГМ-70.

Пакет сеток 2 представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки 0,8 мм. Распылитель вихревого типа 3 имеет шесть окон, расположенных по углом 12, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на выходе распыленной струи. Насадок 4 предназначен для формирования пенного потока после пакета сеток в компактную струю и увеличения дальности полета пены. Воздушно-механическая пена получается в результате смешения в генераторе в определенной пропорции трех компонентов: воды, пенообразователя и воздуха.

Поток раствора пенообразователя под давлением подается в распылитель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором. Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, которые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала элементарную (отдельные пузырьки), а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены выталкивается из пеногенератора.

РАБОТА С ПОЖАРНЫМИ СТВОЛАМИ

Успех тушения пожара и спасания людей во многом зависит от умелых действий ствольщиков и подстволыциков, поэтому в процессе обучения необходимо отрабатывать схему их взаимодействия, контролировать соблюдение ими правил охраны труда и техники безопасности, запрещая:

- подавать воду или пену на приборы, оборудование, людей, пожарно-тех-ническое вооружение, провода, находящиеся под напряжением;

- подачу воды и пенообразрвателей на тушение пожара в места нахождения магния, калия, натрия и других металлов (разлагающих воду на водород и кислород), в емкости с кислотой;

- работу с лестниц, не закрепившись карабином и не закрепив рукавную

ЛИНИЮ;

- работу со стволами на высотах и на лестницах при скорости ветра более 10 м/с, а также работу с лафетным и ручным стволом из люльки автоподъ емника при нахождении в ней более двух человек.

При работе на крутых крышах для страховки следует использовать спасательную веревку и лестницы-штурмовки.

При подъеме и работе на высотах не разрешается надевать через плечо ремень ствола, присоединенного к рукавной линии, подавать воду в незакреплен-

216

$

^

Ную рукавную линию, а также до выхода ствольщика и подстволыцика на боевую позицию. Для работы со стволом на высотах необходимо выделять не менее двух пожарных.

Если во время работы ствол вырвался из рук, надо немедленно снизить давление, лечь грудью на рукав и способом переползания двигаться к стволу. Не разрешается оставлять ствол без надзора даже после прекращения подачи воды.

Необходимо постоянно разъяснять, что при тушении пожара внутри помещений (магазины, базы, квартиры и т. д.), а также на объектах с органической пылью (мучная, древесная и т. д.) и на местности, зараженной радиоактивными веществами (РВ), следует подавать распыленные струи воды, как можно ближе подходить к месту горения и работать только с перекрывными стволами.

Для работы со стволом из положения стоя пожарный стоит повернувшись вполоборота направо, выставляет левую ногу вперед, согнув ее в колене. Ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой — за корпус ствола.

Для работы со стволом из положения с колена пожарный становится вполоборота вправо, опускается на правое колено, левую ногу, согнутую в колене, выставляет вперед и ставит на всю ступню, ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой — за корпус ствола, опираясь на левое колено.

Для работы со стволом из положения «лежа» пожарный ложится на землю (пол), ноги разводит в стороны, опирается на предплечья рук, ствол держит так же, как и при работе стоя.

Обучение надо выполнять со стволами РС-50 с переходом на стволы РС-70, подавая воду от пожарной колонки, а затем от насоса ПА доводя давление до 0,7-0,8 МПа.

Необходимо обратить внимание на взаимодействие ствольщиков и подстволыциков, борьбу с излишним проливанием воды. С этой целью нужно учить ствольщиков, как действовать в различных условиях пожара (в сильный мороз, при наличии органической пыли, кислот, угля, а также в подвалах, на чердаках и т. д.).

Во время занятий со ствольщиками и подстволыциками одновременно тренировать пожарных, работающих у разветвления и колонки, водителя, работающего у насоса.

При работе с ручным пожарным стволом с выдвижной лестницы ствольщик закрепляется карабином за ступень ВПЛ, рукавную линию закрепляет задержкой за конструкцию здания или за ступень ВПЛ, затем левым предплечьем руки обхватывает тетиву ВПЛ и действует со стволом так же, как и в положении стоя. Лучшим методом обучения и тренировки ствольщиков является практическое исполнение ими упражнений на местности, затем на высоте.

При работе ручным стволом с пожарных автолестниц ствольщик закрепляется карабином за ступень, рукавную линию закрепляет задержкой за перила или за ступень лестницы и действует стволом также, как в положении стоя.

При работе ручным стволом с автоподъемника пожарный закрепляется карабином за ограждение грузовой люльки, рукавную линию закрепляет за конструкцию здания (в исключительных случаях — за ограждение люльки), ствол держит так, как при работе в положении стоя или с колена.

217

$

^

При работе с генератором ГПС-600 в положении стоя, лежа, с колена или с лестницы (автоподъемника) пожарный держит его, как описано выше. При подаче генератором ГПС-600 пены применяется брезентовая перемычка, устанавливаемая в проем помещения. Для установки брезентовой перемычки назначается расчет из 3-х пожарных. Пожарные №2 и №3 устанавливают распорки и зажимают перемычки в проеме. Пожарный № 1 вставляет генератор (ГПС-600) в отверстие перемычки.

Для работы с переносным лафетным стволом (ПЛС) назначается расчет из 2-х пожарных. Пожарный №1 переносит ПЛС, насадок, присоединяет к ПЛС и устанавливает его с пожарным №2, работает стволом. Пожарный №2 переносит лафет, с пожарным № 1 устанавливает его и работает подстволыциком.

ПЛС-20П имеет насадки диаметром 25, 28 и 32 мм соответственно с расходом воды 19, 23, 30 л/с; пены — 12 м3/мин (имеется воздушно-пенный насадок), длина струи воды 61, 67, 66 м; пены — 32 м; масса ПЛС-20П — 27 кг, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2). Внутри приемного корпуса ПЛС имеется обратный шарнирный клапан, позволяющий присоединять и заменять рукавную линию без остановки работы ствола. ПЛС может работать от одной рукавной линии.

При работе с лафетным стволом с АЛ-30(131) она должна быть выдвинута на длину не более 20 м при максимальных углах ее наклона и в пределах безопасного поля ее работы.

При работе лафетным стволом с автолестницы ствольщик закрепляется карабином за ступень, закрепляет рукавную линию задержкой за ступень лестницы, работает стволом вверх и вниз.

Если при работе лафетный ствол должен перемещаться вдоль здания (по периметру), ствольщик управляет им с земли при помощи веревки. Для работы с лафетным стволом, установленным на лифте АЛ-45, напорный рукав присоединяют к приемному патрубку лафетного ствола. Ствольщик управляет лафетным стволом, находясь в лифте.

Расчет для работы со стационарным лафетным стволом, установленным на крыше автомобиля — водитель и пожарный. Водитель управляет автомобилем и регулирует давление, пожарный управляет стволом. При работе ручным и лафетным стволами из люльки автоподъемника запрещается одновременно находиться в ней более чем двум пожарным.