- •БрГу имени а.С. Пушкина

- •Тема 1. Сущность процесса профессионального самоопределения и методологические основания его исследования

- •Тема 2. Роль и место профориентации в реабилитологии

- •2.5 «Новейшая» парадигма инвалидности: на пути к исчезновению понятия инвалидности

- •Тема 9. Групповая профессиональная консультация

- •Предисловие

- •Тема 1. Сущность процесса профессионального самоопределения и методологические основания его исследования

- •Определение основных понятий теории профориентации

- •Цели-задачи, направления и подходы к организации профориентации

- •Общеуниверситетская профориентационная игра-конкурс «Мир моей профессии»

- •О пролонгированном сопровождении профессионального развития

- •1.3 Методологические основания исследования проблемы

- •1.4 Профессиональное самоопределение будущих специалистов помогающих профессий

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 2. Роль и место профориентации в реабилитологии

- •2.5 «Новейшая» парадигма инвалидности: на пути к исчезновению понятия инвалидности.

- •Профессиональная пригодность как категория системы

- •Профориентация лиц с особенностями психофизического

- •2.3 Профессиональное самоопределение и самореабилитация

- •2.4 Опыт профессионально-трудовой реабилитации и социально-средовой адаптации инвалидов за рубежом

- •2.5 «Новейшая» парадигма инвалидности: на пути к исчезновению понятия инвалидности

- •Литература

- •Тема 3. Основы профессиоведения. Классификация профессий.

- •3.1 Основные понятия профессиоведения

- •3.2 Психологическое профессиоведение

- •Классификация профессий для информационного обеспечения профессионального самоопределения молодежи

- •Классификации профессий

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •4.3 Критерии и методы оценки и эффективности адаптационных процессов.

- •Методы увеличения эффективности адаптации.

- •4.1 Профессиональная адаптация как этап процесса становления

- •Уровни адаптации:

- •Основные признаки эффективной адаптации:

- •Критерии, указывающие на адаптивный процесс:

- •Механизмы и фазы психофизиологической и социальной

- •4.3 Критерии и методы оценки и эффективности адаптационных процессов

- •Индивидуальный стиль трудовой деятельности

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 5. Психологическое содержание профессионального самоопределения

- •5.1 Сущность и структура профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения

- •5.2. Жизненное и профессиональное поле личности

- •5.3 Принципы организации, содержание и способы педагогической поддержки профессионального самоопределения старшеклассников

- •5.4 Критерии профессионального самоопределения

- •Когнитивный критерий самосознания

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 6. Развитие человека как субъекта труда и профессиональный жизненный путь

- •6.1 Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности

- •Развитие личности профессионала

- •Конфликты и кризисы профессионального самоопределения

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 7. Изучение учащихся в целях профориентации

- •7.1 Классификация методов психодиагностики

- •Методики диагностики профессиональной направленности

- •7.3 Методики диагностики индивидуально-психологических

- •7.4 Диагностика профессиональных способностей

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 8. Индивидуальная профессиональная консультация

- •8.1 Психологическое консультирование в профориентации

- •8.2 Основные типы профессионального консультирования

- •Модели и направления профконсультирования

- •Характеристика типичных профконсультационных ситуаций

- •Психотехнологии профконсультирования

- •8.6 Психодиагностика в профессиональном консультировании

- •8.7 Жизненные стратегии и профессиональные планы как

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Литература

- •Тема 9. Групповая профессиональная консультация

- •Групповые методы, формы и условия профконсультации

- •Основные правила работы профконсультанта

- •Активизирующие профориентационные методики

- •1. Профориентационные игры с классом

- •2. Игровые профориентационные упражнения

- •3. Активизирующие профориентационные опросники

- •4. Бланковые игры с классом

- •5. Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения

- •6. Карточные информационно-поисковые системы («профессьянсы»)

- •7. Карточные игровые консультационные методики

- •8. Настольные профориентационные игры

- •9. Бланковые карточные профориентационные игры

- •10. Методы принятия профконсультационного решения

- •Литература

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Содержание семинарских занятий Семинар № 1 Тема: Разнообразие профессий и их классификация. Профессиографический анализ профессий

- •Задания

- •Понятийное поле

- •Список литературы

- •Семинар № 2 Индивидуальная профессиональная консультация и ее виды

- •Вопросы и задания для самостоятельной работы

- •Понятийное поле

- •Список литературы

- •Групповая профессиональная консультация

- •Задания

- •Понятийное поле

- •Список литературы

- •Семинар № 4 Практическая работа на базе Центра профессионального самоопределения молодежи

- •Для какого подхода к профориентации характерно признание неадаптивного, вариативного и нелинейного характера жизнедеятельности человека, принципиальное отрицание равновесия как критерия развития?

- •Вопросы к экзамену

- •Тематика рефератов

Тема 1. Сущность процесса профессионального самоопределения и методологические основания его исследования

Определение основных понятий теории профориентации.

Цель, задачи, направления и подходы к профориентации.

Методологические основания исследования проблемы.

профессионального самоопределения.

Профессиональное самоопределение будущих специалистов

помогающих профессий.

Ключевые понятия: профориентационная работа, профпросвещение, профвоспитание, профдиагностика, профконсультация, профотбор, профессиография, профадаптация, профессиональное самоопределение, профессиональные представления,

Определение основных понятий теории профориентации

В образовательном процессе на уровнях национальной системы образования профессиональная ориентация рассматривается как одна из функций современного образования, связанная с обеспечением условий для повышения уровня обоснованности осознанного выбора личностью своей будущей профессии и реализации профессиональных планов.

Неопределенность в выборе профессии у большинства выпускников учреждений общего среднего образования, появление избытка специалистов в одних отраслях хозяйственного комплекса Беларуси и дефицит специалистов нового типа по новым рыночным специальностям и ряду рабочих профессий во всех сферах экономики не способствуют эффективному социально-экономическому развитию страны.

Рыночные отношения формируют новые требования к работнику. Привычные ценностно-нормативные стереотипы в сфере занятости ориентировали на стабильность, неизменность, гарантированность. В современных условиях одним из главных факторов, определяющих комплекс социально-экономических условий осуществления трудовой деятельности, становится негарантированная занятость.

Динамичность сферы трудовой деятельности определяется рядом дополнительных факторов:

появление новых рыночных профессий, связанных с необходимостью обеспечения специфических процессов и решения специфических задач (менеджмент, маркетинг, реклама, страхование, налоговые агентства, социальные службы, информационные системы);

появление новых специализаций, форм профессиональной деятельности в рамках уже существующих профессий (бухгалтер-аудитор, бухгалтер-оператор ПЭВМ, профконсультант);

появление новых видов деятельности, имеющих профессиональный характер, но не предъявляющих жестких требований к уровню профессиональной подготовки (малый бизнес, посредническая и торговая деятельность);

институализация различных видов занятости в форме индивидуальной деятельности (услуги, мелкотоварное производство сельско-хозяйственной продукции, товаров народного потребления, торговля и др.).

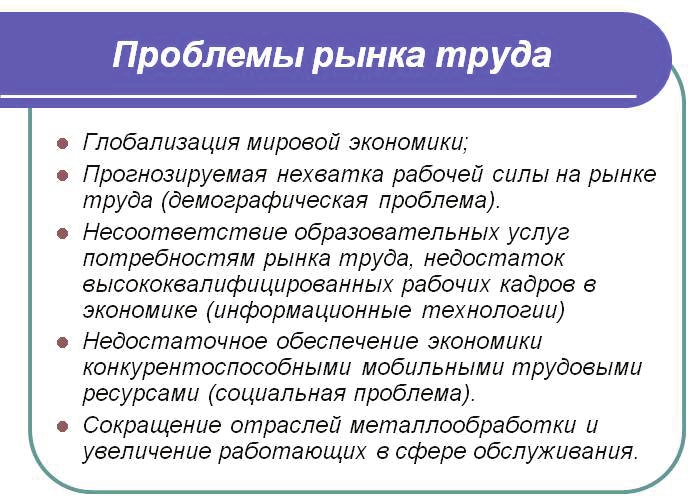

Кроме названных, можно сформулировать не менее актуальные

проблемы рынка труда (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Проблемы рынка труда

Таким образом, в рыночных условиях становится актуальным возрастание потенциала трудовой мобильности, под которой понимается изменение трудового статуса (переход из состояния занятости в состояние незанятости, смена профессий и т.д.).

Прежде чем сформулировать общее определение системы профориентации, рассмотрим ряд исходных положений:

1. Профориентация представляет собой системную деятельность, включающую целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, уровни, направления, аспекты и другие системо - и структурообразующие элементы.

2. Система профориентации школьников является подсистемой общей системы трудовой и профессиональной подготовки.

3. Система профессиональной ориентации – это часть общей системы социальной ориентации личности в сложившейся структуре производительных сил и производственных отношений.

4. Профориентация относится к социальным системам, которые функционируют в обществе, она затрагивает различные проблемы, и в том числе связанные с развитием человеческого фактора общественного производства; уже по одной только этой причине профориентацию можно считать общественной проблемой. Она может быть названа так и по другой причине. Для решения проблем профориентации недостаточно усилий одного министерства (Министерства образования) или одной науки (например, педагогики). Для того чтобы система профориентации стала эффективной необходима скоординированная деятельность ряда (если не большинства) министерств и ведомств, а также ученых различных специальностей.

5. На эффективность профориентации влияет множество различных объективных и субъективных факторов. Это система трудно поддается организации и управлению.

Сегодня система профориентационной работы решает комплекс социально-экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач и включает различные элементы (рисунок 1.2).

В структуре профориентации в целом можно выделить:

Рисунок 1.2 – Структура профессиональной ориентации

Профпросвещение – сообщение сведений о различных профессиях, их социально-экономических и психологических характеристиках, описание требований со стороны этих профессий к человеку.

Профвоспитание – развитие профессионально важных качеств личности: ответственности, чувства долга, гордости за свою профессию и др., формирование положительной мотивации к тем профессиям, в которых общество испытывает особую потребность, в частности, к чрезвычайно необходимым, но не творческим профессиям.

Профдиагностика – психологическое изучение индивидуальных особенностей, профессионально значимых качеств, профессиональной пригодности, изучение личности в целях профориентации, профотбора, повышения эффективности обучения и воспитания.

Профконсультация – взаимодействие оптанта и профконсультанта по поводу принятия решения о наиболее благоприятном варианте профессионального развития, совместная деятельность оптанта и консультанта по развитию или изменению социально-психологических установок самоопределяющейся личности.

Профотбор – научно обоснованный допуск людей к какому-либо виду профессионального обучения или деятельности (в производстве, науке, искусстве, спорте и др.) в связи с требованиями со стороны профессии и соответствием человека предъявляемым требованиям.

Профессиография – разностороннее изучение профессиональной деятельности, описание профессий с определением их социально-экономического значения, перспектив роста, материального обеспечения и других условий труда, психологических и физических нагрузок, возможностей обучения, совершенствования, продвижения по службе, медицинских и других ограничений, требований к профессионально значимым качествам работника. Результаты профессиографических исследований выражаются в соответствующих профессиограммах по определенным профессиям.

Профадаптация – привыкание, направленное на достижение оптимального качества деятельности в конкретной профессии, овладение специальностью с достаточно высокими трудовыми показателями, стабильностью и удовлетворенностью в работе [1, с. 9–10].

Профориентационная работа направлена на решение актуальных задач, связанных с проблемами жизненного самоопределения выпускников. Учебную работу в старших классах школы необходимо организовать таким образом, чтобы содержание всех учебных предметов имело профессиональную направленность, поскольку каждый учебный предмет имеет свой профессиональный ореол. Профессиональная направленность содержания обучения позволит улучшить качество образовательной подготовки выпускников школ, а значит, повысить уровень готовности абитуриентов к обучению в вузе и выпускников вуза – к работе по специальности. Возросшая конкурентоспособность выпускников на рынке труда повысит благоприятные возможности их социализации, экономическую устойчивость и улучшит социальное и психологическое самочувствие. В структуре школьной профориентации основными компонентами являются: профинформирование, профконсультирование и профвоспитание (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Система работы по профориентации учащихся

Два понятия – «профессиональное самоопределение» и «профориентация» чаще всего встречаются в этом тексте. Оба описывают процесс профессионального становления личности, но с разных сторон: первое – предполагает активную деятельность самого человека, а второе – ту помощь со стороны, которая позволяет ему лучше ориентироваться в сложном и многообразном мире профессий. Выбор профессионального сценария включает, как минимум, четыре компонента:

способности и предрасположенность к определенному роду занятий («Какой я сейчас?»);

мечты и стремления, направленность («Кем я хочу стать?»);

потребность общества в том или ином виде трудовой деятельности («Какие профессии сейчас востребованы на рынке труда, а какие окажутся востребованными в ближайшем будущем?»);

возможности общества и семьи.

Гармоничное сочетание этих компонентов во многом определяет успешность профессионального самоопределения. Однако, чтобы выбрать дело по душе, подростку необходимо ясно представлять, какие виды деятельности соответствуют его интересам и целям. Другими словами, он выбирает не просто «хорошую работу», а ту, которая хороша именно для него. Рано или поздно он может задать себе вопрос: «Зачем это нужно для меня?». Ответ на него включает поиск личностного смысла трудовой деятельности. Поэтому при выборе будущей профессии школьнику нужно проявить активность и самостоятельность, иначе его решение может оказаться неудачным. Профессиональное самоопределение – это не однократное действие, а длительный многолетний процесс, который протекает практически на протяжении всей жизни человека, способствуя развитию личности и более эффективному включению в трудовую деятельность. Даже сложившиеся и успешные специалисты нередко оказываются перед необходимостью вновь и вновь соотносить свою профессию с собственной системой ценностей, так как без этого работа может стать для них бессмысленной и ненужной.

Можно выделить нескольких этапов поиска профессионального сценария, среди которых наиболее значимым и сложным является выбор профессии в юношеском возрасте. На этот выбор оказывает влияние множество факторов, которые необходимо учитывать. При известном упрощении их можно объединить в несколько групп, которые представлены на схеме 1.4.

Рисунок 1.4 – Схема соотношения факторов, оказывающих влияние на профессиональное самоопределение

Группа факторов, названная «представления о себе», включает представления и понятия человека о своих возможностях и особенностях – темпераменте, характере, способностях, знаниях, умениях и навыках, а также физических возможностях и здоровье. Представления человека о себе, его «образ Я» включены в структуру самосознания человека.

В группу социальных факторов отнесены мода, престиж, а также школа (влияние учителей и оценочной системы), референтная группа (друзья, сверстники) и семья (родители, родственники). При этом социальные факторы оказывают значительное влияние на процесс формирования профессиональных представлений и представлений человека о себе, тем самым опосредованно влияя на сам процесс самоопределения.

Немаловажную роль в процессе профессионального самоопределения играют представления и понятия о мире профессий. Существующие у человека представления далеко не всегда могут адекватно и полностью отражать реальность. Выбор, основанный на таких представлениях, в большинстве случаев оказывается ошибочным, что приводит к трудностям в профессиональном самоопределении. Информацию о профессиях школьники заимствуют в основном из внешних источников – от родственников, знакомых, друзей, из средств массовой информации. Характерной для юношеского возраста является и ориентация на «внешнюю» сторону профессии. Успешность профессионального самоопределения во многом зависит не только от представлений о самой профессии, но и от представления о тех качествах, которые являются важными для успешного осуществления той или иной деятельности.

Механизм профессиональной ориентации в процессе социализации личности представлен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Механизм профессиональной ориентации в процессе социализации личности

Однако не только фрагментарность получаемой информации, но и ее усвоение, на которое оказывают влияние существующие установки, формируют те представления, на основе которых и делается выбор. Представления о профессии являются тем узловым звеном, в котором соприкасаются профессиональный, личностный и социальный аспекты профессионального самоопределения. Под профессиональным представлением часто понимается некоторая совокупность имеющейся у субъекта информации о профессии, осведомленность о мире профессий. Так, на основе тенденций, происходящих в обществе, выделяются модные и престижные профессии, которые обладают заведомо большей привлекательностью для молодежи. Адекватность представлений о подобных профессиях при этом зачастую уходит на второй план.