- •Оглавление

- •Определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений

- •6 Содержание и порядок выполнения работы

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

- •Определение коэффициента гидравлического сопротивления в трубе

- •1 Цель работы

- •2 Содержание работы

- •3 Порядок выполнения работы

- •4 Оборудование для работы

- •5 Теоретическая часть

- •6 Описание лабораторного испытательного стенда

- •7 Порядок проведения опытов и обработки экспериментальных данных

- •8 Содержание отчета

- •9 Контрольные вопросы

- •Режимы движения жидкости

- •1 Цель работы

- •Содержание работы

- •Порядок выполнения работы

- •4 Оборудование для работы

- •5 Теоретическая часть

- •6 Описание лабораторного испытательного стенда

- •Порядок проведения опытов и обработки данных

- •8 Контрольные вопросы

- •Экспериментальная проверка уравнения бернулли

- •5.2 Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости

- •5.3 Уравнение Бернулли для потока жидкости

- •6 Описание лабораторного испытательного стенда

- •Порядок проведения опытов и обработки экспериментальных данных

- •8 Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Определение коэффициента расхода расходомера вентури

- •6 Описание лабораторного испытательного стенда

- •7 Порядок проведения опытов и обработки экспериментальных данных

- •9. Контрольные вопросы

- •Истечение жидкости через отверстия и насадки

- •4.2 Истечение жидкости через насадки

- •5 Описание лабораторного стенда

- •6 Порядок проведения опытов и обработка экспериментальных данных

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

7 Содержание отчета

- цель и содержание работы;

- схема испытательного стенда;

- порядок проведения опытов и обработки экспериментальных данных (включая журнал измерений и вычислений);

- краткие выводы.

8 Контрольные вопросы

1. Какие потери энергии называют местными? По каким формулам они определяются?

2. Какие элементы трубопроводов (гидравлической аппаратуры) относятся к местным гидравлическим сопротивлениям?

3. Чем обусловлены потери гидравлической энергии при движении жидкости через внезапное и постепенное: расширение трубопровода, сужение трубопровода, поворот?

4. Определить расчетным путем коэффициент местного сопротивления для внезапного расширения (сужения).

5. Как определить потери гидравлической энергии в местном сопротивлении экспериментальным путем?

6. В чем отличие расчетных формул при определении коэффициента местного сопротивления для внезапного и постепенного сужения (внезапного и постепенного расширения)?

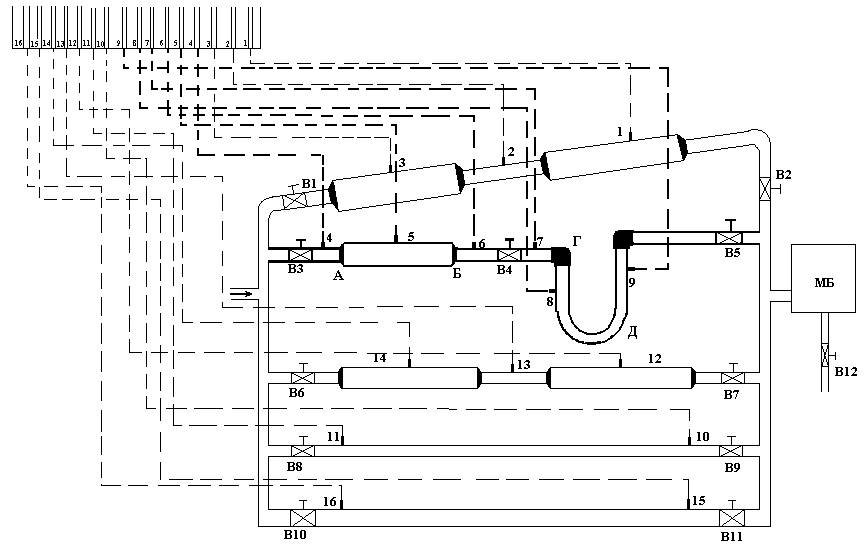

Рисунок 1.8. Схема лабораторного стенда

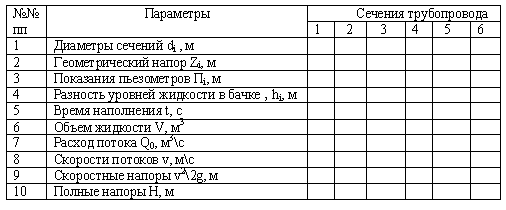

Таблица 1.2. Результаты измерений и расчетной обработки данных

Таблица 1.3. Результаты расчета коэффициентов местных сопротивлений

Лабораторная работа № 2

Определение коэффициента гидравлического сопротивления в трубе

1 Цель работы

Экспериментальное определение коэффициента гидравлического сопротивления по длине трубопровода и коэффициента шероховатости.

2 Содержание работы

- выявить основные факторы, влияющие на потери удельной гидравлической энергии по длине трубопровода;

- установить взаимосвязь между коэффициентом гидравлического сопротивления, числом Рейнольдса, относительной шероховатостью и диаметром трубопровода;

- определить потери удельной гидравлической энергии при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости в трубопроводах;

- ознакомиться с методикой экспериментального определения коэффициента гидравлического сопротивления по длине трубопровода и коэффициента шероховатости.

3 Порядок выполнения работы

- изучить содержание методического указания и теоретический материал, связанные с данной работой;

- ответить на контрольные вопросы;

- ознакомиться с испытательным стендом и порядком проведения лабораторной работы;

- провести эксперименты;

- обработать результаты исследований и представить в виде графиков или таблиц;

- оформить и защитить отчет по лабораторной работе.

4 Оборудование для работы

Лабораторный испытательный стенд и методические указания.

5 Теоретическая часть

Потери на трение или потери по длине – это потери энергии, которые возникают в прямых трубах постоянного сечения при равномерном течении и возрастают пропорционально длине трубы. Этот вид потерь обусловлен внутренним трением в жидкости и трением о стенки трубопровода.

Потери напора по длине трубопровода, как показали опыты, зависят от средней скорости движения жидкости v, линейного размера живого сечения (диаметр d, гидравлический радиус Rг и др.), вязкости μ, плотности ρ, шероховатости стенок, выраженной средним размером выступов ∆ и длины трубопровода l.

Функционально это зависимость имеет вид

hтр = f(v, d, μ, ρ, ∆, l).

Потерю напора можно выразить по общей формуле для гидравлических потерь

hтр = ξтрv2/2g, (2.1)

Однако, для определения потерь напора в круглой цилиндрической трубе удобнее коэффициент ξтр связать с относительной длиной трубы l/d

![]() .

.

В результате формула (2.1) примет вид

![]() (2.2)

(2.2)

или в единицах давления

![]() ,

(2.3)

,

(2.3)

где γ – удельный вес жидкости.

Зависимость (2.2) называется формулой Дарси-Вейсбаха.

Безразмерный коэффициент λ называется коэффициентом потерь на трение или коэффициентом сопротивления трению.

Его можно рассматривать как коэффициент пропорциональности между потерей напора на трение с одной стороны, и произведением относительной длины трубы на скоростной напор с другой стороны.

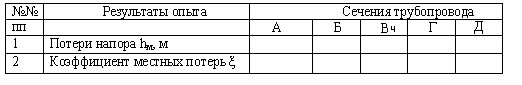

П

Рисунок

2.1. Гидравлически гладкие и шероховатые

трубы

При турбулентном режиме в зависимости от соотношения толщины ламинарного слоя δ и абсолютной шероховатости ∆ различают гидравлически гладкие и шероховатые трубопроводы (рисунок 2.1). Если ламинарный слой полностью закрывает выступы и неровности на стенках трубы (δ>∆), трубопровод считается гидравлически гладким. Если же δ<∆, то трубопровод считается гидравлически шероховатым.

Таблица 2.1. Значение ∆экв для трубопроводов различного назначения

№ п/п |

Материал и вид трубы

|

Состояние трубы |

Значение ∆э 10-3, м |

1 |

Тянутые трубы из стекла и цветных металлов |

Новые, технически гладкие |

0.000-0.002 |

2 |

Бесшовные стальные трубы |

Новые и чистые После нескольких лет в эксплуатации |

0.15 – 0.3 |

3 |

Стальные трубы сварные |

Новые и чистые Умеренно заржавевшие Сильно заржавевшие или с большими отложениями Старые заржавевшие |

0.03 – 0.1 0.3 – 0.7

2.0 – 4.0 0.8 – 1.5 |

4

|

Чугунные трубы |

Новые Бывшие в употреблении Очень старые |

0.3 - 0.4 0.5 – 1.5 до 30 |

5 |

Пластмассовые трубы |

Для dвнутр. = 50 – 1200 мм соответственно |

0.005-0.05 |

В общем случае коэффициент λ является функцией λ = f(Rе; ∆экв/d) числа Рейнольдса и относительной шероховатости.

Существуют следующие зависимости для определения коэффициента трения λ:

- при ламинарном режиме

![]() ;

( ф. Ж. Пуазейля)

(2.4)

;

( ф. Ж. Пуазейля)

(2.4)

- при турбулентном режиме

а)

Rе<10![]() - гидравлически гладкие трубопроводы,

λ = f(Rе);

- гидравлически гладкие трубопроводы,

λ = f(Rе);

![]() ( ф.

Г. Блазиуса)

(2.5)

( ф.

Г. Блазиуса)

(2.5)

б) 10 < Rе < 500 - коэффициент λ = f(Rе; ∆экв/d);

![]() (ф.

А.Д. Альтшуля)

(2.6)

(ф.

А.Д. Альтшуля)

(2.6)

в) Rе > 500 - гидравлически шероховатые трубопроводы, λ = f(∆экв/d);

![]() (ф.

Б.Л. Шифринсона)

(2.7)

(ф.

Б.Л. Шифринсона)

(2.7)

Для трубопроводов, имеющих свободную поверхность, что соответствует безнапорному потоку, потери напора на трение определяются по формуле:

![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где

![]() – гидравлический радиус, равный

отношению площади живого сечения потока

жидкости к периметру смачивания.

– гидравлический радиус, равный

отношению площади живого сечения потока

жидкости к периметру смачивания.

Для круглого

трубопровода

![]() .

.

Обозначая

![]() ,

получим несколько видоизмененную

формулу

,

получим несколько видоизмененную

формулу

![]() ,

(2.9)

,

(2.9)

где С – коэффициент Шези, характеризующий шероховатость стенок трубопровода.

Решая уравнение (2.9) относительно скорости движения жидкости в безнапорном потоке и вводя обозначение i = hтр / l (гидравлический уклон) получим

![]() .

(2.10)

.

(2.10)

Гидравлический уклон показывает потери энергии на единице длины трубопровода.

Коэффициент шероховатости определяется из формулы Маннинга

![]() ,

,

откуда

![]() .

.