- •2.2 Одномерное уравнение диффузии Фика

- •2.3.1. Постоянные коэффициенты диффузии

- •2.3.2 Концентрационно-зависимые коэффициенты диффузии

- •2.3.3. Температурная зависимость коэффициента диффузии

- •2.4.2 Способы измерения профиля концентрации примеси

- •2.5 Коэффициенты диффузии элементов в, р, As и Sb

- •2.5.1 Процесс диффузии в собственный кремний при низкой концентрации примеси

- •2.5.2 Фосфор

- •2.5.3 Аналитические выражения для диффузии мышьяка

- •Заключение

- •Список использованных источников

2.3.3. Температурная зависимость коэффициента диффузии

Экспериментально определенные коэффициенты диффузии в диапазоне используемых для диффузии температур часто могут быть записаны в виде

D= (5.18)

(5.18)

где

(см2/с)

—константа диффузии (частотный фактор),

Е

(эВ)

—энергия активации, Т

(К)

—температура, k

(эВ/К)

— постоянная Больцмана. Следовательно,

если графически отображать зависимость

D

от

1/Т

в

полулогарифмических координатах,

то график представляет собой прямую

линию, тангенс угла наклона которой

равен E/kT.

Физический

смысл величины D0

можно

получить исходя из атомистических

моделей процесса диффузии. Согласно

этим моделям,

связано

с частотой атомных скачков, или с

частотой колебаний решетки (обычно 1013

Гц), и величиной скачка атомов примеси,

дефектов или дефектно-примесных пар.

При температурах диффузии величина

может

рассматриваться как не зависящая от

температуры. Энергия активации Е

связана

с энергиями, необходимыми для движения,

и энергиями, требуемыми для формирования

дефектно-примесных комплексов.

(см2/с)

—константа диффузии (частотный фактор),

Е

(эВ)

—энергия активации, Т

(К)

—температура, k

(эВ/К)

— постоянная Больцмана. Следовательно,

если графически отображать зависимость

D

от

1/Т

в

полулогарифмических координатах,

то график представляет собой прямую

линию, тангенс угла наклона которой

равен E/kT.

Физический

смысл величины D0

можно

получить исходя из атомистических

моделей процесса диффузии. Согласно

этим моделям,

связано

с частотой атомных скачков, или с

частотой колебаний решетки (обычно 1013

Гц), и величиной скачка атомов примеси,

дефектов или дефектно-примесных пар.

При температурах диффузии величина

может

рассматриваться как не зависящая от

температуры. Энергия активации Е

связана

с энергиями, необходимыми для движения,

и энергиями, требуемыми для формирования

дефектно-примесных комплексов.

В металлах и для некоторых элементов в кремнии в случае простой вакансионной модели диффузии величина Е лежит в интервале 3—4 эВ, в то время как в случае применения модели прямого перемещения атомов по междоузлиям величина £ находится в интервале 0,6—1,2 эВ. Следовательно, путем измерения температурной зависимости коэффициента диффузии мы можем определить, какой из механизмов (вакансионный или межузельный) доминирует в каждом конкретном случае. Для быстро диффундирующих примесей измеренная энергия активации чаще всего не превышает 2 эВ, поэтому считается, что механизм их диффузии обусловлен перемещением межузельных атомов.

2.4. Методы измерений

Коэффициент диффузии, как важнейший параметр при изучении процесса диффузии, должен определяться экспериментальным путем. В этом разделе мы обсудим методы измерений, обеспечивающие определение коэффициентов диффузии при исследовании диффузионных процессов.

2.4.1. Глубина р—n перехода и поверхностное сопротивление

Результаты процесса диффузии можно проконтролировать простыми измерениями следующих параметров: глубины р—n перехода и поверхностного сопротивления диффузионного слоя. Глубину р—n перехода обычно определяют химическим окрашиванием отшлифованного под небольшим углом образца (угол косого шлифа составляет 1—5°) в смеси 100 мл плавиковой кислоты (49%) и нескольких капель азотной кислоты. Иногда для окрашивания достаточно только плавиковой кислоты. Если образец, погруженный в такую смесь, выдержать на ярком свете 1—2 мин, то область р типа проводимости будет выглядеть темнее по сравнению с областью n типа проводимости. С помощью интерферометрического метода Толанского [3] глубина р—n перехода может быть измерена с высокой точностью в пределах от 0,5 до 100 мкм.

Величину

поверхностного сопротивления диффузионного

слоя можно измерить четырехзондовым

методом. Для перевода измеренного

сопротивления в виде V/I

в

поверхностное сопротивление,

называемое также удельным

поверхностным сопротивлением, необходимо

ввести геометрический коэффициент

коррекции. Этот коэффициент является

функцией размеров образца, его формы и

расстояния между зондами. Величину

поверхностного сопротивления

,

определяют

по нижеследующей формуле:

,

определяют

по нижеследующей формуле:

=V/IC.F. (2.19)

где (Ом/П) — поверхностное сопротивление диффузионного слоя, V (В)—измеренная величина постоянного напряжения между внутренними зондами, I (А)—величина постоянного тока, проходящего между внешними зондами, и C.F. — коэффициент коррекции, который определяется геометрией образца и расстоянием между зондами.

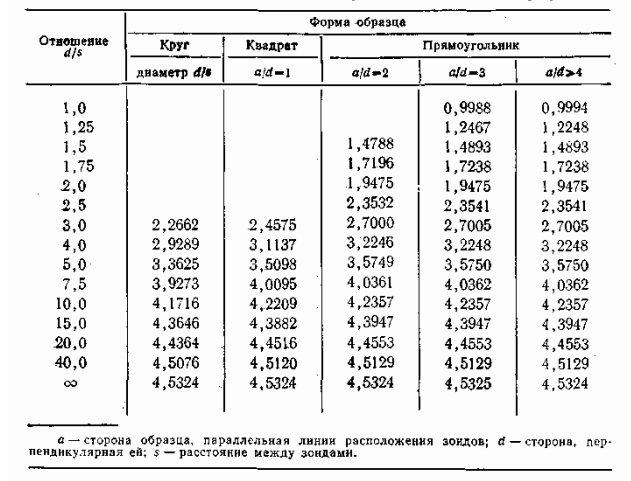

Значения коэффициентов коррекции для простейших случаев круглого, прямоугольного и квадратного образцов приведены в таблице 1.

Таблица 2.1 – Значения коэффициента коррекции при измерении поверхностного сопротивления четырёхзондовым методом

Отметим, что для больших значений отношения d/s, что соответствует увеличению размеров образца до бесконечности в обоих направлениях, коэффициент коррекции достигает 4,53. Поэтому, чтобы он не зависел от размеров образца и расположения зондов по отношению к краю образца, желательно использовать большие значения отношения d/s. Уравнение (2.19) и значения коэффициентов коррекции, приведенные в таблице 1, справедливы только для мелких р—n переходов в случае, когда диффузия ведется только в одну сторону образца. При диффузии из химических источников диффузионная область будет охватывать всю поверхность образца, поэтому для проведения измерений необходимо либо удалить диффузионный слой с нерабочей стороны подложки, либо изолировать его от рабочей стороны. В противном случае следует использовать различные коэффициенты коррекции.

При измерении сопротивления мелких диффузионных слоев с низкой концентрацией примеси сложно получить надежные, свободные от шумовых помех результаты. Эту трудность иногда можно преодолеть путем измерения напряжения при протекании тока в двух разных направлениях с последующим усреднением результатов проведенных измерений. Такое усреднение результатов позволяет устранить некоторые эффекты, накладываемые контактным сопротивлением. Однако, если разница измеренных напряжений становится слишком большой, необходимо провести контроль острия зондов и чистоты поверхности образца. Для того чтобы быть уверенными, что результаты измерений правильны, можно провести измерения поверхностного сопротивления при двух .или трех уровнях тока. Эти измерения показывают, являются ли измеренные величины поверхностного сопротивления постоянными во всем диапазоне использованных токов. В случае высокоомного кремния отжиг образцов в атмосфере N2 в течение нескольких минут при температуре 150 °С улучшает точность измерений. При проведении измерений всегда необходимо стремиться использовать как можно более низкие уровни тока, для того чтобы избежать резистивного нагрева образца и не допустить, чтобы напряжение достигло напряжения прокола.

Средняя

величина поверхностного сопротивления

диффузионного слоя связана с глубиной

р—n

перехода

подвижностью носителей

и распределением примеси по глубине

диффузионного слоя С(х)

согласно

следующему выражению:

и распределением примеси по глубине

диффузионного слоя С(х)

согласно

следующему выражению:

(2.20)

(2.20)

В приведенном выражении можно пренебречь обеднением; носителями заряда области вблизи . В общем случае подвижность носителей является функцией общей концентрации примеси, и часто вводится эффективная подвижность, которая определяется как

(2.21)

(2.21)

Следовательно, уравнение (2.21) может быть записано в виде

(2.22)

(2.22)

Для

данного диффузионного профиля средняя

величина удельного сопротивления

однозначно связана с поверхностной

концентрацией диффузионного слоя к

уровнем легирования подложки при

предполагаемом диффузионном профиле.

Построенные кривые, связывающие

поверхностную концентрацию и среднее

удельное сопротивление (или среднюю

удельную проводимость), были рассчитаны

для простых диффузионных профилей,

таких, как экспоненциальное и гауссово

распределения, а также распределение

по дополнительной функции ошибок.

Соответствующие кривые часто называют

кривыми

Ирвина.

Для того чтобы использовать эти кривые,

надо быть уверенным в том, что диффузионный

профиль соответствует предполагаемому

профилю распределения примеси. При

высокой концентрации примеси и малой

глубине диффузии невозможно представить

диффузионный профиль этими простыми

функциями. Поэтому измеренные поверхностное

сопротивление и глубину р—n

перехода нельзя использовать для

определения поверхностной концентрации

примеси или для расчета коэффициента

диффузии в диффузионных слоях по кривым

Ирвина.

однозначно связана с поверхностной

концентрацией диффузионного слоя к

уровнем легирования подложки при

предполагаемом диффузионном профиле.

Построенные кривые, связывающие

поверхностную концентрацию и среднее

удельное сопротивление (или среднюю

удельную проводимость), были рассчитаны

для простых диффузионных профилей,

таких, как экспоненциальное и гауссово

распределения, а также распределение

по дополнительной функции ошибок.

Соответствующие кривые часто называют

кривыми

Ирвина.

Для того чтобы использовать эти кривые,

надо быть уверенным в том, что диффузионный

профиль соответствует предполагаемому

профилю распределения примеси. При

высокой концентрации примеси и малой

глубине диффузии невозможно представить

диффузионный профиль этими простыми

функциями. Поэтому измеренные поверхностное

сопротивление и глубину р—n

перехода нельзя использовать для

определения поверхностной концентрации

примеси или для расчета коэффициента

диффузии в диффузионных слоях по кривым

Ирвина.

Так как и измерение глубины р—n перехода, и измерение поверхностного сопротивления достаточно просты и дают важную информацию о диффузионном слое без использования сложных и трудоемких способов измерения профиля распределения, они обычно используются для контроля диффузионного процесса. Для ионно-имплантированных образцов измерение поверхностного сопротивления — простой метод контроля электрической активности (общего эффекта, обусловленного подвижностью и концентрацией носителей) после отжига образцов или .диффузионной разгонки имплантированной примеси.