- •2.2 Одномерное уравнение диффузии Фика

- •2.3.1. Постоянные коэффициенты диффузии

- •2.3.2 Концентрационно-зависимые коэффициенты диффузии

- •2.3.3. Температурная зависимость коэффициента диффузии

- •2.4.2 Способы измерения профиля концентрации примеси

- •2.5 Коэффициенты диффузии элементов в, р, As и Sb

- •2.5.1 Процесс диффузии в собственный кремний при низкой концентрации примеси

- •2.5.2 Фосфор

- •2.5.3 Аналитические выражения для диффузии мышьяка

- •Заключение

- •Список использованных источников

2 Индивидуальная часть

2.1 Модели диффузии в твёрдом теле

В объеме монокристаллического твердого тела при высоких температурах возникают точечные дефекты, такие, как вакансии и межузельные атомы. В тех случаях, когда существует градиент концентрации собственных или примесных атомов, наличие точечных дефектов оказывает влияние на перемещение атомов, т. е. на их диффузию.

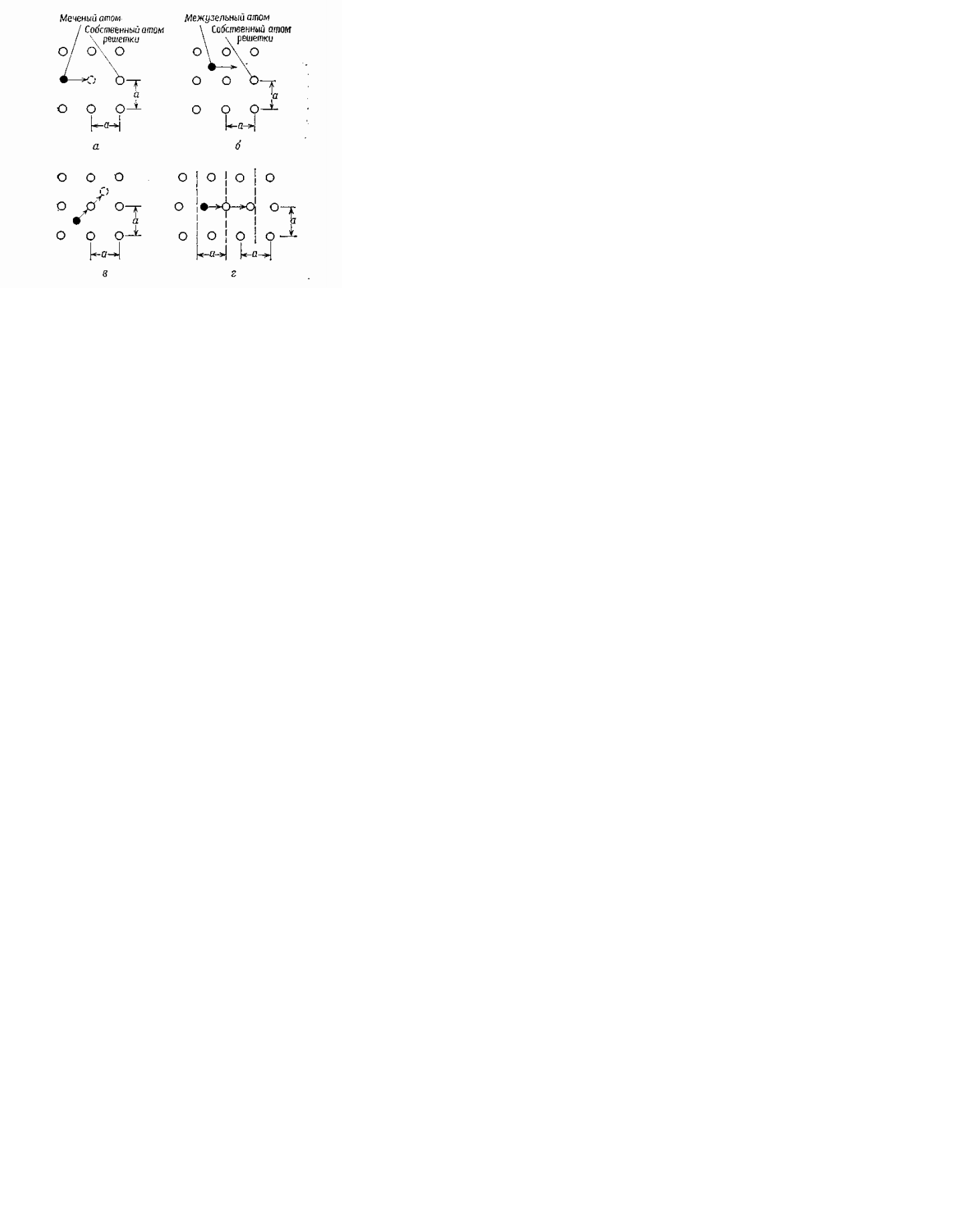

Рисунок 2.1 - Модели атомных механизмов диффузии для двумерной решетки (а — постоянная решетки) [2]. а — вакансионный механизм; 6 — межузельный механизм; в — механизм непрямого перемещения межузельной конфигурация (эстафетный механизм); г — краудинный механизм.

Диффузия в твердом теле может быть представлена как движение атомов диффузанта в кристаллической решетке за счет вакансий или межузельных атомов. На рисунке 2.1 с помощью упрощенной двумерной кристаллической решетки с параметром решетки а схематически показаны основные атомные модели процесса диффузии [1]. Собственные атомы, занимающие при низкой температуре узлы решетки, представлены светлыми кругами. Темные круги обозначают либо собственные, либо примесные атомы. При повышенной температуре атомы в узлах решетки колеблются вблизи равновесного положения. Время от времени они приобретают достаточную энергию для того, чтобы удалиться от указанного положения в узле решетки, и становятся межузельными атомами оставляя в решетке вакансию. Такой механизм диффузии, когда соседний атом, будь то атом примеси или собственный атом кристалла, мигрирует на место вакансии, называется вакансионным (рисунок 2.1,а). Если мигрирующий атом является собственным атомом, то процесс диффузии называют самодиффузией, а если примесным, — примесной диффузией. Эксперименты по самодиффузии обычно проводят путем введения радиоактивных изотопов собственных атомов в кристалл (рисунок 2.1, а).

Механизм диффузии, при котором атом переходит из одного положения в другое, не попадая при этом в узлы кристаллической решетки, называется механизмом прямого перемещения атомов по междоузлиям (рисунок 2.1, б). Реализация этого механизма наиболее вероятна в случае диффузии атомов малых размеров. Энергия активации, необходимая для диффузии межузельных атомов, ниже энергии активации для диффузии атомов решетки по вакансионному механизму.

На рисунке 2.1,в показано движение межузельных атомов, когда в процессе перемещения они вытесняют атом решетки и замещают его, вытесненный атом в свою очередь становится межузельным. Такое перемещение собственных или примесных атомов называют механизмом непрямого перемещения атомов по междоузлиям или эстафетным механизмом. С указанным механизмом непосредственно связан и краудионный механизм, при котором межузельный атом, расположенный посередине между двумя узлами решетки, перемещается к одному из них, смещая при этом атом, расположенный в узле. Вытесненный атом становится межузельным и занимает промежуточное положение в решетке (рисунок 2.1,г).

С помощью методов статистической термодинамики можно оценить необходимую энергию активации для образования точечных дефектов в каждом кристалле и определить их концентрацию что может дать возможность разработать модель диффузии в этом кристалле [21]. Затем полученные теоретические результаты можно сравнить с экспериментальными данными. Установлено, например, что в кремнии диффузия примесей элементов III и V групп периодической системы происходит в основном по вакансионному механизму. Элементы I и VIII групп, имеющие малый ионный радиус, относятся к быстродиффундирующнм примесям в кремнии. Предполагается, что их диффузия происходит по механизму прямого перемещения атомов по междоузлиям, Однако эти простые атомные механизмы не являются адекватными для описания процессов диффузии в тех случаях, когда концентрация примеси достаточно высока, кристалл содержит дислокации или в решетке присутствуют другие примеси с высокой концентрацией. При низкой концентрации примеси и низкой плотности дислокаций процесс диффузии может быть описан феноменологической теорией диффузии с использованием закона диффузии Фика с постоянным значением коэффициента диффузии. Математические выражения, отражающие процесс диффузии, получают путем решения уравнения диффузии Фика. При этом коэффициенты диффузии различных элементов определяют для разных температур. В случае высокой концентрации примеси концентрационная зависимость коэффициентов диффузии связана с предполагаемым механизмом или механизмами диффузионных процессов на атомном уровне.

2.2 Одномерное уравнение диффузии Фика

В 1855 г. Фик предложил теорию диффузии. В основу этой теории положена аналогия между процессами переноса в жидких растворах и тепла за счет теплопроводности [2]. Фик предположил, что в разбавленных жидких или газообразных растворах в отсутствие конвекции перенос атомов через площадку единичной площади при одномерном направлении потока может быть описан следующим уравнением:

(2.1)

(2.1)

где J — скорость переноса растворенного вещества через сечение единичной площади, или диффузионный поток; С — концентрация растворенного вещества, которая, как предполагается, зависит только от x и t; х — ось координат, совпадающая с направлением потока вещества; t и D — соответственно время и коэффициент диффузии.

Уравнение (2.1) показывает, что локальная скорость переноса растворенного вещества (локальная скорость диффузии) через сечение единичной площади за единицу времени пропорциональна градиенту концентрации растворенного вещества, а в качестве коэффициента пропорциональности выступает коэффициент диффузии растворенного вещества. Знак минус в правой части уравнения (2.1) означает, что процесс переноса вещества происходит в направлении уменьшения концентрации растворенного вещества (т. е. градиент отрицательный). Уравнение (2.1) называют первым законом Фика.

Из закона сохранения вещества следует, что изменение концентрации растворенного вещества со временем должно быть равно уменьшению диффузионного потока в том же объеме, где произошло изменение концентрации, т. е.

(2.2)

(2.2)

Подстановка уравнения (5,1) в уравнение (5.2) приводит ко второму закону Фика для одномерного случая:

(2.3)

(2.3)

При низких концентрациях растворенного вещества коэффициент диффузии можно считать постоянным и уравнение (5.3) можно записать в виде

(2.4)

(2.4)

Уравнение (2.4) часто называют простым диффузионным уравнением Фика. В этом уравнении D имеет размерность см2/с или мкм2/ч, а С — см-3. Получены решения уравнения (2.4) для различных простых начальных и граничных условий.

2.3.1. Постоянные коэффициенты диффузии

Диффузию примеси для формирования р-n переходов можно легко получить при двух условиях: постоянной поверхностной концентрации (диффузии из бесконечного источника) и постоянном числе легирующих атомов (диффузия из ограниченного источника). В первом случае примесные атомы диффундируют из источника, нанесенного на поверхность кремниевой подложки. Такой источник поддерживает постоянную поверхностную концентрацию в течение всего процесса диффузии. Во втором случае небольшое количество легирующего вещества осаждается на поверхность кремния. Математически такое мгновенное осаждение легирующего вещества соответствует дельтафункции. Это условие может быть достигнуто за счет диффузии при низкой температуре в качестве первой стадии диффузионного процесса. Диффузия из ионно-имплантированных слоев может служить примером второго случая. В данном разделе приведены решения диффузионного уравнения Фика для обоих случаев.

Диффузия из бесконечного источника. Начальные условия при ( t = 0 формулируются как

С (х,0) = 0 (2.5)

Граничные условия можно представить в виде

С(0,t)= (2.6)

(2.6)

и

С( >t)

= 0 (2.7)

>t)

= 0 (2.7)

Тогда решение уравнения (2.4), которое удовлетворяет начальным и граничным условиям, можно записать как

(2.8)

(2.8)

где Cs (см-3) — постоянная поверхностная концентрация, D (см2/с) — постоянный коэффициент диффузии, х (см) — расстояние по оси координат с учетом, что х = 0 находится на поверхности кремния, t (с)—время диффузии и erfc — дополнительная функция ошибок.

Рисунок 2.2 - Нормированное распределение по дополнительной функции ошибок.

На

рисунке2.2 приведен нормированный профиль

концентрации для распределения примеси

согласно дополнительной функции ошибок

[уравнение (2.8)]. Глубина, на которой

концентрация диффундирующей примеси

равняется концентрации исходной примеси

в подложке, называется металлургическим

переходом

.

Для

можно

записать C(

)=Cп,

где

Cп

—

концентрация исходной примеси в

подложке. Предполагая, что подложка

легирована примесью противоположного

диффузанту типа проводимости и используя

для отображения концентрации

логарифмическую шкалу, можно определить

результирующую концентрацию легирующих

элементов │

.

Для

можно

записать C(

)=Cп,

где

Cп

—

концентрация исходной примеси в

подложке. Предполагая, что подложка

легирована примесью противоположного

диффузанту типа проводимости и используя

для отображения концентрации

логарифмическую шкалу, можно определить

результирующую концентрацию легирующих

элементов │ —

— │

вблизи р—n

перехода.

│

вблизи р—n

перехода.

Диффузия из ограниченного источника. Предположим, что на поверхности кремниевой подложки осажден тонкий слой легирующего вещества с фиксированным или постоянным общим числом атомов S на единицу площади. Кремниевая подложка, в которую проводится диффузия, легирована примесью противоположного типа проводимости с концентрацией С (см-3). Начальные и граничные условия для решения диффузионного уравнения (2.4) выглядят следующим образом:

начальные условия:

С(х,0) = 0 (2.9)

граничные условия:

(2.10)

(2.10)

(2.11)

(2.11)

Решение диффузионного уравнения (24), которое удовлетворяет условиям, записанным в уравнениях (2.9) — (2.11), имеет следующий вид:

(2.12)

(2.12)

Полагая х = 0, получим величину поверхностной концентрации

(2.13)

(2.13)

Уравнение (2.12) называют гауссовым распределением, а условие, при котором происходит диффузия, относят к диффузии с предварительным осаждением.

Перераспределение в диффузионных слоях. В технологии формирования биполярных линейных ИС важным этапом является диффузионное перераспределение примеси из сильнолегированных диффузионных слоев, полученных на предшествующем этапе. Диффузионное перераспределение в неокисляющей среде изучено достаточно широко. В технологии формирования СБИС с целью сохранения мелкой глубины диффузионных слоев процессы перераспределения интенсивно не используются. Однако некоторое диффузионное перераспределение может происходить во время отжига ионно-имплантированных слоев для электрической активации внедренной примеси при температуре выше 1000 °С. Было получено решение уравнения Фика (2.4) для процесса диффузионного перераспределения с начальным гауссовым распределением ионно-имплантированной примеси [3]

Решение уравнения процесса диффузионного перераспределения примеси в окислительной атмосфере осложняется необходимостью учета движущейся границы. Для этого случая не было обнаружено решения в аналитическом виде. Математическая формулировка диффузии в окислительной атмосфере получена из конкретных первоначальных профилей распределения [3], однако такое решение содержит выражения, которые требуют проведения численного интегрирования.