- •Теоретические основы создания микроклимата в помещении Конспект лекций и задание для курсовой работы

- •1. Введение. Основные понятия

- •2) Состав внутреннего воздуха:

- •2. Физические свойства влажного воздуха

- •2.1. Сухой воздух

- •2.2. Водяной пар

- •3.3. Влажный воздух

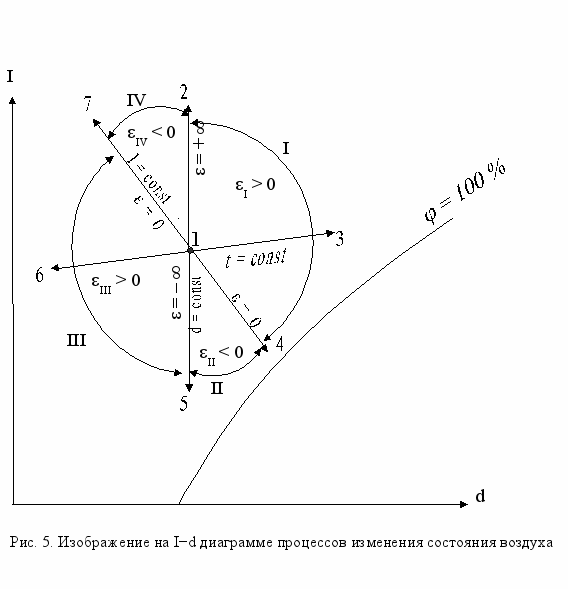

- •Основные процессы обработки воздуха и их изображение на I-d диаграмме

- •Калорифер

- •Оросительная (форсуночная) камера

- •Паровой увлажнитель (парогенератор)

- •Смешение объёмов воздуха с разными параметрами

- •Реперные (опорные) точки I-d диаграмме

- •Луч процесса

- •Метод условного расчленения процессов

- •Расчётные параметры

- •Расчетные параметры наружного воздуха

- •Расчетные параметры внутреннего воздуха

- •Ассимиляция (поглощение) тепло- и влагоизбытков приточным воздухом

- •Типовые задачи по расчётам процессов обработки воздуха в помещении

- •Курсовая работа «Процессы обработки воздуха в производственном помещении» исходные данные

- •Параметры внутреннего воздуха

- •Краткие методические указания по выполнению курсовой работы Состав и оформление курсовой работы

- •Последовательность выполнения работы Процесс обработки воздуха в холодный период:

- •Процесс обработки воздуха в тёплый период:

- •Список использованной литературы

Паровой увлажнитель (парогенератор)

Паровой увлажнитель (парогенератор) – устройство, вырабатывающее насыщенный пар, используемый для обработки воздуха. Может представлять собой различные по конструкции и компоновке агрегаты. Пар может вырабатываться кипячением или воздействием ультразвука. Обработка паром отличается повышенной гигиеничностью и чистотой.

Изотермический процесс (увлажнение паром)

Типовым процессом обработки воздуха паром является изотермическое увлажнение.

В ходе процесса температура воздуха не изменяется (t = const), а теплосодержание (энтальпия), влагосодержание и относительная влажность увеличиваются. Небольшое количество явного тепла, которое вносится паром, при этом, как правило, не учитывается.

Смешение объёмов воздуха с разными параметрами

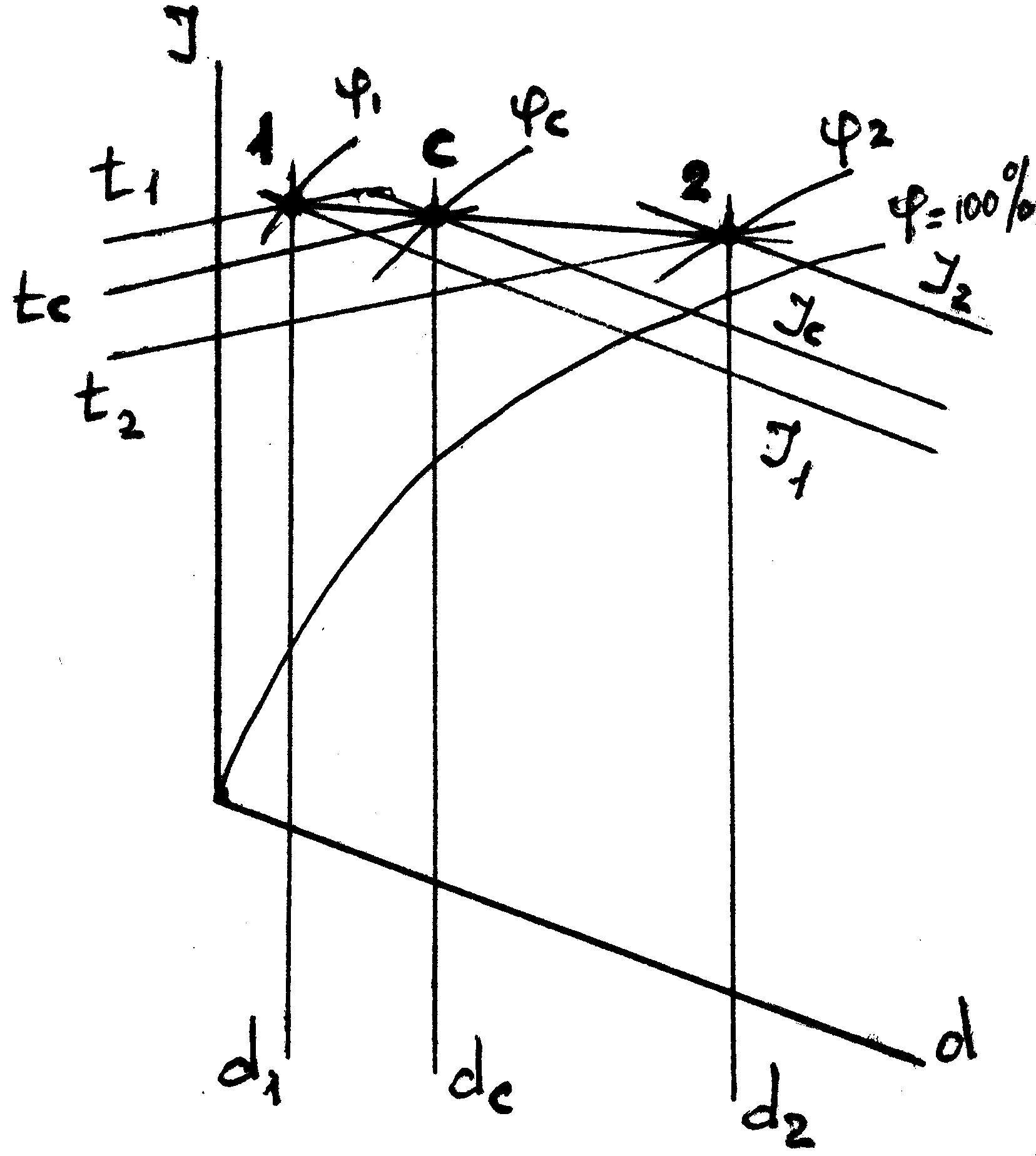

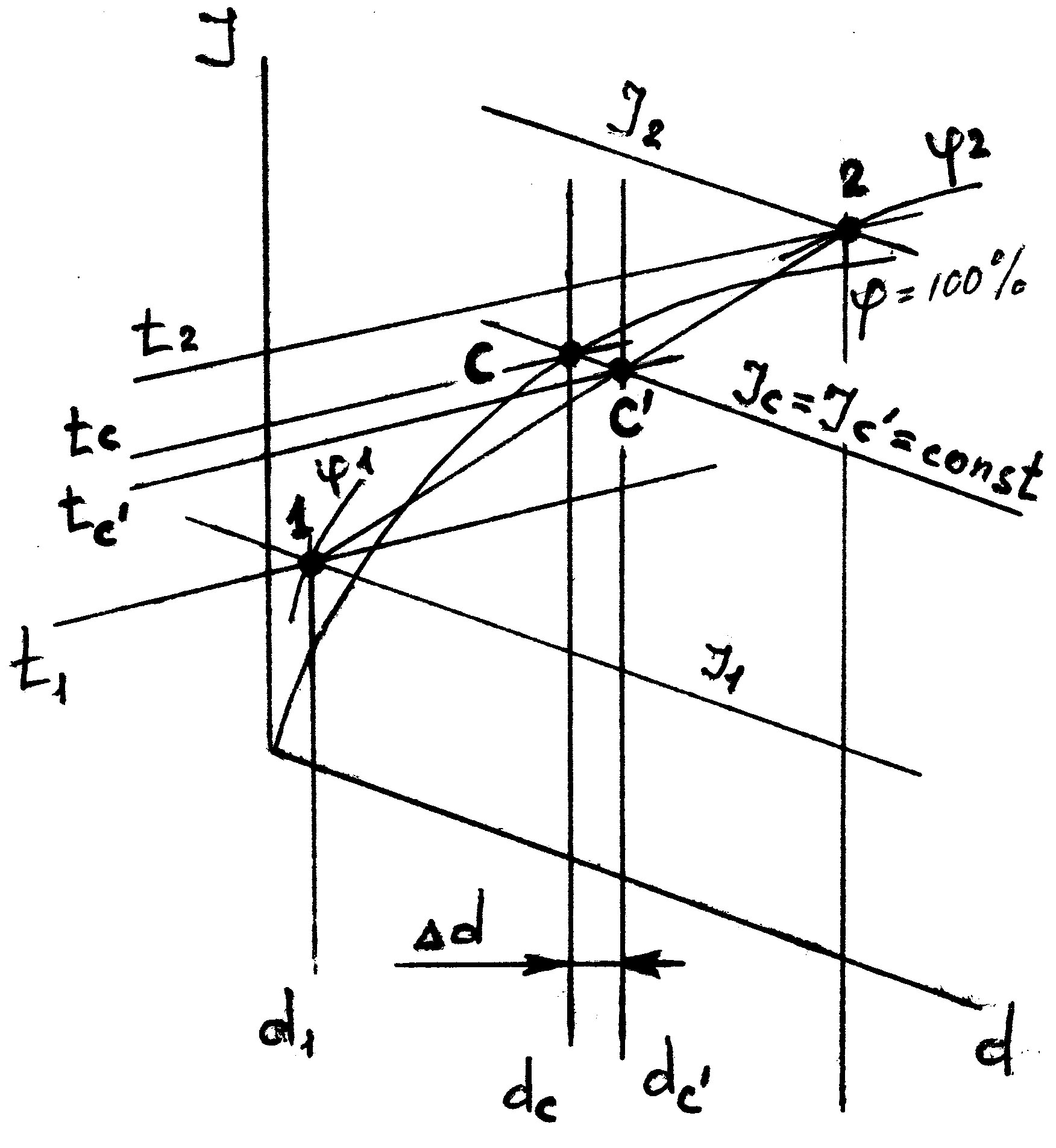

Смешение объёмов воздуха с различными начальными состояниями является политропным процессом. Для определения параметров полученной смеси нужно знать параметры и количество исходных компонентов.

На диаграмме точка смеси находится на линии, соединяющей точки с параметрами смешиваемых объёмов воздуха. Её положение будет ближе к точке, соответствующей большему из объёмов.

Теплосодержание (энтальпия) смеси определяется формулой:

IC = , ,

где G1 и G2 – соответственно расходы (или массы) смешиваемых объёмов воздуха, кг.

Влагосодержание смеси: dC = , г/кг.

Температура смеси: tC = , ºС.

Возможен случай, когда точка с параметрами смеси находится ниже φ=100%. При этом часть влаги, содержащейся в смеси, конденсируется, а точка с параметрами смеси переместится по адиабате (Iсм=const) до пересечения с линией φ=100%, где и будут определяться окончательные значения всех параметров. Количество сконденсировавшейся влаги равно Δd для каждого килограмма смеси.

Реперные (опорные) точки I-d диаграмме

Для реперных (опорных) точек I-d диаграммы традиционно используются следующие обозначения:

Н — точка наружного воздуха;

В — точка внутреннего воздуха;

К — точка после нагрева воздуха в калорифере (при наличии нескольких калорифера указывается порядковый номер устройства по ходу движения обрабатываемого воздуха, например К1, К2 и т.д.);

П — точка приточного воздуха;

У — точка воздуха, удаляемого из помещения;

О — точка воздуха после оросительной камеры;

С — точка смеси воздуха двух различных параметров и масс;

ТР — точка росы;

ТМ — точка температуры мокрого термометра.

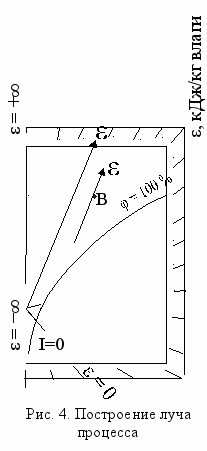

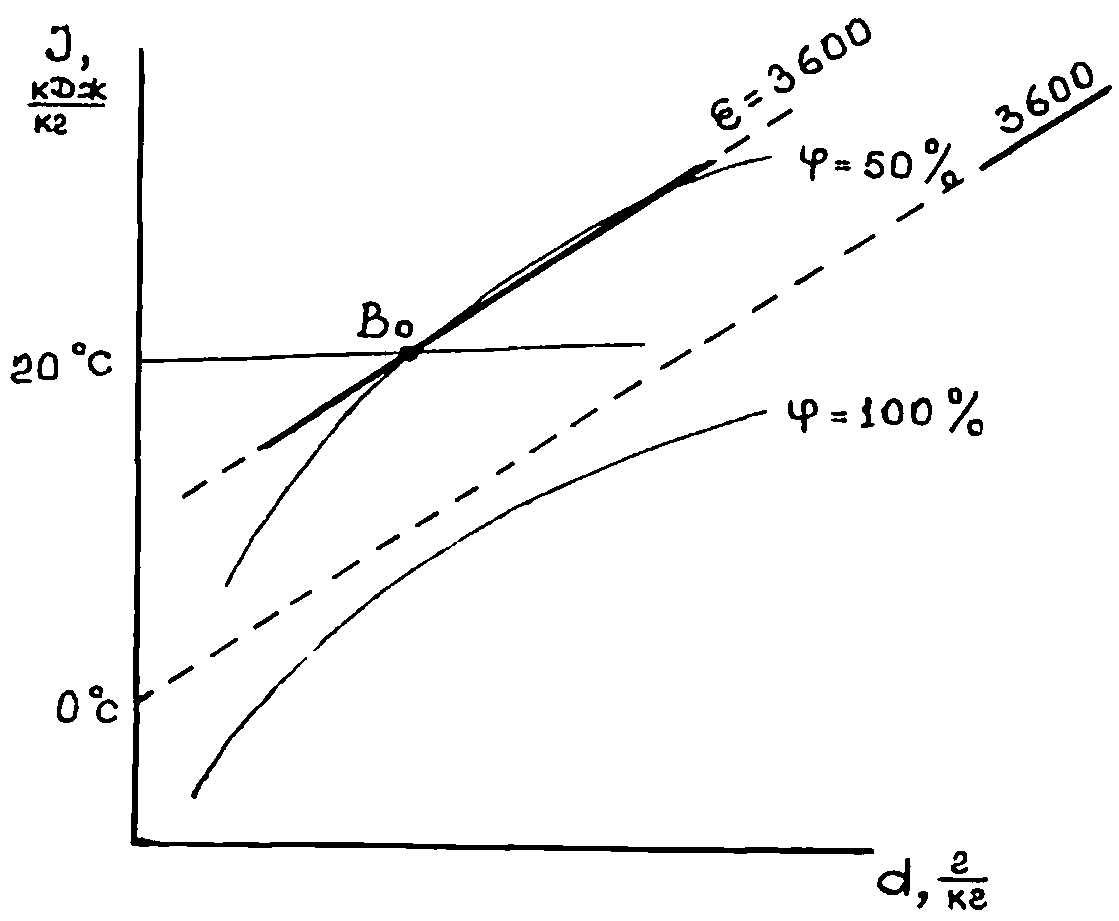

Луч процесса

Линия, соединяющая начальную и конечную точки состояний воздуха на I-d диаграмме с координатами I1d1 и I2d2 соответственно, называется луч процесса или тепловлажностное отношение. Луч показывает направление развития процесса, идущего из начальной точки.

Для построения луча процесса на I-d диаграмме необходимо определить его угловой коэффициент ε – отношение разностей величин энтальпии и влагосодержания конечной и начальной точек:

ε = 1000 = 1000 , ,

где 1000 – переводной коэффициент из граммов в килограммы для влаги.

Также ε выражается через соотношение: ε = = 3,6 , , где

Qп – количество полной теплоты, переданное при изменении состояния воздуха (это могут быть как теплоизбытки, так и теплопотери),

W – количество влаги, переданное в процессе изменения состояния воздуха (влагоизбытки или влагопоступление ), ;

∆Qизб. полн – избытки полного тепла в помещении, Вт.

Угловой коэффициент наглядно показывает – как при любой начальной температуре и влагосодержании будут происходить изменения параметров внутреннего воздуха в помещении, в котором имеются постоянные источники (или потребители) тепла или влаги.

Размерность углового коэффициента внешне совпадает с размерностью энтальпии воздуха (), однако это абсолютно разные величины: значение знаменателя для энтальпии относится к килограмму сухого воздуха, а для углового коэффициента – к килограмму влаги.

Значения ε могут быть положительными и отрицательными и изменяться от –∞ (при ΔI<0 и Δd=0) до +∞ (при ΔI>0 и Δd=0).

Значения ε для типовых процессов обработки воздуха:

При ε = 0 происходит адиабатный процесс (I=const, I1 = I2, ΔI=0);

При ε =2530 – изотермический процесс (t=const);

При ε = +∞ – сухой нагрев (d=0, ΔI<0)

При ε = -∞ – сухое охлаждение (d=0, ΔI>0)

Если начальные параметры воздуха различны, но значения углового коэффициента ε одинаковы, то лучи, характеризующие изменения состояний, располагаются на I-d диаграмме параллельно друг другу. Поэтому при построении на I-d диаграмме сначала проводится луч процесса с угловым коэффициентом ε из точки I=0 и d=0, а затем – через точку с известными параметрами воздуха проводится луч, параллельный первому

Особо следует заметить, что знак углового коэффициента не определяет направление процесса, идущего по лучу. Так, при одновременном уменьшении значений теплосодержания и влагосодержания, их разности будут отрицательны, а отношение – положительным.

Направления лучей типовых процессов:

Зона I – увлажнение с увеличением энтальпии (ε > 0)

Зона II – увлажнением с уменьшением энтальпии (ε < 0)

Зона III – осушение с уменьшением энтальпии (ε > 0)

Зона IV – осушение с увеличением (ε < 0)

1-2 – сухой нагрев

1-3 – изотермический процесс

1-4 – адиабатическое увлажнение

1-5 – сухое охлаждение

1-6 – изотермическое осушение жидкими сорбентами с отводом теплоты сорбции

1-7 – адиабатическое осушение с помощью сорбентов