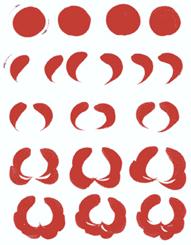

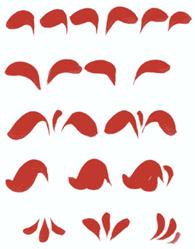

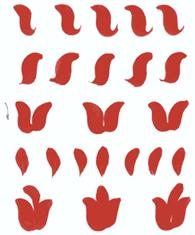

Приёмы выполнения элементов росписи.

Листья разной формы «Тюльпан» состоит “Розан” состоит из

и размера: короткие из трёх лепестков - кружочка и лепестков. и удлинённые, двух боковых и среднего.

мелкие и крупные

У

рок 3.

рок 3.

Тема. Костромская роспись. Выполнение эскиза росписи прялки.

Тип урока: применение знаний, умений и навыков на практике

Цели.

- воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувство ответственности за сохранение и развитие художественных традиций;

- формировать умения составлять декоративно-сюжетные композиции в связи с оформлением предметов быта;

- развивать художественный вкус.

Задачи.

- учить находить отличительные особенности костромских прялок, по сравнению с другими русскими прялками;

- продолжить формирование специальных графических навыков и умений в рисовании кистью декоративных элементов – розан, ягодка, тюльпан, листья;

- развивать чувство композиции;

- формировать навыки кистевой росписи при исполнении творческих задач на повтор и вариацию.

Методы обучения: диалогический, репродуктивный, показательный

Приёмы преподавания: беседа, объяснение, демонстрация, постановка вопросов.

Приёмы учения: наблюдение, слушание, ответы на вопросы, выполнение практической работы за учителем.

Зрительный ряд: фотографии, открытки, репродукции или цветные слайды с изображением русских прялок.

Материалы для учителя: подготовленный трафарет в форме прялки для показа последовательности росписи, динамическая таблица этапов росписи прялки.

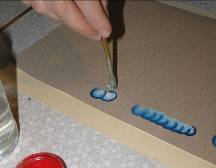

Материалы для учащихся: лист картона с отпечатанным силуэтом в форме прялки, краски (гуашь, разведённая водой до сметанообразного состояния), кисти – крупные плоские (№ 6 – 16) беличьи или колонковые, тонкие круглые для приписок (№ 1 – 4),

стаканчик с водой, тряпка или салфетка для кистей.

П одготовка краски для

фона. В

гуашь добавить немного клея ПВА и хорошо

размешать. Затем вырежем из бумаги

трафарет и отпечатаем губкой силуэт

лопасти прялки.

одготовка краски для

фона. В

гуашь добавить немного клея ПВА и хорошо

размешать. Затем вырежем из бумаги

трафарет и отпечатаем губкой силуэт

лопасти прялки.

Ход урока.

I Организационный момент.

Приветствие учащихся, проверка подготовки к уроку.

Сообщение темы урока.

II. Беседа о росписи русской прялки.

Прялка была постоянной принадлежностью быта русской женщины – с юности и до глубокой старости. Работа пряхи, монотонно – утомительная, требовала большого терпения.

Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно – кудель – привязывалось к верхней части прялки – лопасти, и на сиденье прялки – донце, установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая её при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь сильнее – она оборвётся, а чуть слабее – будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала её на веретено и повторяла всю операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более трёхсот метров пряжи. А чтобы получить хотя бы пятнадцать метров ткани, нужно было изготовить не менее двадцати тысяч метров пряжи. Поэтому прясть и готовить себе приданое девушка начинала с 6-8 лет.

Веретёна с напрядёнными нитками – мочками - пряхи скидывали в специальную коробку – мочесник. Стенки его были расписаны так же нарядно, как и сама прялка. С мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки – весёлые вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась с пением, играми и плясками. Красивая прялка была гордостью владелицы – она несла её на вечеринку, держа за ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.

Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна не повторяет другую. Так и кажется, что каждая

прялка наделена своими индивидуальными чертами, имеет свой неповторимый характер.

Народ поэтизировал этот предмет – орудие женского труда. Прялки с их пластичностью резного узора или с многоцветием росписи гармонировали с русским костюмом, дополняли его красоту. В её художественное оформление вложено много душевного тепла. Очень часто прялку делал молодой мастер для своей невесты. И тогда в украшение этого предмета, который парень подносил наречённой в знак любви и уважения, вкладывались не только мастерство и талант, но и все те высокие помыслы и стремления, мечты о прекрасном, на которые способна юность. Иногда прялка делалась для молодой жены, иногда прославленный и многоопытный мастер украшал прялку в приданое на счастье своей дочери. И в каждую из них мастер, чаще всего нам неизвестный, вложил частицу своей души художника.

Прялки хранили всю жизнь и передавали как память о матери следующему поколению. Вот почему они ещё встречаются в крестьянских домах.

Русские прялки состоят из стояка с лопастью для крепления кудели, соединённого с горизонтально расположенной доской, так называемым донцем, на которое садится пряха. Они вырубались из целых кусков дерева, из пней с корнями либо делались составными.

Роспись, как и декоративную резьбу, чаще размещали на лицевой, наружной стороне лопасти, а внутреннюю, на которую привязывали кудель, расписывали реже, и роспись, как правило, более скромную делали на нижней незакрытой половине.

Необычна форма костромских прялок: лопасти, широкие внизу плавно сужаются, это как бы вытянутый щит. Характер росписи довольно оригинальный, имеющий сходство разве только с тем, что можно видеть в южном районе Вологодчины – Тютемском южном районе Архангельской области, Каргопольском.

Основа композиций – расположенные по вертикали крупные цветы на тёмных (бордовом, коричневом или зелёном) фонах. Цветы обычно белые, они не оконтурены, расплывчаты в границах, оттенены малиновой или синей краской, с пробелами. В композиции можно заметить различные варианты: сочетание цветов и удлинённых острых листьев. Сочетание цветков с мелкой узорной травкой; включение по соседству с цветами и листьями также и птиц.

Учитель показывает и называет все элементы прялки. Верхняя часть - расписная доска – лопасть. Это самая большая и важная часть прялки, она чуть заужена кверху. По бокам нанесены зарубинки для крепления кудели, в верхней части лопасти – маленькое отверстие, в которое продевалась верёвочка. Средняя часть – ножка прялки – стояк. Нижняя часть прялки, на которой сидит пряха, - донце.

Задание для учащихся: сравнить костромскую прялку с другими типами русских прялок по форме и по росписи. Найти общие черты и отличительные особенности.

IV. Практическая работа.

Учитель. Сейчас каждый из вас попробует расписать трафарет в форме прялки. Для этого давайте вспомним, с какими элементами костромской росписи вы познакомились на прошлом занятии и упражнялись в их написании?

Дети называют основные элементы: ягодка, розан, тюльпан, листок.

У читель. Ребята, посмотрите, перед вами динамическая таблица этапов выполнения росписи прялки. Внимательно рассмотрите и ответьте

мне, с чего мы с вами начнём роспись своего изделия?

читель. Ребята, посмотрите, перед вами динамическая таблица этапов выполнения росписи прялки. Внимательно рассмотрите и ответьте

мне, с чего мы с вами начнём роспись своего изделия?

Ответы детей.

Учитель. Итак, первый этап – подмалёвок. Красным цветом намечаем крупные элементы орнамента. Так как, формат нашей прялки – прямоугольник, вытянутый по вертикали, то и композицию узора мы будем располагать по вертикали, снизу вверх.

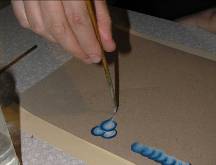

У читель демонстрирует выполнение первого этапа росписи, учащиеся повторяют за ним.

Во время работы нужно следить за расположением пятен подмалёвка, чтобы они находились на достаточном расстоянии друг от друга, но не слишком далеко. Композиция должна располагаться не слишком низко и не подпрыгивать вверх.

читель демонстрирует выполнение первого этапа росписи, учащиеся повторяют за ним.

Во время работы нужно следить за расположением пятен подмалёвка, чтобы они находились на достаточном расстоянии друг от друга, но не слишком далеко. Композиция должна располагаться не слишком низко и не подпрыгивать вверх.

Учитель. Как мы назовём второй этап росписи нашей прялки?

Ответы детей.

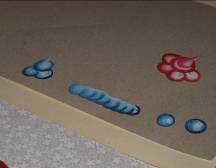

Учитель. Молодцы, второй этап – разбел или оживка. Сейчас мы с вами обмакнём один край кисти в красную краску, а другой край – в белую краску и напишем лепестки у розанов, сделаем оживки у тюльпана и ягод.

У читель. Теперь приступаем к третьему этапу. Нанесём дополнительные элементы композиции, синим цветом с разбелом.

читель. Теперь приступаем к третьему этапу. Нанесём дополнительные элементы композиции, синим цветом с разбелом.

По желанию дети могут немного изменить композицию, написав другие дополнительные элементы (вариация), а могут повторять за учителем.

У читель. Четвёртым этапом нашей работы будет дополнение цветочного орнамента листьями. Вспоминаем форму и приёмы написания листьев с прошлого занятия.

читель. Четвёртым этапом нашей работы будет дополнение цветочного орнамента листьями. Вспоминаем форму и приёмы написания листьев с прошлого занятия.

У читель. На последнем этапе нашей работы мы дополним получившийся узор, мелкими деталями. Возьмите в руки тонкую кисть, обмакните её в чёрную краску и очень быстрыми скользящими движениями нарисуйте стебель, веточки, мелкие листочки.

читель. На последнем этапе нашей работы мы дополним получившийся узор, мелкими деталями. Возьмите в руки тонкую кисть, обмакните её в чёрную краску и очень быстрыми скользящими движениями нарисуйте стебель, веточки, мелкие листочки.

V. Опрос учащихся по пройденной теме.

- Что нового Вы узнали на занятии?

- Из каких частей состоит прялка?

- Что отличает костромскую прялку от других русских прялок?

VI. Подведение итогов. Коллективное обсуждение работ. Выставка работ учащихся.