Костромская роспись.

Методическое пособие

для учителей изобразительного искусства

Подготовила Матанцева М.Г.

Педагог дополнительного образования

МОУ ДОД Дома детского творчества п. Судиславль

Кострома 2009.

Пояснительная записка.

За последние годы в школах заметно усилился интерес к использованию в творческой работе с детьми произведений народного декоративного искусства.

Школьники знакомятся с образцами народного искусства, на факультативных занятиях, в школьных кружках декоративного творчества, в изостудиях и кружках при Домах детского творчества, при посещении музеев и выставок.

Правильному пониманию народного искусства способствует знакомство с собраниями местных музеев: художественных, архитектурно-этнографических и краеведческих.

Целесообразно уроки ремесла сочетать с собиранием коллекций местных видов народного творчества. Уголок или музей народного художественного творчества, организованный в школе, станет значительным подспорьем в деле изучения традиции и художественно-технических приёмов.

В настоящее время наиболее изученной является роспись по дереву. На её основе проводилось большинство экспериментов по возрождению приёмов. Почти все работающие ныне мастера и художники используют эту восстановленную технологию росписи и технику письма. Поэтому целесообразно начать освоение приёмов с одной из интереснейших разновидностей кистевой росписи, распространённой в украшении крестьянского дома и деревянной утвари.

В процессе художественной обработки дерева у детей вырабатывается точность и координация движений, что оказывает благотворное влияние на развитие их мышечной системы и одновременно вызывает эстетическое наслаждение процессом труда.

Безусловно, изучение истории костромской росписи, знакомство с красочными композициями расписных прялок и бураков, коромысел, саней и дуг, сундуков и др., знакомство с росписью крестьянского дома – со всем этим радостным, цветастым окружением рукотворного мира не может оставить благожелательного зрителя равнодушным. Совершенно естественным становится следующий шаг – попробовать свои силы в освоении приёмов росписи, попробовать расписать предметы быта. А для этого нужно усвоить элементарные приёмы письма.

Лучшими продолжателями движения по возрождению местного промысла могут стать школьники.

Работа с учащимися по изучению народной росписи и освоению её художественно-технических приёмов может иметь разнообразные организационные формы: это уроки труда или школьные факультативы. Кружки в школах, во Дворцах творчества, в Детских школах искусств. Но всегда в этой работе существуют два взаимосвязанных этапа. Первый предусматривает изучение искусства, сбор вещественного материала, знакомство с коллекциями музеев. Второй – непосредственное овладение приёмами росписи. Всё это даёт возможность освоить грамоту кистевого письма на достаточно высоком уровне.

Знакомясь с образцами народного творчества, учащиеся попадают в мир сказочных образов, ярких красок, узоров орнамента, выразительных пластических форм, который наиболее близок и созвучен их эстетическим чувствам и представлениям. Нетрудно обнаружить много общего в творчестве народных мастеров и детей. И там и здесь мир воспринимается по-особому радостно, мажорно, и так же радостно и празднично воплощается он в их работах.

Произведения народного декоративного искусства благотворно влияют на развитие фантазии, образного мышления детей, на активизацию процесса их творчества.

Специфика занятий декоративно-прикладным искусством позволяет эффективно развивать у школьников хороший эстетический вкус, интерес и любовь к народному искусству, искусству родного края.

Надо помнить, что использование на этих уроках местных и национальных традиций декоративно-прикладного искусства развивает у детей чувство патриотизма, гордости за свой народ, его мастерство и трудолюбие.

Установка на эстетическое восприятие художественного произведения, выполненного по технологии изделий народных мастеров, создаёт условия для активизации детского творчества и формирования уважительного отношения к труду.

Детское творчество развивается на основе принципов народного творчества в определённой последовательности: повтор – вариация – импровизация.

Повтор. Это не механический повтор, а установка на творческое, эстетическое восприятие образа художественной вещи и природы (в действительности и произведениях искусства).

Задача воссоздания главных отличительных элементов росписи, форм и конструкций, традиционных приёмов технологии обработки материалов.

Вариация. Это установка на творческое, эстетическое восприятие образа художественной вещи и природы (в действительности и произведениях искусства).

Задача воссоздания традиционных приёмов технологии художественной обработки материалов с включением новых вариантов традиционных мотивов и композиционных схем, традиционных схем и конструкций.

Импровизация. Создание нового образа на основе комбинации главных отличительных традиционных элементов образа художественной вещи в новых условиях (изменение назначения, материалов, формы и конструкций).

Эстетическое воздействие процесса создания изделий декоративно-прикладного искусства на школьников начинается от восприятия образца и продолжается в работе над эскизом задуманного произведения.

Чувство радости и удовлетворения наполняет школьника после завершения уроков труда, когда одноклассники и руководитель отмечают эстетические достоинства созданного произведения.

Процесс создания декоративных изделий ценен ещё и тем, что он может быть успешным лишь тогда, когда ученик с самого начала представляет себе конечный результат, которого нужно достигнуть. То есть в ходе создания изделия ученик планирует свои действия. Ведь не сделав предыдущей операции, нельзя перейти к последующей. Всё это ведёт к организованности и культуре труда учащихся, воспитывает умение в любое дело вносить элемент планирования.

Оборудование, материалы и инструменты.

Рабочее место учащегося должно состоять из рабочего стола и стула.

Поверхность стола можно покрыть клеёнкой.

Рабочая зона должна быть хорошо освещена: в дневное время рассеянным светом с левой стороны, при недостатке естественного освещения рекомендуется люминесцентный светильник.

Неплохо в помещении оборудовать стеллажи для сушки изделий.

В росписи по дереву сейчас используют готовые масляные краски, лаки и растворители. Краски для росписи и окраски фона – художественные в тубах или эскизные в банках: белила цинковые, стронциановая жёлтая, кадмий жёлтый, охра золотистая, охра красная, краплак. Окись хрома, изумрудная зелёная, берлинская лазурь, парижская синяя, кобальт синий, ультрамарин, сажа газовая или кость жжёная.

Для разведения масляных красок можно пользоваться разбавителями для масляной живописи.

Для лакирования применяют лаки ПФ-283 (4С), ПФ-231.

Перед занятиями, на которых используются лакокрасочные материалы, следует проинструктировать школьника о мерах безопасности при работе с ними и мерах пожарной безопасности при хранении этих материалов.

Если нет возможности работать с детьми масляными красками, можно использовать художественную гуашь. Для этого её нужно развести до консистенции сметаны и разлить в небольшие ёмкости (например, использованные крышки от красок). Можно использовать темперные краски.

Основной рабочий инструмент в росписи – кисти: крупные, плоские беличьи, колонковые № 6 – 16 – для подмалёвки и разживки, № 1 – 4 – для приписок, щетинные плоские № 10 для покрытия и лакирования фона. Для лакирования можно также использовать ровно обрезанный кусок поролона.

Правильная посадка за рабочим местом.

Роспись – работа, требующая известного напряжения, поэтому нужно сразу приучать школьников к правильной посадке. От посадки за рабочим местом зависит степень напряжения, которая приводит к усталости и, в конечном счёте, к снижению качества росписи.

Раньше мастера сидели на низких табуретах (высотой до 35 см), а лавки служили им рабочими столами. Таким образом, колени художника находились выше сидения скамеечки-табурета, и при работе он мог опереть расписываемую вещь о колено. Рабочая зона мастера при этом существенно расширялась, он вращал вещь так. Как этого требовала логика наносимого на неё растительного орнамента.

Так как предметы, которые будут расписывать учащиеся, средней и небольшой величины, то вполне достаточно знать принятую сегодня посадку за рабочим столом, при которой от обрабатываемого предмета до глаза работающего – 30 – 35 сантиметров. Не следует наклоняться низко над расписываемым предметом, если плохо видно, лучше прибавить освещение. Учащийся должен сидеть прямо, чуть наклонив голову над работой.

При росписи крупных предметов, превышающих 30 – 40 сантиметров, лучше садится правым боком к рабочему столу. Расписываемый предмет в таком случае придётся опереть о край стола или колено. Для того, чтобы не наклоняться слишком низко под ногу подставляют скамеечку (высотой 10 – 15 см).

Нужно придерживаться определённых правил размещения материалов и инструментов на столе. Рабочая зона (примерно 30х50 см) должна быть свободной. Здесь располагается расписываемая вещь, а также палитра и кисти, которые нужны в настоящий момент. За пределами этой зоны, справа и впереди размещаются разведённые в баночках краски, масло, разбавитель, рядом – подставка для кистей в виде планки с углублениями для каждой кисти. С левой стороны можно положить ткань для вытирания кистей. Наиболее удобное расстояние выбирает сам работающий. Он должен свободно, не вставая со стула, и без особых усилий дотянутся до любого нужного ему инструмента.

Приёмы росписи.

Начиная освоение костромской росписи, следует навсегда усвоить, что она выполняется без предварительного нанесения контуров рисунка. Нужно научиться писать на глаз, для чего необходимо оттачивать глазомер. Хочется напомнить, что народные мастера в украшении предметов быта различных по размерам и формам применяли типовые композиции. При разметке расписываемой плоскости они использовали руку как мерительный инструмент. Если это был простенок, на котором нужно написать панно с вазоном и растущим из него кустом, то мастер, прикладывая ладонь в центре простенка, примерялся и искал место центрального цветка. Затем, тоже прикладывая руку, отмечал, где приблизительно будет написана ваза и верхние ярусы цветов.

Целесообразно как можно быстрее переходить от росписи на бумаге, картоне, стеклянных пластинах к росписи вещей, так как процесс освоения росписи на вещах происходит гораздо быстрее. Это, во-первых, развивает у школьников чувство формы, объёма, пластики предмета и закрепляет усвоенные приёмы письма. Во-вторых, сознание того, что расписывается настоящая вещь, а не просто выполняется учебное задание, повышает интерес и ответственность и, в конечном счёте, превращает обучение в подлинный, приносящий удовлетворение трудовой процесс.

Положение руки при выполнении росписи общепринятое с чёткой фиксацией локтя и свободно двигающейся кистью. Это позволяет проводить одним неразрывным движением пластичные мазки как на объёмных, сферических или цилиндрических, так и на плоских поверхностях. Кисть надо положить черенком на кончики указательного и среднего пальцев правой руки и прижать подушечкой большого пальца. Такой способ держания позволяет вращать её во время выполнения отдельных элементов. По ходу росписи можно слегка упираться в изделие мизинцем. Кисть руки в процессе росписи должна свободно перемещаться в нужном направлении, а локоть должен быть чётко зафиксирован в одном положении.

Правильность держания кисти можно проверить, покатав её большим пальцем на подушечках указательного и среднего так, чтобы она почти касалась черенком ногтей. Если это получится, то можно нанести на дощечку пробные мазки или провести кружочки, постепенно увеличивая их размер. Но для кружочка диаметром больше пяти сантиметров работы одних пальцев недостаточно, нужно научиться делать круговые движения кистью руки.

Для выполнения травного мазка кисть ставят почти вертикально к изделию так, чтобы она касалась его только самым кончиком, и ведут к себе, постепенно опуская до полного соприкосновения её рабочей части с поверхностью. Затем кисть быстро отрывают, при этом получается каплевидный мазок, с одной стороны острый, а с другой – закруглённый.

Если нужно написать дугообразный мазок, то кисть при движении немного вращают вокруг собственной оси и в сторону изгиба.

Приписки – графические элементы, заполняющие пространство между растительными мотивами, можно писать, начиная с тонкого или закруглённого конца. Часто их соединяют по три, заполняя такими группами пространство между растительными мотивами и превращая их в гирлянду.

Стебель, как правило, рисуют в основании цветущего куста, а по его сторонам – несколько травок.

Необходимо научится проводить такие элементы росписи на одном дыхании, когда каждый мазок является результатом округлого, ритмично повторяемого движения руки, спиралевидное движение должно получиться слитным. Сначала элементы рисуют, как прописи, ровными рядами, затем – в расчёте на определённую композицию. Необходимо сразу приучаться к цветным фонам, поэтому даже первоначальные упражнения следует выполнять на окрашенной поверхности.

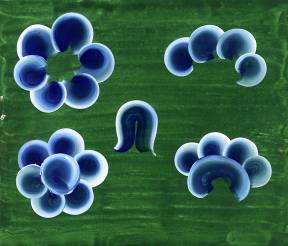

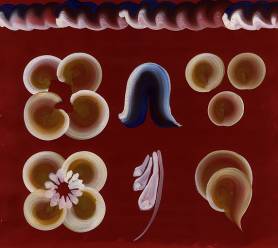

Подмалёвок основных мотивов композиции – ягодки, розетки, цветка, птички, зверя – делают последовательно, каждый цвет наносят своей кистью.

Основным живописным элементом костромской росписи по дереву, моделирующим форму мотива, является разживка. Она чаще всего бывает белой, выполняется белилами, отчего и получила название «разбел». Разбел применяют, когда фон росписи тёмный или цветной – оранжевый, красный, синий, зелёный, коричневый. Если фон росписи светлый – белый, жёлтый, золотистый, естественного цвета древесины, то разживку делают тёмными тонами, синим или коричневым. Благодаря разживке мотивы приобретают более определённые очертания, становятся рельефнее, интенсивность открытых цветов росписи снижается, и она мягче соединяется с фоном.

Разживка может выполняться одновременно с цветной прокладкой или по заранее нанесённой прокладке – подмалёвку.

Выполнять разживку можно круглой и плоской кистью (колонковой, беличьей, барсучьей). Кисть, лежащая на трёх пальцах (указательном, среднем и безымянном) правой руки как бы прокатывается по ним большим пальцем.

Небольшой наклон в ту сторону кисти, которой взята краска моделирующего цвета, позволяет сделать мазок ровным, с чётким краем по наружной стороне и смягчённым, постепенно смешивающимся с основным цветом подмалёвка – на внутренней.

Благодаря этому получается живописный переход от середины мотива к контуру, а не всегда сгармонированные тона росписи смягчаются, что способствует объединению цветовой гаммы. Мотивы при этом приобретают более определённые очертания, становятся рельефными, объёмными.

Народные мастера широко пользовались приёмом разживки. Благодаря мягкому переходу одного края мотива в цвет фона и чёткости другого, можно было достигать различных декоративных эффектов.

Разживку можно выполнять по заранее нанесённому подмалёвку или одновременно с его прокладкой. Подмалёвок можно наносить пятном или кольцом, тогда фон внутри кольца будет играть роль дополнительного цвета. А как мы знаем, в силу закона одновременного цветового контраста цвет фона, заключённый в рамки разных цветов, приобретает разные оттенки. В результате в мотивах с подмалёвком разного цвета он будет смотреться по-разному, таким образом, создаётся впечатление, что в росписи участвует большее количество цветов.

Когда приём разживки будет хорошо освоен, можно приступать к написанию мотива «ягодка». Для этого кистью, обмакнутой в краску подмалёвка и разживки и поставленной почти вертикально к поверхности так, чтобы цвет разживки был внутри, проводят по кругу, одновременно вращая её вокруг собственной оси. В выполнении этого мотива нужно добиваться почти полного автоматизма, чтобы рука не ощущала напряжения при вращении кисти.

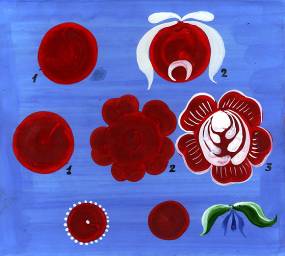

Затем изучаем выполнение мотива «розан». Он состоит из круга и лепестков. Круг выполняется круглой кистью № 8 или плоской кистью. Сначала ставим кисть перпендикулярно плоскости листа, затем прижимаем и делаем кистью вращательное движение. Важно, чтобы круг был нарисован одним движением. Кисть держим с наклоном, выполняя дугообразное движение с нажимом, постепенно убираем нажим и завершаем лепесток кончиком кисти. Чем круче поворот кисти, тем выше получаются лепестки.

Выполнение элемента «тюльпан».

«Тюльпан» состоит из трёх частей. Чаще всего его выполняют кистями № 4, 5. Разбел делают кистями № 3, 4. Начинают писать кончиком кисти, чуть коснувшись плоскости листа, затем делают движение чуть в сторону и вниз, усиливая нажим. Сначала пишут боковые лепестки, а затем средний.

Выполнение элемента «листок».

Мотив «листок» имеет много разновидностей. Самые распространённые «листки» бывают двух видов – вытянутый и округлый. Листок округлой формы имеет утолщённый верх и тонкий кончик.

Кисть прижимают и, чуть потянув вверх и в сторону, поднимают от плоскости листа плавным движением. Направление листка вытянутой формы имеет вид ломаной линии на подъёме – тонкое начало, горизонтально идёт утолщение во всю ширину кисти и снова на подъёме – тонкий кончик.

Последовательное выполнение росписи.

Сначала идёт разметка для главного элемента «розана». Потом пишутся лепестки. Затем выполняются другие элементы: пятно, разбел. Дальше – листья, которые как бы собирают розаны, тюльпаны и ягодки в букет. И завершают работу нанесением «разживок» тонкой кистью.

В изображении фигурок птиц и зверей должна соблюдаться та же последовательность, что в изображении растительных мотивов. Сначала наносят подмалёвок, передающий силуэт персонажа, а затем его моделируют и разрабатывают с помощью графических приписок.

Расписывая различные декоративные изделия, нужно помнить, что даже при укрывистой отделке и цветном фоне зрительно вещь должна оставаться сделанной из дерева. Многое здесь зависит от колорита росписи. Такому материалу, как древесина, ближе цвета тёплых тонов, и если в росписи присутствуют холодные, то они не должны быть преобладающими.

В росписи с растительными мотивами, в какой бы композиции они не писались – дерева, куста, букета, гирлянды, побега, обязательно должны присутствовать или ощущаться ствол, ветки, стебель. Они должны быть той осью, которая организует элементы орнамента, определяет ритмический строй композиции. В какие бы необычные, с точки зрения ботаники завитки они не закручивались, их присутствие или ощущение их присутствия позволяет добиться пластичности отдельных форм, органичности их соединения в одной композиции.

Элементы Костромской росписи

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

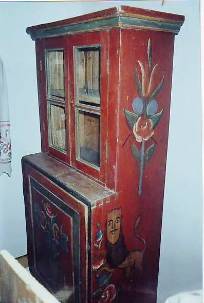

Экспонаты с элементами Костромской росписи

(Костромской историко-архитектурный музей-заповедник)

Урок 1.

Тема. Художественная роспись по дереву – традиционный вид народного искусства России. Свободная кистевая роспись Костромского края.

Тип урока: изучение нового материала

Цели:

- дать представление учащимся об истоках местного народного промысла – свободной кистевой росписи по дереву;

- воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувство ответственности за сохранение и развитие художественных традиций;

- способствовать формированию художественного вкуса.

Задачи:

- познакомить детей с характерными особенностями кистевой росписи родного края,

- учить сравнивать, выявлять сходства и различия костромской росписи и других видов кистевой росписи (например, мастеров Городца);

- развивать творческую познавательную активность;

- расширять кругозор.

Методы обучения: диалогический, репродуктивный.

Приёмы преподавания: беседа, объяснение, демонстрация, постановка вопросов.

Приёмы учения: наблюдение, слушание, анализ, сравнение, ответы на вопросы.

Зрительный ряд: произведения народных мастеров Костромского края (репродукции, картины, фотографии), динамические таблицы последовательности выполнения костромской и городецкой росписи для сравнения.

Ход урока.

I. Организационный момент.

Приветствие учащихся. Сообщение темы урока.

II. Рассказ об истоках костромской росписи, об отражении окружающего мира в ней.

Во все времена цветущая природа является источником творчества, как народного мастера, так и художника. Древние символы плодородия, растительной силы земли, солнечной силы переосмысливаются ими в мотивах цветения, в сказочно прекрасных образах – символах птиц, коней, цветущих ветвей, с которыми народ связывает свои представления о красоте, о гармонии мироздания.

В произведениях костромских мастеров мы видим то же стремление передать народное восприятие мира, показать связь человека с природой и родной землёй.

Дом, очаг, мебель, орудия труда, одежда, утварь, игрушки – ко всему прикасались руки народных мастеров, превращая обыденное в произведение искусства. «От добрых рук ничего не уходит» - говорит народная пословица.

Для народного художника искусство не было самоцелью. Расписывая то, что его окружало в быту, он старался простой предмет сделать нарядным, внести праздничность в повседневность. Вещи эти служили человеку, изнашивались и, если даже вещь сохранялась, роспись зачастую стиралась, разрушалась. Тем большую ценность имеют дошедшие до нас образцы этого искусства, составляющие гордость музейных коллекций нашей страны.

Наряду с резьбой роспись по дереву относится к наиболее древним видам народного декоративного искусства.

Цвет – активнейшее средство эмоционального воздействия на человека так же, как и средство творческого выражения его личных чувств, его собственного мироощущения.

Обращение человека к цвету давно стало потребностью, его жизненной необходимостью.

Костромская губерния издавна славилась мастерством росписи по дереву.

Костромских мастеров часто называли молвитинскими мастерами, так как центром местного живописного мастерства костромских живописцев до революции было село Молвитино (ныне Сусаннино).

Крестьянские мастера – маляры (так называли живописцев, расписывавших что-либо красками) выполняли работы по росписи дома, его интерьера и мебели.

Мощным стимулом, побуждавшим крестьян осваивать рабочие профессии, было извечное безденежье. Большая часть семей являлись многодетными. Молодёжь училась у старших осваивать премудрости старинных ремёсел.

Из Молвитина и округи маляры шли в отход в столичный Питер, в Вологодскую, Олонецкую, Вятскую, Пермскую губернии, за Урал, в Сибирь, на Алтай.

Росписи крестьянских домов поражают тонким чувством декоративности и мастерством колорита. Пользуясь ограниченным числом красок, тремя – четырьмя, мастера умели достичь звучности цвета и своеобразной изысканности цветовых решений. Яркие сказочные цветы, диковинные птицы и животные делали крестьянские дома праздничными, создавали атмосферу тепла и уюта. Использовали краски, приготовленные на основе льняного и конопляного масла – масляные.

Красочное убранство крестьянских домов дополнялось росписью утвари. Вместе они создавали своеобразный ансамбль, окружающий человека не только во время праздников и семейных торжеств, но и в трудовые будни. В хозяйственном углу помимо расписной мебели можно было увидеть украшенные цветами кади для воды, жбаны, бураки. По воду молодухи ходили с ярко раскрашенными коромыслами и вёдрами, бельё выколачивали расписными вальками, сено ворошили наряженными растительным узором грабельками, грибы и ягоды собирали в расцвеченные солнечными красками берестяные набирухи и лубяные коробейки. Долгими зимними вечерами утомительный женский труд скрашивали цветастые прялки, донца с гребнями, швейки. Всё напряженное, сотканное, сшитое укладывалось в ярко украшенные сундуки и коробьи. Особенно тщательно расписывали сундуки для приданного, хотя и показывали их всего один раз, когда молодая приезжала в дом мужа.

В любое время года в дни сельских праздников устраивались катания на тройках. Коренного коня обязательно наряжали расписной дугой с колокольчиками. Тройку впрягали в расписные сани или телегу.

(Во время рассказа учитель показывает детям иллюстрации предметов быта, на которых сохранилась костромская роспись, из фондов музеев).

Основные мотивы костромской росписи – фантастические алые и лазоревые цветы, виноградные грозди, ягоды смородины, всевозможные листья. Встречаются также изображения птиц, зверей, человека.

Костромские художники очень любили зеленовато-синий, бордовый, коричневый фон, на котором писали крупные распластанные розаны с белыми оживками, ягоды и фрукты. Жанровые сцены были редкостью, но не исключением.

В костромских и ярославских росписях также заметно пристрастие художника к белой земле (белому фону).

Декоративное мастерство живописца видно в умении расположить узор на поверхности предмета, расцветить его яркими красками. Одни и те же узоры то собраны в букет, то повисают гирляндой, а то разбросаны по поверхности и создают подобие ковра. Тёмный фон подчёркивает яркость красочной гаммы, делает предмет очень нарядным.

VI. Практическая работа.

Учитель. Занимаясь изучением костромской росписи, я заметил явное сходство нашей росписи с росписью других районов нашей страны. Например, с урало-сибирской росписью, с городецкой росписью.

С городецкой росписью вы знакомы давно, поэтому, я предлагаю вам такое задание.

Посмотрите внимательно на таблицы последовательного выполнения цветочного орнамента костромской росписи и городецкой росписи.

Давайте сравнивать и рассуждать – какие общие черты вы видите в росписях?

Примерные ответы детей.

- И в городецкой, и в костромской росписи есть розан, листья ягодки,

- Начинают роспись с подмалёвка,

- Используют белые оживки,

- Расписывают чистыми яркими цветами.

Учитель. Молодцы, а ещё, ребята, в любой росписи вы встретите изображение цветущей ветви, птиц на ветвях, то есть, похожи сюжеты росписи.

- Почему они похожи?

Учащиеся. Всем мастерам хотелось изобразить красоту цветущей природы.

Учитель. А кто знает, далеко ли от Костромской области находится город Городец?

Учителю необходимо наводящими вопросами подвести детей к выводу о том, что роспись двух близлежащих областей может быть во многом схожа, т.к. мастера могли заимствовать отдельные элементы друг у друга.

Учитель. Теперь подумайте, почему же тогда так похожи костромская и урало-сибирская роспись, ведь северные районы находятся далеко от нас?

Учащиеся. Потому что костромские мастера уезжали на заработки в отдалённые северные районы. Северные мастера перенимали приёмы росписи у приезжих маляров?

Далее учащиеся ищут отличия, т.е. характерные особенности, присущие костромской росписи.

- цвет фона,

- двухслойный мазок.

V. Подведение итогов. Повторение основных моментов, которые нужно запомнить.

- С какой народной росписью по дереву познакомились сегодня?

- Где возникла?

- Каковы характерные особенности костромской росписи?

- фон,

- сюжеты,

- основные цвета,

- какими материалами писали мастера,

- какова особенность мазка,

- что расписывали.