- •Учебное пособие

- •Часть II

- •Глава 1. Синергетические представления о низкоорганизованной материи

- •§1. Термодинамические представления

- •1.1.Термодинамика закрытых систем

- •1.2. Принцип возрастания энтропии

- •1.3. Открытые системы и неравновесная термодинамика

- •Контрольные вопросы:

- •§2. Химические представления

- •2.1. Предмет познания химической науки.

- •2.2. Реакционная способность веществ

- •Методы и концепции познания в химии

- •2.4. Самоорганизация и эволюция химических систем

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 2.

- •Космологические и геологические концепции

- •Современной научной картины мира

- •§3. Концепция развития земли как объекта вселенной

- •3.1.Модели происхождения Вселенной. Звездные системы и их характеристики

- •3.2. Солнечная система, ее происхождение и эволюция

- •3.3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли

- •3.4. Современные концепции развития геосферных

- •Контрольные вопросы:

- •§4. Земля как источник возникновения и развития жизни

- •4.1. Литосфера как абиотическая основа жизни

- •4.2. Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая, геохимическая

- •4.3. Естественнонаучные проблемы сохранения окружающей среды

- •4.4. Географическая оболочка Земли

- •5.1. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка и ее функции

- •Рассмотрим основные признаки живого, его сущность.

- •5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

- •5.3. Физика колебаний, волновые явления. Циклические процессы жизнедеятельности как колебательный

- •5.4. Многообразие живых организмов – основа

- •Контрольные вопросы:

- •§6. Основные гипотезы происхождения жизни и человека

- •6.1. Естественнонаучные гипотезы происхождения жизни

- •6. 3. Генетика и эволюция

- •6.4. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность, воспитание

- •Контрольные вопросы:

- •§7. Взаимосвязь структурных уровней материи

- •7.1. Человек, биосфера и космические циклы. Биосфера и ее влияние на жизнедеятельность военнослужащего

- •7.2. Ноосфера

- •7.3. Биоэтика

- •7.4. Необратимость времени

- •Контрольные вопросы:

- •§8. Синергетические представления о

- •8.1. Самоорганизация в неживой природе

- •8.2. Самоорганизация в живой природе

- •8.3. Принципы универсального эволюционизма

- •Контрольные вопросы:

- •§9. Перспективы синтеза единой культуры

- •9.1. Составные части культуры

- •9.2. Различные описания мира как элемент культуры

- •9.3. Путь к единой культуре

- •Контрольные вопросы:

- •Естествознания

- •Содержание

- •Глава 1. Синергетические представления о низко-

- •§2. Химические представления 10

- •Глава 2. Космологические и геологические

- •§9 . Перспективы синтеза единой культуры 124

Контрольные вопросы:

*1. В чем проблема разрешения звезд?

2. Спектры звезд и их характеристики.

3. Химический состав звезд. Методы его определения.

4. Температура и масса звезд. Методы их оценки.

*5. Вариант развития Вселенной от первых минут до образования галактик.

6. Галактики как звездные системы.

7. Млечный путь – его параметры и свойства.

8. Размеры и форма Галактики. Место в ней Солнечной системы.

*9. Ячеистая структура Вселенной.

10. Иерархия во Вселенной.

11. Модели происхождения Вселенной.

*12. Опорные точки схемы Вселенной.

13. Охарактеризуйте соотношение размер – масса для объектов Вселенной.

14. Что такое система? Энергия внутренних связей системы.

15. В чем особенность Земли среди планет Солнечной системы?

*16. Основные сведения о Солнечной системе и ее планетах.

17. Гипотезы происхождения Солнечной системы.

*18. Размеры Солнца, состав, характеристики движения.

19. Излучение Солнца и его характеристики.

20. Ионосфера, ее состав и взаимодействие с потоком солнечной энергии.

21. Две концепции развития Земли и их обоснованность.

22. Краткая история дрейфа континентов и ее результат.

*23. Шарообразность Земли и отклонения от нее.

*24. Зонное (геосферное) строение Земли.

*25. Типы земной коры и ее состав. Поверхность Мохоровичича.

26. Анализ литосферы. Процессы рудообразования. Кольская скважина.

27. Теория неомобилизма. Ее историческое проявление и результат.

§4. Земля как источник возникновения и развития жизни

1. Литосфера как абиотическая основа жизни.

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая.

Естественнонаучные проблемы сохранения окружающей среды.

4. Географическая оболочка Земли.

4.1. Литосфера как абиотическая основа жизни

Земля является как космическим телом, так и природной системой. Она занимает особое место среди планет Солнечной системы. Это происходит не только потому, что она является нашей обителью и единственной, как мы считаем сегодня, из планет, где существует разумная жизнь, а в силу ряда труднообъяснимых причин и обстоятельств.

Во-первых, результаты проведенных в последние десятилетия фундаментальных исследований эволюции атмосферы Земли и состояния земного покрова показывают, что на тех планетах Солнечной системы, где ранее предполагалась возможность существования некоторых форм жизни (прежде всего на Венере и Марсе), она попросту не могла возникнуть. Как оказалось, «зона обитания» вокруг Солнца – это сфера «толщиной» не более 10 млн. км находящаяся на расстоянии примерно 150 млн. км от нашего светила, т.е. именно там, где расположена орбита Земли.

Во-вторых, расчеты показывают, что в прошлом лишь 1С отделял нашу Землю от полного обледенения. Находись наша планета дальше от Солнца всего на 2 млн. км – и интенсивный процесс образования ледников сделал бы развитие высших форм жизни невозможным. Нечто подобное случилось в свое время с Марсом, где под сухой поверхностью, видимо, залегли мощные ледники.

В-третьих, проведенные исследования значительно сокращают число планет в Галактике, на которых можно предполагать наличие тех или иных форм жизни. Выходит, что жизни на Земле повезло. Наше Солнце ведет себя на редкость спокойно, тогда как другие звезды вспыхивают, угасают, пульсируют, причем на протяжении чуть ли не миллиардов лет. Каждую минуту на квадратный сантиметр земной поверхности поступает 1,95 кал, солнечного тепла, или 0,136 Вт/см2. Эта величина называется солнечной постоянной,

В-четвертых, как известно, Солнце притягивает свои спутники. Каждому небесному телу, вращающемуся вокруг Солнца, необходимо уложиться в четкие границы между скоростью «падения» и скоростью «убегания». Все вышеизложенное имеет самое прямое отношение и к нашей планете. Так, например, скорость меньше 3 км/с для Земли – это гибель в солнечном пламени, а скорость, превышающая 42 км/с, – прощание с Солнечной системой, вечный мрак и холод. Скорость нашей планеты является промежуточной между этими крайними значениями и составляет около 30 км/с.

В – пятых, нашу планету по обилию природных ресурсов, по богатству организмов, существ и животных в обрамляющей Землю пленке жизни специалисты по космическим системам жизнеобеспечения по праву называют гигантским космическим кораблем, идеально экипированным для практически бесконечных орбитальных полетов миллиардов пассажиров. Действительно, на Земле в отличие от других планет Солнечной системы дифференцирование материи и форм ее движения, продвинулось значительно дальше и увенчалось зарождением и расцветом жизни, появлением разумных существ.

На нашей планете в распоряжении человеческого общества находятся практически неисчерпанные источники для производства пищи, энергии и материала, а также самообновляющаяся в ходе биологического круговорота экологическая среда, адекватная природе человека. Вновь можно задать вопрос, «случайное» или «закономерное» благоприятное для нас событие реализовалась на Земле?...

В-шестых, горение – это сложный химический процесс, и он происходит далеко не при любых условиях. Если бы количество кислорода в атмосфере Земли было менее 15-18 %, то процесс горения стал бы в ней просто невозможным. С другой стороны, если бы концентрация кислорода в земной атмосфере превышала величину 30-70%, то первый же удар молнии мог привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, малое количество кислорода существенно замедлило бы развитие разумных существ со сложным строением.

И все же почему для процесса горения необходимы столь жесткие условия? Каким образом они были реализованы: естественным или искусственным?

В-седьмых, к настоящему времени, можно сказать, однозначно установлено, что современная жизнь на нашей планете существует при наличии целого комплекса уникальных условий и параметров. Земная атмосфера состоит из смеси различных газов, которые на уровне моря по объему занимают: азот – 78%, кислород – 20%, аргон – 1%, углекислый газ – 0,03%. Остальные компоненты – водород, гелий, ксенон, криптон, метан, неон и другие – составляют миллионные доли процента. Особо важное значение имеют такие переменные по объему составляющие, такие как водяной пар и озон.

В-восьмых, около 59% энергии солнечного излучения поглощается атмосферой и земной поверхностью и в дальнейшем, после целого ряда превращений, излучается в мировое пространство в инфракрасной области спектра. Озонный пояс в верхних слоях атмосферы служит надежным щитом, сохраняющим все живое на планете от смертельного жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, инфракрасное излучение Земли сильно поглощается водяным паром, углекислотой и озоном. Этот так называемый парниковый эффект также имеет огромное значение: без него средняя температура земной поверхности была бы на 40С ниже и жизнь на Земле стала бы невозможной.

В-девятых, известно, что ход биологических реакций, составляющих суть жизнедеятельности любого организма, регулируют ферменты. Одни из них могут работать в широком интервале температур, другие требуют стабильности. Среди этих термических консервантов – ферменты, которые регулируют дыхание, пищеварение, обмен веществ, т. Е. ключевые процессы жизни.

Эволюция распорядилась так, что максимальную активность эти ферменты проявляют чаще всего в интервале температур от 30 до 40С. Если температура ниже, то они не действенны, если выше – разрушаются. Потому эта температура и является нормальной для человека и семейства теплокровных животных, к которым относятся млекопитающие и птицы.

Ясно одно, что на Земле созданы практически идеальные условия для развития жизни.

Литосферой, как нам уже известно, называется земная кора и верхняя твердая часть мантии. Именно взаимодействие ее слоев с гидросферой и дало предпосылки для возникновения живых организмов.

Гидросфера — водная оболочка Земли, покрывает земной шар лишь на 70 % его поверхности. К гидросфере относятся Мировой океан и воды суши: реки, озера, подземные воды, горные и покровные ледники. Все они связаны между собой в планетарном процессе круговорота воды, газов и минеральных солей.

Самое большое скопление воды на поверхности Земли — это океан. Он является основным водохранилищем нашей планеты. Испаряющаяся с его поверхности влага переносится ветрами на материки и выпадая в виде осадков, орошает землю, питает реки, подземные воды и горные ледники.

Мировой океан делится материками и островами на отдельные океаны, моря, проливы и заливы. До последнего времени Мировой океан делили на четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Изучение структуры водных масс океанов и их динамики привело ученых к убеждению, что часть Мирового океана вокруг Антарктиды и до южных оконечностей Азии, Австралии, Африки и Южной Америки целесообразно выделять в качестве отдельного (пятого) океана и называть его Южным.

По сравнению с площадью материков площадь Мирового океана огромна. Один только Тихий океан больше площади всей суши. В Северном полушарии Земли водой занято 60 % его поверхности, в Южном — 80 %. Площадь окраинных и средиземных морей составляет около 10 % площади всего Мирового океана. Общий объем воды в океанских бассейнах — 1370 млн. км3. Объем воды в морях составляет менее 3 процентов объема воды в океане. Средняя глубина океана — 3795 м, открытых окраинных морей — 874 м, средиземных морей — 1289 м. Наибольшая глубина океана обнаружена в Марианском желобе и составляет 11 022 м.

Средняя

концентрация солей в океане — 35 г на 1

кг воды, (или 35 про-

Установлено, что состав и относительное содержание различных солей в Мировом океане повсюду неизменны. Это является следствием наличия мощных морских и океанических течений. Но непрерывный обмен веществ происходит не только между отдельными частями Мирового океана, но и между океаном, атмосферой и сушей. Подсчитано, что за год вместе с брызгами воды, подхватываемыми ветрами, выносится на сушу 300 — 400 тыс. т солей. В свою очередь, с суши за счет речных стоков ежегодно выносится в океан в среднем 3,3 млн. т растворенных веществ. Половина этого количества осаждается на дне океана.

В Мировом океане зародилась жизнь. В частности, растительность, возникшая в нем, обогатила атмосферу кислородом и сделала ее пригодной для жизни животных. Деятельность растительных организмов, произрастающих в океане и разлагающих воду на водород и кислород, и поныне остается главным источником свободного кислорода для атмосферы.

Уже более трех миллиардов лет происходит эволюция организмов. Они непрерывно поглощают необходимые для жизни растворенные в воде вещества и создают из них сложные органические соединения. В свою очередь, морские организмы, перемещаясь в воде (порой на большие расстояния) и выделяя продукты обмена веществ, оставляют повсюду следы своей жизнедеятельности, а умирая, превращаются в органические остатки. Последние при соединении с растворенным в воде кислородом восстанавливают первоначальные минеральные соли.

Морские животные и растения обладают удивительной способностью: они накапливают в своих организмах взятые из воды медь, цинк, ванадий, железо и другие элементы. Это приводит к тому, что их концентрация в тканях организмов в сотни и тысячи раз выше, чем в морской воде. Некоторые соли и многие рассеянные и редкие химические элементы при отмирании организмов выпадают из круговорота, опускаются на дно и образуют там мощные слои донных осадков. При этом они частично переходят в состав минеральных соединений. Таким образом, донные осадки представляют собой в основном илы, образованные известковыми и кремнистыми остатками организмов — их скелетами и раковинами.

Во всех природных водах в растворенном состоянии содержатся азот, кислород, углекислый и другие газы. Количество газов, способных растворяться в морской воде, зависит от ее солености, гидростатического давления и температуры. Чем больше соленость и выше температура, тем меньше газов растворяется в морской воде, и наоборот.

Кислород, растворенный в океанской воде, берется из воздуха или является результатом фотосинтеза растений, произрастающих под водой. Он расходуется на дыхание живых организмов и окисление органических остатков. Углекислый газ, растворенный в воде, берется из воздуха или выделяется при дыхании организмов и окислении органических остатков. Он используется растениями при фотосинтезе. Растения и бактерии, живущие в воде, извлекают из углекислого газа на построение своих тканей около 100 млрд. т углерода в год.

Таким образом, в холодных (полярных) областях планеты океан извлекает кислород, и углекислый газ из воздуха, газы растворяются в воде, и течения переносят их в тропики и глубинные слои. Кислород в глубинных слоях обеспечивает условия жизни животных и растений. Углекислый газ в тропиках выделяется в атмосферу. Так как содержание углекислого газа в атмосфере в 60 раз меньше, чем в океане, то последний можно рассматривать как хранилище запасов углекислого газа.

Воды Мирового океана служат для химических элементов средой превращений, с одной стороны, и транспортным средством, с другой. В результате многих химических и биохимических преобразований вещества находятся в нем в растворенном, коллоидном и взвешенном виде, свободном состоянии и в соединениях. Это означает, что Мировой океан является «геохимическим реактором». Этот реактор работает на тепловой и световой энергии Солнца.

Мировой океан является также и аккумулятором тепла. Около 95 % его

вод имеют среднюю температуру 3,80С. Эта температура в современных климатических условиях остается практически неизменной.

Но на поверхности океана и в глубине в разных его областях температура воды существенно различна. В экваториальной зоне вода нагрета до 25-26 0С, а в приполярных областях ее температура бывает ниже нуля (в воде с соленостью 35% лед образуется при температуре –1,90С).

Литосфера, как биотическая основа жизни тесно, неразрывно связана с гидросферой. По коацерватной теории, которая будет нами рассмотрена позже, жизнь зародилась (или продолжилась при попадании из космоса) именно в водной среде. Однако, существенную роль при этом играла сама суша, продукты вулканической деятельности, гейзеры и проч. Дальнейшее же развитие живых организмов пошло по двум основным рукавам (при наличии промежуточных видов) – организмов, живущих на суше и организмов живущих в воде. Именно благодаря перечисленным положениям литосфера и может быть названа биотической основой жизни.

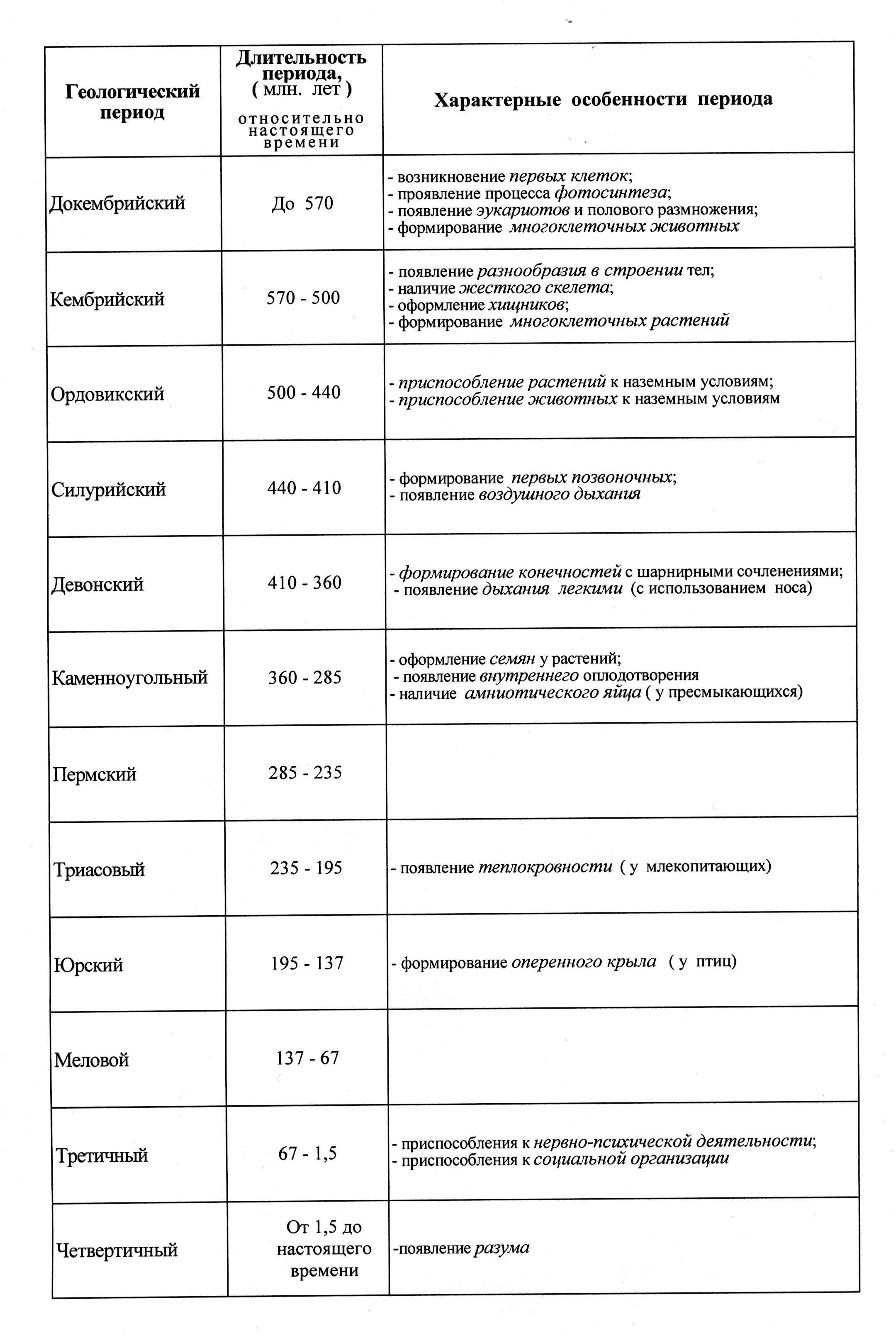

В таблицу 2 сведены основные геологические периоды развития Земли, указана их приблизительная длительность и характерные особенности в области возникновения и формирования живых организмов. Последний, четвертичный период, связан, прежде всего, с развитием и становлением человека как самостоятельного вида.

Геологические периоды Земли и их особенности. Табл. 2.

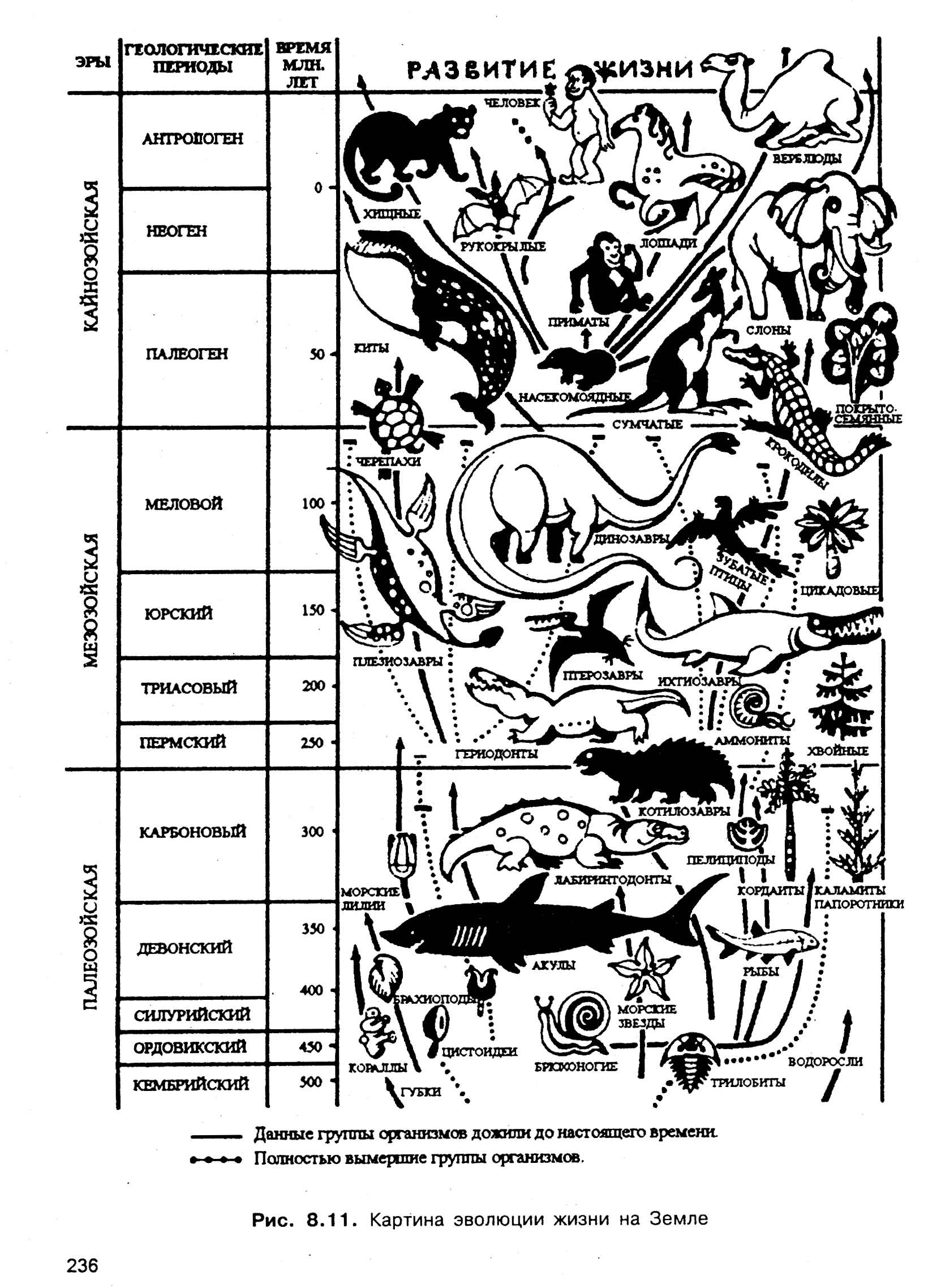

Дополнением к данным, приведённым в табл.2 служит информация, собранная в табл.3. В ней указаны как эры и периоды в развитии Земли, так и отражено время зарождения и эволюции различных групп организмов. Эта информация позволяет самостоятельно оценивать эволюционные процессы в органическом мире с позиций глобального эволюционизма.

Табл. 3.

Р азвитие

и эволюция живых

организмов

в

различные геологические периоды Земли.

азвитие

и эволюция живых

организмов

в

различные геологические периоды Земли.