Классификация оснований. Подстилающий слой грунта (основание) - слой гр, на который опирается подошва ф-а.Ос-ем считают слои гр, залегающие ниже подошвы ф-а и в стороны от него, воспринимающие нагрузку от сооружения и влияющие на устойчивость ф-а и его перемещения.

Есте-ми осн-ми называют грунты, которые в условиях природного залегания обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать нагрузку от возводимого з-я или соор-я. Ес-ые ос-ия не тре-т доп-ых инженерных мер-ий по упрочнению гр-та; их устройство зак-тся в разработке котлована на расчетную глубину заложения ф-та здания или сооружения. К грунтам, пригодным для устройства ест-ых осн-ий, относятся скальные и нескальные.Скальные грунты пред-яют собой залежи изверженных, осадочных и метаморфических горных пород (граниты, известняки, кварциты и др.). Встречаются они в виде сплошного массива или отдельных трещиноватых пластов. Они обладают большой плотностью, а следовательно, и водоустойчивостью и являются прочным основанием для любого вида сооружений.К нескальным гр относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты. Крупнообломочные грунты (щебень, гравий, галька) представляют собой куски, образовавшиеся в результате разрушения скальных пород, с размерами частиц более 2 мм. Они уступают по прочности скальным грунтам. Если крупнообломочные грунты не подвержены воздействию грунтовых вод, они также являются надежным основанием.Песчаные грунты пре-яют собой частицы горных пород крупностью 0,1 ... 2 мм. Пески крупностью 0,25 ... 2 мм обладают значительной водонепроницаемостью и поэтому при замерзании не вспучиваются. Прочность и надежность песчаных ос-ий зависят от плотности и мощности залегающего слоя песка: чем больше мощность залегания и равномерней плотность слоя песка, тем прочнее основание. При регулярном воз-вии воды прочность песчаного осн-ия резко снижается.Глинистые грунты пре-т собой тонкодисперсные частицы чешуйчатой формы размером менее 0,005 мм. Сухое глинистое основание может выдерживать большие нагрузки от массы зданий и сооружений. С увел-ием влажности глины резко падает ее несущая спос-ость. Влияние полож-ных и отри-ных температур вызывает во влажной глине усадку при высыхании и вспучивание при замерзании воды в порах глинистого грунта. Разновидностью глинистых гр-ов явл-я супеси, суглинки и лёссы.Супесчаные грунты пре-ляют собой смесь песка и глинистых частиц в количестве 3 ... 10 %. Суглинистые грунты состоят из песка и содержат 10 ... 30 % глинистых частиц. Эти виды грунтов могут использоваться в качестве естественных оснований (если они не подвержены увлажнению). По своей прочности и несущей способности они уступают песчаным и сухим глинистым грунтам. Отдельные виды супесей, подверженных регулярному воздействию грунтовых, становятся подвижными. Поэтому они получили название плывунов. Этот вид грунтов непригоден в качестве естественного основания.Лессовые грунты - то частицы пылеватых суглинков со сравнительно постоянным гранулометрическим составом. Лёссовые грунты в сухом сос-и могут служить надежным оснием. При увлажнении и воздействии наг-зок лёссовые грунты сильно уплотняются, в результате чего образуются значительные просадки. Поэтому они называются просадочными.Искусс-ными основ-ми называют грунты, которые по меха-ким св-вам в своем природном сос-нии не могут выдерживать нагрузки от з-ий и с-ений. Поэтому для упрочнения слабых грунтов необходимо выполнять различные инженерные мероприятия. К слабым относятся грунты с органическими примесями и насыпные грунты.Грунты с органическими примесями включают: растительный грунт, ил, торф, болотный грунт. Насыпные грунты образуются искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки. Перечисленные грунты неоднородны по своему составу, рыхлые, обладают значительной и неравномерной сжимаемостью. Поэтому в качестве оснований их используют только после укрепления уплотнением, цементацией, силикатизацией, битумизацией или термическим способом.

Нагрузки и воздействия. Сбор нагрузок на фундаменты.Нагрузки и воздействия на основания и фундаменты делятся на: Постоянные нагрузки и воздействия (собственный вес конструкций, давление грунта и т.д.) действуют с начала строительства и весь период эксплуатации.Воздействие временных нагрузок может проявляться в отдельные периоды строительства или эксплуатации. Различают временные нагрузки следующих видов: длительно действующие, кратковременные и особые.Длительно действующими называются нагрузки, действующие длительное время (вес складируемых материалов, оборудованияК кратковременным относятся нагрузки, действующие непродолжительное время (снег, ветер, транспортные нагрузки.Особые виды нагрузок проявляются при сейсмических воздействиях, в аварийных ситуациях (взрыв, просадка основания от замачиванияВременные нагрузки на покрытие (снег) и перекрытия могут быть кратковременными и длительными.

При определении размеров фундаментов на естественном основании и при расчетах по деформациям любых типов фундаментов данные нагрузки считаются длительными и принимаются с пониженным нормативным значением.Сбор нагрузок на фун-ты производится согласно СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и Воздействия. Расчет основания по деформациям производится на основное сочетание нагрузок. При этом учитывается собственный вес конструкций ф-ов.

Расчет оснований по деформациям ведется с использованием расчетных нагрузок, полученных из нормативных путем умножения на коэффициент нагрузки.

Расчет основания на устой-сть, а так же определение к-ства свай в свайном фун-те ведется с использованием расчетных нагрузок.

Оценка инженерно-геологических условий при проектировании фундаментов.До начала проектирования фундаментов необходимо: 1) изучить местный опыт строительства; 2) ознакомиться по отчету инженерно-геологических изысканий с напластованием грунтов и положением уровня подземных (грунтовых) вод на строительной площадке, ожидаемым во время строительства фундаментов и эксплуатации сооружения; 3) установить нормативные и расчетные характеристики грунтов каждого слоя для расчета по обеим группам предельных состояний;4) оценить характер и величины ожидаемых осадок; 5) наметить с учетом напластования грунтов наиболее рациональное размещение (если оно не задано) сооружения на участке строительства.

Опыт предшествующего стро-тва, особенно с данными наблюдений за осадками соо-ий, часто дает возможность принять наиболее рациональное решение при проектировании фундаментов. Инженер-проектировщик оценивает инженерно-геологические условия по данным изысканий, приводимых в отчете или заключении. Напластование грунтов оценивается по разрезам и колонкам скважин. Характерными напластованиями грунтов являются: однородный слой грунта в пределах большой глубины; слоистое напластование с согласным залеганием слоев, когда слои грунта относительно горизонтальны и каждый подстилающий слой менее сжимаем, чем несущий; сложное, когда слои грунта выклиниваются, залегают линзообразно или имеются сильносжимаемые грунты.

Особое внимание должно уделяться оценке уровня грунтовых вод, его сезонным колебаниям, возможным изменениям вследствие возведения сооружения, их агрессивности по отношению к материалу фундаментов. При определении ниже уровня ГРУ-вых вод учитывают взвешивающее действие воды. В случае наличия на некоторой глубине водонепроницаемого слоя грунта, подстилаемого водоносными грунтами с напором менее, чем напор в выше расположенных грунтах, в водонепр-мом слое взвешивающее действие воды не учитывают. При возведении зданий обычно считают, что в пределах зон пластических деф-ций грунт уплотняется по мере уве-ия нагрузки. Однако при широких ф-нх иногда учитывают, что к моменту раз-тия касательных напряжений грунт еще не получил надлежащего уплотнения.

Классификация фундаментов.По конструктивным особенностям ф-нты подразделяют на:

- ленточные (закладываются как под стены так и под ряд отдельных опор);

- столбчатые (устан-тся при глубине залегания подходящего грунта осн-ния ниже двух метров и исп-ются для монтажа легких конс-кций);

- свайные прим-тся при необходимости передать грунт со слабой несущей способностью значительные нагрузки. При-ние свайных фун-нтов особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод, заболоченных местах, непосредственно в воде. В настоящее время данный тип получил широкое распространение при возведении малоэтажных зданий (естественно при наличии сваи и простого оборудования для производства работ);

-сплошные фундаменты устраиваются под всей площадью здания и монтируются при неоднородных грунтах со слабой несущей способностью основания. В основном, такой тип применяется для создания водонепроницаемой защиты подвалов (при дополнительных мерах по гидроизоляции), в условиях насыщенных влагой грунтов с высоким уровнем грунтовых вод.

По назначению:Несущий;Комбинированный, то есть способный, в дополнение к несущим функциям, выполнять еще и функции сейсмической защиты;Неглубокого заложения на естественных основаниях или искусственных;Глубокого заложения;Специальные, например, экспериментальные антисейсмические "качающиеся" фундаменты; "плавающие" фундаменты, давление которых равнодавлению вынутого грунта и другие.По материалу Каменный: бутовый;бутобетонный;кирпичный.Железобетонный: сборный;монолитный.Деревянный.ЯчеистобетонныйПо типу конструкции Фундамент административного здания на ж/б блоках ФБССтолбчатый фундаментЛенточный (сборный или монолитный): заглубленный (ниже глубины промерзания);малозаглубленный (выше глубины промерзания);Свайный (сборный или монолитный): на забивных сваях;на трубобетонных сваях;на буронабивных сваях;на набивных сваях;на сваях-оболочках;на винтовых сваях;Свайно-ростверковый фундаментПлитный

Континуальные, то есть очень объёмные, большие, чаще всего близкие к форме круга или квадрата, которые нельзя рассматривать как отдельностоящий столбчатый, плитный, ленточный или свайный фундамент. Обычно это: опоры мостов, силосов, бункеров и т.д.

Определение глубины заложения фундаментов.Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность основания и величину деформации, При проектировании фундаментов можно предложить несколько технически правильных вариантов, которые будут различаться между собой по глубине заложения, типу фундамента, материалу, из которого устраивается фундамент. Глубина заложения фундаментов вычисляется от поверхности планировки или подвала до подошвы фундамента, т.е. нижней его поверхности, опирающейся на несущий слой грунта и передающей на него нагрузку.

Минимальную глубину d заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных, рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки.

Глубина заложения фундаментов определяется следующими факторами: Назначением и конструкцией сооружения; Величиной и характером нагрузок, действующих на основание; Глубиной заложения фундаментов примыкающих зданий и сооружений, а так же оборудования; Геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки; Глубиной сезонного промерзания и оттаивания грунта.

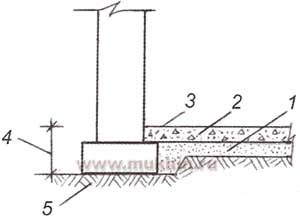

Рис. 20. Глубина заложения фундамента относительно пола подвала:

1 - песчаная подготовка под полы h1; 2 - бетонный пол подвала h2; 3 - уровень пола подвала; 4 - глубина заложения фундамента относительно пола подвала Нп; 5 – грунт

Глубина заложения фундамента относительно пола подвала Нп рассчитывается по формуле:

Нп = (h, + h2)(Vn + V6)/Vrp

Глубина промерзания грунтов при теплозащите определяется специальным расчетом.

Расчетная глубина промерзания определяется по формуле: Н = mtHH

где mt - коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта у наружных стен (табл. 8); HH - нормативная глубина промерзания.

Разность отметок заложения рядом расположенных фун-нтов не должна превышать величину Δh, определяемую по формуле:

![]()

Где:

а – расстояние между фундаментами в

свету;![]() – расчетное значение угла внутреннего

трения; С1- расчетное значение удельного

сцепления грунта;

– расчетное значение угла внутреннего

трения; С1- расчетное значение удельного

сцепления грунта;![]() – среднее давление на грунты под

подошвой вышерасположенного фундамента

от нагрузок для расчета по несущей

способности.

– среднее давление на грунты под

подошвой вышерасположенного фундамента

от нагрузок для расчета по несущей

способности.

Определение размеров фундамента.Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:

– подсчетнагрузок на фундамент;

– оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов;

– выбор глубины заложения фундамента;

– назначение предварительных размеров подошвы по конс-вным сообр-ниям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта,

– вычисление расчетного сопротивления грунта основания R по формуле (5.29), изменение в случае необходимости размеров фун-нта с тем, чтобы обеспечивалось условие p ≤ R; в случае внецентренной нагрузки на фу-нт, кроме того, проверку краевых давлений;

– при наличии слабого подстилающего слоя проверку соблюдения условия (5.35);

– вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства (5.28); при необходимости корректировку размеров фун-нтов.

Определение

площади подошвы фун-нта производится

из расчета по деформациям:

![]()

При

этом должно выполняться условие:

![]()

Где:

Р – среднее давление под подошвой фун-та, КПа.

R – расчетное сопротивление грунта основания, КПа, определяемое по формуле (15)

Исходя из этого условия, определяем размеры подошвы фундамента, а затем приступаем к расчету осадки S и проверке условия (13)

N – суммарная нагрузка от надземной части здания;

собственный вес фун-нта, определяемый по конструктивным чертежам фундамента исходя из удельного веса, или же из веса отдельных блоков сборного фу-нта, кН;

Gгр – вес грунта на уступах фу-та определяется, исходя из из объема и удельного веса грунта, кН;

А – площадь фу-та ( для ленточных фундаментов:

При расчете внецентренно-нагруженного фу-ента добиваются выполнения условия:

![]()

Назначение высоты фундамента

Если проектируется сборный фундамент, то высота его определяется размерами блоков из которых он составляется. Если проектируется монолитный ж/б фундамент, то предварительно можно назначить его экономичную высоту по формуле:

![]()

Где:

![]() - размеры сечения колонны

- размеры сечения колонны

К

– коэффициент экономичности, определяемый

из таблицы: в зависимости от ![]()

При

этом, если высота ![]() м, фундамент одноступенчатый, при

м, фундамент одноступенчатый, при ![]() м – двухступенчатый, при

м – двухступенчатый, при ![]() – трехступенчатый.

– трехступенчатый.

Высота ступеней принимается равной 30 ÷ 40 см. Если фундамент проектируется под сборную колонну, то высота ступени может быть назначена из конструктивных соображений:

![]() -при

центренном нагружении

-при

центренном нагружении

![]() -при

внецентренном нагружении

-при

внецентренном нагружении

Фундаменты на естественном основании.Такие фу-ы бывают сплошные плитные (из ж\б плит) и перекрестные (в виде решетки из ж\б, стали, а иногда из дерева). Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учетом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон. Ф-т должен быть правильно рассчитан на сопротивление изгибу и сдвигу. Подошва фу-та должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний тем-ры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод.Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объема глинистых грунтов, чего нельзя допускать под ф-том, заложенным на естественном основании. В очень холодных регионах, например арктических, грунт промерзает на большую глубину и оттаивает лишь в верхнем слое толщиной 0,5-3 м. В таких условиях "вечной мерзлоты" необходим особый подход к строительству ф-а на естественном основании. Обычно предусматривается теплоизоляция между верхней частью сооружения и подошвой его ф-та, предотвращающая таяние подпочвы с последующим вспучиванием грунтового основания при повторном замерзании.

Фундаменты на естественном основании различаются: по конструкции — на отдельные, ленточные, сплошные и массивные; по материалу — на бетонные и ж\б (сборные и монолитные), кирпичные, бутовые

Отдельные ф-ты представляют собой столбы с развитой опорной частью, передающие на грунт сосредоточенные нагрузки от колонн, углов зданий, опор рам, балок, ферм, арок и других элементов. Для установки колонн в верхней части отдельных ф-ов устраиваются углубления—«стаканы». Такие фу-ты принято называть отдельными стаканного типа.

Ленточные ф-ты применяются для передачи нагрузки от протяженных элементов строительных конструкций — стен зданий, сооружений, опорных рам оборудования и т. п. По расположению в плане они различаются на перекрещивающиеся и параллельные.

Сплошные ф-ы сооружаются под всей площадью здания. По конструктивным решениям они разделяются на плитные и коробчатые. Плитные -ы в свою очередь могут быть ребристыми (кессонными) и гладкими.

Массивные ф-ы устраиваются под башни, мачты, колонны, тяжело нагруженные опоры искусственных сооружений (мостовые опоры), под машины, станки и другое оборудование.

Расчет жестких фундаментов на естественном основании по II предельному состоянию.Предельное состояние — состояние конструкции (сооружения), при котором она перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям[1], то есть либо теряет способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает недопустимую деформацию или местное повреждение[2]. Дальнейшая эксплуатация такой конструкции недопустима или нецелесообразна[3].Содержание [убрать]

Ко 2 гр предель сост относятся такие сост основ, при кот затрудн нормальная эксплуат соо из-за > деформаций (прогиб; перекос; выгиб; крен; кручение; горизонтальное перемещение) Расчет по деф производится во всех случаях. При этом произв проверка сл услов. Осадка отдельных ф не превышает предельные значения S < Sпр,

где S- осадка, определяемая расчетом ,крен; Sпр- рекоменд значения совместной деформации.

Расчёт осадок сл выполн методом послойного сумм осадок отдельн слоёв или ленейно-деформируемого слоя.

Крены м произойти по сл прич:-внецен-ая нагр(выч по СНиПу; -разное залегание пластов гр;-влияние рядом расположенных ф или разных грузов(по ф i=S1-S2/b),где S1,S2-осадки краёв.

Основным расчетом является проверка условия.

Расчет фундаментов на естественном основании по I предельному состоянию.Надежность констр оценивается по 1 пред сост из условия недопущения потери общей устойчивости основ. Условие следующее:

,где F- действующее от соо усилие, передаваемое на основ, а Fи - несущая способность основ. -коэф условия работы, -коэф надёжности соо.

Расчет производ в сл случаях:1)Если на основание передаются гориз наг. 2)Соо расположено на откосе или на медленно уплотняющихся водонасыщенных грунтах. 4)Если основ скальное. 5)При анкерных ф.

Различают следующие схемы разрушения:-симметричную схему( когда основание однородн, и ф имеет плоскую подошву, а пригрузка с боков ф отличается не более, чем на 25 %;- глубинный сдвиг (когда основание неоднородн или когда пригрузка с боков ф отличается более, чем на 25%, или если ф расположен на откосе, под откосом);

-плоский сдвиг (основание передаются значительные горизонтальные нагр).Вычисляются суммы удерживающих и сдвигающ сил.

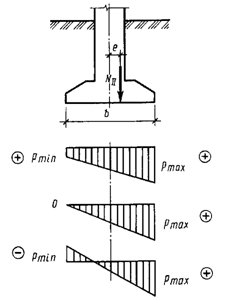

Внецентренно нагруженные фундаменты.

Это такие фундаменты, у которых равнодействующая внешних нагрузок (сил) не проходит через центр тяжести его подошвы.

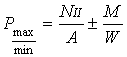

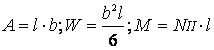

Давление

на грунт по подошве внецентренно

нагруженного фундамента принимается

изменяющимся по линейному закону, а

его краевые значения определяются по

формулам внецентренного сжатия.

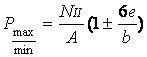

Учитывая,

что ,

Приходим

к более удобному для расчета виду:

, где

NII – суммарная вертикальная нагрузка, включая Gf и Gg;

e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;

b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Рис. 10.13. Эпюры давлений под подошвой фундамента при действии внецентренной нагрузки.

Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.

Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.

![]() ,

но

,

но

![]()

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:

Свайные фундаменты. Классификация.свайные применяются при необходимости передать грунт со слабой несущей способностью значительные нагрузки. Применение свайных ф-ов особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод, заболоченных местах, непосредственно в воде. В настоящее время данный тип получил широкое распространение при возведении малоэтажных зданий (естественно при наличии сваи и простого оборудования для производства работ);

Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунтового основания, воспринимающие нагрузку от здания называют свайным ф-ом. Такие ф-ы состоят из погруженных в грунт свай, объединённых поверху балкой ростверка. Конструкции свайных фундаментов классифицируют:

-по характеру работы на сваи-стойки (рис.29,а), передающие нагрузку от здания на нижележащий массив плотных грунтов, и висячие сваи (рис.29,б), уплотняющие толщу основания, на которое передаётся нагрузка от здания-по роду материала на ж\б, бетонные, деревянные (из брёвен хвойных пород) и металлические (стальные);-по конструктивным решениям; по этому признаку могут быть: из забивных свай, изготовленных на предприятиях стройиндустрии и на строительной площадке, погружаемых в грунт с помощью механизмов; из набивных свай, выполняемых на месте строительства путём бурения скважин и последующего заполнения их бетоном-по глубине заложения: короткие сваи (3-6м) и длинные (более 6 м).

Свайные ф-ы применяются при строительстве в сложных геологических условиях и при возведении бесподвальных зданий. Такие ф-ы даже на естественном основании по стоимости, затратам труда и расходу материала эффективнее ленточных ф-ов.

Определение несущей способности сваи.Несущую способность Fd кН (тc), свай по результатам их испытаний вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной статическими нагрузками и по результатам их динамических испытаний следует определять по формуле

где gc,— коэффициент условий работы; в случае вдавливающих или горизонтальных нагрузок gc = 1; в случае выдергивающих нагрузок

Fu,p — нормативное значение предельного сопротивления сваи, кН (тc),

gg,— коэффициент надежности по грунту, принимаемый по указаниям

Несущую способность по грунту основания Fcr кН (тс), свай всех видов, работающих на сжимающую нагрузку, при подработке территории следует определять по формуле

Fcr = gcr Fd

где gcr — коэффициент условий работы, учитывающий изменение физико-механических свойств грунтов и перераспределение вертикальных нагрузок при подработке территории: для свай-стоек в фундаментах любых зданий и сооружений gcr = 1; для висячих свай в фундаментах податливых зданий и сооружений (например, одноэтажных каркасных с шарнирными опорами) gcr = 0,9: для висячих свай в фундаментах жестких зданий и сооружений (например, бескаркасных многоэтажных зданий с жесткими узлами, силосных корпусов) gcr = 1,1;

Fd — несущая способность сваи, кН (тс), определенная расчетом в соответствии с требованиями разд. 4 или определенная по результатам полевых исследований, испытаний свай динамической и статической нагрузками и зондирования грунта в соответствии с требованиями разд. 5.

Примечание. В случае крутопадающих пластов, кроме того, следует учитывать зависящий от значения относительной горизонтальной деформации eh, мм/м, дополнительный коэффициент gcr = 1/(1+100 eh).